花角鹿图案在丝绸之路上的传播

郭萍

(成都学院美术学院 四川 成都 610106)

花角鹿图案在丝绸之路上的传播

郭萍

(成都学院美术学院 四川 成都 610106)

在魏晋隋唐时期丝绸之路上的考古文物中可见到一种花角鹿图案的出现,这种纹样母体与中原汉地已流行的鹿纹不同,显然是外来美术样式,追溯此时外来美术考古的资料源流,可找到一条粟特美术中花角鹿纹东渐的演变线索。本文由此考查花角鹿纹在东渐中的变化过程,为中外文化交流的研究补充些许内容。

花角鹿;丝绸之路;东渐;文化交流

花角鹿图案样式集中出现在魏晋隋唐的丝绸之路考古文物中,对这些考古文物资料的研究已有大量出自不同角度的论著出版或见刊,有关文物中花角鹿纹的研究也有不少,说法也有所不同。本文在尽量收集汇总资料的基础上,也对花角鹿纹东渐的演变过程进行分析,探寻粟特美术样式在中西文化交流背景下逐渐融入汉文化的进程。

一、花角鹿的形象

鹿在现存萨珊织物图案中少见,在粟特故国遗址——索格底亚那地区的古城壁画中也极少见这种动物图像,但在中亚考古学家马尔沙克先生判定的粟特银器中有3件银器上的图案是花角鹿。鹿作为器物的装饰纹样在中国和西方均有,而且历史都很悠久,但形象特征是有区别的,波斯和粟特艺术中常见的鹿为花角鹿。花角鹿纹象征粟特女神星波耳,是粟特银器中的典型图案。而中国古代特别是唐代前期的文物中虽鹿纹很多,但未见花角鹿。显然这种花角鹿纹属于粟特系统的纹样。

有关索格底亚那地区“鹿”的记载,在中国史籍中记载,玄奘曾到达千泉:“素叶城西行四百余里至千泉。千泉者,地方二百余里,南面雪山,三陲平陆。水土沃润……突厥可汗每来避暑。中有群鹿,多饰铃环,驯狎于人,不甚惊走。……[1]”有关“千泉”《唐书》记有:“素叶城西四百里至千泉,地赢二百里,南雪山,三垂平陆,多泉池,因名之,突厥可汗岁避暑其中。群鹿饰铃鹌,可狎也。[2]”千泉盛产鹿,大约7世纪早期就见铃环上大量装饰着鹿。千泉与碎叶、呾逻私城相邻,这里都曾是粟特移民点,位于石国北。7世纪初西突厥强盛,其领地东至阿尔泰山,西至里海,为了便于管理被统治的国家,叶护可汗在位时在千泉建夏都。然而,这里的文化仍主要反映来自索格底亚那民族的特征,花角鹿纹图像就是该民族纹饰特征之一。

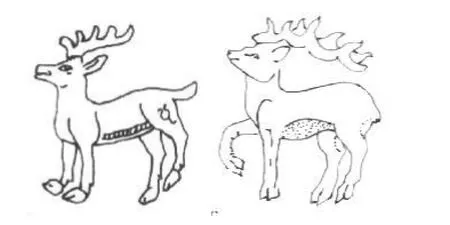

这些特征在今天的考古文中可见一斑。出土于塔塔尔自治共和国的列庇夫卡村的鹿纹三足盘属粟特系统,时间为8世纪。在三个支脚的圆盘中心的圆圈内刻绘一只行走的鹿,回首张望着一簇花形;纹饰使用捶碟技法,具浮雕效果;这种圆圈内刻绘动物图案的装饰形式,是粟特器物的典型样式。在Perm地区出土的银盘上亦有这种大角鹿纹(图1左),形象写实,与西安沙坡村出土银碗上的大角鹿基本相似(图1右),齐东方曾根据马尔沙克判定的银器和出土织物图案对中国境内出土银器进行判断,认为西安沙坡村出土的一件鹿纹银碗属于粟特系统。这种鹿纹典型样式应该专属粟特图像系统。

图1左:出自Perm地区出的银盘右:出自西安沙坡村银碗

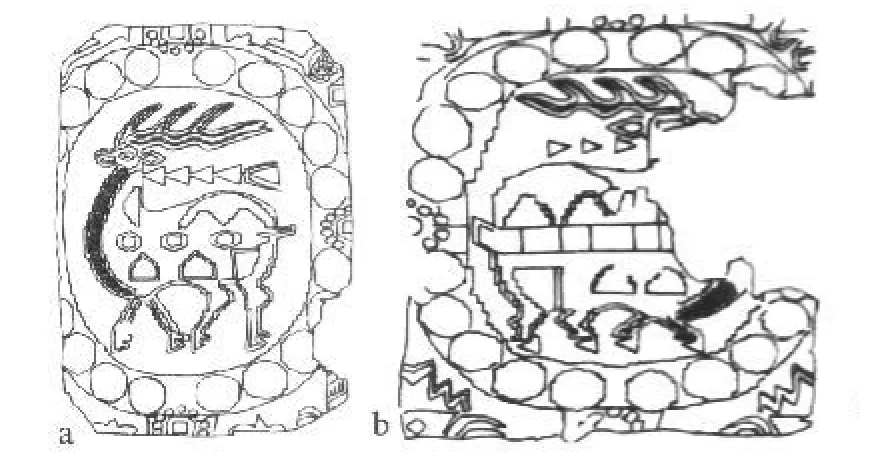

图2 鹿纹图案(a,b.出自吐鲁番织物)

沿丝绸之路向东,在新疆吐鲁番出土的大量丝织品残片中的鹿纹,则趋于图案化的发展[3]。学者们把吐鲁番出土织物分为两个系统,A组为萨珊系统,明显特征是在联珠团窠图案中的动物有翼马、猪和鸟,制造技艺相当完美;B组大致认为属于粟特系统,其特征则是在联珠团窠中的动物有了颈系绶带的大角雄鹿(图2—a、b)、猪和鸟,而且制造工艺较为粗糙,甚至团窠图案的边缘是刮切似的粗糙边线。Etsuko Kageyama对粟特古城址阿弗拉西阿卜壁画中描绘的A、B组动物图案做过比较[4]:壁画中出现的森莫夫、孔雀、鸟、翼马、猪、有翼狮子、公羊等极可能都是萨珊伊朗制造的动物图案,A组在阿弗拉西阿卜壁画中有对应的例证;B组中没有森莫夫、翼马和公羊,值得注意的是,在B组的17例中有8块残片上联珠纹饰中是一只行走的鹿,这在阿弗拉西阿卜壁画中极少有。因此,B组不属于萨珊系统。由此,印证了在丝绸之路考古中所见的这种花角鹿形象应该属粟特美术系统。具体范例可在下表提供的资料中进行参照比较。

粟特系统图像中的鹿纹母题一览表

图案名称 出处 物品描述 时间 参考资料圆形图案内鹿纹同上鹿纹圆形图案内鹿纹同上鹿纹同上西安沙坡村银碗俄罗斯Perm地区出土银盘俄罗斯Kirov地区出土银器俄罗斯Kurgan地区出土银器伊朗(?)出土银碗伊朗(?)出土银瓶纽约私人收藏银壶银盘中心-盘底圆内饰花角鹿纹同上同上同上同上同上同上7世纪上半期7世纪下半期8世纪下半期800年7-8世纪6-7世纪6-7世纪文物1964/6,31页,图1艾尔米塔什博物馆Marschak 1986,图41艾尔米塔什博物馆Marschak 1986,图61-64.艾尔米塔什博物馆Marschak 1986,图65. Tenri Sankokan Museum,Nara Silkroad gold and silver in Japan(in Japanese),1981,Tokyo,pl.32. Middle Eastern Culture Center,Tokyo Treasures of the Orient(in Japanese), 1979,Tokyo,pl.137. R.Ghirshman,Iran,Parthes et Sassanides,1962,Paris,fig.241.

另外,还有一些可供参考的资料也散布在墓葬和博物馆中。西安郊区发掘的隋大业四年(公元608年)李静训墓[6],出土一件镶嵌宝石的金项链,项链正中的圆形边缘为一圈联珠饰,中间嵌深蓝色珠,珠上凹刻一花角鹿图案。有学者研究认为此物源自巴基斯坦或阿富汗地区[7]。另外李静训的曾祖李贤墓发现于宁夏固原,葬于天和四年(公元569年),墓中出土的鎏金银壶等属于萨珊和巴克特里亚或嚈哒的产品[8]。说明花角鹿曾在这些地区流行,其中嚈哒、萨珊和巴克特里亚的艺术与粟特地区有着许多相似性,这与他们都曾占据索格底亚娜领地的历史背景有关,故整个中亚地区有这种图案的流行也是必然。

日本古代东方博物馆编《丝绸之路上的贵金属工艺》中收录的天理参考馆所藏有7-8世纪的鎏金银碗上均有花角鹿的纹样[9]。另外这种花角鹿纹在青海都兰墓出土织物上的鹿纹形象也相似[10]。

可见,这种花角鹿纹散播在各地,从出土地点分析,纹样的传播路线还是沿丝绸之路向东逐渐散开。

二、花角鹿纹东渐的变化

(一)花角鹿纹载体和寓意的变化

由上文对文物考古资料的梳理,花角鹿纹图案化的过程主要表现在团窠花角鹿纹东渐的变化中,试可归纳为:

1.粟特民族传统的花角鹿母题结合团窠联珠纹通过织物、金银器等艺术载体东渐入丝绸之路。在考古文物中出现在汉地织物、金银器以及墓室器物中,明显被汉地墓葬艺术所接受,发生了载体和寓意的借用。

2.其形象从写实向图案装饰风格发展。如金银器上出现的较为写实,线条流畅,织物上则趋向几何装饰,以直、曲线结合,线条粗糙。

3.鹿纹中添加的装饰,如绶带等,为鹿纹增添了不同的寓意。

“绶带”出现在鸟纹中,在中西亚图案中也较多见,鸟与波斯王冠的结合曾表现出以下特点:含绶鸟颈后的绶带与王冠上的绶带相同。在安息诸王的货币上,均出现国王戴冠的肖像,冠后都毫无例外地有这种绶带。萨珊朝完全继承了这种传统。冠绶带不仅见于货币,在银器和币刻肖像上也屡见不鲜。锁罗亚斯德教中密特拉神、奥马兹德神和阿尔达希尔二世所戴王冠以及腰间,都有这种绶带,甚至作为授权象征的环下,也垂有这种绶带。王冠上飘绶带在虞弘墓椁壁图像中,主要人物的冠后系两条飘带,还出现日月形冠飘带。显然这种寓意王权与吉祥的绶带是

从中西亚东传而来,鹿纹饰中的绶带也具有了此类寓意。

早在中国东汉画像石上,也有不少颈系绶带的凤鸟[11]。唐代时期,有取“绶”与“寿”的谐音,开元十七年(729)为玄宗生日特制千秋铜镜,就强调“更衔长寿带”[12],以“长绶”喻“长寿”[13]。

由此,这里出现了文化的碰撞,唐代大量外来移民的涌入,带来空前的异域文化交流,带有绶带的花角鹿通过“长寿”寓意的借用,表达对生者的祈福。而出现在墓葬中的图像,“绶带”的王权和吉祥象征转化为“长寿”和吉祥的寓意,系在花角鹿脖颈上,成为墓葬艺术的一部分,除了审美需要,更多的是参与到墓葬仪式中,祈求逝者永生。这种图像似乎很快在中原王朝找到了容身的理由,并被接受。

(二)图案化风格的新样式

这种联珠纹由最初锁罗亚斯德教的信仰传播到中亚,经粟特本土化改造,联珠团窠中的纹样母题发生置换,成为粟特民族喜闻乐见的动植物等纹样,比如花角鹿纹等,同样也延续了原有的寓意。在东渐中又与不同文化碰撞,出现了新的样式,呈现出独有的图案化风格特点:

1.从简洁又向繁琐发展。最初注入了粟特民族粗狂的装饰风格,舍弃了萨珊波斯精细的装饰样式,比如联珠较大,图案绘制较为粗糙,纹样主题刻画较为简洁,趋向几何装饰,线条缺少流畅,而是以短的直、曲线结合。随后受到唐朝华丽的风格影响,出现了繁琐、精细刻画的装饰风格。

2.图案色彩组合加强了对比。多见的黄地显花或红地显花的用色与粟特故地建筑遗址壁画用色相似,以背景的平涂饱和色突出主体色彩,追求一种平面装饰性风格。

3.动物的形态也出现了固定的程式。舍弃了萨珊波斯静态的样式,以充满动感的抬腿或行走姿态为主;绶带呈水平方向飞扬在颈后,条带以连续的三角形装饰;鹿身也装饰了几何图案。

从这些变化中,不难看出信仰的交融带入美术中,拓展了图像的使用空间,特别是融入当地的墓葬艺术中。寓意的转化也促使美术样式在构成形式和装饰物等方面都发生了改变。这种变化并不是完全的文化消融,而是你中有我、我中有你的渗透。从文化历史的发展角度看,异域文化的注入,对汉文化的审美多元化发展无疑有着积极的作用。

[1]季羡林等校注.大唐西域记校注(上)[M].中华书局,2000:76.

[2]欧阳修,宋祁.新唐书列传第一百四十六上(西域上)[M].中华书局,1975.

[3]新疆博物馆考古队.吐鲁番哈喇和卓古墓群发掘简报[J].文物,1978,(6).

[4]Etsuko Kageyama:Use and production of silks in Sogdiana,Ērān ud Anērān Webfestschrift Marshak 2003,07/2004,http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/kageyama.html#N16.

[5]新疆博物馆出土文物展览小组.丝绸之路—汉唐织物[M].文物出版社,1972.

[6]中国社会科学院考古研究所.唐长安城郊隋唐墓[M].文物出版社,1980.

[7]熊存瑞.隋李静训墓出土金项链、金手镯的产地问题[J].文物,1987,(10).

[8]吴焯:《北周李贤墓出土鎏金银壶考》,[J].文物,1987,(5).

[9]转引自齐东方:唐代金银器研究[M].中国社会科学出版社,1999:336.

[10]同许新国:《都兰吐蕃墓出土的动物性银器》注,第66-72页.

[11]《中国画像石全集》第三册,45页,图54,临沂出土东汉画像石.

[12](唐)李隆基《千秋节赐群臣镜》,(清)御制《全唐诗》卷三[M].中华书局,1960:32.

[13]孙克让.千秋节和千秋镜[J].中国历史博物馆馆刊,1998,(2):110-116.

J2

:A

:1671-6469(2013)03-0011-04

2013-06-10

郭萍(1974-),女,成都学院美术学院,讲师,博士,研究方向:中国古代美术史。