全国人大代表名额分配“政治学”

李克诚

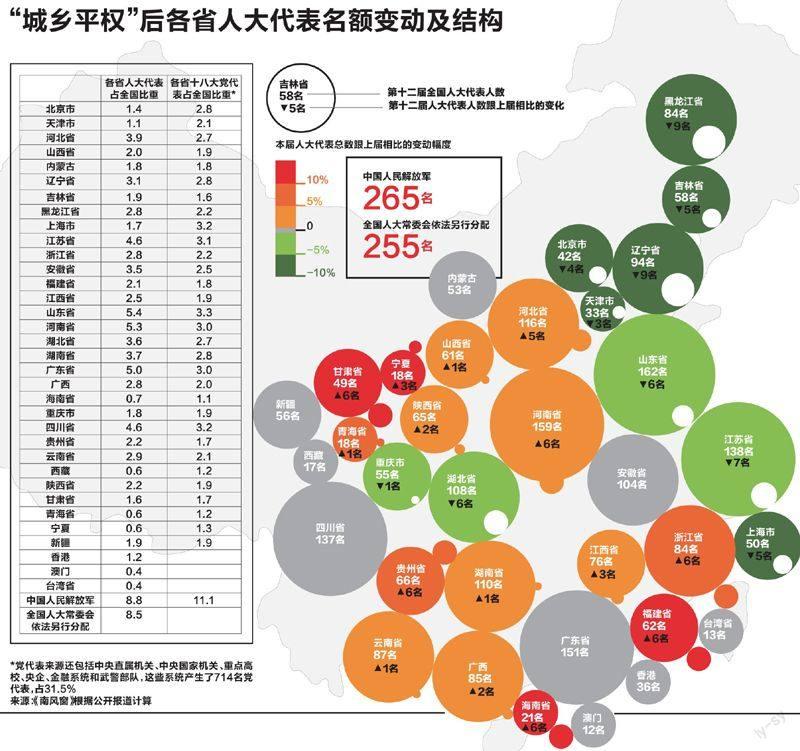

随着省级地方“两会”的陆续落幕,第十二届全国人大代表选举工作也已结束,35个选举单位经投票选举产生了近3000名全国人大代表。这次选举是2010年《选举法》修改后第一次实行“城乡按相同人口比例”选举全国人大代表,将对我国探索和发展具有中国特色的民主政治道路产生积极而深远的影响。

那么,在“一人一票、同票同值”的新规则下,全国人大代表的名额分配会发生哪些变化呢?又将对中国的政治结构与权力配置产生何种影响呢?通过梳理全国人大代表名额分配的历史演变,或许也可看出附着在其后的中国特色的政治文化的变迁与走向。

“城乡平权”背景下的代表名额再分配

第十二届全国人大代表选举,其中的最大亮点是,首次实行城乡按相同人口比例选举人大代表(简称“城乡平权”、“城乡同权”)。这也结束了实行近60年的城乡居民在选举国家权力机关组成人员上“一人一票、但同票不同值”的不平等局面。

1953年我国第一部《选举法》公布实施时,农村与城镇每一人大代表所代表的人口比例为8︰1;1995年全国人大常委会修改《选举法》将这一比例调整为4︰1;2010年,新修改的 《选举法》,明确了实行 “城乡同比”的原则。从8︰1到4︰1再到1︰1,城乡居民“同票同权”终于变成了现实。

“应当说,这些变化,是中国经济社会发展的反映。以前的‘不平等有其历史原因和现实合理性,现在的‘平等也是水到渠成、时代发展的必然结果。”复旦大学选举与人大制度研究中心主任浦兴祖教授对《南风窗》记者说,在共和国成立初期及其后相当长的时间内,我国是典型的农业国、国民八成以上都是农民,而城市则是工业文明和工人阶级、知识分子、工商业者等其他阶层人士的聚集地,因此,赋予城市居民在选举权上的更大权重,既是对全国人大代表参政议政素质和能力的要求,也是在人大制度中表达“工人阶级先进性”及“保证工人阶级领导地位”的政治含义。

近年来,我国城市化和城镇化水平大幅提高,已有超过一半的国民生活在城市,城乡人口结构已发生根本变化。另外,随着选举实践经验的积累,民众权利意识和平等观念的觉醒,赋予全体国民相同的、同等的选举权就显得尤为必要、而且可行。

按城乡相同人口比例选举人大代表,就意味着对城乡选民的投票权重和基数进行再调整,就需要对内地31个省份的全国人大代表的名额重新进行分配。制定出一个相对公平、科学、合理、能为各方所接受的名额分配方案,就成为全国人大常委会的重要工作。

“人口比例”和“地区平等”原则

但是,如果完全按照人口因素来分配全国人大代表名额,势必造成另外一些问题。譬如,像河南、河北这样人口较多、且农业人口也较多的省份,其代表名额可能大幅攀升,而那些“人口小省”或者城市化水平较高的经济发达地区(如上海),其代表名额会大幅下降。所以,仅仅依据人口因素来分配,也不尽合理,且会遭到一些地方的强烈抵制。

如何协调发展程度不一致、利益诉求有分化的不同地方的意见,这就考验着立法者的政治智慧。最终,全国人大的立法者们想出了一个更具平衡色彩的分配方案,并写入了《选举法》:各个省份应选的全国人大代表名额,由“根据人口数计算确定的名额数”、“相同的地区基本名额数”和“其他应选名额数”三部分构成。

这一方案并不详尽列明各个省份的应分名额,而是对分配的规则作出原则性规定,因而具有较强的弹性和适应性。至于“地区基本名额数”占据多大权重,则将其解释、分配权交给了全国人大常委会。这种灵活的处理手段,既使“城乡同权”、“一人一票、同票同值”得到了落实,也不会对现有的分配格局进行大的颠覆。

经过多次开会研究后,第十一届全国人大常委会终于制定并通过了一个令各方能接受、也符合上述原则的名额分配的具体方案:将全国人大代表名额(近3000人)中的2/3的名额(2000名)拿出来,按照人口比例数来分配,也即每67万人分配1名全国人大代表。

为了确保“地区平等”,使各个省份无论人口多少,均有一定的人大代表名额数,全国人大常委会还决定,每个省份的“地区基本名额数为8名”。在扣除掉香港(36名)、澳门(12名)、台湾(13名)、解放军(265名)之后,其余的代表名额,则由全国人大常委会灵活调配,以确保“人口特少的民族、地区和各方面代表人士比较集中的地区都有适当的代表名额”。

由此可见,我国全国人大代表的名额分配,主要遵循“人口比例”的原则,并辅之以“地区平等”以及“广泛代表性”原则。正如全国人大常委会副委员长兼秘书长李建国在人大相关会议上的表述,这是为了更好地体现“人人平等”、“地区平等”、“民族平等”。

复旦大学政治学教授浦兴祖对本刊记者说,在分配代议機关名额时,考虑到人口、地区等因素,并非我国独有的做法。美国国会中的众议院是按“人口比例”的原则来分配议员席次,而参议院则是按“地区同等”的原则(每个州两名参议员)。

代表“配额制”与独特的“平等观”

在对各个省份分配代表名额数的同时,全国人大常委会还会对全国人大代表的构成结构与比例作出原则性规定。比如,要确保少数民族代表占代表总数的12%(360名),同时要保证人口特少的民族至少应有一名代表;妇女代表要高于上届(22%),连任代表要占一定比例,基层代表特别是一线工人、农民和专业技术人员代表的比例要比上届有所上升,农民工代表人数要“有较大幅度增加”,党政领导干部代表的比例要“有所降低”,等等。

有时还会下达具体的指令性指标。比如,全国人大代表中高山族代表有两名,一名分配给福建省,另一名分配给台湾省。对于这种在选举之前就明确代表结构的做法,清华大学法学院副教授赵晓力将其称为代表“配额制”。

这种做法,目的在于确保最终的选举结果使“各个地区、民族、阶层以及各个方面”的人士均有代表出现,从而体现我国的“实质民主”和 “结果民主”。实际上,这也是我国自人大制度设立之初便定下的“规矩”,初衷是避免出现“虚伪的形式民主”、“穷人”(无产阶级)根本无法当选的可能。

这也使得我国的选举制度和选举文化显现着一种独特的“平等观”和民主观:不同于西方更注重“机会平等”和“程序平等”,我国更注重选举的“结果平等”。而为了使“结果平等”及“合理的代表结构”落到实处,从代表候选人酝酿、提名环节开始,“组织意图”便开始显现其影响力。

这从各个省份全国人大代表的来源及身份的“整齐划一”上也能看出端倪。哪些人会被选举成为本省的全国人大代表,在当前的选举语境下,其实是一门需要统筹安排、讲究平衡艺术的“学问”。《南风窗》记者统计发现,每个省份全国人大代表的结构,主体主要有三大块:党政领导干部(官员群体)、企业家(国企和民企等)及专业人士(教授、科研人员、医生、法律界、文艺界、金融界人士和运动员等)。

其中,官员群体中,省委书记、省长、省高级法院院长、省检察院检察长,省武警总队长(政委)、各地级市的市长几乎铁定会入选全国人大代表名单,而两位左右的副省长、2~3名省人大常委会副主任(或前主任)、省内重要城市的市人大常委会主任、省发改委主任、省财政厅厅长等也多数会当选为全国人大代表。属于党务口的领导干部,如省委组织部长、纪委书记、政法委书记及各地级市市委书记,通常已是全国党代表,往往不再当选全国人大代表。

而各大高校、科研机构、医院的相关领导或人士通常也是当选全国人大代表的“高频”岗位,他们多数具有另一身份—某个民主党派的领导或成员。这是因为全国人大代表候选人的提名多是由执政党与其他党派团体“酝酿”和“推荐”的。

一个拥有较多名额全国人大代表的省份,其对中央政府的游说、议价能力也就越大。这意味着,因全国人大代表名额分配的变动,地方之间的政治力量的对比和消长正在悄然生变。

政治新生态与新挑战

由于“城乡同权”这一新因素的影响,新一届全国人大代表在各个省份中的名额分配格局上,与以往相比,发生了不少改变。

从总体上看,多数省份的调整幅度并不算很大(增减幅度多在10%以内),但仍显现出比较清晰的地域分化的色彩:东北三省老工业基地受益于城市人口较多,以往在名额分配上的较大优势不再有了,它们的代表名额数呈明显下降趋势。而以往农业人口比重较大的一些省份,如河南、河北、贵州、福建及西北地区的省份,此次的人大代表名额则有所上升。

从名额分配的数量上来看,山东、河南、广东、江苏、四川等5省均高于130个名额,位于“第一集团”,尤其鲁、豫、粤三省更是高达150余人,这相当于一些中等省份(如江西76人、福建62人、吉林58人、山西61人、贵州66人)的两倍多,更是青海(18人)、宁夏(18人)、西藏(17人)等省份的8~9倍之多。河北、湖南、湖北、安徽、辽宁等身份,因其人口优势,也分得了百余名左右的代表数,属于“第二梯队”。

不同省份拥有全国人大代表数量的多寡,随着政治民主化的推进,对整个国家产生不同的政治影响力,这一态势将会日渐显现。比如,法律规定,一个代表团或者30名以上的人大代表联名,可向全国人大提出议案。在现实中,对于一些关系到地方利益且所在代表团(省份)不便出面的公共议题(如重大投资项目或铁路修建等重大基础设施建设等),地方上的全国人大代表便可出面、作出联署,以引起中央的重视或争取对所在地方利益的倾斜。换句话说,一个拥有较多名额全国人大代表的省份,其对中央政府的游说、议价能力也就越大。这意味着,因全国人大代表名额分配的变动,地方之间的政治力量的对比和消长正在悄然生变。

如前所述,我國的代表“配额制”以及注重“结果平等”的选举文化和制度,对于我国这样一个国土辽阔、民族众多、地区差异较大的“超大型国家”而言,有其必要性和积极的一面。然而,在竞争性选举成为全球主流选举文化的当下,随着民众政治参与热情的高涨,这种传统的做法也面临着一些新挑战。

中山大学政治与公共事务学院黄冬娅教授对《南风窗》记者说,我国全国人大代表的选举属于典型的间接选举(并非由选民直接投票选出,而是由省人大代表选举出的),且差额比例长期在低限徘徊(20%上下)。这种弱竞争性的选举,很难在人大代表与普通民众之间建立起紧密的利益和情感联系。

因此,改进人大代表名额分配制度,扩大差额选举比例,逐步推进直接选举的范围和层次,让普通民众体会到触手可及、实实在在的“政治参与感”和选举“话语权”,从而使全国人大代表与普通民众的利益和诉求之间建立起更为直接的政治关联,或将成为今后进一步完善的一个课题。