浅析互通立交匝道纵面设计

虞 华

(深圳市综合交通设计研究院,广东深圳518003)

0 前言

互通立交匝道的设计综合性非常高,尤其是平面与纵面间相互影响,匝道与匝道间的制约关系,更让初学互通设计的设计人员难以掌握,从而费时费力。互通的平面与纵面间、匝道之间、匝道与主线间都是相辅相成的,决不是独立存在的。与一般主线纵断面线形相比,由于互通立交匝道具有相互跨越的特点,匝道纵断面线形往往受到主线出入口纵坡及相邻上、下匝道高程的限制,因此如何统筹考虑受限因素,使匝道纵坡线形满足规范要求,是匝道纵面设计的根本任务。本文根据互通立交纵断面设计中遇到的问题,对纵断面设计、纵断面拉坡顺序、超高设计提出几点看法和体会,供同行探讨参考。

1 总体原则

(1)匝道纵断面线形应尽可能连续、顺适、均衡,并避免生硬而急剧变化的线形。

(2)尽可能采用较大的竖曲线半径,特别是在匝道端部。

(3)驶入主线附近的匝道纵断面线形,必须有一段同主线的纵断面线形一致的路段,充分保证主线通视条件,便于汇入车辆的驾驶员识别。

(4)匝道应尽量采用较缓的纵坡以保证行驶的舒适与安全,尤其是加速上坡匝道和减速下坡匝道,更应采用较缓的纵坡。

(5)匝道的纵面线形设计应与平面线形设计相吻合,构成良好的空间线形。

(6)收费站附近的纵坡应尽量小,竖曲线半径尽量大,同时做成圆滑曲线。

(7)出口匝道宜为上坡匝道,以利于车辆减速。

2 准备工作

(1)最大纵坡。匝道上的坡度应尽可能平坦,但可以大于直通道路上的坡度。美国设计匝道最大纵坡在6%以内,冰雪地区不大于5%。日本设计匝道最大纵坡在4%~7%,冰雪地区不大于6%。我国公路匝道的最大纵坡在4%~5%,城市道路的最大纵坡在4%~7%,如若属于机非混行,其最大纵坡不得超3%。另外,从排水角度考虑,匝道最小纵坡不小于0.5%,困难地段不得小于0.3%。纵坡设计应尽量平缓,最好一次起伏,避免多次变坡。出口处竖曲线半径尽可能大,入口处附近的纵断面线形必须有同主线一致的平行区段,以看清主线行驶车辆,安全驶入。

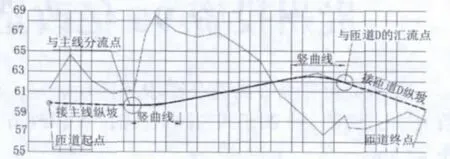

(2)根据主线的纵面、超高等确定匝道有效变坡段的起、终点段的纵坡。在进行匝道纵面设计前必须先完成主线立交范围内的纵面、超高横坡设计,因为匝道纵坡的主要起算点必须要从主线推算。图1为立交匝道纵断面图。

图1 立交匝道纵断面图

(3)准确确定分、合流点的位置,计算对应主线、匝道的桩号。在纵面设计开始前,必须正确计算各分、合流点对应匝道、主线的桩号并加以记录备查。分、合流点桩号计算正确与否将直接影响到纵面设计最终结果的正确性。图2为喇叭型立交平面图。

(4)匝道的纵坡协调。位于同一连接部匝道的纵坡设计,应考虑交通量的大小有所侧重,交通量小的匝道纵坡应照顾交通量大的匝道纵坡,即交通量大的匝道纵坡指标应高一些,作为控制坡度确定其余匝道纵坡。

图2 喇叭型立交平面图

3 纵面设计试坡

互通立交平面线位初定后首先要进行试坡,即先确定各条匝道的分流、合流点,然后以此点对应各条匝道的桩号作为该匝道的起、终点进行纵面拉坡。切记,此时的有效变坡长度(匝道长度)并非原平面匝道设计长度。同时,在匝道试坡过程中应当充分考虑匝道的最大纵坡值,适当给予保守修正(一般修正±1%)。各条匝道均试坡完毕,且均能满足纵面有关规范要求后,才能进行纵面正式设计。一旦不能满足纵面有关规范要求,或个别匝道纵面指标不尽如人意,建议应当调整匝道线位。

4 竖曲线和纵断面线形设计

(1)通常匝道纵断呈S形,上端有一个凸形竖曲线,下端有一凹形竖曲线。中间是一段切线坡道。当匝道要上跨或下穿其他道路时,中间坡度变化,还会有更多的竖曲线。竖曲线按圆形或二次抛物线布设。

(2)竖曲线应满足行车缓冲舒适和视距需要。竖曲线曲率半径是考虑的主要因素。如相邻两个纵坡代数差小,所设竖曲线过短,对行车不利,一般要求汽车在竖曲线上行驶的时间不应小于3 s。

(3)在设计纵坡和竖曲线时,应注意整个纵断线形尽量平顺,短距离内避免过多的零碎起伏,否则看起来极不美观,而且驾驶员连续换挡,操作麻烦。纵面设计应避免陡上坡和下坡相连之类的急剧变化。当同向竖曲线间有短直线时,应加大半径,使连成一个竖曲线或复曲线。

5 连接部纵坡设计

5.1 加、减车道与主线纵坡接坡设计

匝道与主线连接部纵断面线形应尽可能连续。减速车道出口、加速车道入口处竖曲线应采用较大的半径,取得较高的线形指标,以保证有足够的停车视距,并能看到前方道路的路况。

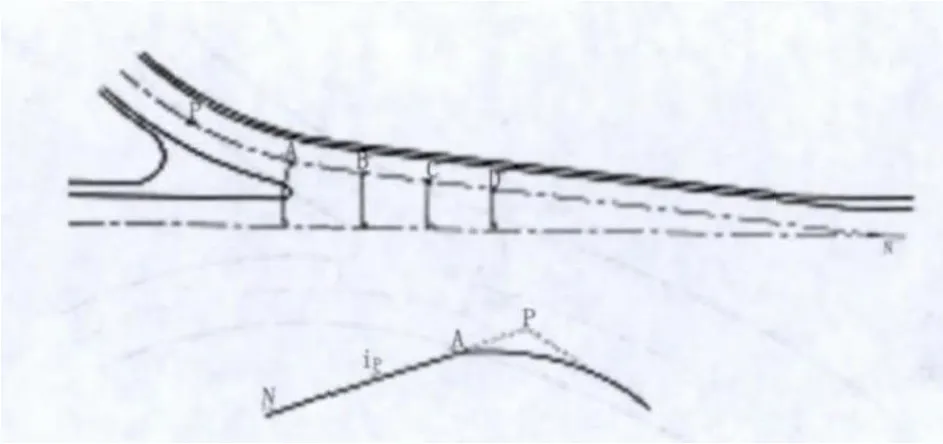

连接部硬路肩分岔前匝道的纵断面高程应服从由主线纵断推算的高程,高程推算根据匝道相对于主线的偏距和主线横坡确定。图3中减速车道的接坡点为A点(一般为鼻端),A点至N点的设计高程是由主线的设计高程和主线在该段的横坡决定的。匝道接减速车道的纵坡只能接至A点(或往后)。匝道所接纵坡可由减速车道上A点较近的几个点(B点、C点、D点等)计算出平均坡度。一般AB、AC、AD等的长度不宜大于50 m,且不宜小于10 m。

图3 减速车道接坡

在连接部的纵面设计中,计算确定出匝道的设计高程和衔接坡度后,设计中还应注意以下几个问题。

(1)匝道与竖曲线上的主线纵面衔接后,若匝道竖曲线与主线竖曲线为同向曲线,除非匝道的竖曲线与主线竖曲线相距较远,否则应将两个竖曲线相接,构成纵面上的复曲线,避免留一段短直线,形成纵面上的断背曲线。

(2)匝道竖曲线若与主线竖曲线为反向曲线,则匝道的竖曲线可与主线竖曲线相接构成纵面上的S形曲线,但是也不必苛求一定得相接,留有一段直线也是可以的,可根据匝道纵坡的具体设计灵活掌握。

(3)匝道竖曲线的设置应注意同平曲线的配合,尤其在主线一侧的出、入口处,因匝道通常位于平曲线上,匝道竖曲线半径及长度除应满足相应的规定外,还应注意平、纵组合,尽可能做到平曲线包含竖曲线,以获得线形连续、行驶安全、视觉协调、速度过渡从容的效果。

5.2 匝道与被交路的接坡设计

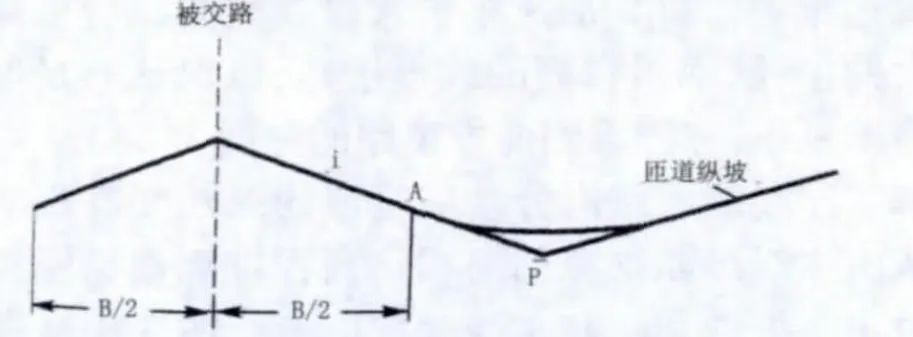

当匝道与被交道路以加减速车道的形式相接时,方法同上;当匝道与被交路以平交直接相接时,匝道在接坡处的纵坡应满足被交路的路拱横坡的要求,如图4所示。

图4 匝道与被交路接坡图

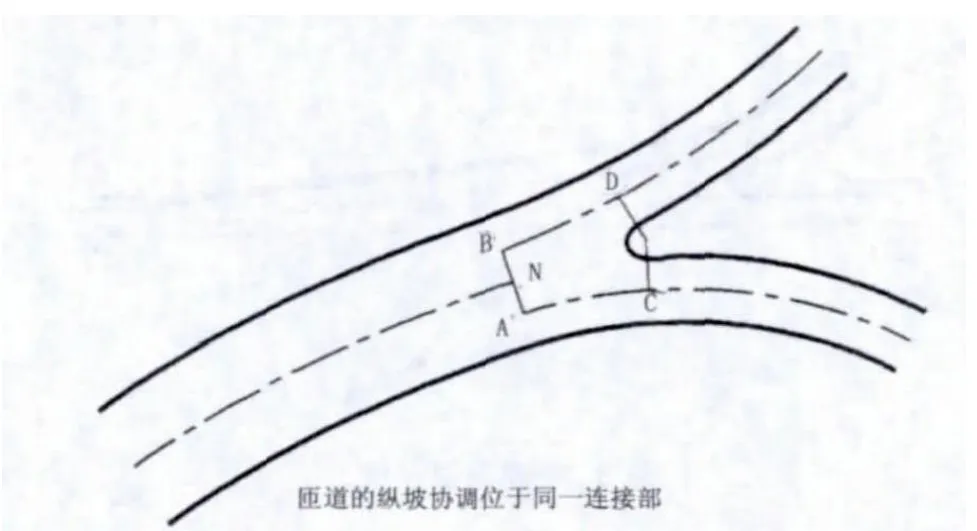

5.3 匝道分岔处的纵坡设计

当两条匝道的设计线位不连接时,在匝道分岔处设计线位产生横向偏移,此时,匝道的设计起点的高程(见图5中A点、B点)应根据分岔处(图5中N点)的横坡和设计高程来计算,纵坡则需要再过分岔点(D点或C点)后一直保持同分岔前一样的纵坡至少一个竖曲线切线的长度。

图5 匝道分岔处的位置图

6 匝道纵面与平面线形协调

匝道在立交整体线形布置中,其纵断面也受许多因素控制,诸如主线、交叉线与匝道连接(包括交织交叉);匝道与主线、交叉线相互跨越(如定向式立交);匝道跨越非机动车道及人行道;有时匝道与匝道相互跨越。这些连接、交织、跨越点,各自设置不同结构物或路基都有一定要求,其设计标高都控制着匝道纵坡设计。设计中要相互协调配合,合理安排平面位置,合理抬高或压低纵断面高程适应结构物设置,但不能过于恶化纵断面线形。必要时可适当修改平面线形,使平、纵、横三面和各结构物总体配合协调,求得合理的整体布置。

(1)较陡的纵坡变化的路段不宜设置小半径平曲线,因为合成坡度可能过大,不利于行车。

(2)小半径平曲线和小半径竖曲线不宜相互重叠,以免道路外观扭曲。如果重叠不可避免,平曲线和竖曲线的半径大小应相互配合均衡。一般平曲线小于1000 m时,竖曲线半径宜为平曲线半径的10~20倍。

(3)当凸形竖曲线和平曲线重叠时,应将竖曲线全部设置在平曲线之内。因为上坡车辆一般要到凸形竖曲线顶点才有较远的视距,如果还未到顶点,或者到顶点后不远就要转弯,尤其是转小弯,或反向弯,会来不及转方向盘,造成事故。

(4)凹形竖曲线底部也不宜设置平曲线起点或反向曲线的转点,下坡汽车会因高速转弯而发生事故,上坡汽车驾驶员会将坡度估计过大而进行不必要的换挡。另外,夜间行车灯光照射距离短,不安全。

7 结语

互通式立体交叉的设计是一项复杂和综合的设计工作,其中以确定平面、拟定纵面、调整连接部高程数据等尤为关键,三者均为相辅相成,绝非孤立而成。由于篇幅有限,文中根据具体实践经验仅对“匝道纵面设计”进行简要阐述,设计时要反复推敲,耐心修改,尤其重要的是相关专业间的密切配合与相互适应。

[1]JTG D20-2006,公路路线设计规范[S].

[2]CJJ 152-2010,城市道路交叉口设计规程[S].

[3]孙家驷.道路立交规划与设计[M].北京:人民交通出版社,2009.