面向生命周期评价的土地利用生态影响评价方法

王寿兵,马小雪,陈雅敏,冯述青,樊正球 (复旦大学环境科学与工程系,上海 200433)

在生命周期评价(LCA)中,有关环境排放所造成的温室效应、酸化、富营养化、臭氧层耗竭、光化学臭氧形成、生态毒性以及人体毒性等影响类型的特征化因子和汇总已有大量研究成果[1-5],但有关土地利用的LCA研究则相当薄弱,远不能满足人们开展生命周期评价和生态系统管理实践应用的需要[6-8].

已有研究表明,有关土地利用的LCA方法主要可以分为以下3类,一类是基于土地生态服务功能及其变化的评价方法[6].这类方法的不足之处在于,从事LCA工作的人往往并不知道所用土地的具体情况,因此,其生态服务功能大小往往难以确定.而即便是当地的专家,对同一土地类型生态服务功能大小的评价结果也往往迥异,因此,评价结果缺乏客观性和可重复性.第2类是基于土地物种多样性保护功能的评价方法[9-12].这类方法认为物种多样性反映了所在区域内在的自然价值,并用维管束植物物种多样性来代替当地总的物种多样性,以此为基础构建不同的特征化模型,如物种库效应潜力(SPEP)等[9].这类方法存在的主要问题一是把稀有物种和普通物种平等看待,二是需要建立所在地区的物种数与土地面积之间的关系模型,而这种模型在不同的地区差异常常很大,因此,一般只适用于关系模型所建立的地区,不能满足其它地区的需要.第3类是基于土地生命支持功能的评价方法.生命支持功能主要是维持生命过程,如封闭的物质循环、气候调节、活化土壤结构等.它维持着土地、水体和生物圈的活力、适应性和再生能力等[13].因此,生命支持可看作是土地生态价值的表现.这类方法常选择土地的净初级生产力(NPP)或自由净初级生产力(freeNPP)指标来构建特征化模型[11,14-15].这类方法的主要不足之处是未考虑占用的土地在地理区位和地形坡度等方面的差异.如在我国许多NPP较低和坡度较大的高山和丘陵地区,却往往是生态较为脆弱的地区.

欧洲最新的研究成果分别提出了土地占用(尚未包括土地转化)对生物多样性的影响评价方法、木材采掘对气候变化相关的效应评价方法、以及农业土地占用土壤侵蚀所造成的损害评价方法等[16].也仅是从某一方面或某些土地利用类型进行评价,未进行多指标综合评价.而且所用参数并不适用于中国.

基于上述学科背景,本文旨在初步建立适合我国土地利用LCA的方法和相关参数,具体包括评价指标选择、特征化因子确定和影响大小计量模型的建立等.

1 研究方法

1.1 影响评价指标的选择

表征土地生态系统结构好坏的指标有许多,如土地植被覆盖情况、生物多样性情况、土壤有机质含量、土壤结构、以及土壤微生物群落等.其中有些指标通过一般性的调查即可很容易的获得,而有些指标值则必须通过复杂的测试才能获得.

目前针对土地利用LCA研究最多的指标是NPP和高等维管束植物物种多样性2个指标[6-11],这2个指标由于数据可获得性强,同时又能在一定程度上反映土地的质量和生态系统的重要性,但这2个指标并不能完全反映当地地形条件、植被类型、有机质含量等相关信息,基于这2个指标的评价方法和结果并不能很好地表达土地利用的生态影响.如在平原和山地丘陵两个不同的地区,即使NPP和物种多样性完全相同,但相同的土地利用方式所带来的生态后果则可能差异巨大,因为山地丘陵地区的水土流失影响会远远大于平原地区.

由此可见,必须从数据可获得性、科学性、代表性等多方面出发,基于ISO14040 LCA技术框架和土地生态属性及其功能分析,研究确定适合于土地利用LCA的指标,并在此基础提出其特征化因子和影响评价计量模型.

作者从土地自然资源功能、产生和维持生物多样性、生命支持功能和影响人类健康等4种主要功能出发,在初步选择包括物理学、化学、生物学和生态学4个方面的指标基础上,通过相关性分析、相对稳定性分析和现有数据的可得性分析对选出的指标进行筛选,减少信息重叠,提高指标的代表性和准确性.最终,确定了“土地利用时间、面积、NPP、有机质含量和地形(坡度)”5个指标作为土地利用LCA指标,具体见文献[17].土地利用时间和面积2个指标易于获得,且所有单位时间和面积在物理性质上均一样,不受土地利用类型的影响,具有可比性.因此重点应研究确定NPP、有机质含量和地形坡度3个指标的特征化因子及其当量系数.

1.2 特征化因子和当量系数确定

1.2.1 基于NPP的特征化因子和当量系数 作者收集、统计了1993年~2011年所发表的98篇涉及我国不同植被NPP数据(模型模拟估算值和实测值)的代表性论文,分析得到了我国不同植被类型的NPP平均值[18],可作为表征我国不同土地覆被类型的NPP特征化因子.为便于比较不同土地覆被类型的NPP特征化因子相对大小,便于归类汇总,本文以NPP最高的“热带雨林、季雨林”作为基准植被类型,求得了基于NPP的各覆被类型的当量系数大小,具体见表1所示.

1.2.2 基于土壤有机质的特征化因子和当量系数 土壤有机质是指存在于土壤中的各种形式的含碳有机化合物,包括处于不同分解阶段的各种动、植物和微生物残体等[19].土壤有机质是土壤的重要组成成分,是评价土壤质量、土壤碳库等的重要指标[20-22].

我国在1980年代初所开展的第2次土壤普查是建国以来最为全面和广泛的1次土壤资源调查,有机质含量是其中一项重要的测定项目.但自第2次土壤普查至今已有20多年了,在此期间,土地利用状况、生产条件等的改变都将导致土壤有机质含量的较大变化,因此,第2次普查结果的参考价值有所降低[23].笔者收集整理了自全国第2次土壤普查后至2011年之间发表的涉及我国土壤有机质含量的主要论文184篇,对收集到的土壤有机质含量数据进行了统计分析,得到了全国12个不同土纲类型土壤的有机质含量平均值,比较了与全国第2次土壤普查结果的差异,发现不同土壤类型间的有机质含量大小排序趋势基本未变[24],因此该平均值可作为表征我国不同土纲类型的有机质特征化因子.为便于比较不同土地类型的有机质特征化因子相对大小,便于归类汇总,本文以有机质含量最高的“水成土”作为基准植被类型,求得了基于有机质含量的各土地类型的当量系数大小,具体见表2所示.

表1 基于NPP的不同土地覆被类型特征化因子和当量系数Table 1 The characterization factors and equivalent factors based on the NPP of various land vegetation cover types

1.2.3 基于地形坡度的特征化因子和当量系数 地形坡度是影响土壤侵蚀和退化的主要因素之一,地形坡度与土壤肥力和水土流失有着十分重要的关系.不同的地形坡度条件下即使是相同的土地利用方式所带来的生态后果也往往会呈现较大的差异.2001年国土资源部正式颁布的《农用地分等定级规程》中,将地形坡度分为<2°、2~5°、5~8°、8~15°、15~25°和≥25°(下含上不含)6级,但未对各等级的地形坡度赋予相对重要性(权重).考虑到土壤侵蚀与地形坡度之间存在较大的相关性,且国家有关标准对土壤侵蚀强度的权重有所涉及,因此,本文参考土壤侵蚀强度指标来确定不同地形坡度的特征化因子及当量系数,并假设前述的6个地形坡度分别对应《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)[25]的6个土壤侵蚀级别.

表2 基于有机质含量的不同土纲特征化因子及当量系数Table 2 The characterization factors and equivalent factors based on the OMC of various land types

《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ/T192-2006)标准中将土壤侵蚀度分为轻度侵蚀、中度侵蚀和重度侵蚀3级[26].并规定了不同侵蚀级别的土壤侵蚀模数和土壤平均流失厚度.该规范把相应的权重确定为:轻度侵蚀0.05、中度侵蚀0.25和重度侵蚀0.70.

由于文献[25]将土壤侵蚀分为微度、轻度、中度、强烈、极强烈、和剧烈等6个级别.其中轻度、中度和强烈3个级别与HJ/T192-2006规范中的分级标准完全一致.因此,为了数据的可得性和准确性,本文采用SL190-2007中的6级分类法,其中微度、极强烈和剧烈等3个级别的权重按插值法得到,分别为0.02、1.12和2.10.对应到相应的地形坡度指标,各级的权重分别为0.02、0.05、0.25、0.70、1.12 和 2.10.

由于地形坡度为负极性指标,因此,以地形坡度<2°为基准,则各地形坡度的当量系数可用坡度<2°的权重除以各级别的权重获得,计算结果见表3所示.

表3 基于不同地形坡度的特征化因子及当量系数Table 3 The characterization factors and equivalent factors based on the slope of land used

1.3 土地利用生命周期影响评价计量模型

1.3.1 理论模型 根据对土地覆被变化的影响可将土地利用过程分为2种类型.一种是不改变土地现有覆被类型的利用方式(后称“利用类型I”),如在水稻田里继续种水稻的利用方式.土地虽然被占用了,但原有的利用方式并没有改变;另一种则是改变现有土地覆被类型的利用方式(后称“利用类型II”),如将有林地转变为耕地或将耕地转变为城镇建设用地等.根据群落演替理论,如果没有人类对土地的占用和干扰,只要给予足够长的时间,所有生物群落都会演化到顶级群落.而发展到顶级群落的生态系统一般则被认为是当地生态结构和生态功能最优的生态系统.因此,在土地利用的过程中,无论地表覆被是否发生变化,都会由于人类的干扰,使得土地生态系统停留在人类所需要的阶段,无法达到顶级群落的最优状态,从而造成一定的生态损失.显然,这种生态损失的大小,将取决于人们所利用的土地面积、持续时间以及与顶级群落土地在生态质量上的差距大小.不失一般性,利用类型I的生态影响大小可以由“土地利用后的生态量-顶级群落生态量”得到.而利用类型II的生态影响大小还需要在此基础上加上因土地覆被变化所带来的生态影响量部分,其大小由“土地覆被变化后生态量-土地覆被变化前生态量”得到.

如果用EE来代表生态效应大小,E来代表不同土地类型的生态量,E前、E后、E顶分别代表土地覆被在转化前、转化后和顶级群落阶段单位时间和面积的生态量,t和s分别代表土地利用时间和面积,则利用类型II的生态影响可用公式(1)进行计算:

当 E后=E前时,公式(1)将等于(E后-E顶)·t·s,这其实就是土地利用类型I的生态效应大小,显然,利用类型I仅为利用类型II的特例.

对LCA而言,土地利用持续时间和面积参数一般容易得到,而各土地利用类型的生态量E则往往难以直接得到.由于LCA中的影响评价不同于传统的建设项目环境影响评价,它是以功能单位为比较基准的相对影响潜力大小评价,因此,只需要得到E的相对大小关系即可,而不必完全知晓其绝对大小.这种相对大小关系的数量化表达就是LCA中的特征化因子或当量系数,有关土地NPP、有机质含量和地形坡度的特征化因子及其当量因子已在前文研究确定,在计算时可直接引用.

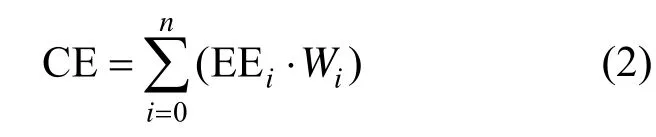

1.3.2 综合影响评价指标计算 采用加权求和方法进行综合,具体计算如公式(2)所示:

式中:CE为综合的生态影响大小;i为生态影响类别;n为生态影响分类型个数,本文取值为3;EEi为第i种生态影响分指标大小;Wi为第i种生态影响类型权重.目前尚没有权威机构或国家标准对植被净初级生产力、土壤有机质含量和地形坡度3个分指标所赋予的权重,本文中暂先采用等权,即式(2)中的权重取值为:NPP0.333,SOM 0.333和地形坡度0.333.

2 案例应用

假设有一种生物质产品,设其功能单位为1t产量,其原材料生产选址有3种土地利用备选方案:

方案1:将常绿阔叶林地开垦成种植原材料的耕地,需要1000m2土地,2a时间,地形坡度由2~5°变为<2°,土壤由铁铝土纲中的红壤转变为人为土纲中的水稻土.

方案2:将灌丛开垦成种植原材料的耕地,需要 1200m2,2a 时间,地形坡度由 2~5°变为<2°,土壤由铁铝土纲中的红壤转变为人为土纲中的水稻土.

方案3:原来就是种植原材料的耕地(土地利用类型保持不变),继续种植,需要800m2,2a时间,地形坡度维持在<2°,土壤类型保持水稻土不变.

上述3种选址方案的生态影响大小计算结果见表4.从表4可见,选址方案1的综合生态影响为-832m2·a 当量,方案 2 为-740m2·a 当量,方案3 为-769.4m2·a 当量,负值代表负面影响.根据各评价指标当量系数计算方法,这里的当量是指坡度<2°,地表覆被为热带雨林、季雨林的水成土土地当量.显然,方案2好于方案3,而方案3又明显好于方案1.

表4 3种土地利用备选方案的生态影响大小比较(m2·a)Table 4 The comparison of ecological impacts among three land use alternatives(m2·a)

3 讨论

本文建立的关于NPP、土壤有机质以及地形方面的特征化因子/当量系数也可整合到LCA相关数据库中.用户只要在清单分析部分收集土地利用前后的植被覆盖类型、土壤类型、以及地形坡度数据后即可在数据库中选择相应的特征化因子/当量系数开展影响评价.

同时必须看到,本文仅是该领域的一次有益尝试,还存在许多不足需要在以后的研究工作中进一步完善和深化,如:

(1)目前我国不同植被覆盖类型土地的NPP实测值还非常少,尚不能据此建立完整的NPP特征化因子和当量系数,而目前只能基于模型模拟值.另外,由于我国幅员辽阔,不同地理区域内具有相同覆被类型的土地NPP值也可能存在较大差异,而这方面的详细数据目前尚不能得到,因此本文提出的基于NPP的特征化因子及其当量系数尚不能体现我国土地利用的地理差异.随着数据的积累,在以后得到我国不同地区、不同土地覆被类型的NPP值后,则需对本文提出的数据做进一步修订完善.

(2)由于我国的土壤分类等级十分复杂,等级越低的土地分类单元涉及的土壤类型越多,而相关的土壤有机质含量数据目前还不多,难以据此建立基于有机质含量的特征化因子及其当量系数,因此本文目前还只能得到“土纲”一级的基于土壤有机质含量的特征化因子及其当量系数.同NPP一样,不同地理区域内同一种土纲的有机质含量也可能存在较大差异,因此本文提出的基于不同土纲有机质含量的特征化因子及其当量系数同样不能很好地体现土地利用的地理差异.随着数据的积累,在以后得到相关数据后,也还需对本文提出的数据进行修订完善.

(3)由于土地地形坡度数据在生命周期清单分析中比土壤侵蚀模数和土壤平均流失厚度等数据更易得到,本文采用了前者作为评价的指标.但由于难以得到相对客观的基于地形坡度的特征化因子,文中借用了文献[26]中不同土壤侵蚀度的权重来确定不同地形坡度的特征化因子及当量系数,其合理性尚需在实际工作中进一步验证.

4 结语

本文初步提出了面向LCA的土地利用生态影响评价的指标,包括土地利用时间、面积、NPP、有机质和地形坡度等5个方面;分别基于土地NPP、有机质含量和地形坡度提出了相应的特征化因子及其当量系数;初步建立了综合计量模型并开展了案例应用,为我国开展土地利用的LCA工作提供了初步的技术框架和相关参数.

[1]Hauschild M,Wenzel H.Environmental assessment of products.Volume 2:Scientific background [M].London:Chapman and Hall,1998.

[2]World Meteorological Organization(WMO).Scientific assessment of ozone depletion:1998[R].Global ozone research and monitoring project.Geneva,Switzerland:WMO,1999.

[3]Huijbregts M A J,Thissen U,Guinée J B,et al.Priority assessment of toxic substances in life cycle assessment,I:Calculation of toxicity potentials for 181 substances with the nested multi-media fate,exposure and effects model USES-LCA[J].Chemosphere,2000,41:541-573.

[4]Houghton T,Ding Y,Griggs D J,et al.IPCC third assessment report:climate change,the scientific basis[M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[5]Guinee J.Handbook on life cycle assessment.Operational guide to the ISO standard.Dordrecht[M].Netherlands:Kluwer Academic Publishing,2002.

[6]Lindeijer E.Review of land use impact methodologies[J].Journal of Cleaner Production,2000,8:273-281.

[7]Pennington D W,Potting J,Finnveden G,et al.Life cycle assessment part 2:current impact assessment practice[J].Environmental International,2004,30:721-739.

[8]Anto´n A,Castells F,Montero J I.Land use indicators in life cycle assessment.Case study:The environmental impact of Mediterranean greenhouses[J].Journal of Cleaner Production,2007,15:432-438.

[9]Lindeijer E W,van Kampen M,Fraanje P J,et al.Biodiversity and life support indicators for land use impacts in LCA[R].Belgium:VITO,1996.

[10]Kollner T.Species-pool effect potentials(SPEP)as a yardstick to evaluate land-use impacts on biodiversity[J].Journal of Cleaner Production,2000,8:293-311.

[11]Lindeijer E.Biodiversity and life supportimpacts of land use in LCA[J].Journal of Cleaner Production,2000,8:313-319.

[12]Lindeijer E.Characterizing the change ofland-use based on flora:application for EIA and LCA[J].Journal of Cleaner Production,2004,12:47-57.

[13]CanalsL M,Romanya J,Cowell S J.Method for assessing impacts on life support functions(LSF)relatedto the use of‘fertile land’in life cycle assessment(LCA)[J].Journal of Cleaner Production,2007,15:1426-1440.

[14]Lindeijer E,Kok I,Eggels P,et al.Improving and testing a land use methodology in LCA[R].TNO Industrial Technology,CML, Floron foundation and Ark foundation, DWW reportDWW-2002-079.Delft,Netherlands,2002.

[15]Nakagawa A,Abe K,Li R,et al.Development of life cycle impact assessment method for land use based on endpoint damage[R].5th International Conference on Ecobalance,6-8 Novemer,2002,Tsukuba,Japan.

[16]http://www.lc-impact.eu/userfiles/D_1_1_land_use.pdf.

[17]陈雅敏,杨天翔,王寿兵,等.面向LCA的土地利用生态影响评指标研究 [J].复旦学报(自然科学版),2011,50(5):592-596.

[18]陈雅敏,张韦倩,杨天翔,等.中国不同植被类型净初级生产力变化特征研究 [J].复旦学报(自然科学版),2012,51(3):377-381.

[19]李志洪,赵兰波,窦 森.土壤学 [M].北京:化学工业出版社,2005.

[20]赵建华,盖艾鸿,陈 芳,等.基于GIS和地统计学的区域土壤有机质空间变异性研究 [J].甘肃农业大学学报,2008,43(4):103-106.

[21]Huang B,Sun W X,Zhao Y C,et al.Temporal and spatial variability of soil organic matter and total nitrogen in an agricultural ecosystem as affected by farming practices[J].Geoderma,2007,139(3/4):336-345.

[22]Gray L C,Morant P.Reconciling indigenous knowledgewith scientific assessment of soil fertility changes in southwestern Burkina Faso[J].Geoderma,2003,111(3/4):425-437.

[23]张麦生,陈荣江,宋小顺,等.新乡市耕地土壤养分现状与施肥对策 [J].河北农业科学,2010,14(3):19-21.

[24]陈雅敏,冯述青,杨天翔,等.我国不同类型土壤有机质含量统计学特征研究 [J].复旦学报(自然科学版),2013,52(2):220-224.

[25]中国人民共和国水利行业标准.土壤侵蚀分类分级标准SL190-2007[M].北京:中国水利水电出版社,2008.

[26]国家环境保护总局.中华人民共和国环境保护行业标准.生态环境状况评价技术规范(试行)(HJ/T192-2006)[M].北京:国家环境保护总局,2006.