董事声誉、繁忙董事会与信息披露质量

王建琼,陆贤伟

(西南交通大学 经济管理学院,四川 成都 610031)

一、引言

信息披露质量的高低直接影响上市公司与投资者之间信息不对称的程度。虽然我国监管部门出台了诸多政策规定,但每年因信息披露不当而违规的公司常有。通过查阅2011年度深圳证券交易所公开的谴责和批评公告后我们发现,在49份违规处罚公告中有26份涉及信息披露问题。虽然相关政策为提高信息披露质量提供了政策依据,但信息披露的执行阶段才最为关键[1],信息披露违规的根源在于混乱的公司治理[2]。因此,提高公司治理效率对信息披露质量的提高起到至关重要的作用。

董事会治理功能对改善公司治理至关重要,因此如何提高董事会治理效率备受关注。我国证监会2002年颁布的《上市公司治理准则》对董事义务最基本的两点作出要求:“董事应根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责”以及“董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责”。可以看出,声誉(忠实、诚信)和时间是董事义务中最为重要,也是其他各项义务得以有效履行的前提。因此,考察董事声誉和时间充足性对公司治理的影响非常重要。董事多席位现象为研究董事声誉等提供了技术条件。Fama和Jensen提出的声誉理论认为,只有优秀的董事才可以获得更多外部任职机会,董事的多席位可以作为其能力的外在体现,在信息不对称的市场中通过多席位来向决策者证明自身能力,因此多席位可以衡量董事的能力或者声誉[3]。Fich和Shivdasani提出“繁忙假说”,并通过实证研究发现,董事过多的席位会导致其无法“确保有足够的时间和精力”履行其治理职责,从而弱化了公司治理[4]。因此,多席位程度可以衡量时间因素对于董事治理的影响。Ferris等首次从“繁忙假说”的角度实证分析董事多席位状况对信息披露的影响,发现公司因违规被处罚的可能性并没有因董事多席位的增加而提高[5]。但以违规样本为对象的研究可能存在两个问题:(1)正如作者文中所提到,违规样本存在时间滞后性,当期被处罚的事件可能是由前期治理失效引起的;(2)以违规与否作为信息披露的高低虽然客观但也存在一定的问题,当前披露规则只是给公司设定了最低的底线要求,然而满足规则底线的公司并不一定意味着信息披露质量高[6]。现有的研究主要针对美国证券市场展开,与其单一的董事会治理机构不同,我国实行两会(董事会与监事会)共同治理的双重治理机制,因此国外现有的研究结论并不一定适用于我国证券市场。部分国内学者从声誉理论出发研究独立董事对公司信息披露质量影响[7],但并没有从“繁忙假说”的角度进行探讨,此外从“声誉假说”和“繁忙假说”来看,由于董事多席位作用相互制衡使得董事多席位对信息披露的影响可能是非线性的,而国内现有文献对这一特征少有涉及。为此,基于深圳证券交易所信息披露评级数据,本文将对上述问题逐一进行实证检验。

二、文献回顾与研究假设

(一) 文献回顾

“声誉假说”表明,董事多席位可以提高公司治理效率,从而对公司绩效产生积极作用。Gilson研究发现,董事多席位可以通过其社会资本为陷入财务危机的上市公司带来资金来源[8]。Vafeas认为董事的多席位是一种声誉资本,也是其自身“高质量”的外在体现[9]。此外,董事服务于多个公司可以使得董事经历更多元化,更有利于提高公司的决策效率。Ferris等研究发现多席位董事的增加对股东来说是个好消息,因为增加经验和声誉对于董事会效率提高是有益的,多席位董事可以增加公司价值,因此他对美国监管机构限制董事席位数量的规定提出质疑[5]。唐雪松等研究独立董事的监督动机时发现,独立董事拥有的外部席位越少,其独立意见说“不”的可能性就越低,独立董事现有席位会影响其监督动机[10]。此外,独立董事多席位构成的公司网络也影响公司治理效率,陈运森和谢德仁研究便发现,独立董事网络有利于独立董事治理效率的提高,表现在处于网络中心位置的公司其投资效率更高,并且网络中心度高的独立董事既有助于缓解公司的投资不足,也有助于抑制投资过度[11]。

另外,董事的监督能力(时间、精力)是一种稀缺资源,如果董事同时就职于多家上市公司则需将有限的资源进行分配,意味着如果上市公司董事席位数目越多,其平均分配在每家公司的时间和精力就会越少[12]。Ferris等提出的“繁忙假说”认为,董事服务于多家公司会使得其受到过度约束,导致无法做出富有成效的监督,而监督能力的弱化加剧了代理成本,但实证研究结论并没有支持这一论断[5]。Fich和Shivdasani对“繁忙假说”进行重新实证检验,发现董事席位数量过多会导致公司治理失效从而证明了“繁忙假说”的合理性,该研究为监管部门限制董事席位数量的规定提供理论支持[4]。之后Fich和Shivdasani又探讨了公司财务舞弊诉讼是否影响外部董事声誉,他们通过对财务欺诈诉讼公告进行实证研究后发现,诉讼公告的发生将使该公司董事的外部席位数量显著减少[13]。此外,董事多席位形成的网络会使网络中的人更倾向于维护阶层利益,从而弱化了其监督效率。Barnea等研究发现董事多席位形成的网络使得上市公司CEO获得更高的报酬,并且弱化了报酬的业绩敏感性[14-15]。上述文献表明,董事多席位对公司治理的影响尚存争议。在信息披露方面的研究,Ferris等从“繁忙假说”的角度实证分析了董事多席位状况对信息披露的影响,研究发现公司违规被处罚的可能性并没有因董事多席位的增加而提高[5]。

(二) 研究假设

时间和精力作为一种稀缺资源,致使董事需在外部席位及时间上进行权衡。能力虽然作为一种很重要的资源,但是能力的发挥是建立在有充足的时间和精力的基础上。高质量的董事如果无法保证勤勉,那么其作用就难以得到有效发挥[16]。“繁忙假说”认为,过多的席位会使得董事受到过度约束以及时间和精力上的限制,从而弱化公司治理。因此,基于“繁忙假说”,我们提出以下假设1。

H1:相比于非繁忙董事会,繁忙董事会公司的信息披露质量更低。

声誉理论认为董事外部席位有利于董事会效率的提高,而“繁忙假说”则认为过多的董事外部席位会弱化公司治理。两个理论从不同的角度对董事外部席位的作用进行分析,声誉理论主要是基于质的角度(是否兼职)来分析兼职的经济效果,而“繁忙假说”则是主要基于数量程度来分析,考察在同质状况(都存在席位)下不同数量的经济效果。因此,当考察存在多席位这一类别公司的经济效果时,就要同时考虑声誉理论和“繁忙假说”的影响作用。在声誉理论的水平优势和“繁忙假说”的时间约束同时作用下,董事外部席位程度对公司治理的影响可能存在非线性特征。非线性的特征则是可以将声誉理论和“繁忙假说”的观点进行有效融合。因此,我们提出假设2。

H2:董事会兼职程度对信息披露质量的影响是非线性的。

三、研究设计

为了验证研究假设1,我们建立以下回归模型:

Logistic(Quality)i,t=α+β12Busyi,t+β2Duali,t+β3B_sizei,t+β4R_indi,t+β5Sizei,t+β6Auditori,t+β7Levi,t+β8Firsti,t+β9ROAi,t+β10Yeari,t+β11Indi,t+εi,t

(1)

其中Quality表示信息披露质量得分。借鉴谭劲松等[17]、尹志宏等[2]的做法,我们采用深圳证券交易所发布的上市公司信息披露的评级作为信息披露质量的代理变量,这样做可以保证信息披露质量得分数据的权威性和客观性,也克服了采用违规样本作为信息披露高低的代理变量存在的弊端。深圳证券交易所对上市公司的信息披露质量考评等级分为不及格、及格、良好以及优秀四个分类。因此,本文采用有序二元Logistic回归模型来考察信息披露质量与董事会多席位的相关性,将信息披露质量分为高得分组和低得分组,当深圳证券交易所信息披露考评结果为优秀、良好时取值为1、及格和不及格时取值0。

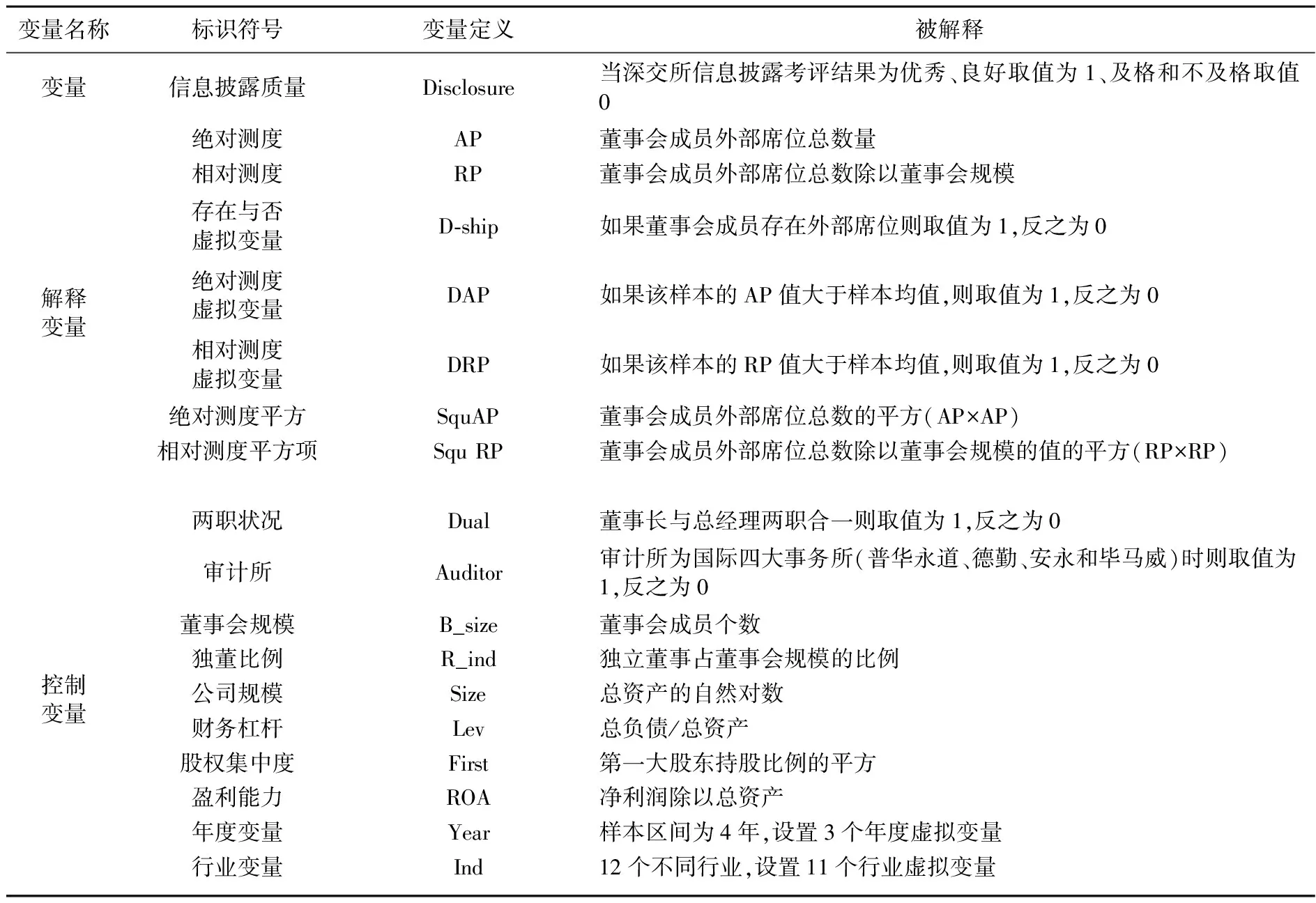

解释变量为繁忙董事会指标(Busy)。本文将从绝对测度、相对测度以及存在与否三方面来展开繁忙董事会定义的探讨。绝对测度方面,我们计算出每个公司董事会成员中兼职的总数量(AP),借鉴Ferris等[5]、Fich和Shivdasani[4]的做法,并避免把繁忙主观设置为某个数值,我们认为上市公司的董事会外部席位大于样本均值时该公司董事会为繁忙董事会(DAP)。相对测度方面,由于上述是从绝对值的角度进行测度,并没有考虑到董事会规模的影响,因此我们将存在董事兼职的上市公司董事会外部席位加总再除以相应的董事会规模作为相对比例(RP),如果该比例大于样本均值,则我们定义该董事会为繁忙董事会(DRP)。另外,本文还将从存在与否的角度来对繁忙进行定义,如果上市公司的董事会成员存在外部席位则定义该董事会为繁忙董事会(D_ship),反之则为非繁忙董事会。如果繁忙董事会的存在弱化了公司治理效率从而降低了其信息披露质量,那么回归的系数应为负。借鉴尹志宏等[2]的做法,我们对其他公司治理特征也进行控制,如:董事会特征、债务治理特征、第一大股东治理特征、外部审计特征。此外,我们还对公司规模、年度以及行业变量特征进行控制。变量的具体定义如下页表1所示。

为了检验董事兼职的非线性特征,我们在式(1)的基础上加入繁忙董事会测度指标(Busy)平方项(Busy2)的来检验假设2,得到以下回归模型:

(2)

四、实证分析

(一) 样本选择及数据来源

上市公司的管理层一直是证监会等监管机构关注的重点,因此本文对董事会成员兼任职务的范围限定于证监会界定的上市公司管理层,即董事(包括独立董事)、监事以及高级管理人员。如果该上市公司董事会成员在其他上市公司管理层中有任职,则纳入我们所定义的外部席位范围。

我们的总体样本由两个子样本构成:(1)外部席位子样本。首先,我们从国泰安(CSMAR)数据库中获取2007—2010年所有上市公司管理层的兼职信息和基本信息,由于董事兼职单位包括了上市与非上市公司,因此我们对兼职单位与上市公司名称进行一一匹配,剔除任职单位为非上市公司的样本,然后计算出外部席位数量,得到董事会存在外部席位的上市公司总样本(包含沪深两市公司),并从中筛选出属于深圳证券交易所上市公司样本,得到董事会存在外部席位的最终样本[17]。(2)无外部席位样本。根据2007—2010年深圳证券交易所所有上市公司信息,我们从中剔除外部席位子样本后,得到最终无外部席位子样本。我们从北京色诺芬数据库(CCER)获取公司治理特征变量与公司财务特征变量数据,剔除缺失值样本以及ST类、金融类上市公司,最终一共得到3032个年度数据,其中外部席位子样本为2047个,无外部席位子样本为985个。

表1 主要变量定义汇总

(二) 描述性统计

表2给出了样本区间内信息披露考评结果。总体上来看,样本公司的信息披露质量逐年提高。其中获得优秀评级所占比例超过10%,且每年平均以1%的速度递增,此外多数样本公司的信息披露质量获得优秀和良好评级,并且信息披露考评被评为不合格的公司数量逐年下降,在2010年下降到了1%以下,说明我国上市公司信息披露状况不断改善、公司内部治理效率不断提高以及外部监管法律法规不断完善,这些使得我国上市公司的信息披露质量逐年上升。

表2 2007—2010年信息披露考评结果分布统计

表3给出了样本区间内各变量的描述性统计。从表3中我们可以看出,信息披露质量考评得分均值为2.89,说明在样本区间内上市公司平均信息披露得分接近良好,反映出我国上市公司信息披露状况总体上较好。董事会存在外部席位的样本公司比例为68%,说明董事的外部兼职行为已较为普遍。在存在外部席位的样本中,董事会成员平均拥有的外部席位为3个,其中样本公司董事会成员拥有的外部席位总数最大值达到10个。在考虑了董事会规模后的相对比例中,董事会成员外部席位所占比例约为46%,说明平均每个董事会成员拥有的外部席位为0.5个席位,这与证监会规定的独立董事最多不能兼职超过5个的限制还有较大差距。此外,我们分别以绝对数目和相对比例的均值作为划分标准,发现约有37%左右的样本可以划分为繁忙董事会,从这一比例上来看,繁忙董事会对公司治理的影响较为普遍。在控制变量方面,约有4%的样本公司聘请国际四大会计师事务所对其财务报表进行审计(国际四大会计师事务所审计更为规范,而我国上市公司的审计水平还有待提高)。董事会特征方面,董事长与总经理兼职增加了代理冲突,不利于公司治理的提高。样本中董事长与总经理兼职所占比例为17%,董事会规模均值约为6人,独立董事比例达到63%。独立董事所占比例较证监会规定的1/3更高,表明上市公司董事会中独立董事扮演越来越重要的角色。股权结构治理方面,第一大股东持股比例平均约为25%,最高达到74.8%,说明我国上市公司的股权相对集中,大小股东的代理冲突影响公司治理效率。

表3 变量描述性统计

(三) 实证结果分析

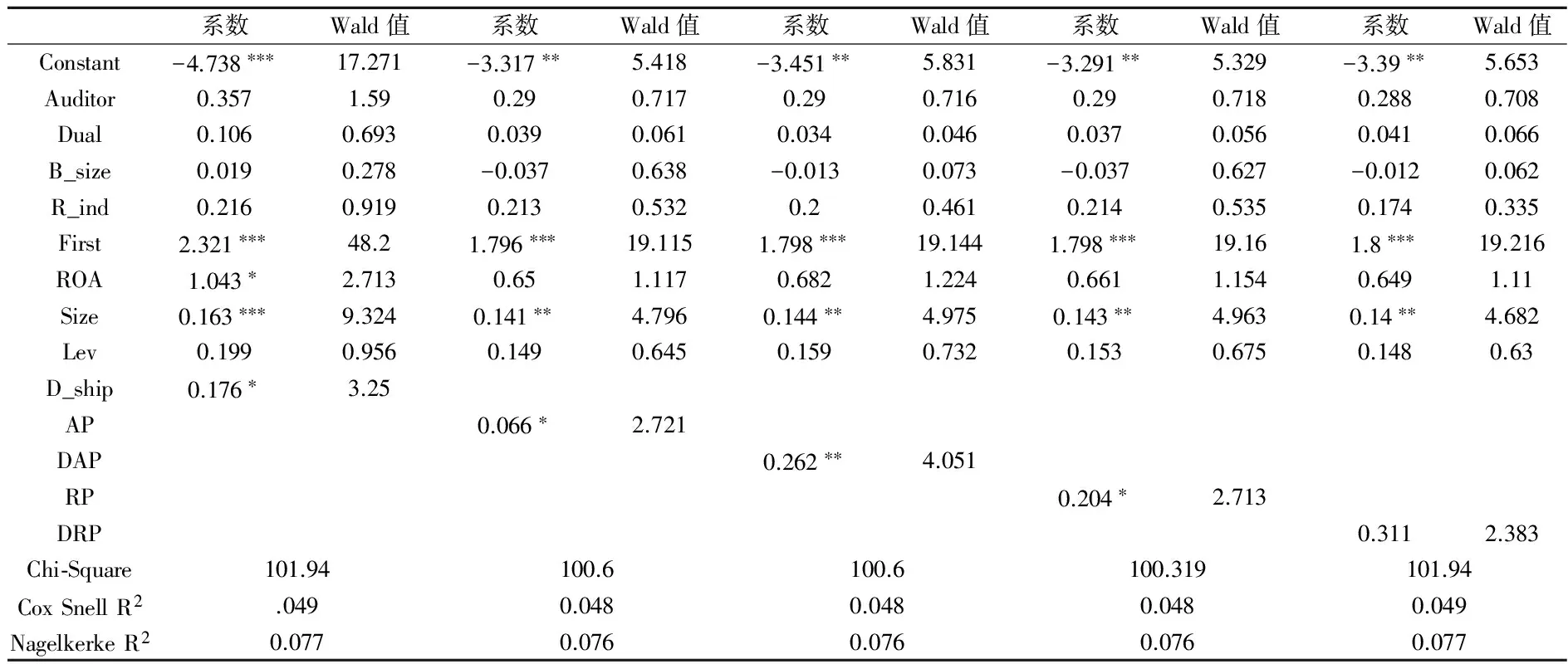

下页表4给出了模型(1)的回归结果,其中被解释变量为信息披露质量。下面我们来考察繁忙董事会是否会影响信息披露质量。从表4回归结果我们可以看出,总体而言,繁忙董事会指标的回归系数均为正,说明繁忙董事会并没有降低信息披露质量,反而有利于信息披露质量的提升。具体来看,绝对测度指标AP以及DAP的回归系数均显著为正,表明在未考虑董事会规模的情况下,董事会成员外部席位数量越多越有利于上市公司信息披露质量;相对测度指标RP与DRP的回归系数也均为正。在对其他变量进行控制的条件下,是否存在外部席位虚拟变量D_ship项的回归系数为正,并且在10%的显著性水平下显著,说明多席位董事的存在可以提高上市公司的治理效率,从而有利于提升上市公司的信息披露质量。董事兼职可以作为董事声誉的外部体现,聘任有声誉的董事将有利于公司治理效率的提高。因此,从以上回归结果我们可以看出,繁忙董事会并没有降低信息披露质量,反而有利于信息披露质量的提升,这说明研究假设1并未得到实证支持。

上述回归结果支持声誉理论的观点,表明多席位董事的存在改善了公司治理效率,进而提高信息披露质量。然而,为何繁忙董事会会提升上市公司的信息披露质量呢?我们认为可能原因在于:在繁忙董事会的测度中,我们并没有(无法有效)剔除声誉理论的作用,繁忙董事会对信息披露的提升作用很可能来自于声誉理论。与不考虑董事会规模相比,考虑董事会规模时繁忙董事会(DRP项回归系数)对信息披露质量的正向影响并不显著,这表明两者存在非线性特征。

表4 董事兼职、繁忙董事会与信息披露质量线性关系检验结果

表5 非线性特征检验结果

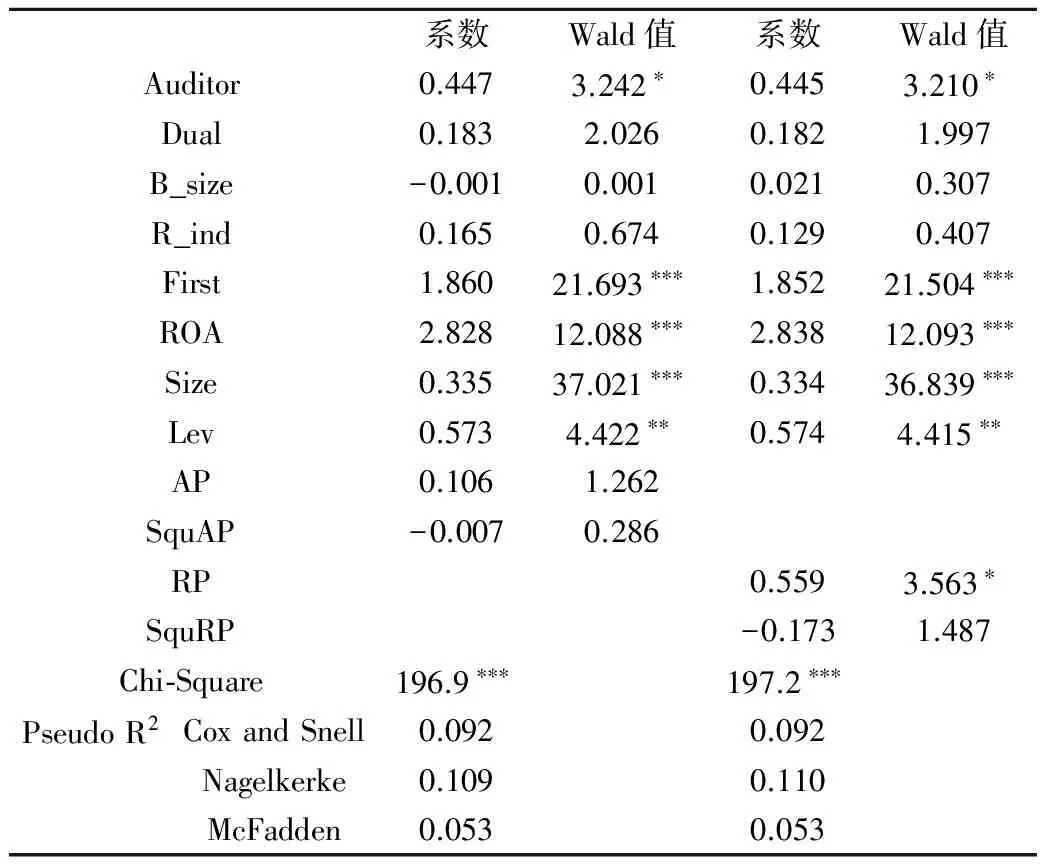

从表5我们可以得到,繁忙董事会的平方项回归系数为负,表明繁忙董事会与信息披露质量得分呈现倒U型特征,随着董事会外部席位数量的增加,信息披露质量得分呈现先增,在到达一定的临界点时则下降。繁忙董事会与信息披露质量得分呈现非线性特征,但这一U型特征不显著。因此,研究假设2没有得到实证的支持。为何这一U型特征不显著呢?通过拐点原理计算后发现,当繁忙指标(AP和RP)分别取值为10及2(四舍五入)时,回归方程取最大值,即当董事会成员兼职总数达到10人次或者董事会成员平均每人次的外部席位数达到2个时,繁忙董事会对信息披露质量的提升作用达到最大。当董事会成员兼职情况处于左(右)边,繁忙董事会对信息披露质量得分的作用递增(减)。对应的从表3描述性结果我们发现,样本区间内繁忙董事会的测度指标均处于最大值临界点的左边(即AP的均值约为3,最大值为10;RP的均值约为0.5),说明目前我国上市公司董事会成员兼职数量有利于公司治理效率的改善,从而提升了上市公司信息披露质量。

(四) 进一步分析

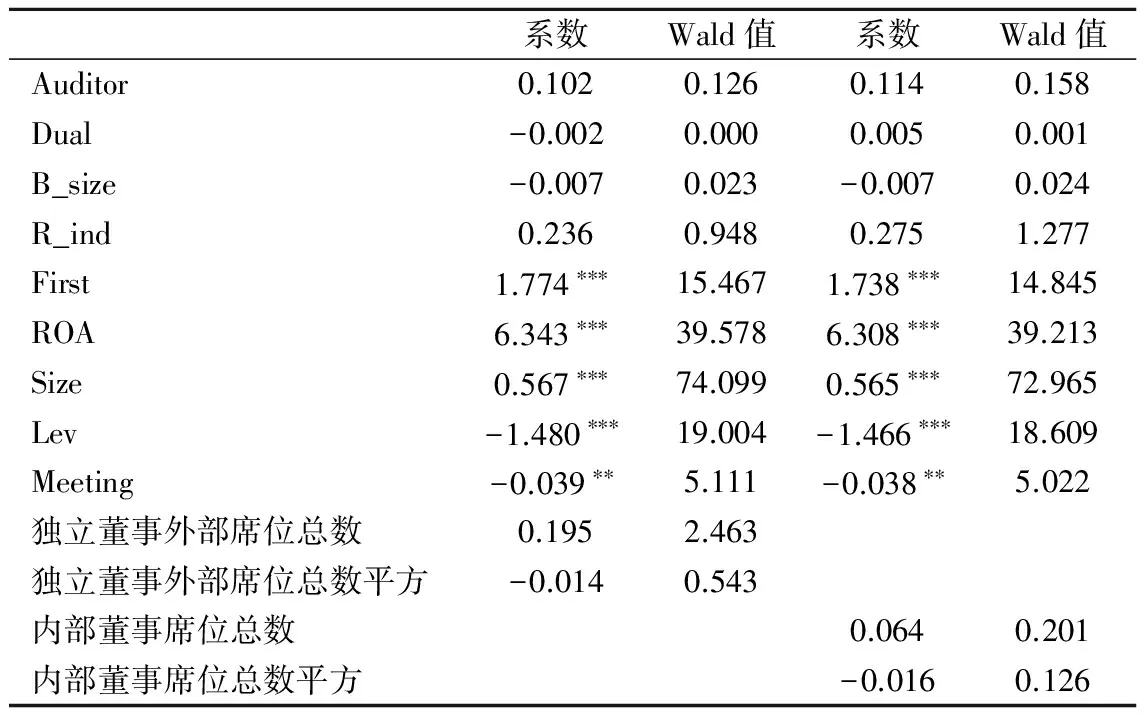

证监会对独立董事的兼职数量有限制,即独立董事的兼职数不能超过5家,但对内部董事的兼职数量并没有明确规定。为此,本文将董事会成员的外部席位细分为独立董事拥有的外部席位数和内部董事拥有的外部席位数,进一步考察独立董事外部席位及内部董事外部席位与信息披露质量间的非线性关系。从表6的回归结果我们可以看出,独立董事及内部董事外部席位的二次项均为负,表明外部席位与信息披露质量之间存在倒U型特征。通过计算最大值后我们发现,独立董事外部席位总数约为7个,样本董事会规模中位数为6,按照独立董事最低占比为1/3的规模来测算,独立董事的兼职席位在3.5(约为4个)时达到最大值,这也接近于证监会规定的独立董事兼职数目不多于5个限制数目;而内部董事席位数总数约为2个,按照董事会规模(6人)的2/3来测算,人均席位数约为1个,相比于独立董事,内部董事在履行公司治理活动时需要更多的时间和精力,其所拥有的外部席位数量对信息披露质量的抑制效应将显现更早。

表6 独立董事与内部董事外部席位与信息披露质量的非线性特征检验结果

为了保证回归结果的稳健性,我们借鉴尹志宏等[2]的做法,将不及格、及格、良好以及优秀分别赋值为1、2、3和4,采用有序(Ordinal)Logistic进行重新回归,发现研究结论基本保持一致。另外,既然董事会会议次数多少可以表现为董事繁忙,那么就需要消除这种繁忙对本文研究结论的影响,本文在稳健性检验中将董事会年度会议次数作为控制变量加入模型进行重新回归,发现研究结论基本保持一致。最后,我们还采用中位数代替均值作为分类标准对繁忙董事会重新进行界定,重新回归后发现,研究结论也基本保持一致。鉴于篇幅原因,这一部分结果未在文中列示。

五、研究结论

目前,如何提高我国上市公司信息披露质量已成为社会广泛关注的焦点。在诸多外部技术条件支撑的前提下,改善公司治理效率成为提高我国上市公司的信息披露质量的关键。董事会职能的有效发挥对公司治理效率的改善起到至关重要的作用。董事多席位现象已日益普遍。声誉理论从能力的角度出发认为多席位董事可以提高董事会治理效率;而“繁忙假说”则从个人精力和时间的角度出发,认为过多的席位会导致公司治理失效。关于董事外部席位是否影响信息披露质量,如何影响?本文从声誉理论以及“繁忙假说”两个角度出发考察董事会外部席位状况与信息披露质量的相关性。我们发现:相比不存在外部席位的公司,存在外部席位的公司信息披露质量更高;繁忙董事会没有降低上市公司的信息披露质量,相反在样本区间内还有利于提升上市公司的信息披露质量;繁忙董事会与信息披露质量的非线性特征不显著,可能原因在于样本区间内,繁忙董事会指标尚处于倒U型曲线的递增区间。

本文研究结论表明我国上市公司的董事外部席位支持声誉理论的观点,说明董事外部席位有利于董事会治理效率的提高,从而提升信息披露质量。这一研究结论对董事会成员的聘任具有积极意义,因此在董事人员聘任中可以聘任已经在职的董事成员进入董事会中。但是,董事会外部席位要保持在适度规模内,过多的外部席位会导致董事时间和精力无法得到有效保障,从而无法有效发挥其治理功能。

[1]Ball R, Robin A.Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries[J].Journal of Accounting and Economics,200,36(13):235-270.

[2]伊志宏,姜付秀,秦义虎.产品市场竞争,公司治理与信息披露质量[J].管理世界,2010(1):133-141.

[3]Fama E F, Jensen M C.Separation of ownership and control[J].Journal of Law and Economics,1983,26(2):301-325.

[4]Fich E M, Shivdasani A.Are busy boards effective monitors?[J].The Journal of Finance,2006,61(2):689-724.

[5]Ferris S P, Jagannathan M, Pritchard A C.Too busy to mind the business? Monitoring by directors with multiple board appointments[J].Journal of Finance,2003,25(6):1087-1111.

[6]王斌,梁欣欣.公司治理,财务状况与信息披露质量[J].会计研究,2008(3)31-38.

[7]王跃堂,朱林,陈世敏.董事会独立性,股权制衡与财务信息质量[J].会计研究,2008(1):55-63.

[8]Gilson S C.Bankruptcy, boards, banks, and blockholders: evidence on changes in corporate ownership and control when firms default[J].Journal of Financial Economics,1990,27(2):355-387.

[9]Vafeas N.Board Meeting Frequency and Firm Performance[J].Journal of Financial Economics,1999,53(1):113-142.

[10]唐雪松,杜军,申慧.独立董事监督中的动机——基于独立意见的经验证据[J].管理世界,2010(9):138-149.

[11]陈运森,谢德仁.网络位置,独立董事治理与投资效率[J].管理世界,2011,(7):113-127.

[12]Conyon M J, Read L E.A model of the supply of executives for outside directorships[J].Journal of Corporate Finance,2006,12(3):645-659.

[13]Fich E M, Shivdasani A.Financial fraud, director reputation, and shareholder wealth[J].Journal of Financial Economics,2007,86(2):306-336.

[14]Barnea A, Guedj I.Director networks[R].Working Paper, University of Texas,2009.

[15]雷新途,熊德平.企业融资交易的契约安排:一个交易费用经济学的分析框架[J].审计与经济研究,2012(2):89-96.

[16]谭劲松,宋顺林,吴立扬.公司透明度的决定因素——基于代理理论和信号理论的经验研究[J].会计研究,2010(4):26-33.

[17]吴宗法,张英丽.基于法律环境和两权分离的利益侵占研究——来自中国民营上市公司的经验证据[J].审计与经济研究,2012(1):90-98.