构建我国工程质量责任保险运行机制

徐友全, 张世洋

(山东建筑大学 管理工程学院, 山东 济南 250101)

建筑工程本身复杂多样,涉及的单位和人员数目繁多,再加上设计的不断创新、新型材料的应用、施工难度的加大以及施工合同的大量变更,致使建筑物出现质量缺陷的风险不断增大。虽然在法律上开发商或承包商有义务就这些质量缺陷对业主承担维修或赔偿责任,但现实情况往往是业主找不到责任方或者不知道找谁去承担责任,若出现重大质量事故,一些单位的经济补偿能力有限,这些责任最终却要由政府买单。为分散潜在质量缺陷带来的责任风险,确保业主权益遭受损害时求偿有门,许多国家相继实施工程质量责任保险。

1 我国工程质量责任保险现状分析

1.1 我国建筑工程质量责任保险发展现状

目前我国主要是通过行政手段和法律手段来保证工程质量和解决质量纠纷。为提高工程质量,保护业主权益,建设部制定的《建设工程质量保证金管理暂行办法》第六条规定“建设工程竣工结算后,发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金”。[1]但这种做法收效甚微,质量事故仍然频频发生。

1.1.1国内工程质量责任保险模式比较

2001年,建设部住宅产业化促进中心联合国家建筑工程质量监督检验中心、中国人民财产保险公司等单位就我国的“住宅质量保证保险”开展研究,结合我国的实际情况,在借鉴法国、日本等国家的先进经验的基础上,引入了住宅质量保证保险机制。即建设单位为其通过建设部A级住宅性能认定的住宅项目购买质量责任保险,保险公司负责赔偿修理、加固或重新购置的费用。2004年,在进行多国考察的基础上,建设部起草了《建设工程质量保修保险试行办法》(草案)(以下简称《试行办法》),规定三类工程必须办理工程质量保险,并编写了相应的保险条款[2],于2005年在上海、北京、广州等12个城市开展建设工程质量保险试行工作[3,4]。几个城市工程质量责任保险模式比较如表1所示。

表1 国内城市工程质量责任保险模式比较

1.1.2工程质量责任险与工程保证担保比较

确保工程质量的经济工具除工程质量责任险外,还有工程保证担保制度。工程保证担保所解决的是建筑市场信息不对称所产生的逆向选择和道德风险问题,在建筑领域,业主方作为买方往往不了解真实情况,而承包商作为建筑产品的建造者通过隐瞒真实信息而欺骗业主方,从而损害业主方权益,降低工程质量。本文对其与工程质量责任险进行简单对比,如表2所示。从表2可以看出,工程质量责任保险与工程质量保证担保在承受风险类型、管理模式和承保范围等方面有本质区别,本文仅从保险角度对我国工程质量保证模式进行探讨。

表2 工程质量责任险与保证担保比较

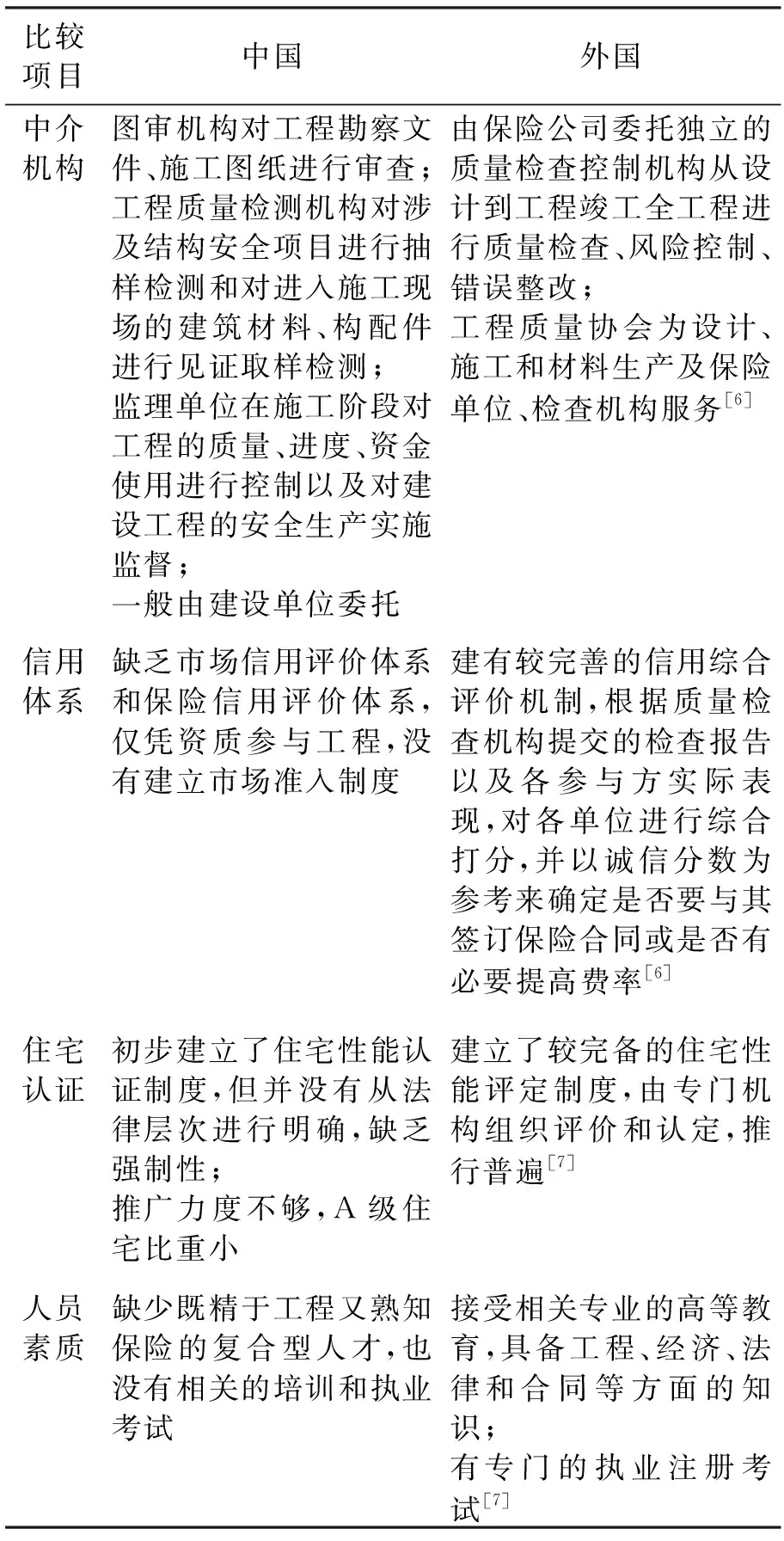

1.2 国内外工程质量保险制度比较

与国外工程质量保险制度的比较如表3所示。

表3 国内外工程质量保险制度对比分析

续表

1.3 原因分析

(1) 法律法规体系不完善。目前,我国关于工程质量责任险的立法,除了《保险法》稍微涉及外,其他法律法规基本没有提及。建设部起草的《建设工程质量保修保险试行办法》(草案)还正在试行中。另外,我国法律对责任主体所承担的责任内容也没有详细的划分。例如,我国《建筑法》第80条规定“在建筑物的合理使用寿命内,因建筑工程质量不合格受到损害的,有权向责任者要求赔偿”[8],《房屋建筑工程质量保修办法》也规定“地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限”[9],但并没有说明合理使用年限内责任者到底是谁以及应付哪些责任。

(2) 信用评价体系不完善,信用等级披露机制缺失,道德风险高。保险公司敢于承包,是因为其全面掌握了投保人的信用状况,在法国和西班牙等国家,保险公司不仅自身掌握大量的客户资料,还委托各种信用调查公司对投保人进行信用评价和排名,使保险公司能够较全面的掌握投保人的信用状况,从而做出准确的承保风险判断。而我国的质量责任保险公司却缺乏客户的信用资料,再加上信用等级披露机制缺失以及高度的道德风险是我国工程质量责任险推行的一大阻碍。

(3) 复合型人才稀缺,人员素质差,缺乏专业的培训和考试。目前的一些专业的保险公司,其保险从业人员对责任险方面的知识掌握有限,实践经验不足,并且从业门槛低,具备工程、经济、法律和合同等方面的综合知识的人才稀缺。

2 构建我国质量责任保险运行机制

通过对国外工程质量责任保险机制的比较分析,可以发现一个高效科学的质量责任保险机制一般应达到以下几个标准[10,11]:政策上的可行性;优秀的风险管控水平;完善的信用评价体系;稳定的赔付能力;高效的理赔系统。在总结国外先进经验的基础上,结合我国建筑行业实际情况,尝试构建我国的工程质量责任保险运行机制的基本框架,并从法律基础、权利义务关系、风险控制和分担以及赔付系统四个方面进行建立。

2.1 法律基础

质量责任保险的全面推行需要完善的法律法规作引导,没有强制性的法律体系,质量责任险就像是无根之木、无源之水。我国目前只有建设部起草的《建设工程质量保修保险试行办法》(草案),以“办法”的形式将工程质量保险纳入我国法律体系,该办法正在试行中,还没有正式发布。另外《建筑法》和《保险法》也没有涉及工程质量保险。要大力推广工程质量保险,首先面临的就是立法障碍的问题。我国的工程质量责任保险的法律体系应涵盖四个层次的内容,如图1所示。

图1 我国工程质量保险法律体系框架

第一层为国家法律,建议将工程质量责任保险写进《刑法》、《侵权责任法》、《合同法》、《建筑法》以及《保险法》,对其进行明确的定义,并根据建筑用途和投资来源界定强制保险和非强制保险的工程范围,将市场准入原则以法律形式体现出来;第二层是行政法规,在两部法律之下,可再编制针对工程质量责任险的管理条例,规定投保人、风险范围、保险期限、未投强制险的处罚方式等;第三层为部门规章和地方性法规,规定保险险种、保险条款、保险责任范围、保险费率确定方法、保险中介管理办法、理赔程序、理赔限额、代位追偿、争议处理办法等;在这三层体系外,还可以辅以若干行业标准规范,如工程质量责任险合同规范、质量检查机构行为规范、投保人与保险人行为规范等。

2.2 责权关系

质量责任保险是对因工程潜在质量缺陷造成的建筑物损坏而进行的担保,而潜在缺陷比普通缺陷的概念要宽泛,通常不易鉴定,这就要求对建筑施工工程进行严密的质量监控,防止开发商及各参建主体不履行自身义务而降低工程质量,使得内在缺陷引发质量问题或事故的可能性增加。为能够有效对责任主体的行为进行管控,需明确各主体的责权关系,见图2。

图2 工程质量责任保险各方关系

国家多部法律法规及部门规章对各参建主体的具体责任分工已有明确界定,不再赘述。这里主要对保险公司的责任进行明确。

(1) 承保。当参建主体向保险公司发出投保要求时,保险公司应委托专业机构对各参建主体进行风险评估和信用评价,或通过客户资料库对其进行筛选;保险公司还应积极开发多样保险产品,并向投保人宣传推广自己的产品;保险合同成立后,保险公司应及时向投保人签发投保单。

(2) 控制。保险意向签订后,保险公司应委托监理、施工图审查以及质量检测机构或专业的风险管理机构对建设工程全过程进行质量监控。

(3) 赔偿。在保险期间内发生质量问题或事故,需质量检查机构对其进行核定,核定期限不得超过30天;经核定在保险责任范围内后,应被保险人索赔要求,保险公司要及时赔偿; 如有其他责任单位,保险公司在赔偿后可代位追偿。

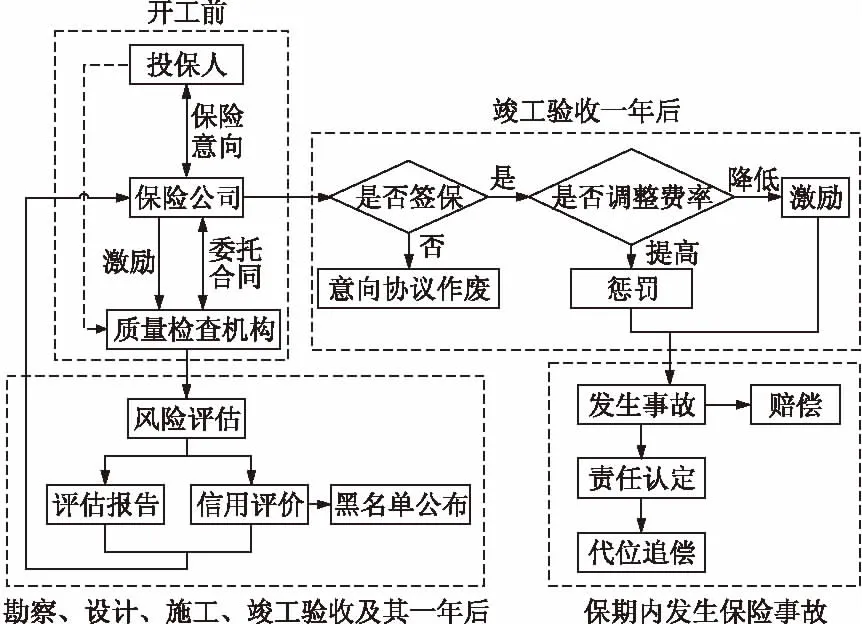

2.3 风险控制和分担体系

对于保险公司来说,稳定的保费收入和较低的赔付率是其保持营业活力,能够长久支付赔偿款、委托费和自身管理费用的保证,这也是工程质量责任险机制能否成功运行的关键。而赔付率的高低很大程度上取决于对工程的风险控制能力,保费的高低也与工程的风险级别挂钩[12]。因此,建立风险控制和分担体系,对建造过程中存在的质量风险进行预测和控制是十分必要的。其体系框架如图3所示。

图3 工程质量责任险风险管控体系框架

开工前,保险公司与投保人签订投保意向协议[13],该协议并不是最终的保险合同。为降低风险,保险公司需要一个服务性的专业机构,即质量检查机构,来加强对质量风险的识别、控制和分担。这里的质量检查机构整合了施工图审查机构、质量检测机构和监理单位的业务,并接受保险公司委托,负责工程质量责任险的风险管控。

在整个风险管控过程中,质量检查机构分三个阶段对工程进行评估:(1)勘察、设计和施工阶段,质量检查机构对投保工程的地质勘察资料、设计文件等进行审查复核,对施工过程分阶段进行检查;(2)竣工验收时,质量检查机构对工程项目进行风险评估,编制竣工验收复核检查报告,建筑工程如果不符合保险要求,承包商必须进行整改;(3)竣工验收一年后,质量检查机构再次对该建筑工程项目进行质量评定和风险评估,检查第二阶段的问题是否得到解决以及是否有新问题产生,并编制最终风险评估报告,根据三个阶段投保人行为的规范程度和错误改正情况对其进行综合评价,确定信用等级。

质量检查机构完成最后一次评估后,保险公司根据最终风险评估报告决定是否承保,以及是否需要对初始保费进行调整。根据投保人信用等级,将差等级的投保人列入黑名单,并通过信息系统公布,供其他保险公司参考;对于承保的工程,应实行浮动费率,以降低发生道德风险的概率[14]。

在该体系下,质量检查机构权力过大,若不加约束,势必会发生与投保人串通的情况,危害保险人利益,影响工程质量。因此建议政府和相关机构尽快制定质量检查机构的管理办法,加大其违法成本,保险公司也可以通过激励手段鼓励质量检查机构报告投保人的不当行为。

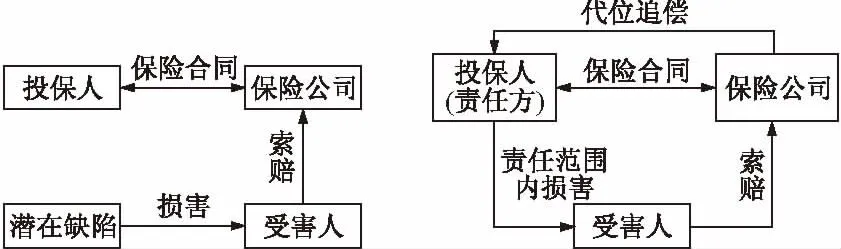

2.4 赔付系统

为确保在发生保险事故后,受害人能够尽快获得赔偿,一个高效顺畅的赔付系统是不可或缺的。该系统应包含以下几个方面。

(1) 保险理赔程序。保险理赔程序如图4所示。理赔流程确定后,还存在一个问题,即何时启动该理赔流程,或满足何种条件时才可按该程序进行理赔,这涉及到赔付启动时间的设定。所谓赔付启动时间指的是当发生合同中约定的质量问题后,保险公司进行赔偿或支付保险金的开始时间。当损害发生后,如果损失原因属于保险责任范围,保险人应当立即赔偿,然后给予投保人一定的时间进行举证,如果在给定时间内,投保人能够证明自己可以免责的,保险公司无代位追偿权;如果投保人不能提供有效证据证明自己没有过错的,保险公司可行使代位追偿权(图5)。投保人若确定是承包商的责任,可和承包商共同举证,若承包商无法证明自己免责,保险公司依旧可以向投保人行使代位追偿,之后投保人可依合同追究承包商使自己蒙受损失的责任。

图4 保险理赔程序

图5 赔偿关系

(2) 质量责任鉴定。保险理赔需要质量责任鉴定小组的配合,尤其是保险公司评估人员要以鉴定小组的结果为依据来确定追偿对象和数额,责任鉴定小组关系到质量责任归属和保险公司的理赔能力。因此,建议责任鉴定小组应由结构工程师、建筑师等专业人员组成,也可由具备鉴定机制的大型工程咨询公司担当,鉴定工作应该在保险事故发生后一定时间内完成,并且将结果与质量风险管理单位进行比对,以加强其准确性和公平性。另外,鉴定小组应由政府组织成立并承担相应费用,避免保险公司付费而有失客观和公正。

(3) 代位追偿机制。代位追偿机制是指在保险期间内发生保险事故后,保险公司应先赔偿被保险人的损失,在鉴定结论的基础上,由政府有关部门协助对工程的全过程如发包、设计、施工、监理、竣工验收与备案等环节进行调查。如果建筑物的损坏或倒塌并非完全是内在质量缺陷的问题,而是人为原因,例如建设单位违规发包、设计单位设计错误、施工单位偷工减料、监理单位监理工作不到位、政府建设主管部门对竣工备案的违规操作,以及建筑所有人或使用人使用管理不当等,保险人可以代替被保险人向责任方追偿。

(4) 事后总结评价。每次保险事故发生后,都要组织专家、保险公司以及建设行政主管部门的人员进行事后评价和总结,从而对保险责任范围、保险费率以及风险控制等方面作出调整和改进。

3 结 语

本文通过对国内外工程质量责任险运行现状进行分析,结合我国国情,初步构建了适合我国现实状况的工程质量责任险运行机制的框架,该框架致力于用市场和经济手段解决建筑质量纠纷,符合我国发展市场经济的需求,为推行工程质量责任险提供帮助。但是,本文并没有对保险费率确定方法以及保险公司、投保人和质量检查机构三方博弈情况进行详细分析,这有待笔者的进一步研究。

[1] 建设部,财政部.建设工程质量保证金管理暂行办法[S]. 北京:建设部,2005.

[2] 陈兴海.我国工程质量保证保险风险分担机制研究[D]. 武汉:华中科技大学,2009.

[3] 高 翔.我国建筑工程质量保险研究[D]. 上海:同济大学,2006.

[4] 隋海波.建设工程质量缺陷的损害赔偿责任主体及责任范围[J]. 建筑经济,2001,(6):36-39.

[5] Atkinson A R. The pathology of building defects:a human error approach[J]. Engineering Construction and Architectural Management, 2002, 9(1): 53-61.

[6] Minato T. Representing causal mechanism of defective designs: a system approach considering human errors[J]. Construction Management and Economics, 2003, 21(3): 297-305.

[7] Knocke Jens. Post-construction Liability and Insurance[D]. London, UK: E&FN SPon Press,1993.

[8] 邦京炜.中国建设工程质量保险发展相关问题研究[J]. 保险研究,2008,(2):41-43.

[9] 张仕廉,马 亭,王 锋.构建我国住宅质量保证保险体系[J]. 土木工程学报,2007,40(1):85-89.

[10]郭振华.工程质量保险制度建设与具体实施[M]. 北京:经济管理出版社,2010.

[11]郭振华.工程质量保险上海试点模式的质量控制激励效应分析[J]. 建筑经济,2007,(9):5-9.

[12]栗 敏.我国工程保险和担保制度研究[D]. 成都:西南交通大学,2003.

[13]李德龙.工程潜在缺陷保险分析[D]. 成都:西南财经大学,2008.

[14]李 静.住宅工程质量责任保险法律制度研究[D]. 北京:中国政法大学,2010.