翻译过程认知研究的整合动态翻译观

储常胜,高璐夷

(淮北师范大学 外国语学院,安徽 淮北 235000)

传统的翻译理论一直关注具体文本内的语言文字转换,诸如直译、意译、风格、文体等问题。“文化转向”把翻译理论家的视野拓展到文本以外的制约翻译行为的诸多因素。然而,“不管是传统的翻译理论还是‘文化转向’后的翻译理论,它们关注的问题对象大多还是与笔译活动有关”[1]。中国的翻译研究经过最近30年的快速发展,翻译学作为一门独立学科的地位慢慢得以建立,并逐步成为当今人文社会科学的一门“显学”[2]。翻译研究中涉及的语言多样,翻译中遵循的标准各异,翻译的结果更是不同。但是作为独立学科的翻译学,其理论模式中必定有其共性。有了这种共性,才能使翻译学从边缘走向中心,从跨学科中吸取营养,形成自己的理论体系。上世纪80年代,西方翻译界将翻译学与认知科学相结合,逐渐从认知角度关注译者的动态心理过程,力求揭示人类翻译活动的同质心理过程,从而为翻译学理论的共性提供科学解释。

一、翻译与认知

纵观翻译理论的发展,“翻译研究经历了语文研究、语言学研究、文化研究、哲学研究和认知研究五个范式”[3]13。早期的翻译语文研究以文学翻译为重要对象,注重词汇与语义的关系,以译文是否忠实于原文为价值取向。翻译语言学研究代表人物是E.Nida和J.C.Catford,他们从语言学的角度,以形式分析的方法对原文文本与译文文本进行各个层面的分析和解释。上世纪80年代末,翻译出现文化转向,Bassnet和Lefevere指出翻译的重心要转向翻译活动涉及的诸多社会和文化因素,翻译学因此逐渐注重翻译的文化研究。翻译的哲学研究由来已久,诠释学、解构主义等哲学思想一直成为探索翻译理论的有效工具。特别是近些年,认知科学与认知语言学发展迅猛并辐射到翻译研究之中,让翻译研究有了新的理论框架。“翻译的认知研究基于认知科学,旨在探索翻译过程中的译者头脑中的‘黑匣子’,这个领域的研究方兴未艾”[3]。由此可见,翻译研究吸纳了语言学、交际学、文化学、历史学、哲学、社会符号学、认知科学等学科的理论体系,在不断丰富自身过程中建构了多种翻译理论。

认知语言学开辟了认知角度研究语言的理论框架,王寅等学者将认知语言学的核心原则归纳为“现实-认知-语言”,即语言是人们基于与现实世界的互动体验和认知加工的基础上形成的。他将认知语言学定义为坚持体验哲学观,以身体体验和认知为出发点,以概念结构和意义研究为中心,着力寻求语言事实背后的认知方式,并通过认知方式和知识结构等对语言做出统一解释的、新兴的、跨领域的学科[4]11。翻译活动无疑是一种认知能力的体现,因为翻译过程充分体现了译者的认知运作。翻译已经不能简单地看作是一种语言文化到另一种语言文化的转换,因为主体的活动往往受到大脑思维活动或心理活动的控制,所以,翻译是一个相当复杂、涉及面广、多层面的心理活动。以前翻译理论研究从不同角度对翻译的规律、原则进行了探讨,但是更多的是思索翻译的标准和原则,不注重对翻译过程的思考。“翻译原则通常把形象与概念,即文本与语义对等列为首位”[5]。正如杨平所言“我国的译学理论建构还处于初创阶段,大多数研究还停留在语言、文学及文化方面单一、静态的零散的对比研究;从哲学、美学、社会、文化意识形态等角度,在更高的层次深入研究翻译功能、借用心理认知科学深入研究翻译过程的成果更少,有待系统和完善,各学科间的交叉研究和整合更有待探讨和开发”[6]。然而在国外,“自20世纪80年代以来,翻译学在方法上逐渐重视实证研究,而对译者隐而不见的认知心理过程进行描述与解释,近年已俨然成为热点”[7]。

二、翻译过程的认知探索

认知科学为翻译研究提供新的理论框架,为解释译者大脑黑匣子的运作过程提供有价值的研究方法和理论视角,帮助人们更全面地理解翻译这一独特而扑朔迷离的跨语言认知心理活动[7]。Shreve&Angelone指出认知角度的翻译研究已经颇有成果,而且毫无疑问这种研究范式可以拓展更多翻译研究范围,不仅在口笔译上,而且包括未知的领域,如视听翻译。Halverson也指出要明确地沿着认知理论向前发展翻译学。目前,我国翻译过程研究还处于起步阶段。而西方,随着认知语言学的发展,翻译界通过借鉴认知语言学的理论成果,对翻译活动的认知运作做了理论上和方法论上的富有成效的探索。

(一)认知翻译过程的理论探索

传统的翻译过程研究多为理论研究和经验总结,属于静态研究。翻译过程的认知研究就是从认知心理学和认知语言学角度解构翻译中译者的认知运作,这种研究是基于人类体验的相似性。“我们享有基本相同的现实世界,因此才有了大致相通的思维;正是这种体验性认知才形成了不同语言之间具有互译性的认知基础”[8]。翻译过程是译者在特定的语境中通过复杂的认知运作解读原文本和文化,构建读者认知世界能够表征的文本。翻译过程的理论探索目的就是揭示翻译过程中译者的认知相似性,以期对整个翻译过程的认知运作做出系统的、完整的解释。

国外学者对翻译过程进行了多种研究,尝试从不同层面揭开译者大脑中黑匣子。如英国学者R.Bell(1991)将翻译看作人类的交际行为,借助心理语言学和认知科学,构建一套翻译过程模式,并指出翻译过程分为“分析”和“综合”两个阶段,每个阶段又包括“句法、语义和语用”三个层面。E.Gutt(1991)也尝试给翻译过程的研究提供完整的理论基础。他将关联、认知引入翻译过程研究,并指出翻译是一种言语交际行为,是与大脑机制密切联系的推理过程。翻译不仅涉及语码转换,更重要的是根据动态的语境进行动态的推理,而推理所依据的就是关联性。S.Halveson(2003)论证了翻译普遍性的认知基础,通过认知语法来解释语义信息的认知组织的不平衡性,为翻译普遍性寻求外部解释,从而试图为翻译过程研究找到统一的理论基点。

(二)认知翻译过程的方法论探索

出声思维法(Think Aloud Protocol)是一种应用于心理学与其它社会科学研究中可用性测试的数据收集方法,用来测试受试者在完成任务过程时的思维活动。德国学者Sandrock首先将这种方法引入翻译过程研究。在上世纪80年代末Krings等人曾尝试过TAP的翻译过程研究[7]。90年代TAP被大量使用,对此方法运用的讨论更深入,Seguinot(1996)和 Jaaskelainen(1996)就是其中的代表。新世纪这种方法依旧被西方翻译界用来探索翻译的过程研究。Kiraly(2000)指出运用出声思维法分析翻译新手或者专家的翻译活动时,译者在翻译过程中的所思所想能够成为其翻译认知策略的依据,因为这种认知似乎按照固定的路径进行。Alyes(2003)也提到翻译过程研究中大部分使用TAP法。Bartrina(2005)认为学生更倾向于使用出声思维法和描述性自我评价。

上世纪90年代是翻译学与认知科学相结合,解密译者大脑中黑匣子的研究不断发展的时期,除了继续探讨出声思维法外,其它的方法如内省法、回溯法等也得到发展和运用。1995年召开的“口笔译认知过程”的国际研讨会,及其两年后的同名论文集的发表标志着“翻译与认知”的跨学科正式开始,既推动了翻译理论建设,也为认知科学开拓了新领地[9]。13年之后,G.M.Shreve and E.Angelone主编的《认知与翻译》,作为“口笔译认知过程”的系列篇,则是对过去认知与翻译研究的总结以及对翻译过程研究现状的评估。相关的论文重点讨论了翻译过程研究方面的富有成效的新研究方法,如眼力追踪(Eye Tracking)、荧屏录制(Screen recording)、口头叙述(Verbal data)、键位记录 (keystroke Logging)等都已成为出声思维Think Aloud Protocol的补充。Diamond和Shreve根据口笔译与神经和心理的关联,提出更多的研究翻译过程的方法,如fMRI,fMRI-Adaptation,PET,EEG,fNIRCWS, HR 等。《认知与翻译》论文集从心理语言学、认知心理学、神经科学等学科来探究对翻译过程的理解和解释。认为方法论的创新以及翻译与认知科学的结合能够对翻译活动的复杂认知过程进行强大的研究规划和理论框架的构建。

三、整合动态翻译观的构建

西方译界利用认知科学方面的成就,将认知科学引入到翻译理论的研究。有些学者甚至提出了“认知翻译学”等概念。然而,西方学者对翻译过程的认知研究基本还是从宏观上运用认知科学的方法来考察翻译活动。我国学者王寅(2010,2012),颜林海(2011)也尝试从认知语言学和认知心理学探索翻译研究,肯定了认知语言学和认知心理学的理论对翻译研究的理论指导意义。但是,认知语言学是一个复杂的体系,在宏观上讨论这一理论对翻译研究的可能性和可行性的同时,更需将认知语言学的相关理论与翻译理论相结合,形成具体的指导翻译研究的理论体系。整合动态翻译观的构建正是为了实现这一目标。

整合动态翻译观是基于认知语言学,以Foconnier和Turner的概念整合理论为理论理据,考察翻译过程中的主体的认知运作。概念整合理论在翻译领域的应用已经十分常见,我们认为在系统的分析和探索这一理论体系与翻译研究的整合的情况下完全可以逐步构建一套科学的、综合的研究翻译过程的方法和原则,即整合动态翻译观。

(一)整合动态翻译观的理论基础

概念整合理论作为认知语言学的发展,是由Foconnier和Turnner提出的探索意义构建的理论框架。它以心智空间为心理学基础,而心智空间受到一定的语境、文化等因素的规约,并相互选择性的映射连接,形成新的心智空间。这些在线运作的心智空间在复杂的相互作用和整合后形成一个动态的概念网络。每个动态概念网络都有两个输入空间(Input Space),一个类属空间(Generic Space)以及一个合成空间(Blending Space)。新的概念的形成是动态整合的结果,即通过“组合”“完善”“扩展”三个相互关联的心智过程形成新创结构,新的意义构建也就完成了。如Lakoff所言:Foconnier的心智空间可为先前在语言与认知研究中所遇到的许多难题提供合理答案,是研究自然语言意义的一种行之有效的方法,语言离开了这一认知方式就无法表征,也无法理解[10]542。翻译的过程研究既包括译者对原文文本意义的认知与理解也包括译者目的语的表达和意义构建过程。无论是意义的认知还是意义的传递都离不开译者心智空间的复杂运作,也是心智空间通过“组合”、“完善”、“扩展”三个基本步骤动态形成新概念的结果。因此,从认知角度分析意义成因的整合机制是研究翻译动态过程的基础。正如Turnner所指出的“意义来自跨越一个以上心智空间的连接。语义并不是概念容器中的存在物,而是有生命的、活跃的、具有动态性和分布性。意义不是限定在概念容器中的心理物品,而是投射,连结将多个空间进行融合的复杂运算”[11]57。我们把这种受到一定的语言、语境与文化的规约,动态的、整合的考察翻译过程中原文意义构建,以及从原文到译文的意义传递称之为整合动态翻译观。

(二)整合动态翻译观的运作机制

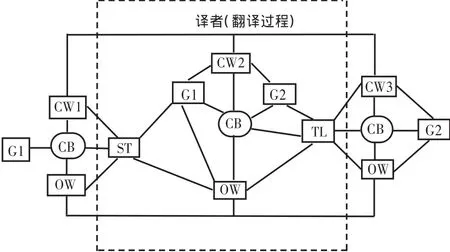

整合动态翻译观对翻译过程研究的运作机制

说明:G=语法 OW=客观世界 CW=认知世界CB=概念整合 SL=原语言 TL=目的语虚线=开放,非封闭的系统 连线=动态互动

翻译活动体现了作者、译者和读者等角色之间动态、互动的主体间性,所以翻译过程研究可以延伸到作者和读者的心理活动。但是译者无疑在翻译过程中起着主导作用,成为翻译过程认知研究的核心内容。在翻译过程中,译者扮演了两种角色:读者(对原语言)和译者(对原语言和目的语的双重操作)。整合动态翻译观对翻译过程的认知研究就是对译者在此过程中的繁杂认知运作的考察。认知语言学认为,认知与思维(CW1)是现实世界(OW)与语言(SL)的中介。语言是在对现实的体验和认知的基础上产生,并能够解释语言背后的认知机制。而概念整合是联系现实世界,认知世界以及语言的纽带。所以原文文本的形成就是作者在对现实世界的体验和感知的基础上,激活作者的认知世界,在一定语言语法(G1)的规约下,经过概念整合这一复杂的认知运作,形成原文文本。翻译过程的认知研究就是探索译者在对原文文本的理解和目的文本的形成过程中的认知心理。译者对原文文本的阅读与理解,以及目的文本构建也是基于现实世界的体验,而两种语言的语法知识(G1,G2)是翻译过程的认知运作进行的语言基础,并帮助激活译者认知世界的相关图式。通过概念整合,译者在自己的认知世界(CW2)里构成动态的复杂空间网络,并通过“组合”“完善”“扩展”等步骤完成意义构建,形成目的语文本(TL)。译者通过阅读理解原文文本,实现文本与客观世界的互动,并体验作者的认知世界(CW1)。原文本的语言符号会激活译者的心智空间网络,通过一系列的复杂的概念整合,完成译者认知世界的构建(CW2)。译者的认知世界与作者的认知世界(CW1)相似或者无限接近时的情况下,译者通过自我认知世界和现实世界的动态互动,通过概念整合的复杂认知运作,在语法的规约下,最终完成对原文文本的意义传递与新意义构建,形成译文(目的语文本)。译者的认知运作在翻译过程体现为动态的连续体,客观世界、原语言、目的语与认知世界的互动,通过概念整合形成翻译过程研究体系。

(三)整合动态翻译观对翻译研究的指导意义

整合动态翻译观基于福柯尼耶的复合空间模式。它揭示了意义构建过程的动态性,阐述了语言意义动态生成的空间机制,对动态的、随即的、模糊的思维认知活动具有阐释力[12]165。而纵观我国传统翻译观一向重视原文文本,译作只是原作附属品,是缺乏创造的产品。翻译理论的研究侧重于“怎么译”展开,认识上存在很强的实用主义态度,片面强调理论对实践的指导作用,甚至将翻译理论研究讥之为“空头理论”[13]。过于强调翻译实践,使得国内翻译理论研究的对象局限于翻译活动本身,在一定的语言文化体系内部,有明显的狭窄性和封闭性,很难形成一套传统的阐释和分析翻译的理论体系。译界有种现象就是将翻译的标准和原则,或者具体的翻译策略和方法置于翻译理论研究的核心,以至于学者对翻译的具体过程关注不足。“近代从事翻译理论研究的学者多讨论翻译的结果,以及对结果提出的各种各样的标准和原则;近些年来,有关翻译的性质,既翻译是科学还是艺术的争论更是方兴未艾,而对翻译内部规律的探索较多地注重于具体技巧的研究,对翻译过程的研究尚嫌不足”[14]。概念整合动态翻译观注重考察翻译的过程,是以体验观为哲学依据、以认知为心理学基础、以动态整合为研究方式的新的探索翻译过程中的翻译观。这种整合动态的认知方法可以延伸到对原文的意义构建,译文的意义构建以及从原文到译文的意义传递的心智运作研究。 整合动态翻译观能为目前的翻译过程研究提供合理的理论框架,为揭示译者大脑的黑匣子,解密译者心理认知运作提供强大的解释力。

结 语

国外学者对翻译过程的认知研究随着认知科学和认知语言学的发展逐步起步,并获得了理论上和方法论上的研究成果。这些研究对国内的翻译过程研究有很好的启示作用。整合动态翻译观动态地、整合地、互动地考察翻译过程,建立统一解释翻译过程的认知模式,为认知科学,概念整合理论和翻译学的理论融合和新理论框架的构建打下重要的理论基础,对翻译研究具有重要意义。

[1]谢天振.“梦圆”之后的忧思[J].中国翻译,2012(4)∶10-11.

[2]王宁.超越“文化转向”:翻译研究的国际化[J].中国翻译, 2012(4)∶12-13.

[3]王克非.语料库翻译学探索[M].上海∶上海交通大学出版社,2012.

[4]王寅.认知语言学[M].上海∶上海外语教育出版社,2007.

[5]王斌.概念整合与翻译[J].中国翻译,2001(3)∶17-20.

[6]杨平.对当前中国翻译研究的思考 [J].中国翻译.2003(1)∶3-5.

[7]邓志辉.认知科学视域下西方翻译过程实证研究发展述评[J].外国语,2012(4)∶88-94.

[8]王寅.认知语言学的翻译观 [J].中国翻译,2005(5)∶17-19.

[9]王寅.认知翻译研究[J].中国翻译,2012(4)∶17-23.

[10]Lakoff, G.Women,Fire and Dangerous Things[M].Chicago,IL∶University of Chicago Press,1987.

[11]Turner,M.The Literal Mind[M].Oxford∶Oxford University Press,1996.

[12]王正元.概念整合理论及其应用研究[M].北京∶高等教育出版社,2009.

[13]谢天振.国内翻译界在翻译研究和理论认识上的误区[J].中国翻译,2001(4)∶2-5.

[14]詹朋朋.英汉翻译的思维切换模式[J].天津外国语学院学报,2000(3)∶23-26.