邓小平在中共十三大前后

2012-12-29 00:00:00杨飞董杰

党史纵览 2012年10期

1987年10月25日至11月1日,遵循中共十二大通过的《中国共产党章程》之规定,中国共产党第十三次全国代表大会在北京隆重举行。此次大会实现了马克思主义中国化的新飞跃,提出了中国共产党自身建设的新路子,从而作为改革、开放、民主、团结的大会被永载史册。作为中国共产党第二代领导核心,著名无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家的邓小平,更是殚精竭虑,为十三大的筹备和顺利召开做出了不可磨灭的贡献。

提出十三大的主题

党的十一届三中全会后,在坚持四项基本原则、坚持改革开放的总方针指引下,中国政府以经济建设为中心,坚决而有步骤地进行全面改革和对外开放,在经济、政治、思想、文化、国防、外交等各个领域都取得了显著的成就,其中尤以经济建设方面最为突出。据统计,1986年同1978年相比,我国国民生产总值、工农业总产值、国家财政收入和城乡居民平均收入水平都大体翻了一番。为继续发展这种良好的局面和深化改革,中共中央遂决定召开党的十三大。

其实,十二届六中全会后,由邓小平领导下的十三大筹备工作大幕就已徐徐拉开。以大会中心任务——政治改革为例,在邓小平反复表明其政治体制改革主张,党内外对政治体制改革的呼声也日益高涨的情况下,从1986年初开始,中央办公厅调研室即已着手收集政治体制改革方面的资料和研究这方面的问题,还专门成立了由赵紫阳、田纪云、胡启立、薄一波、彭冲5个人组成的中央政治体制改革研讨小组。当时,研讨小组被赋予的职责是:为政治体制改革探讨思路和设计蓝图,提供中央政治局常委决策,并且要在翌年10月党的第十三次全国代表大会之前把有关政治改革的头绪理清楚。

对于通过十三大来推动中国的政治体制改革之事,邓小平寄予了莫大的期望,在1987年7月4日会见孟加拉国总统艾尔沙德时,他就曾说道:“我们即将召开的党的十三大,主要有两个内容:第一,把政治体制改革提到议事日程上来;第二,使我们领导层更年轻化一些。这两件事都不容易,但是非干不可。领导层的年轻化只是比较年轻化。改革不是一年两年的事情,政治体制改革如能在十年内搞成功就很了不起了。实现领导层的年轻化恐怕也要十年时间。”

8月29日,在会见意大利共产党领导人约蒂和赞盖里时,邓小平再次指出:“我们党的十三大要阐述中国社会主义是处在一个什么阶段,就是处在初级阶段,是初级阶段的社会主义。社会主义本身是共产主义的初级阶段,而我们中国又处在社会主义的初级阶段,就是不发达的阶段。一切都要从这个实际出发,根据这个实际来制订规划。十三大归根到底是改革开放的大会。”

同年9月5日,在会见日本政治家二阶堂进时,邓小平又一次指出:“十三大实际上应该叫做改革、开放的大会,要加快改革步伐,深化改革。政治体制改革的问题几年前就提出来了,但过去把重点放在经济体制改革上。这次才把政治体制改革提到议事日程上来。十三大要作的报告将从理论上阐述改革和开放的重要性、必要性。这是十三大的主题。”

就这样,在邓小平的谆谆关怀下,从11月底到12月底,在中央五人研讨小组下面先后成立了8个专题研讨小组,研讨预备提交十三大报告中的政治改革内容。其中,主要分工如下:党政分开专题组由温家宝、陈俊生、王汉斌负责;党内民主与党的组织专题组由周杰负责;权力下放与机构改革专题组由贺光辉负责;干部和人事制度改革专题组由曹志负责;社会主义民主专题组由胡绳、有林、阎明复负责;社会主义法制专题组由佘孟孝负责;改革理论专题组由廖盖隆负责。

经过四五个月的努力,各个专题小组陆续拿出了研讨报告,从1986年11月到1987年5月底,中央政治体制改革研讨小组前后召开了7次会议,听取总办公室和各个专题组的汇报,并进行讨论。最后,给中央的正式研讨报告,由总办公室从1987年5月开始起草,前后经过了无数次修改,并且数次在各专题组范围内征求意见,才新鲜出炉,定名为《政治体制改革总体设想》。研讨报告出台后,中央政治局于9月19日进行了专门讨论。9月下旬,在根据政治局会议讨论的意见修改后,形成了正式送审稿。9月27日,邓小平在赵紫阳给政治局常委的报告上批示:“完全赞成。”

提名中央层的领导人选,是十三大的另一项重要准备工作。但人事安排是一件政治性很强的工作,在会见日本著名政治家二阶堂进时,主张实行干部年轻化的邓小平就曾指出:“政治体制改革要做的第一件事是使党和国家的领导层逐步年轻化。十三大选出的中央委员会、政治局、政治局常委会的成员都将比较年轻一些。……中国的领导层年轻化问题,现在只能做到比较年轻,真正做到年轻化恐怕需要十年,再经过两次代表大会。在这个问题上,十三大将走一大步,但还是第一步。”有鉴于此,根据邓小平“要组织一个好的政治局,多数是50岁至60岁之间的,40岁的更好”,形成年龄梯次结构的设想,由邓小平主持的人事工作领导小组提出,打破以往等额提名候选人的办法,3个委员会中,除中顾委委员仍然等额提名外,中央委员、中央候补委员和中央纪律检查委员会委员候选人,均按一定的差额比例推荐。

于是,在邓小平提议下,中央委员、中央候补委员和中央纪律检查委员会委员候选人便实行了差额选举。当时,按照规定,“中央委员、中纪委委员候选人的差额不少于预提候选人数的5%,中央候补委员候选人的差额不少于预提候选人数的12%;中央委员候选人落选的,列入中央候补委员候选人的预选名单”。有学者曾说道,这一尊重党员民主权利和选举人意志的提名制度改革,打开了党代会“两委”实行差额预选的大门,“一批德才兼备、年富力强的优秀中青年干部经差额预选进入候选人名单,为实现新老交替奠定了坚实的基础”。

指明十三大报告的方向

起草一份经得起历史检验的报告,是开好党代会的关键。对此,邓小平关于中国社会主义是初级阶段的社会主义的论述,第一次把社会主义初级阶段作为事关全局的基本国情加以把握,并成为制定十三大报告的出发点和根本依据。

有鉴于此,从1986年10月上旬开始,由19人组成的报告起草组即连续召开一系列有党内领导、理论家、各工作部门和各地方领导参加的座谈会。“很快,沿着有中国特色的社会主义道路继续前进成为主导性意见”。12月4日,起草组讨论报告提纲,按胡耀邦的意见将报告分成3大块:第一块,过去9年的成就和对社会主义认识的深化;第二块,从社会主义初级阶段出发,论述建设有中国特色的社会主义;第三块,党的建设。到了1987年1月,中央政治局扩大会议讨论确立了以加快和深化改革开放为大会主题,邓小平指出十三大的基调是改革开放,这就为十三大报告的起草指明了方向。

2月6日,邓小平对赵紫阳等人谈了自己对十三大报告的构想。邓小平说:“要在理论上阐述什么是社会主义,讲清楚我们的改革是不是社会主义。要申明四个坚持的必要、反对资产阶级自由化的必要、改革开放的必要,在理论上讲得更加明白。十三大报告应该是一篇好的著作。”3月21日,在通盘考虑后,赵紫阳给邓小平写了《关于草拟十三大报告大纲的设想》信函,提出“全篇拟以社会主义初级阶段作为立论的根据”。邓小平仔细阅读这封信后,感到总体设想不错,他4天后即亲笔批示:“这个设计好。”

稍后,以邓小平批准的方案为基础,起草组开始动笔。在克服一个个困难后,至5月份,十三大报告的初稿才告完成。稍后,经过两次大的修改,中央书记处于同年7月在北戴河就第三稿进行讨论。根据与会同志提出的修改意见,又形成了报告第四稿,随即发到党内外约5000人的范围内征求意见。9月30日,中央政治局会议讨论了十三大报告稿的修改稿,并原则通过。邓小平在看了报告稿以后也说:“报告看了。没意见。写得好!”

10月20日,中共十二届七中全会在北京举行。这次大会决定,中国共产党第十三次全国代表大会将于1987年10月25日在北京召开。同时,大会还讨论了十三大报告的第六稿,并在对其修改了150多处后,最终形成了提请十三大审议的第七稿。全会讨论并原则同意《政治体制改革总体设想》,并决定将其主要内容写入十三大报告。

对于十三大召开时的情形,曾有如下记载:1987年10月25日上午,从4600多万党员中选举产生的1936名正式代表,61名特邀代表(出席大会开幕式的共1953人),包括全国人大常委会党外副委员长、全国政协党外副主席、各民主党派、全国工商联负责人和无党派爱国民主人士、少数民族和宗教界人士在内的96名列席人员,317位不是代表的十二届中央委员、中顾委委员、中纪委委员和党内部分老同志齐聚北京人民大会堂。上午9时,主持大会的邓小平用洪亮的声音庄严宣告“中国共产党第十三次代表大会开幕”。9时6分,赵紫阳向大会作《沿着有中国特色的社会主义道路前进》的报告。

历时两个半小时的报告十分精彩,激起了代表们一次又一次的热烈掌声。会议中间还发生了这样一段小插曲:在台上凝神听报告的邓小平,忘记了大会不准吸烟的规定,习惯性地抽出了一支熊猫牌香烟点上。很快,台下便传来一张写着“请邓小平同志在主席台上不要吸烟”的字条。纸条递给邓小平后,他微笑着掐灭了香烟。当时这一幕经报道后,引起轰动,大家纷纷为领袖如海的胸襟,以及平等待人的风范所折服。11时36分,报告完毕。在经久不息的掌声中,邓小平宣布休会。

大会期间,在听取大会报告后,根据代表团讨论中提出的意见和建议,相关人员又对报告作了数十处修改并获得一致通过,形成了最终公开发表的第八稿。该报告第一次比较系统地论述了社会主义初级阶段的理论,概括了党的“一个中心、两个基本点”的基本路线,制定了“三步走”的经济发展战略,勾画了建设有中国特色社会主义的基本轮廓,为理解新中国成立以来的成功和失误提供了一把钥匙,也为深化改革开放、建设有中国特色社会主义提供了理论武器。这份令老百姓高兴、理论界振奋的历史性报告,也让邓小平甚为欣慰,用其话说,就是“是集体创作的,集中了几千人的智慧”。

甚至于在1987年11月11日会见朝鲜政务院总理李根模时,邓小平还如是说道:“……你们也看到了,我们十三大报告肯定这9年是搞对了,对过去作了一个很好的总结。我认为这个报告是一个很好的报告,解答了一系列根本性问题,使十一届三中全会以来制定的一系列方针、政策能够持久地延续下去。”此后,他还不止一次地反复强调:“要继续贯彻执行十一届三中全会以来的路线、方针、政策,连语言都不变。十三大政治报告是经过党的代表大会通过的,一个字都不能动。这个我征求了李先念、陈云的意见,他们赞成。”

关注党的领导层年轻化

中央委员会是中国共产党全国代表大会产生的中央权力机构,“是党的形象的集中体现,其组成是否年轻富有活力,是判断党是否有力量的重要标志”。1986年9月28日于北京召开的十二届六中全会上,出席全会的十二届政治局常委中,除胡耀邦、赵紫阳还算年轻外,多数常委都在60岁以上,甚至是七八十岁的老人。有鉴于此,在中央最高领导层年龄老化的背景下,能否通过党代会使党的领导层更年轻化一些,便成为邓小平甚为关注的问题,也成了十三大的一项重要内容。

事实上,还在十三大前夕,为推进党的领导集体实现新老交替,中央内部就曾提出了老同志全部退下来的方案,邓小平、陈云和李先念等老一辈革命家为推进中央领导层新老交替,更是身体力行、率先垂范。十二届六中全会上,面对中央最高领导层老龄化的状况,要尽快从领导岗位上退下来,已经成为邓小平、陈云、李先念“三老”的迫切愿望。“特别是全会结束后不到一个月,开国名将韩先楚、元帅刘伯承、叶剑英相继离世”,在悲痛袭来的同时,邓小平、陈云和李先念更坚定了要在十三大推进新老交替上“前进一步”的决心。

由于核心领导层的新老交替意义重大,中央指定的人事安排5人小组对此很是慎重,王震在此前就曾为此专门咨询过聂荣臻。当时聂荣臻在沉思半晌后,回答王震说:“我认为,现在是过渡期,局面还不稳,小平暂时还不能全退,他可以不参加常委会。他全退了,不当军委主席,一旦有事,怎么号令全军?只有他能镇得住,他在,军队就不会乱。所以,小平还不能全退。”

王震走后,聂荣臻让秘书连夜整理好他的意见,专门命名为“备忘录”,并请王震上交中央。“备忘录”里说:“现在,我们党实际上的领袖就是小平同志。他是众望所归,自然形成的,无论党内外、国内外,一致公认他是我们的领袖。在当前形势下,小平同志不是退的问题,应该是继续进。他的健康情况也允许他再领导大家奋斗几年。由于我们现在没有党的主席职务,那就在政治局常委中仍然保持小平同志的重要的领导地位……当然,我们的事业还需要更多的新生力量,在政治局常委中再增加两三位年轻一点的同志也需要……人们对包括小平同志在内的政治局常委的充分信赖,正是构成我们今天建设事业发达的重要因素。关于军委主席一职,还是由小平同志兼一个时期好。当前大仗是一时难打,但自从宣布军队整编、裁军百万以后,基层思想很不稳定。如此时小平同志再退出,确实对稳定军心不利。”

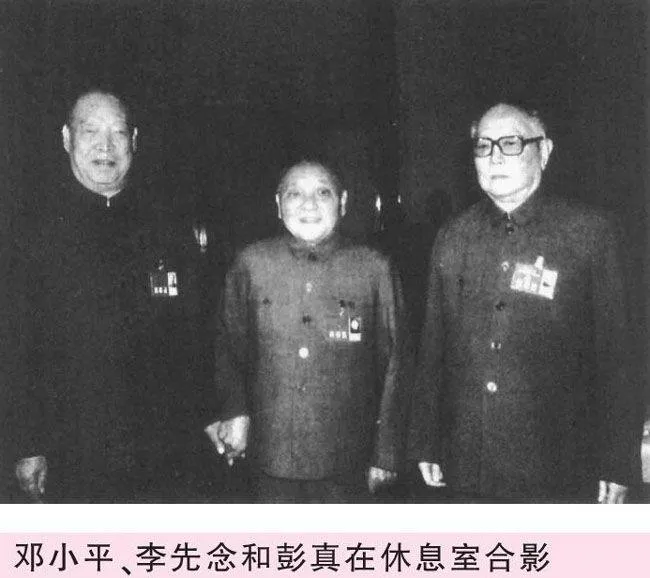

当时中央领导正集中到北戴河研究十三大有关问题,王震遂带着聂荣臻的“备忘录”到北戴河正式向中央进行了汇报。中央对此进行了研究。不久,王震向聂荣臻传来话说:聂老帅的意见给中央报了,小平说:“这个聂老总,考虑得真周到!”聂荣臻的这个意见起到了很大的作用,中央对此正式作出决定,党的“十三大”上要“四老全退,三老半退”,“四老”是指叶剑英、徐向前、聂荣臻、邓颖超,“三老”则是指邓小平、陈云、李先念。

没过几天,即10月16日,在会见联邦德国巴伐利亚州州长施特劳斯时,谈到将要召开的十三大,邓小平还说:“十三大后会加快改革。不仅经济体制要改革,政治体制也要改革。各级领导机构要年轻化,也是政治体制的重要改革。这一时期,我提出全退,但都不赞成,所以半退,保留军委主席。根据国家的需要,根据党的需要,我还是可以起现在起的作用。这样的安排有一个最大的好处,就是一旦马克思召见,不会引起什么波动。在有生之年做好后事安排,非常有利。这次人事变动更加体现了政治的稳定和政策的连续性。比较年轻的人进入政治局常委会,不是5年的安排,而是10年的安排。中国需要稳定,没有稳定的政治局面就不可能搞建设。”

11月1日上午9时,十三大进入最后一天,与会代表以无记名方式填写选票,投票选举3个中央委员会。最后,通过选举,由175名委员和110名候补委员组成的中央委员会,以及由200名委员组成的中央顾问委员会和由69名委员会组成的中央纪律检查委员会宣告诞生。选举结束后,大会还以举手表决方式,通过了关于十二届中央委员会报告的决议、关于党章部分条文修正案的决议、关于中央顾问委员会工作报告的决议、关于中央纪律检查委员会工作报告的决议。中午12时,伴随着雄壮的《国际歌》声,中国共产党第十三次全国代表大会胜利闭幕。

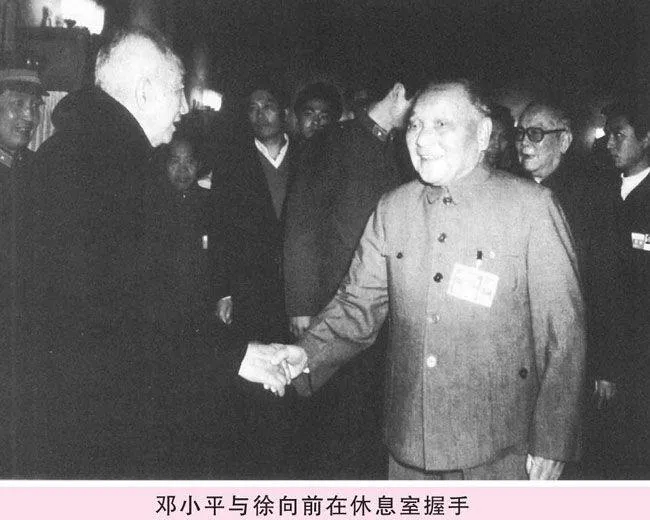

11月2日下午,十三届一中全会召开。这次会议选举产生了中央政治局及其常务委员会;选举赵紫阳为中央委员会总书记;决定邓小平为中央军事委员会主席;批准陈云为中央顾问委员会主任,乔石为中央纪律检查委员会书记。有学者曾说,新当选的中央政治局常委会委员的平均年龄,由十二届一中全会时的73.8岁下降到63.6岁,显示了中国共产党主要干部年轻化的有序推行。这其中有着邓小平的巨大功劳。第二天,担任中央军事委员会主席的邓小平亲切会见了出席中国共产党第十三次全国代表大会的军队代表。

十三大第一次系统地阐明了社会主义初级阶段理论,明确提出了党在这个阶段的基本路线,并根据这个理论和路线制定了全面改革的基本方针和行动纲领,它以改革、开放、民主、团结的大会,被载入中国共产党、中华民族发展史和国际共产主义运动史的史册,而邓小平在中共十三大召开前前后后所做出的工作,更应为人民所永远铭记、缅怀。(责任编辑:吴