聚焦酝酿八大毛泽东

2012-12-29 00:00:00孟红

党史纵览 2012年10期

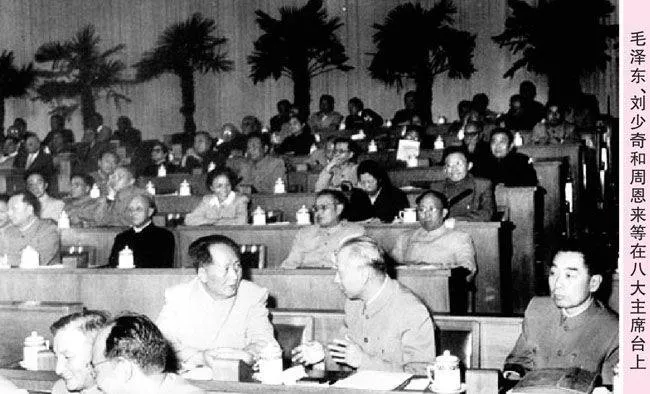

八大是中国共产党执掌全国政权以后召开的第一次全国代表大会,在中共历史上占有举足轻重的地位。1956年9月15日,具有历史意义的中共八大隆重召开。为启动这辉煌而又艰难的一幕,毛泽东在刘少奇、周恩来、邓小平等人的全力支持下,深谋远虑,作出了一系列重要决策。

筹备工作的分工安排及宏观指导

1955年3月,中国共产党全国代表会议闭幕以后,准备召开八大的工作逐步成为中共中央的一项主要议程。3月31日,毛泽东在中国共产党全国代表会议作结论讲话时宣布:中央决定,1956年下半年召开八大。

为了八大的召开,经毛泽东提议,中共中央进行分工,政治报告的起草由刘少奇负责,关于第二个五年计划的报告的起草由周恩来负责,修改党章的报告由邓小平负责。

1956年8月22日,毛泽东在中南海勤政殿主持召开七届七中全会第一次会议。他在会上说:“这次全会的任务就是为八大做准备,大概有三大工程:文件、选举、发言。”干净利索的几个字,将会议的目的、内容清楚地交代出来。紧接着,毛泽东指出:“第一,文件问题。有五个文件要审查:一个是政治报告,一个是党章草案,一个是修改党章的报告,一个是第二个五年计划的建议,一个是关于‘二五’计划建议的报告。现在就靠大家了,还有20天的工夫,还来得及,请同志们发表议论、提出修改意见。”“第二,关于八大新的中央委员会的选举问题。如果全体代表能够在8月30号以前到齐,最好30号开一次会,争取在1号、2号、3号、4号这4天内提出一个名单。用这样的办法:先由各代表团提出一个名单(中央不提名单,由个人自己提,想提什么人就提什么人),然后中央集中起来,由政治局同各代表团团长、副团长提出一个预选名单;再发下去,在各代表团进行讨论预选;再由政治局集中起来,制订一个向大会提出的正式的候选人名单。”“第三,发言问题。中央委员中有许多同志是要发言的,还有其他代表要发言,1026位代表,准备有80人左右发言(邓小平插话:如果可能的话也可以到100个),看时间长短。总之,原则是不要太长,内容要精彩一点。会议时间,现在的安排是13天,包括中间的休息,实际开会12天,如果能够节省时间,最好实际开会11天。时间不要太长,不要照延安时的七大那个办法。七大开得太长(邓小平说:也有一个好处,把日本开倒了)。当然也有好处。延安整风,把大家的思想搞一致,团结起来对付敌人,所以得到了胜利。”

接下来,毛泽东在回顾总结七大的基础上进一步明确强调了八大的基本方针,他说:“七次大会后,我们得到革命的胜利,并且开始了建设。这一次大会我们要得到建设的胜利,建设一个伟大社会主义国家的胜利。我们的基本方针,就是把马克思主义同中国的实际情况相结合,团结党内、国内、国际一切可以团结和应该团结的力量,为建设一个伟大的社会主义国家而奋斗。一切同这个方向不相同的,我们就要批驳,就要反对。凡是不利于团结一切力量,不利于建设社会主义的思想、方针,我们就要批评。这是我们这次大会、也是我们党历来的旗帜。”

当邓小平对提交七届七中全会的几个文件作解释说明时,毛泽东插话说:“这一次中央委员会人数,政治局也想过,是不是可以要200、300?后来考虑,扩大到那么大的范围,不好安排。所谓‘三八式’的干部,牵连很多。选你没有选我,选我没有选他,问题很大。所以,原则还是‘三八式’以前的。但是,代表们可能要突破‘三八式’这个界限。所谓‘三八式’,就是抗日时期涌现出来的干部。的确有大批优秀干部是‘三八式’的,但是因为牵连太广,所以,‘三八式’的一般不选。我们现在的方针是说服他们,让他们等几年,这样也有好处,等几年并不坏,更成熟,更孚众望。现在还是让这些‘三八式’以前的同志在中央委员会掌一下权。中央委员会的人数准备定在150到170,包括正式的和候补的。”

当邓小平谈到上届中央委员中有几人被解除职务时,毛泽东说:“政治局商量这个问题的时候,觉得应该向代表们建议,原有的中央委员都当选更为有利。一般同志,当选当然没有问题了,主要是过去犯了错误的几位领导同志。比如兩条路线,今天在座的就有李立三路线的代表,还有王明路线的代表,要代表们选举他们,有些代表会有些抵触。我们觉得包括他们兩位都当选比较有利。世界上的事情就那么怪,七次大会时,开头也是通不过,后来选上了。选上了,对于我们的事业究竟是有利还是有害?没有害,有利。因为这不是他们个人的问题,而是涉及党内许多人,有同他们思想相同的人;还有党外的观感,觉得我们不轻易抛弃人,犯了那么大的错误,我们还包容他们。是不是能说服代表们?当然,我们不能强加于人,如果代表们一定不选,你有什么办法呢?但是,希望能够说服大家,代表团团长、副团长,在座的中央委员都要做这个工作,使上届的委员都当选。”

在邓小平向全会说明几个文件时,毛泽东分别插话说:“还可以有一部分书面发言。”“组织一些小稿子,五分钟。”“小稿子,几百字,很经济,插在比较长的发言中间,比较生动,讲那么一件事情。对工作要有批评,要有自我批评。对工作有意见,对党的团结有意见,要有批评,有丰富的批评。最近一次人民代表大会开展批评很有好处,国内、国外的影响都很好。如果我们开一次会议没有批评,净在那里歌功颂德,那就没有生气,无非是一个‘好’字就行了,还要多讲干什么?(笑声)要有分析。但是文章也并不需要很长,五分钟发言也可以有分析。当然也不要呆板了,说每一个稿子一定要批评什么东西,如果没有就根本不许讲,那也不好。”

8月30日晚,八大预备会第一次会议在怀仁堂举行,毛泽东等946名正式和候补代表出席会议。毛泽东作了以《增强党的团结,继承党的传统》为题的讲话,对八大的宗旨和目的作了阐述。他号召:大会要继续发扬党在思想上和作风上的优良传统,彻底清除主观主义,宗派主义;此外还要反对官僚主义。

9月10日,八大预备会议第二次全体会议在怀仁堂举行,陈云介绍了中央委员候选人名单的酝酿情况之后,毛泽东作了讲话。他在回顾了党的历史经验后说:我们现在是搞建设,搞建设对于我们是比较新的事情。我们要靠第二个五年计划和第三个五年计划来学会更多的东西,我们要造就知识分子。我们要在三个五年计划之内造就100万到150万高级知识分子,以适应社会主义建设的需要。他希望在不久的将来,中央委员会里有许多工程师和科学家。

关于八大指导思想的确定

毛泽东对八大的指导思想的确立,经历了不断思考、逐步明确的过程。

在确定召开八大时,毛泽东和中共中央其他领导人初步达成了一个一致的意见:在今后指导社会主义建设时,主要是反对右倾保守主义。大约在1955年年底,毛泽东还进一步提出:关于八大的准备工作,中心思想是要反对右倾思想,反对保守主义,提早完成社会主义工业化和社会主义改造,要保证15年完成,同时争取15年以前超额完成。不久,他又向全党提出了“以苏为鉴”的问题。本着这一指导思想,刘少奇从1955年12月开始准备政治报告的起草工作。

为了对中国的基本国情有一个全面的了解,毛泽东有组织、有计划地进行了一次系统深入的大型调查研究,到1955年底,他基本完成对新中国农村的调查研究,又于1955年12月21日至1956年1月12日乘火车先南下、后北上外出沿途巡视进行调研。

1956年初,毛泽东从外地视察回到北京不久,听薄一波说刘少奇在为八大的政治报告做准备,正在逐个听取国务院一些部委汇报工作。毛泽东从中受到启发,便兴致勃勃地建议说:“这很好,我也想听听。你能不能替我也组织一些部门汇报?”于是,薄一波就召集了一些部门的负责人向毛泽东汇报工作。1956年2月14日,毛泽东开始先后同周恩来、邓小平、陈云等中央领导同志,对34个部委进行系统的调查研究。

毛泽东当时已经是63岁的老人了,但他在长达8个月的连续调查研究中,特别是最后数十天的“连续作战”中,表现出惊人的毅力。他每天起床之后就听汇报,一直听到上床休息,中间只有很少的一点闲暇时间休息。连续汇报和不断插话,使他十分疲劳,但是,他却十分幽默诙谐地自称是“床上地下,地下床上”。周恩来除个别时候因事请假外,每次都来。刘少奇、陈云、邓小平有时也来参加并时而发表意见。毛泽东在听口头汇报时,还不断插话,提出问题,发表意见,进行评论。

1956年4月25日,毛泽东主持召开中共中央政治局扩大会议,发表了著名的《论十大关系》的讲话。贯穿于《论十大关系》之中的基本思想,即是以苏联的经验教训为鉴戒,独立思考,从本国的实际情况出发,按照中国自己的情况办事,探索中国自己的建设社会主义的道路。这篇讲话还明确了一个基本方针,就是“要努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素;直接的、间接的积极因素,全部调动起来,把我国建设成为一个强大的社会主义国家”。 这个基本思想和基本方针,成为起草八大政治报告的纲。

八大文献的起草和修改

为起草中央提交大会讨论的五大主要文件,当时中央成立了政治报告起草委员会和修改党章报告及党的章程起草委员会。前者有刘少奇、陈云、邓小平等人,后者有邓小平、谭震林、刘澜涛、杨尚昆等人。周恩来则亲自组织国家计委的人员起草第二个五年计划的建议和建议报告。这些报告、文件,经过起草小组和中央领导层多次讨论和修改后,有的还组织各省、市、自治区及军队、中央和国家机关各方面人员在较大的范围内讨论,征求意见。前后经过一年左右时间的准备,于1956年8月中旬完成基本稿,提交党的七届七中全会进一步讨论。

据邓力群回忆说:少奇同志开始准备八大的报告,首先是要陈伯达起草。陈伯达的报告稿出来以后,他就找胡乔木看。胡乔木看了以后,说这个报告作为一个学术报告是很好的,但作为党的政治报告不行。少奇同志说,那好,你去改。修改了兩次,也没改好。这期间,毛主席在少数人的范围里讲了关于十大关系的观点。毛主席讲完后当晚大约10点多钟,少奇同志赶紧把我们这些人找去,说,唉呀,这个政治报告改来改去,乔木也搞不透,现在毛主席讲了十大关系,问题解决了,就以十大关系为我们这个报告的纲。八大报告,以后就是按照这个精神,由胡乔木改的。可以说,八大报告是少奇和毛主席兩个人密切合作形成的。关于这个问题,刘少奇在八大二次会议上也亲自讲过。他说:“党中央委员会向第八次全国代表大会的工作报告,就是根据毛泽东同志关于处理十大关系的方针政策提出的。”

在8月22日召开的七届七中全会第一次会议上,毛泽东等领导人认为,八大最重要的一个文件即政治报告写了9万多字,太长。毛泽东表示:要砍掉三分之一,打乱重分。怎么修改?毛泽东提出,主要从三个方面改:“一是大势,二是细节,三是文字,凡有意见的都在这个本子上批。”刘少奇也提出:“其中有一些部分恐怕需要重写,就是要推翻,打乱重分,重新再搞。”

毛泽东对八大政治报告作了极为认真的修改。在保存下来的80多份政治报告修改稿中,经过毛泽东本人修改的就有21份。其中,毛泽东最重要的修改,主要有以下几个地方——

一是关于党的中心任务。在政治报告里,毛泽东对相关内容进行了认真的推敲和斟酌,最后形成了如下的准确表述:“目前我们党的中心任务,就是要依靠业已组织起来的勤劳勇敢的六亿中国人民的共同努力,又多、又快、又好、又省地来进行经济建设和文化建设的工作,以便迅速克服我国经济落后和文化落后的状态,使我们的国家和人民富裕起来。”

二是关于防止个人突出。在政治报告的初稿上,有这样一段话:“我们还应该永远保持艰苦朴素的作风。毛泽东同志在我们还没有进入大城市以前,就号召共产党员不做寿,不送礼,在中央和各级负责同志外出工作或作其他活动的时候不许组织欢迎欢送,不许献旗献花,不经中央同意不许以人名为地方、机关、企业等命名。”毛泽东看了这段话后,感到没有点出问题的实质所在,即在一旁批道:“要讲一讲理由:即为了不要个人突出。” 正是本着这个精神,在八大政治报告“党的领导”一节中,加强了关于贯彻执行党的集体领导原则和扩大党内民主的论述。并且在关于修改党章的报告中,把防止对于个人的神化,作为贯彻党的民主集中制原则的重要内容。

三是关于解放台湾的方针。在政治报告“国家的政治生活”一节里,郑重宣布:“我们愿意用和平谈判的方式,使台湾重新回到祖国的怀抱,而避免使用武力。”这个重要决策,是1955年毛泽东根据国内外局势的变化作出的。

在修改这部分内容时,毛泽东加写了兩段十分重要的话:“解放台湾的问题完全是中国的内政问题。”“如果不得已而使用武力,那是在和平谈判丧失了可能性,或者是在和平谈判失败以后。”这兩个至关重要的原则,昭示了中国政府在台湾问题上的基本立场。

四是关于缓和国际紧张局势,争取持久和平。政治报告中,有“国际关系”一节,提出了“争取国际上的一切有利条件,团结国际上一切可能团结的力量”的总方针。毛泽东对这一节反复作了修改。毛泽东在修改稿上,曾经加写过这样一段话:“我国的外交政策是以和平共处五项原则为基础的。为了缓和国际紧张局势和支持反殖民主义的民族解放运动,我国政府和人民已经做了许多有益的工作。今后还应当做更多的工作,争取世界上一切和平力量使它们更加发展,以有利于世界的持久和平,也就有利于我国的建设。为了和平和建设的利益,我们愿意和世界上一切国家,包括美国在内,建立友好关系。我们相信,这一点,总有一天会要做到的。”这段重要的思想,在修改定稿后的政治报告中,得到了充分的展开和发挥。

除了修改政治报告,毛泽东还对邓小平关于修改党章的报告、周恩来关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告,进行了认真的审阅。

毛泽东对八大上述3个报告的准备和修改过程,十分满意。9月13日,他在七届七中全会第三次会议上,谈到这3个报告的修改过程时,指出报告起草的过程是民主讨论、民主决策的过程。他说:“第一次推翻你的,第二次推翻他的,推翻过来,推翻过去,这也说明我们是有民主的。不管什么人写的文件,你的道理对就写你的,完全是讲道理的,不讲什么人,对事不对人。”正是在这次会议上,讨论并原则通过了这3个报告。

加强和改进中央领导体制

新中国成立后,为适应大规模经济建设的需要,同时也是为了国家的安全考虑,毛泽东和中共中央开始酝酿加强和改进中央领导体制的问题。并提出了一系列具体措施。

一是中央领导分一二线的设想。

早在1953年底,毛泽东就提出中央领导分为一线二线、自己退居二线的设想。当时还就是否增设中央副主席或总书记的问题,在党内征询过意见。但由于高岗、饶漱石借机发难反党,这个意见只好暂时搁置起来。

1955年始,筹备八大的工作逐步展开,加强和改进中央领导机构的问题再次提上议事日程。

在1956年8月召开的中共七届七中全会第一次会议上,毛泽东就中央领导机构的组成作了说明。他说:“主要为了国家的安全,为了工作的有利,准备设几层屏障,有总书记。中央政治局准备向新的中央委员会建议,推举邓小平当总书记。想组织一个书记处,这个书记处是一个机关,管日常工作。政治局还设一个常委,常委相当于过去的书记处。还有主席、副主席。”接着,他进一步解释要做这样调整的原因:“设总书记完全有必要。我说我们这些人,包括我一个,总司令一个,少奇同志半个(不包括恩来同志、陈云同志跟邓小平同志,他们是少壮派),就是做跑龙套的工作的。我们不能登台演主角,没有那个资格了,只能维持维持,帮助帮助,起这么一个作用。”“我们这么一个大国,6亿人口,1100万党员,一个主席,一个副主席,总觉得孤单。‘天有不测风云,人有旦夕祸福’,或者是从飞机上掉下来,或者是一个炸弹下来,把主席打死了,还有副主席,把一个副主席打死了,还有三个副主席……统统打死了,还有个总书记,总而言之是有备无患。”

在七届七中全会第三次会议上,毛泽东再一次就增设几个中央副主席和总书记的问题讲了话。他说:党章上准备修改,叫做“设副主席若干人”。首先倡议设四位副主席的是少奇同志。另外还准备设一个书记处。四位副主席,就是少奇同志、恩来同志、朱德同志、陈云同志。书记处名单还没有定,但总书记准备推举邓小平同志。当然,四位副主席和总书记的人选是否恰当,这是中央委员会的责任。一个主席,又有四个副主席,还有一个总书记,我这个“防风林”就有几道。“除非一个原子弹下来,我们几个恰恰在一堆,那就要另外选举了。如果只是个别受损害,或者因病,或者因故,要提前见马克思,那么总还有人顶着,我们这个国家也不会受影响,不像苏联那样斯大林一死就不得下地了。我们就是要预备那一手”。又说:“我是准备了的,就是到适当的时候就不当主席了,请求同志们委我一个名誉主席。名誉主席是不是不干事呢?照样干事,只要能够干的都干。”

毛泽东关于中央领导体制改革的建议,得到了八大代表的一致赞成和全党的拥护,并被写入了八大通过的新党章。

二是提出建立“科学中央”的设想。

新中国成立后,随着社会主义改造的即将完成,经济、文化建设将成为党和国家工作的中心,毛泽东已初步意识到,原来的中央政治结构与大规模的经济建设之间存在着某种矛盾。他曾指出:“严重的经济建设任务摆在我们面前。我们熟悉的东西有些快要闲起来了,我们不熟悉的东西正在强迫我们去做”,“我们必须克服困难,我们必须学会自己不懂的东西。我们必须向一切内行的人们(不管什么人)学经济工作”。

1956年9月,毛泽东在八大预备会议第二次全体会议上,鲜明地提出了建立“科学中央委员会”的设想。他说:“现在的中央委员会,我看还是一个政治中央委员会,还不是一个科学中央委员会。所以,有人怀疑我们党能领导科学工作、能领导卫生工作,也是有一部分道理的。”他坦诚地说:“现在我们这个中央的确有这个缺点,没有多少科学家,没有多少专家。”因此,“中央委员会中应该有许多工程师,许多科学家”。

三是提出实行党的代表大会常任制。

如何发挥党的各级代表大会的作用,使党的代表大会召开正常化、制度化,是毛泽东在八大前思考的一个重要问题。毛泽东曾提出明确的解决办法,就是建立党的常任代表,实行党代会常任制。

1956年4月28日,他在中共中央政治局扩大会议上的总结讲话中,谈到八大要修改党章时指出:“是否可以仿照人民代表大会的办法,设党的常任代表。我们有人民的国会,有党的国会,党的国会就是党的代表大会。我们已经有10年没有开党的代表大会了,有了常任代表制度,每年就非开会不可。是不是可以考虑采用这个办法,比如5年一任。”虽然毛泽东在这里讲的主要是党的全国代表大会,但将党的代表大会改为常任制的基本思想在这里都讲到了。在毛泽东看来:“定期召开会议,进行批评和自我批评,这是一种同志间的互相监督,促使党和国家事业迅速发展进步的好办法。”在此基础上,毛泽东还进一步建议各省、市委的同志们也可以这样做,认为这一点可以向中央学习。

毛泽东的这一建议,得到了中央领导集体的一致赞同。邓小平曾评价道:“代表大会常任制的最大好处,是使代表大会可以成为党的充分有效的最高决策机关和最高监督机关,它的效果,是几年开会一次和每次重新选举代表的原有制度所难达到的”,“这种改革,必然可以使党内民主得到重大的发展”。

党的指导思想不再提“毛泽东思想”

1945年召开的七大,是以确立毛泽东思想在全党的指导地位而载入中国共产党史册的。而到了八大,关于党的指导思想却不再提“毛泽东思想”。这又是怎么一回事呢?

实际上,作出这一决定的不是别人,正是毛泽东自己。

早在中华人民共和国成立前,毛泽东就产生了在出版物和党的文件中不再使用“毛泽东思想”这一概念的想法。据胡乔木回忆,1949年1月,毛泽东在修改新民主主义青年团团章草案时指出,将草案中“毛泽东思想”一律改为“马克思列宁主义理论与中国革命实践之统一的思想”;将学习和宣传“毛泽东思想”改为学习和宣传“马克思列宁主义理论”。新中国成立后,他的这一想法日甚。1952年9月25日,毛泽东对《人民日报》送审的国庆社论提纲草稿作了兩处修改:将“这证明马克思列宁主义、毛泽东思想的无敌力量”一句中的“毛泽东思想”删去;将“毛泽东思想使中国人民充满着无限胜利的信心”一句改为“中国共产党及其领袖毛泽东同志使中国人民充满着无限胜利的信心”,同时批示:“不要将‘毛泽东思想’这一名词与马列主义并提,并在宣传上尽可能不用这个名词。”在1953年4月出版的《毛泽东选集》第三卷中,凡有“毛泽东思想”、“毛泽东思想体系”用语的地方一律被删去,其中有些就是毛泽东亲笔删改的。

由于毛泽东本人一再反对,中共中央终于做出了正式决定并通知全党。1954年12月5日,中共中央宣传部根据中央书记处的指示起草了一个《关于毛泽东思想应如何解释的通知》,《通知》说:“党章已明确指出:毛泽东思想‘即是’马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想,它的内容和马克思列宁主义是同一的。”《通知》还特别说明:“毛泽东同志曾指示今后不要再用‘毛泽东思想’这个提法,以免引起重大误解。我们认为今后党内同志写文章做报告,应照毛泽东同志的指示办理。”毛泽东在审阅这个通知稿时加了一句:“在写文章做讲演遇到需要提到毛泽东同志的时候,可用‘毛泽东同志的著作’等字样。”这个《通知》的精神并没有限定在党内传达,12月19日毛泽东在一次座谈会上向与会的各民主党派、无党派民主人士打招呼说:“我们不提毛泽东思想。如果把毛泽东思想同马列主义并提,有人会以为是兩个东西,为了不使发生误会,就不提毛泽东思想。”

正是根据这样的精神,八大通过的新党章便不再使用“毛泽东思想”这一提法,而是改为:“中国共产党以马克思列宁主义作为自己行动的指南”,“党在自己的活动中坚持马克思列宁主义的普遍真理同中国革命斗争的具体实践密切结合的原则”。直到上世纪60年代初,中共中央才恢复使用“毛泽东思想”的提法。1982年,党的十二大重新将毛泽东思想写进党章,并明确规定:“中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想作为自己的行动指南。”

开幕词背后的慧眼识珠

1956年9月15日,八大隆重召开。在暴风雨般的掌声中,毛泽东与刘少奇、周恩来等党和国家领导人步上主席台。毛泽东从衣袋里掏出开幕词,抑扬顿挫地念了起来:“同志们:中国共产党第八次全国代表大会,现在开幕了……”

毛泽东的开幕词很短,不过2000多字。根据当时记录,毛泽东致开幕词时,曾被34次热烈的掌声所打断。其中有5次是“长时间的热烈鼓掌”,可见开幕词在代表们心中引起了极其强烈的反响。不仅如此,开幕词中的“华彩段落”被人们作为“毛泽东格言”反复引用:“国无论大小,都各有长处和短处,即使我们的工作得到了极其伟大的成绩,也没有任何骄傲自大的理由。虚心使人进步,骄傲使人落后,我们应当永远记住这个真理。”

谁都以为,这篇充满“毛泽东风格”的开幕词,一定出自毛泽东手笔。可是,当代表们赞许这篇开幕词时,毛泽东却坦诚地说道:“这不是我写的,是一个少壮派,叫田家英,是我的秘书。”

毛泽东对八大开幕词十分重视。他的确也亲自动笔起草了兩个开幕词的草稿,可是自己总觉得不太满意,因此都没有写完就放下了。加之,在筹备八大的那些日子里,毛泽东的工作千头万绪,事务特别繁忙,他便委托他的大秘书陈伯达重新起草开幕词。按毛泽东的要求,开幕词简明扼要说明问题即可。陈伯达受命后立即抓紧撰写,为此也费了不少脑筋,最后洋洋洒洒写了一大篇。他起草完后让他的秘书誊抄清楚,交给毛泽东审阅。毛泽东一看,不太满意,认为写得太长、扯得太远了。

这时已经是9月中旬,离开幕之日只剩下几天时间了。

于是,毛泽东把起草开幕词的任务,又重新交给了田家英:“田家英,你来写吧。写得短些,有力些。”田家英聚精会神干了兩天时间,拿出了样稿。他把初稿抄清后交给毛泽东审阅。毛泽东看后,又动笔在初稿的个别地方作了几处修改和补充,然后让杨尚昆送给胡乔木、陈伯达和田家英作进一步的修改。这时,已经是9月14日清晨了,田家英把大家的修改稿集中酌定后,立即交给文印室重新打印,送交毛泽东。毛泽东看后很满意,随即把改定的开幕词装进衣袋里,然后拍了拍衣袋说道:“开幕词落实了,我放心了!”

毛泽东为八大召开殚精竭虑筹谋并为中国社会主义建设规划了很好的发展蓝图,虽然有些美好愿望由于种种原因未能在他有生之年成为现实,八大所提出的正确的指导思想在之后一段时期内也未能真正贯彻下去。但是,在探索适合中国国情的社会主义建设道路的过程中,毛泽东和八大所起到的筚路蓝缕之功,却不会被历史的烟尘所淹没。

(责任编辑:吴