百年田辛甫

2012-12-29 00:00:00铁扬

当代人 2012年3期

我从河北省美术馆的一则展出广告上得知,今年(指2011年,编者注)已是田辛甫的百年诞辰了,并得知美术馆正在举办他的百年诞辰纪念展。于是我怀着崇敬的心情走进来,来瞻仰田老的遗作。这是开展的第二天,在挂满三个展厅的作品前,不知为什么观众却不多,也没有留下开幕时那些花团锦簇的热闹痕迹。以往这里凡有展览,作者不论老少,都要留下些热闹的。后来听馆内同仁说,这本是一次“私家”活动,难怪连我们这些田老的“战友”也没有得到任何讯息。虽然如此,展厅内的作品还是证明着田老确实是我省一位有代表性的画家。尽管展览布置得并不专业,看来也没有经过认真策划和对作品的调理“打扮”。

我说田老是我省一位有代表性的画家,是指在他所处时代里,他以自己所掌握的国画形式,着实为那个时代助威呐喊过。对于国家每个有关政策的实施,一些口号的发布,田老都力图把它们用艺术形式来表达歌颂。对此他不存在任何怀疑和动摇,田老在作品上的题字就是证明:“大地回春”“农田颂”“丰收图”“春满园”“织春图”“家家尽在图画中”等,以及更直白的对人民公社的歌颂。田老最具功力、尺码最大的一幅画便是《建明公社》。

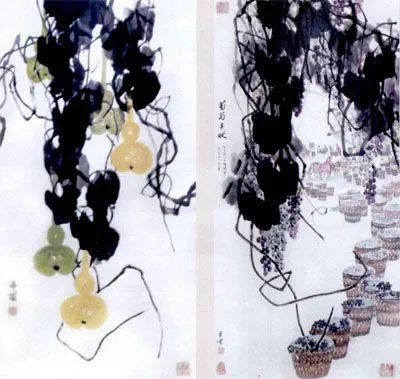

田老擅长的虽然是藤萝、葫芦、芦雁等,他也执意要把这些国画家惯画的小品题材,赋予其思想内容。那时画家作画要讲思想性的。许多老画家都是面对这个“思想性”而束手无策,寂寞终生。这使我想起和田老同一时代的同乡画家白寿章先生,(也有白是田的老师之说)。白先生就是不擅长把自己的作品纳入一定的思想范畴,就显得与时代格格不入。时代却热情地接纳了田老,新中国成立不久,田老就担任了我省美术界的领导,成了我省美术界的标志性画家,而白先生却自甘寂寞,连家门都难以走出。

我1960年学画毕业后,曾携我的一小风景写生去天津“投路”(当时省会在天津),极希望在《河北美术》刊登一张半张。那时除了全国有本《美术》外,国内只河北一家有颇具专业性的《河北美术》,田老正担任杂志的主编。我在编辑部请编辑看画,他们说了那些习作的不少好话,并有选几张上杂志的意向,但后来一位编辑私下告诉我,作品送审田老时,田老却不同意,因为画里没有人,没有人也是缺乏思想性吧。

我没在责怪田老,他是刊物的把关者,他为党的文艺政策把关,他为社会主义把关,这就无可非议了。后来我发现在田老的山水画里大都要安排些人的,有时在一两尺风方的村景里,竟然巧妙地安排下几百个人,人人脸上都充满笑容,因为他画的是“家家都在图画中”,是庆祝人们公社成立吧。

后来,我也画人吧,画“毛主席是咱社里人”:画白求恩在河北行医;画林彪在东北打仗……田老下来指导工作,看了我的画说,好,挺好。田老“认可”了我,但我画人仍然三心二意,再见田老时就有几分忐忑。

我说田老是我省一位有代表性的画家,不仅因为他为社会主义把关,他终生也在磨砺着他的笔墨和章法,在简单的藤萝花、葫芦蔓、瓜棚、苇穗中去研究去寻找,以期通过它们画出情趣画出新意。他是一位朴素的实践者,是位具备手艺人特征的劳动者,不似有些颇具资格的画家,一旦进入领导岗位便不再从事这种手艺人式的劳动了,他们的任务是作报告、发指示。田老却始终如一地保持了一个劳动者的特征,他通过实践告诉你,画家放弃劳动就不再是画家。他还告诉你,画家不要企图什么都会画,你终生所涉范围实在有限,这也就为一些故作深沉、自己都不知所云的画家提个醒:艺术就是要人看得懂,艺术离人越近越好。这便是田老作画时的艺术主张。这也是他作为我省美术界带头人为大家做出的榜样,人们尊敬他也在于此吧。

但身处田老的纪念展中,又不时觉出有点滴遗憾。也许因为田老看重思想性的缘故,使他忽视了艺术的自身规律,这就不似他的老师白寿章先生,白寿章极懂艺术规律和艺术的社会效应。白先生也画葫芦、藤萝、八哥、小鸟,可他在画中题款时只题上某某同志留念了之,可见他画画只为给人带来快乐,滋润人的生活。因此田老和白先生比较,有时就显得顾此失彼了,夸大了艺术的功能,硬让艺术背上沉重的包袱。本来是几棵高粱也要标上“农田颂”;其实农田里长出高粱是最自然的事情,不论农田和高梁实在没有什么可歌颂的:本来是一幅风景画也要标上这是某某公社,殊不知公社是一个社会的、政治的实体,他并没有资格代表祖国的大好河山。这时我想到齐白石,他画棵白菜题上:人云虎为兽中之王,凤为鸟中之王,独不论白菜为菜中之中,何也。他以此通过白菜给人以欢乐。如果齐老先生题上“公社的大白菜”,那就不是齐白石了。背上包袱后的田老,甚至连书法之重要也不顾了,这使得他的作品总有几分说不清的“寡淡”,也缺乏了国画的文化底蕴。白寿章的画所以不寡不淡,且具文化底蕴,显然和他的书法功底有关,白寿章还是一位优秀的书法家。我常为田老不写字而暗自惋惜。

身处田老的纪念展中,还觉出田老的百年诞辰从形式上应该再热闹些才是。前不久北京刚开过大会,专门作为议题提出文化于国于民之重要,国家要有文化品牌。大文化就是要有自己民族的独有的文化形式、文化品牌,国家要有、省也要有。一架藤萝一棵葫芦也能成为一个省的品牌,问题是在田老的实践基础上后人能否借此赋予它们一种全新的概念和经得起推敲的文化特征。这也是我们借纪念田辛甫百年诞辰更应该思考的。

(责编:孙