基于科学与人文融合的化学教育——苏教版化学1《原子结构模型的演变》教学设计

苏建立

(江苏省前黄高级中学 江苏 常州 213161)

一、教学背景分析

1.教材及教学现状分析

本案例属于苏教版化学1 专题一第三单元《人类对原子结构的认识》的第一课时。 尽管教材在内容导向上彰显了科学与人文的融合,但由于教材显性资源的缺乏和教师对本部分内容理解高度和深度的不足,导致了绝大多数教师在教学时往往和后面的电子排布及原子核教学内容合并为一课时,而对本部分内容则是一带而过、或者是让学生自学、或者是通过PPT 课件简单介绍、或者是通过MACI 技术(多媒体计算机辅助模拟)动态模拟各种不同的原子模型。 实际上,这些教学方式并没有体现出新教材编排本部分内容的真实意图:让学生在化学教育中体会科学与人文的融合,既能领悟科学探索的轨迹及科学方法、科学精神,又能感悟到人文精神的价值引领,这正是新时期化学教育的目的所在。

2.教学内容的科学与人文分析

科学方法是指“人们在认识和改造世界中遵循或运用的、符合科学一般原则的各种途径和手段”。 本部分内容所涉及的科学方法主要有:观察法、实验法、假说法、模型法、类比法、直觉思维法等;科学精神指的是“从自然科学活动的特征中抽象、概括、提升出来的一种普遍的精神,它本身代表着一种革命力量,是推动历史发展的基本力量。 ”本部分内容所涉及的科学精神主要有:实事求是、理性、不畏权势、追求真理、不断创新等;人文精神是“从人文活动及人文社会科学的研究中抽象、概括、提升出来”,它是一种普遍的人类自我关怀,表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切,关注的是人类价值和精神表现,从现代观点来看,其核心内容是“价值判断”。 本部分内容所涉及的人文精神主要有:团结、合作、理想、追求、生命价值等。不过,这些内容绝大多数是一些隐性的资源,需要教师在教学时深入理解和挖掘并将之显性化。

3.学情分析

初中时学生已经有了对原子结构的初步的、零散的了解,如原子的基本构成、拉瓦锡发现氧气、卢瑟福的α粒子散射实验、电子扫描隧道显微镜控制原子,如果教师对这部分内容只是蜻蜓点水似的一带而过,则远远不能满足学生对知识探索欲望的需求,更不能体现新课程的课改理念,使学生具有“爱国主义、集体主义”精神,逐步“形成正确的世界观、价值观和人生观”,初步具有“探究意识、创新精神、科学和人文精神”。

二、教学主要线索及手段

本课以原子结构模型的发展为主线,以科学方法、科学精神、人文精神为辅线,以各种挑战性和探究性问题为明线,以各学科交融为暗线。 一方面让学生体会“理论”的“历史性”和“暂时性”,科学的理论并非与生俱来、万古不变的永恒真理,科学始终是在与谬误、偏见与宗教禁锢作为不懈的乃至残酷的斗争中发展起来的, 科学每一个重大发展都对人类的精神文明产生重要的推动作用, 科学理论不断进步一般有两种途径:证实和证伪,从而将这种思维方式应用于自己的学习和生活当中; 另一方面让学生明白科学不是从一些天才的头脑中蹦出来, 一旦问世就永驻神圣不可侵犯的地位, 科学是以求真和务实为天职和灵魂的, 科学的继承并不是消极地前后相继和兼收并蓄,而是取其精华、去其糟粕,批判地继承,辩证地扬弃;更重要的是要让学生感受到协作、友爱、宽容、团结品格是人永恒的魅力, 尤其是现在科学已发展到国家规模乃至国际规模,科学研究更需要依靠集体的力量去完成,所以更需要无私协作、友爱宽容和执着拼搏。 难得是,通过各学科的交融, 可以向学生揭示科学与人类其他文化比如哲学、宗教、政治、文学等的关系,以及科学的文化背景,从而让人领悟到人类文化的统一性,领悟到科学是人类其他社会文化背景的支撑下发展起来的。

本课在教学手段上采取PPT 辅助教学, 配以精美的、有视觉冲击力的画面。

三、教学过程(简要)及意图说明

【情境引入】2010 年9 月1 日18 时59 分57 秒,嫦娥二号奔月开始,07 年的嫦娥一号,05 和08 年的神六及神七,随着现代科技的进步,人们已有能力对太空进行探索,但在远古时期,人们望着蓝蓝的天空、苍茫的宇宙,心中一片迷茫。 大约在2500 年前,人们开始思考人类存在的价值及物质构成的奥秘。

设计意图:嫦娥奔月、神六和神七激发起学生的自豪感和爱国之情,并让学生感受到科技强国之路。

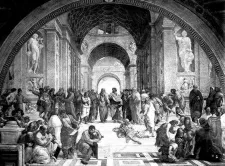

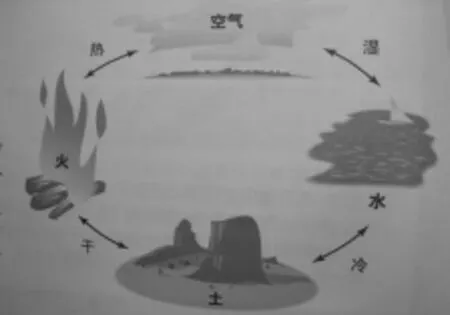

【古代原子论】1.名画欣赏:意大利画家拉斐尔名画《雅典学院》;2.亚里士多德的“四元素”说——水、空气、火、土;3.古希腊哲学家德谟克利特提出的“原子”概念。

设计意图:1.从对人生价值的思考到对宇宙奥秘探索,引导学生对人生意义和至高境界的追求;2.适时介绍亚里士多德的名言“吾爱吾师,但吾更爱真理”,从而感受哲人追求真理的魅力。

【挑战性问题1】由于亚里士多德在哲学和科学界的绝对权威,所以“四元素”说统治了人们思想两千多年,以至于当人们对 “简单的”“燃烧”现象不理解时,也试图从 “火元素” 身上发掘出“燃素说”并将其解释。 同学们,你知道最终是谁打破了这种两千多年的沉寂吗?

设计意图: 让学生感受到权威也并不都是正确的,崇拜但不迷信权威。

【挑战性问题2】你知道是什么实验让拉瓦锡发现了氧气从而发现了燃烧原理吗? 你知道他实验的成功得益于哪一种仪器的使用吗?

【教师】1872 年,拉瓦锡做了白磷在钟罩中燃烧的实验,在实验中他精确使用了天平这种仪器,使得他验证了质量守恒定律,发现了氧气等。

当时,进行这方面研究的科学家还有很多,比如法国化学家普鲁斯特,他是一个有心人,在生活中他观察到不管来自哪里的水, 其质量组成总是:H 占11.1%,O占88.9%, 这一现象激发了他的兴趣,“到底是必然还是偶然呢? ”,1799 年,他通过定量实验证实了不论碳酸铜的生成方式如何, 亦即不论是天然形成还是人工合成,其组成都固定不变。

设计意图: 让学生感受到生活中要做个有心人,要善于分析表面现象背后的必然原因。

【挑战性问题3】同学们,很显然拉瓦锡和普鲁斯特对化学的发展做了较大的贡献,但你知道他们两位的不足之处在哪里吗?

图1 雅典学院

图2 古代“四元素”说

设计意图:1.让学生体会“理论”之所以成为“理论”的原因:可以合理解释已知的各种现象;2.让学生感受到学习中的总结和提升比单独的埋头学习更加重要。

【挑战性问题4】1803 年,道尔顿根据他对原子的认识,提出了实心的、不可分的原子结构模型。 自此近100年的时间里,人们都认为原子不可分割。 同学们,你知道后来是谁打破了这种原子论的神话?

【学生】汤姆生。

【教师】 对,1897 年汤姆生在研究阴极射线的时候,发现并证实了电子的存在,后来其他科学家也陆续证实了电子的存在。

设计意图:鉴于学生对带电粒子在磁场中的运动规律还不清楚,所以此处不便对汤姆生如何发现电子过多讨论,只需要让学生知道他根据特殊现象推测并证实了电子的存在。

【资料1】汤姆生的主要成就及贡献

【资料2】知识链接——科学革命

设计意图:使学生了解科学革命,感受科学的进步会促使人类思维方式的变革,而思维方式的变革又能反过来促进人们对科学的研究。

【探究1】假设你是汤姆生,发现了电子之后,你会怎样重新修正原子的结构?

【学生】既然电子是带负电的,那么肯定应该有带正电的东西,所以我觉得原子内应该带有正电荷。

【资料3】汤姆生认为:原子是一个平均分布着正电荷的粒子,其中镶嵌着许多电子,中和了电荷,从而形成了中性原子。

设计意图:1.让学生感觉伟人并不神秘,他们的思想也是建立在一定的土壤之上的,科学的发展不是亘古不变的,而是真理与谬误相交织的过程,科学理论的演变就像是积木拼图游戏一样,先是在黑暗中摸索,继而渐渐地浮现出来;2.促进学生的成就感。

【教师】1897 年, 汤姆生根据自己对原子的理解,将道尔顿的实心原子模型修正为葡萄干面包式的原子结构模型。

【挑战性问题5】同学们,汤姆生的这种原子结构模型使人们对原子的认识产生了质的飞跃,拉开了人类探索原子内部奥秘的序幕。 但是你觉得汤姆生的这种模型确实“是正确”的吗? 它有什么缺陷吗?

设计意图:使学生了解到科学理论不断进步的两种途径:证实和证伪,从而将这种思维方式应用于自己的学习和生活当中。

【挑战性问题6】无论是证实还是证伪,我们必定都要打入原子的内部去获取情报,才可以知道是否是均匀分布着正电荷,那么,怎么进去呢? 派谁去呢? 谁有这么大的本事?

【学生】卢瑟福α 粒子轰击金箔的实验。

【探究2】实验现象:绝大部分α 粒子直行穿过,很小部分发生大角度偏转,个别反弹回来。 这些现象说明了什么问题? 你会怎么想? 接下来你会怎样重新修正有关原子构成的理论?

【学生思考、讨论、并相互补充】此时学生比较容易得出原子核的结构模型了,在此基础上再和卢瑟福的观点相对比。

【资料4】卢瑟福认为:1.原子由原子核和核外电子构成;2.原子核带正电,位于原子的中心,占据了原子中极小的空间,但几乎集中了原子所有的质量;3.电子在原子核周围的空间做高速运动,就象行星围绕太阳一样。

设计意图:1.激发学生探究真理的欲望;2.感受所谓理论实际上是一个不断被修正的过程。 3.引导学生要像科学家一样的思维方式,并不一定要非常精确、高度复杂、超脱世俗的思维能力。

【教师引导】卢瑟福根据自己对原子结构的认识,在1911 年提出了原子核式的结构模型。 至此,人们对原子结构的认识看似完美了,一时,卢瑟福的理论及模型也成为了经典。 但是卢瑟福并没有满足于此,在他发现原子核以后,反而更激起了他打入原子核内部去看个究竟的决心,所以,他继续设计实验,用α 粒子轰击原子核,继而发现了质子并预测出中子的存在。

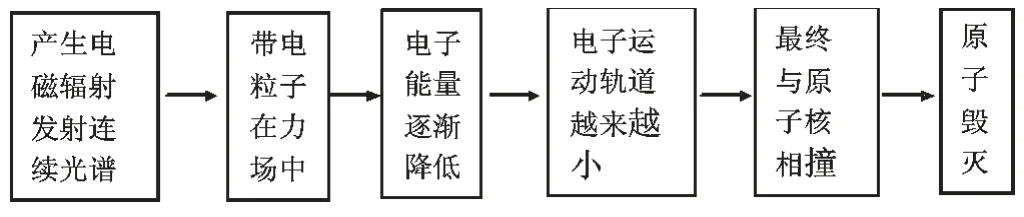

【挑战性问题7】尽管卢瑟福的原子核式的结构一时被奉为经典,但是,你知道它有什么不可避免的、与生俱来的局限性吗? 接下来他将面临怎样的危机和挑战?

【学生思考并讨论】电子在核外运动,由于正负电性相吸引,为什么电子不会撞到原子核上去?

【教师讲解】是啊,非常好,这其实就是当时人们所不解的一个方面。

根据当时以牛顿为代表的经典电磁理论可以推测:

但是两个明显的事实是:氢原子光谱是不连续的,原子几十亿年都未毁灭。是卢瑟福错了?还是经典的理论错了? 显然,都没错。 那么怎么才能合理解决这个矛盾呢?

设计意图:让学生感受到“完美”的东西也有其“不完美”的一面,学会辩证地看问题。 至此,学生陷入了沉思。

【教师】1913 年,丹麦的物理学家玻尔,他在卢瑟福模型的基础上,引入量子论观点,提出原子核外电子在一系列稳定的轨道上运动,每个轨道都具有一个确定的能量值,电子在其轨道上运动时,既不放出能量,也不吸收能量。 玻尔的量子理论完美地解释了使卢瑟福原子结构模型陷入困境两个科学事实:1.氢原子光谱不连续;2.原子几十亿年未毁灭。 为此,玻尔获得了1922 年的诺贝尔物理奖。

【挑战性问题8】 玻尔根据自己对原子结构的理解,于1913 年将卢瑟福提出的原子结构模型修正为轨道模型。 可以完美地解决卢瑟福模型不能解释的现象,但是他的模型是否就完美了呢? 他又面临着怎样的新的问题?

【资料5】玻尔原子结构模型的局限性:1.仍保留经典粒子和经典轨道;2.只能解释单电子原子的光谱,对多电子原子的光谱无法解释。 后来在法国物理学家德布罗意、奥地利物理学家薛定谔、德国物理学家海森堡的公同努力下,发现了电子运动的波粒二象性,并提出了现代的电子云式的原子结构模型。

【挑战性问题9】 在整个原子结构模型的发展过程中,许多人都做出了他们杰出的成就,在他们逝世后也被人们所尊重和怀念。 其中有两位英国的科学家,一位是发现电子的汤姆生,另一位是发现原子核的卢瑟福,死后都被葬在了威斯敏斯特教堂, 但你知道为什么卢瑟福更加靠近牛顿的位置吗? 在他身上有什么优秀的品格?

设计意图:1. 向学生揭示科学与人类其他文化比如哲学、宗教、政治、文学等的关系,以及科学的文化背景,从而让人领悟到人类文化的统一性, 领悟到科学其实也是人类文化的有机组成部分;2.引导学生去体会伟人的人格魅力,从而达到引领学生正确进行价值判断的能力。

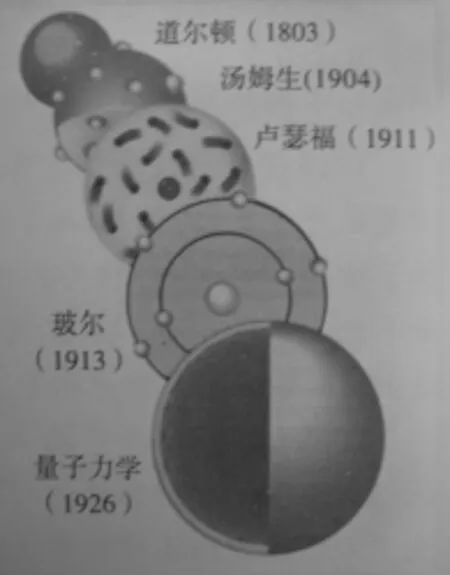

【总结】原子结构模型演变的轨迹

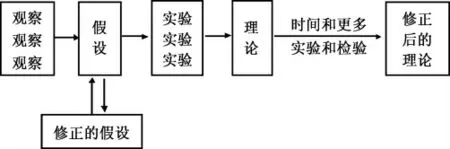

【探究3】 你能感受到科学研究和发展的一般方法吗?

【学生交流、讨论、总结】

科学研究的一般方法:

图3 原子结构模型的演变

四、教学评价

学生在课结束后仍沉浸在其中,反醒过来时说:“老师,再来一遍吧”。 听课老师评价说:“深度、高度、品位,原来化学课还可以这么上! ”。