腻友南风抱恨长

——《聊斋志异》中同性恋现象意蕴探析

刘艳玲

(淄博师范高等专科学校 聊斋文化研究所,山东 淄博 255130)

腻友南风抱恨长

——《聊斋志异》中同性恋现象意蕴探析

刘艳玲

(淄博师范高等专科学校 聊斋文化研究所,山东 淄博 255130)

《聊斋志异》中涉及同性恋的作品达十二篇之多。这些作品的出现与当时社会的性爱风气、作家的创作心态密切相关。由《封三娘》和《黄九郎》两篇分别反映男女同性恋的代表性作品可见,蒲松龄对当时社会盛行的男性同性恋给予了辛辣的嘲讽批判,且细笔勾勒,直露显豁;对于女性同性恋故事则寄寓了深沉的知己情怀,叙事婉约而含蓄蕴藉。

聊斋志异;同性恋;封三娘;黄九郎

聊斋志异》是17世纪中国社会的一部百科全书,其中许多深刻描摹人情世态的世情故事,寄寓了作者对社会人生的凝思和感悟,也在一定程度上反映了当时纷繁多样的社会生活,表现了人们细腻复杂的情感世界。甚至在许多人看来百思不解的同性恋故事,在《聊斋志异》里同样占有一席之地。这些故事的出现与当时的社会风气、作家的创作心态密切相关。本文以《聊斋志异》中的同性恋现象为研究对象,着重以《封三娘》和《黄九郎》两篇反映男女同性恋的代表性作品为例,试图较为深入地探寻《聊斋志异》中同性恋作品的独特意蕴。

一

同性恋是一种社会现象。它指的是一个人无论在性爱、心理、情感及社会交往方面的兴趣,主要对象均为同性别的人。那些与同性产生爱情、性欲或恋慕的人,被称为同性恋者。从本质上看,同性恋属于一种对异性无好奇心的现象。尽管性取向的对象不同,但大量的调查表明,在那些真正发生了感情的同性关系中,同性恋的感情生活与异性恋的爱情相比,无论是从形式、内容还是从其热烈、真挚程度上看都十分相像,惟一的区别仅仅在于恋爱对象的性别是同性。

同性恋现象在中国源远流长,我国历史上最早的有关同性恋的史料记载始于商代,《尚书•商书•伊训》有“三风十衍”之说,其中“乱风”之“一衍”就是“比顽童”。潘光旦先生说,按照一般的看法,“顽童”就是后世所说的“男风”或“南风”,指男性同性恋者[1]516-547。男性同性恋者又有“娈童”、“弥子”、“龙阳”、“男宠”等代称,其同性恋现象则有“男风”、“南风”、“分桃”、“断袖”等称呼。伴随着中国社会数千年的发展,“南风”现象绵延不绝,至明清时期更是愈发猛烈,成为当时社会上至帝王将相、下至布衣中人性爱生活的一个部分,尤其成为士大夫阶层中某些人生活方式之一种。

对于明清士人的挟童畜优之风,社会态度一般较为宽容,文人也时有倡扬之举。汤显祖《牡丹亭》第二十三出《冥判》,就以轻松调侃的笔调写酷好男风的李猴儿在冥间受到的喜剧性发落,表明了作者对同性恋者极其宽容的态度。张岱在《祁止祥癖》一文中表达了自己对晚明艺术家祁止祥一段同性恋情事的看法和态度:“人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与交,以其无真气也。……止祥去妻子如脱屣耳,独以娈童崽子为性命,其癖如此。”[2]张岱对祁止祥坎坷而执着的同性恋经历大为赞赏,并认为这是人的“深情”、“真气”之所在。荷兰汉学家高罗佩也注意到明清社会对同性恋现象的宽容态度:“当时的社会规矩对这些关系的公开表现(男人手拉手在街上走,戏剧表演中出现娈童等)相当宽容,反而把异性恋严格限定在私人生活的范围内。”[3]

文学是社会生活的形象反映。明清两代男风现象如火如荼,关于这方面的小说、戏曲、诗词等也盛极一时。在《聊斋志异》之前,描述此类现象的小说有兰陵笑笑生的《金瓶梅》、吕天成的《绣榻野史》、天然痴叟的《石点头》、醉西湖心月主人的《宜春香质》和《弁而钗》、京江醉竹居士的《龙阳逸史》等。这些作品或写同性恋或述异性恋搀杂同性恋,情节大都秽亵,性描写赤裸显露,不能使读者从肉欲表现中升华到情感的层次,从而把握灵与肉的冲突在具体人性形态中的表现形式,但从文化史的角度看,它们却给后人留下了那个时代男性同性恋大量生动直观的信息。

与触目皆是的男性同性恋资料相比,明清时期女性同性恋资料实属凤毛麟角。潘光旦先生在《中国文献中同性恋举例》第三节《一部分稗史中的实例》中列有一表,在明清两代的十三例同性恋中,女同性恋者只占一例[1]533。潘先生称这种“闺中腻友”的情感大都带几分同性恋的色彩。涉及女性同性恋的文学作品亦少之又少,较典型者有丁耀亢的《续金瓶梅》及李渔的传奇《怜香伴》。在这样的社会文化背景之下,《聊斋志异》中涉及男女同性恋的十二篇作品,对于进一步了解蒲松龄的创作心态,挖掘《聊斋志异》深层的思想内涵尤具有研究价值。

二

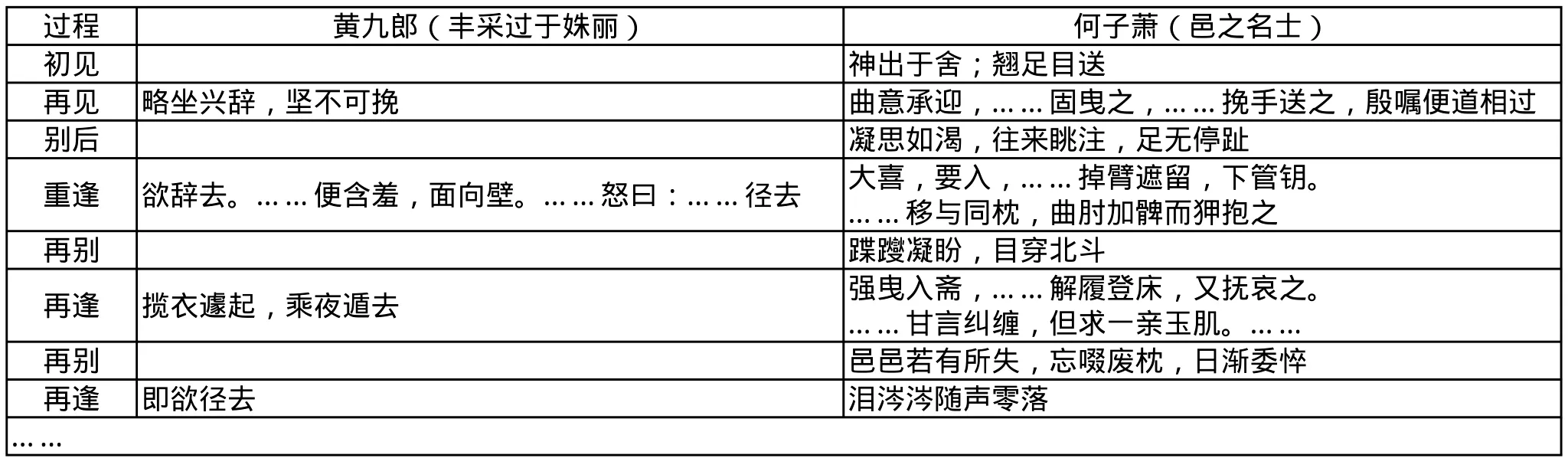

《封三娘》与《黄九郎》相对于《聊斋志异》中其他十篇与同性恋有关的故事,不仅篇幅较长,分别对男女同性恋现象作了完整描写,而且寄寓遥深,蕴含了蒲松龄对社会人生的独特感悟,故颇具代表性。下面先用图表分别列出故事主人公交往过程中的行为表现和情感体验,以通过比较把握蒲松龄笔下男女同性恋之不同本质。

《封三娘》

《黄九郎》

由上表可以看出,在作者对主人公交往过程分合更替、摇曳生姿的叙述中,不管是封三娘与范十一娘之间的梦想神交,还是何子萧对黄九郎的魂梦颠倒,这种同性间炽热的情焰和书生与女狐间的恋情相较,不仅毫不逊色,甚至有过之而无不及。但比较两对主人公的行止及情感体验不难发现,这烈焰于封三娘与范十一娘是相慕相悦的情愫所点燃,于何子萧则是其对黄九郎澎湃的欲火在燃烧。

在封三娘与范十一娘交往的过程中,蒲松龄突出了二人的角色对等关系。她们的形象一个是“少艳美,骚雅尤绝”,一个是“二八绝代姝”;二人一见面即为对方所倾倒,互换金钗和绿簪;别后,她们一个“悬思颇苦”,一个“倾想殊切”;重逢,则一个“泣下如雨”,一个“惊喜,顿起”……在角色对等的基础上,蒲松龄还强调了二人精神层面的愉悦与分享。她们“把臂欢笑”、“大相爱悦”;她们“偕归同榻,快与倾怀”;她们“各道间阔,绵绵不寐”。由此看来,不管是形象还是个人情趣情感,封三娘与范十一娘仿佛是彼此的一个镜像,这种镜像关系使她们已悄然超越了友谊的范围,而成为一对同性恋人。正如波伏娃所言,“女人希望以这种方式(同性恋),在自己是一个物的表面下,达到自我实现;同时,她也会试图通过她的他性,她的相异性去发现她自己。……(通过)镜子的那种奇迹才会实现”[4]383,“两者(母亲与女性同性恋者)都是自恋的,她们各自迷恋于孩子或女友——自己的投影或映像”[4]384。而且,封、范二人正值青春年少,却对异性均无好奇心。范十一娘“父母钟爱之,求聘者辄令自择,女恒少可”;封三娘则“少得异诀,吐纳可以长生,故不愿嫁耳”。不过,由封三娘与范十一娘的交往过程看,她们之间更多的是精神上自由平等的相依相恋,绝少肉体上的性欲渴求,所以这还不是严格意义上的同性恋,应属于准同性恋,也可谓之精神同性恋。精神同性恋“是介于同性友谊和同性恋之间的一种特殊状态。其特点是在亲密关系上超乎朋友之情,但又极少或者说不含有性的成分。……这种暧昧关系固然是以当事双方共同的兴趣、爱好为基础,但关键是由相互之间对风貌举止、形容态度的欣赏所致”[5]。范十一娘与封三娘一个“恒少可”,一个“不愿嫁”,但二人邂逅于水月寺却一见倾心,“已入爱缘”,“已落情障”(但明伦评)[6]610。正是彼此间风貌的相慕,情感的相悦,精神的相契和灵魂的相通,点燃了封三娘、范十一娘心中暖暖的爱的光焰,使她们共同谱写了一曲同性之间纯净圣洁的青春恋歌。

与封三娘、范十一娘的精神同性恋不同,何子萧与黄九郎的关系体现出中国古代男性同性恋的一些内在特性,比如双方明显的主动被动关系以及主动方对偏近于肉欲之欢的追求。邑之名士何子萧初遇“丰采过于姝丽”的黄九郎,即“神出于舍”,害了相思病,以至于“凝思如渴,往来眺注”、“蹀躞凝盼,目穿北斗”、“泪涔涔随声零落”。我们不能否认何子萧对黄九郎炽烈的情爱,但李渔《怜香伴》的主人公曹语花说得好:“从肝膈上起见的叫做情,从衽席上起见的叫做欲。若定为衽席私情才害相思,就害死了也只叫做个欲鬼,叫不得个情痴。”[7]显而易见,何子萧对黄九郎是“为衽席私情”而害相思的,他始终贪恋渴望的是黄九郎的青春肉体。所以,一有时机,他便“下管钥”、“引与同衾”、“苦求私昵”……他要释放骨子里被压抑得随时可爆发的欲望火山,直至被欲火焚尽生命而成为欲鬼。欲鬼借尸还魂后与九郎相见,“仍欲相狎”,足见何子萧对九郎是何等的“欲”字当头。

为摆脱何子萧,黄九郎荐人自代,把表妹介绍给了何子萧。而何见到九郎表妹“蛾眉秀曼”即“拥女”求合。至此,九郎似乎可以引退。可是我们竟看到了这样的结局:当何妻建议献九郎惑巡抚以脱何子萧之困时,何子萧心里想的并非“昔日的恩爱”或有心存妒意,而是“虑九郎不肯”,且做出“肘行而逆之”的丑态以求九郎之可。终于何子萧把自己数月前还魂萦梦绕的美少年献给了巡抚,作为对方宣泄欲望的玩物。

黄九郎代作蹇修,使何子萧抱得美人归,封三娘也凭狐的过人心智和特异功能为范十一娘觅得如意郎君,两篇作品均以异性婚姻中止了同性恋情。这一相似的情节含义有二:其一,表明了蒲松龄传统的伦理道德观。以儒家思想为传统主流文化的中国古代社会向来对家庭伦理特别重视,视男女成婚为人之大伦,并将它与承继香火传宗接代划上等号。而同性恋(古代主要指男性同性恋)不仅不能繁衍后代,反而由于丈夫耽迷男色会减少甚至放弃对家庭所应负的伦理责任,在一定程度上破坏了儒家所看重坚持的人伦之道和家庭秩序。即使社会对同性恋现象再宽容,同性恋也不会成为中国社会所认可的主流情感,绝对同性恋者在当时的社会难觅其生存土壤。深受中国传统文化濡染和儒家思想浸润的蒲松龄,他的伦理道德观基本上是传统的。所以,即使蒲松龄想象力再丰富,除了婚姻,他不可能为同性恋者找到更好的出路。其二,反映了蒲松龄为封、范二人的纯真恋情得以延续而不得的良苦用心。何子萧由恋男眨眼间变为恋女,是典型的双性恋者,而封、范二人则是根深蒂固的同性恋者,前面已提到,二人对异性均无好奇心。范十一娘确实为孟生自经而死,但这并非对孟生情至深处,以死相报,只是因为封三娘已把金钗作为信物送与了孟生,自经行为仅是符合封建社会对一个女子的贞节要求而已。“得钗而矢终鳏,失钗而矢必死,生固守义,女亦守贞”[6]614,但明伦肯定的是十一娘的贞,而“贞节的概念是排斥情爱的,女子的殉夫或守节主要不是出于情而是一种纯道德的行为”[8]12。封三娘之所以忍痛怂恿并玉成范十一娘嫁给孟安仁,一是为这份不为社会所容的情感得以沿续,二是为自己所爱的人有好的归宿。果然,婚后“封欲辞去,十一娘泣留作伴,使别院居”,二人的感情并没有因为十一娘的婚姻而消失。可是当十一娘提出二人效法娥皇、女英,共嫁孟生,甚至与孟生合谋,想以生米做成熟饭的办法留下封三娘时,三娘即使强遭孟生奸污,也没有嫁给他,而是杳然而逝,这表明三娘是一个不折不扣的同性恋者。

如果说蒲松龄笔下女性同性恋的精神之恋是“灵”的表现,那么男性同性恋的情欲之惑则是“肉”的表现。对比《封三娘》与《黄九郎》,联系其他几篇同性恋故事,不难发现,在“灵”与“肉”的表现手法上,蒲松龄对男性同性恋采用了细笔勾勒的描写手法,直露而显豁,但对女性同性恋则叙事婉约,含蓄蕴藉,尤其写到男性同性恋中曾经工笔细描的性爱关系时更是惜墨如金。

如《黄九郎》中,作者详细描写了何子萧对黄九郎的步步引诱:“未几,引与同衾。九郎不许,坚以睡恶为辞。强之再三,乃解上下衣。着裤卧床上。生灭烛;少时,移与同枕,曲肘加髀而狎抱之,苦求私昵”,“无何,解屦登床,又抚哀之。……生甘言纠缠,但求一亲玉肌。九郎从之。生俟其睡寐,潜就轻薄”。首先,作者对二人的同性恋关系不加任何掩饰;其次,在两人的性爱过程中,作者只是隐去了最关键的地方,使小说不至沦于淫狎之流,但通过其层层点染与详细叙述,何黄两人的神情、语言、动作乃至心理活动都刻画得历历在目。《念秧》篇更是直露式地呈现出王生仆人与金姓少年及吴生与史姓少年(实金姓少年)的性爱过程,甚至出现血淋淋的场面。从以上描述可以看出,作者在表现男性之间的情事及性爱行为时较为直接,对道德层面的顾忌较少,但与前面提及的几部小说相比,蒲松龄却能将“极鄙秽事,偏说得极风雅,极蕴藉”(但明伦评《黄九郎》)[6]317。

反之,对女性之间因慕生爱而两情相悦,蒲松龄则表现得较为隐约。如《封三娘》中只让封三娘在离去时坦陈二人之间确实存在精神爱恋,并将这份爱恋归因为“情魔之劫”以避人耳目。对于她们的性爱关系,蒲松龄只是以最经济的笔墨描绘她们的亲密举动:“偕归同榻,快与倾怀”,“订为姊妹,衣服履舄,辄互易着”。最经济的笔墨往往产生最丰富的艺术效果,它带给读者审美的愉悦,在愉悦中对二人圣洁的精神之恋遐想联翩。较之《封三娘》,《嫦娥》与《绩女》篇涉及性爱时笔墨稍繁。“颠当仰首,口衔凤钩,微触以齿。嫦娥方嬉笑间,忽觉媚情一缕,自足趾而上,直达心舍,意荡思淫,若不自主”(《嫦娥》);“罗衿甫解,异香满室。既寝,媪私念:遇此佳人,可惜身非男子。……媪早起,拜于床下。女出臂挽之,臂腻如脂,热香喷溢;肌一着人,觉皮肤松快。媪心动,复涉遐想”(《绩女》)。这些描写稍涉情欲,但它们仍停留在“遐想”阶段,可云为发乎情而止于礼。正如颠当所言:“妾于娘子一肢一体,无不亲爱;爱之极,不觉媚之甚。谓妾有异心,不惟不敢,亦不忍。”由爱生情,更为真挚动人,细腻缠绵。可见,在描写女子与女子相恋,特别是涉及到性这一实质问题时,蒲松龄是有所选择有所顾忌的。

三

同为同性恋题材,蒲松龄对《黄九郎》、《封三娘》两篇作品的主人公却态度迥异。对前者是嘲弄批判,对后者有憧憬有叹惋。何以如此?联系作品产生的社会文化背景及作者经历,不难探知蒲松龄深层的创作动机。

由《聊斋志异》中的几篇男性同性恋故事,我们仿佛能感受到明清社会中那股狂烈的南风潮。“软红十丈春风酣,不重美女重美男。宛转歌喉袅金缕,美男妆成如美女。”[9]这场浩浩荡荡的男性同性恋热浪有足够的时间足够的温度滋生出今天看来匪夷所思的种种社会文化现象,如诗中所言“美男妆成如美女”等情状,在社会上流播蔓延。吴存存在《明清社会性爱风气》一书中说:“如果从历史的大视角考察明清社会性爱状况和性爱观念,我们不能不感叹于风气的力量。当一种性爱的风气形成时,个人的意志和趣味往往会为时代潮流所裹挟,他会逐渐地仿佛处于一种宗教般的狂热之中,把一切在另一个时代的人看来可能是非自然、非理性、非人性的现象视为理所当然,甚而作为道德和审美的最高境界加以推崇。”[8]1-2确乎如此,身处其中而为时代风气所裹挟的世人很难察觉这种风气的特异之处,但置身度外而比常人多一份清醒的蒲松龄察觉到了,他要给世人开一剂苦药,要以自己的如椽之笔给世人以当头棒喝。

《黄九郎》中何子萧与巡抚沉溺于同性之爱,渔色过度而先后身亡。作者先在文中借九郎之口说“乃此之为(同性恋),是禽处而兽爱之也”,又在文末的“笑判”中表明其批判态度:“男女居室,为夫妇之大伦;燥湿互通,乃阴阳之正窍。迎风待月,尚有荡检之讥;断袖分桃,难免掩鼻之丑。”并认为这种行为是“从下流而忘返,舍正路而不由”。《韦公子》中放纵好淫的韦公子竟与自己流落在外的私生子乱伦,那就不仅仅是“掩鼻之丑”了。《男生子》中福建总兵杨辅的娈童为其生子,这种违反自然与天伦之事却是杨辅被杀的凶兆。这几篇作品对于偏嗜断袖分桃者而言,“渔色之弊,必至于此,可为殷鉴”(何守奇评《韦公子》)[6]1574。

既然世人“不重美女重美男”,三十六计之“美女计”自然而然就变作了“美男计”。《商三官》中的女豫让商三官就扮作俊秀的优伶迷惑邑豪,乘其不备杀之报了父仇。《念秧》中王生的仆人因与自称金某的貌美少年相狎,对其纵有疑心也就不对主人明言,导致王生的财物被金某一伙骗走。大约是为了适应环境吧,连狐也不再专以美女形象惑人,而常常现形为娈童。《侠女》中一只白狐就化为“姿容甚美”的少年与顾生相狎。黄九郎也是狐,其何尝不是先以“美男计”吸引素有断袖之癖的何子萧,继而有所求:“‘欲有所求,肯为力乎?’问之,答曰:‘母患心痛,惟太医齐野王先天丹可疗。君与善,当能求之。’生诺之。临去又嘱。”

总之,《聊斋志异》中男性同性恋故事在一定程度上反映了当时社会的性爱风气和趣味,而故事中因为酷爱男风轻则丧财失物,重则乱伦丧命的结局以及篇后态度鲜明的“异史氏曰”,则明白地揭示了作者揭露男风之弊以警醒世人的创作态度。

与热闹的男性同性恋风气形成鲜明对比的是明清妇女严苛沉重的禁欲节烈之风。绝对的贞操观使妇女失去了与丈夫之外男性交往的权利,镇日锁闭于深闺之中。蒲松龄在这样的社会文化背景下创作的《封三娘》,难道仅仅如冯镇峦所云“聊斋各种题都做到,惟此中境界未写,故又畅发此篇”[6]611,抑或为女性争取权利与自由?而常以“异史氏曰”点睛的蒲松龄对此篇又为何述而不作?我们不能不顾历史条件,随意拔高蒲松龄对男女平等问题的认识。细绎此篇,我们觉得透过表层的女性同性恋情,蒲松龄真正要表达的是困扰自己一生的对知己渴望又失望的难以言表的情怀。

其实,追求知己之情是每个人心中正常的情感需要,知己情结更是中国传统文人的“集体情结”,而知音难觅的喟叹则是随之而来的普遍情绪。“知音其难哉!音实难知,知实难逢,逢其知音,千载其一乎!”[10]尤其是身处失意之中的文人,其叹息更为沉重。蒲松龄出生于世代耕读之家,一生醉心科举,却仕途蹭蹬。他十九岁应童子试,以县、府、道三试第一补博士弟子员,但此后连续十几次参加科举考试却连战皆北,直到七十一岁才得了个岁贡生的头衔。如此难堪的科举之路让他满心不甘,认为“天孙老矣,颠倒了天下几多杰士”(《大江东去•寄王如水》)[11]1986;他自比为明珠美玉却遭暗投:“卞和抱荆璞,献上章华台。楚王愤不顾,弃之等尘埃。”(《送喻方伯》)[11]1762“知我者,其在青林黑塞间乎!”[6]1这是蒲松龄渴望知己之情的人间悲号。

范十一娘身为祭酒之女,在封建礼教的桎梏下,恰如《牡丹亭》里的杜丽娘,深锁香闺,其孤寂苦闷无人怜知。蒲松龄大半生坐馆毕氏之家,常常“寂寞荒园明月夜,蕉窗影里度清宵”[11]1743,他在独自咀嚼着常人难以体味的沉寂落寞。

封三娘出现了,范、封二人相互爱慕激赏,照顾关怀,心有灵犀,精诚默契,是精神和灵魂上的知己、恋人。但明伦评曰:“气味相投,一见如故,赠缟献纻,古君子交友之道,乃在裙钗。”[6]611但评一语中的,也可看作是对蒲松龄的知音之见。“古君子交友之道”难道不正是蒲松龄内心深处一直期待的理想和憧憬吗?

生活中的蒲松龄有过知己之交,如他的挚友张笃庆、李尧臣。青年时代,三人共结“郢中诗社”,并称“郢中三友”,“相期矫首跃云津”[11]1906,但后来却都饱尝科举失败之痛。张笃庆发现蒲松龄因写《聊斋志异》影响到科举之事,就写诗相劝:“聊斋且莫竞谈空。”此言意味着最亲近的人竟不能理解自己的事业,无疑给在孤独中挣扎的蒲松龄增添了一份精神压力。蒲松龄早年曾读书于李尧臣家,云“李子希梅,与余有范、张之雅”[11]1034,说两人以信义相交,是知心朋友,关系如汉代之范式、张滂。实际上,出身于官宦之家的李尧臣对家境贫寒的蒲松龄恐怕还有些解衣推食之助。故数年后,他和李尧臣在科举上了无成就时,也就成了人家的口实,讥诮他白白耗费了李家的灯火。现实中蒲松龄的尴尬难道不正是小说中封三娘的顾虑之事:“娘子朱门绣户,妾素无葭莩亲,虑致讥嫌”吗?

蒲松龄坐馆于同邑毕氏之家,其才华深得馆东毕际有赏识,《聊斋志异》的创作得到毕际有的支持。毕家与当时的诗坛领袖王士禛是姻亲,王曾造访毕家,经毕际有推荐,王渔洋翻阅了《聊斋志异》,归家后又接连写来两信索借《聊斋志异》稿本。蒲松龄虽然得到王士禛和毕际有的知遇,但是毕竟身处不同社会阶层,王、毕均出身书香世家、名门望族,尤其王士禛又身为康熙年间的诗坛领袖,这些都是他们交往中难以逾越的鸿沟。封三娘对范十一娘说:“然贫贱者与贵人交,足未登门,先怀惭怍,恐为婢仆下眼觑,是以不果来。”这是骨气之言,却也隐含无奈,正是蒲松龄与贵人相交时真实感受的写照。

愿望在现实中无法达成,但蒲松龄在自己创造的花妖狐魅的世界里,却借助虚幻的形式实现了自己的理想与憧憬。封三娘与范十一娘逾越了世俗的一切鸿沟,结成了人人渴慕的精神上绝对平等情感上绝对真诚的毫无芥蒂的知己。然而,正如这份同性恋情难以为世人所容一样,蒲松龄一生渴慕的心神至交现实中却是难觅,封三娘的杳然而逝正反映了蒲松龄悲观的知己情怀。

前文说蒲松龄对男女同性恋情采用了不同的表现手法,之所以如此,当与当时社会的性爱风气及蒲松龄创作动机密切相关。明清两代男风盛行,上至达官贵人下至平民百姓,皆以好男风为风流雅事。同时,社会上大量描写色情与房中术的小说、戏剧作品的流传对文学作品中掺杂性描写的写作趋向也起了一定推波助澜的作用。在这样的社会风气之下,《聊斋志异》描写男性同性恋及性行为并不会引起世人侧目。但相较于社会对男性同性恋的宽容态度,中国古代社会对女性同性恋的态度要严苛得多。冯镇峦评《封三娘》就说:“男子相悦,常也;乃以女子悦女子,深情缠绵,如蚕自茧。”[6]610这不仅仅是中国古代社会的普遍现象,也是世界范围内男权社会中的普遍现象。古希腊人在涉及性领域时,极少会认为哪一类性行为是“违反自然”的,包括男同性恋的性行为,也被认为是“自然”的。但他们会独独把女同性恋挑出来,指其为“违反自然”。对此,法国哲学家福柯的解释是,在一个男权社会,女人在这种关系中篡夺了男人的角色,而女人对男人角色和权利的侵犯被认为比男人对女人角色和权利的侵犯会构成更为严重的问题[12]。恐怕这也是男权制下的社会里有关文献大多数仅涉及男性同性恋,而绝少涉及女性同性恋的原因之所在。在这样的文化背景之下,尽管蒲松龄在《聊斋志异》中表现出较为进步的性别平等观念,对女性有明显的尊重和重视,但他也不会冒天下之大不韪去细致描摹女性间旖旎缠绵的性爱情事,况且这也并非作者创作的本意。

以上结合明清时期的社会文化背景,以《封三娘》、《黄九郎》为例,研析了《聊斋志异》中的同性恋现象。“集腋为裘,妄续幽冥之录;浮白载笔,仅成孤愤之书”(《聊斋自志》)。当蒲松龄确立传情达意这一符合文学本质特征的创作追求时,他笔下绮丽的狐鬼故事就具有了表现形式的性质,而作者真正的用意是借此观照社会,寄托情怀。正因为如此,蒲松龄才能化俗为雅,借狐申之,在充斥着淫靡情色的同性恋社会氛围中,以自己的生花妙笔将同性恋情写得细致细腻宛转蕴藉,带给读者以审美的愉悦和人生的启迪。

[1](英)霭理士,潘光旦译注.性心理学[M].北京:生活读书新知三联书店,1987.

[2](明)张岱,弥松颐校注.陶庵梦忆[M].杭州:西湖书社,1982:53—54.

[3]李银河.同性恋亚文化[M].北京:今日中国出版社,1998:22.

[4](法)波伏娃,陶铁柱译.第二性[M].北京:中国书籍出版社,1998.

[5]张在舟.暧昧的历程——中国古代同性恋史[M].郑州:中州古籍出版社,2001:37.

[6](清)蒲松龄,张友鹤辑校.聊斋志异(会校会注会评本)[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[7](清)李渔.李渔全集:怜香伴[M].杭州:浙江古籍出版社,1992:69.

[8]吴存存.明清社会性爱风气[M].北京:人民文学出版社,2000.

[9](清)梁绍壬.两般秋雨庵随笔:燕台小乐府[M].上海:上海古籍出版社,1982:322.

[10](梁)刘勰,周振甫译.文心雕龙今译[M].北京:中华书局,1986:435.

[11](清)蒲松龄,盛伟编校.蒲松龄全集[M].上海:学林出版社,1998.

[12]李银河.福柯与性:解读福柯《性史》[M].济南:山东人民出版社,2001:200.

The Ouster Intimate with a Gnawing Regret Long——Implication Analysis of the Phenomenon of Homosexuality in Liao Zhai Zhi Yi

LIU Yan-ling

(Liao Zhai Culture Research Institute, Zibo Normal College, Zibo 255130, China)

There are no less than 12 stories involving homosexuality in Liao Zhai Zhi Yi. The arising of these works is closely related to contemporary social sexual fashion and writer's creation mentality. By "Feng San Niang" and "Huang Jiu Lang" which separately describe the male and female homosexuality, Pu Songling sharply taunts and criticizes the masculine homosexuality which prevailed in temporal in detail and direct striking style. While to the feminine homosexuality story he lodges deep intimate sentiments, the description of which is graceful, restrained, and implicit.

Liao Zhai Zhi Yi; homosexuality; Feng San Niang; Huang Jiu Lang

I206.2/.4

A

1008-9128(2011)05-0057-06

2011-07-12

2009年度山东省社会科学规划研究项目(09CWXZ22)

刘艳玲(1970-),女,山东淄博人,教授,硕士。研究方向:以《聊斋志异》为中心的明清小说。

[责任编辑 姜仁达]