映射域与输入空间的比较研究

王红梅

(盐城工学院人文学院,江苏盐城224051)

认知科学是从哲学、心理学、计算机科学、语言学等多角度研究人类智能系统的性质和工作原理的一门综合学科。在认知语言学的发展过程中,有两个标志性的理论成果:一个是概念隐喻理论,另一个是概念整合理论。前者标志着认知语言学正式成为语言学的一个研究对象,后者标志着其在趋于完善的过程中又向前迈进了一大步。在运用概念隐喻理论阐释认知过程时,唯一依赖的是对映射域的分析;而在运用概念整合理论阐释认知过程时,除了要分析类似于映射域的各输入空间,还要分析集合了各输入空间共同特征的类属空间、集合了各输入空间相关信息的合成空间及最终的成创结构,从而达到认清概念整合过程的目的。本文拟通过对认知语言学这两个主要理论中关键元素的比较,阐述它们的生成机制和内在联系,以期说明这两个有着密切联系的理论之间的异同之处。

一 概念隐喻理论中的映射域

概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory)的框架是美国语言学家Lakoff and Johnson于1980年在《我们赖以生存的隐喻》一书中首次提出。该理论一经提出,即引起了学界对隐喻机制的广泛讨论与深入研究,为认知语言学的进一步发展奠定了最初的理论基石。Lakoff and Johnson指出,隐喻不再是一种修辞手段,思想本身就是隐喻式的。他们论证了隐喻的普遍存在性、认知性以及隐喻包含的源域(source domain)、目标域(target domain)和映射(mapping)的方式,认为认知域是人类思维的基本单位,隐喻是人类思维的工具。[1]

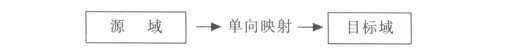

概念隐喻理论中的映射域只有两个:源域和目标域。源域中的概念通常是人们熟知的比较具体形象的概念;目标域中的概念则通常是抽象难懂的。源域中的概念可以通过单向映射的方式解释目标域中概念的含义,传达目标域中抽象概念的意义,从而实现对抽象概念的认知。映射是一整套固定的本体与喻体之间的实体论对应,目标域中难懂的概念可以在源域中找到相应的具体概念以实现意义的具体化。概念隐喻理论中隐喻的映射过程如图1所示:

图1 隐喻映射过程

二 概念整合理论中的输入空间

概念整合理论(Conceptual Integration Theory)是美国语言学家Fauconnier于1997年在对概念隐喻理论进行了深入研究的基础上提出的。该理论又称为合成空间理论,强调该理论在解释隐喻时依赖的不再是域,而是空间。每一个概念整合的过程都是多个空间相互运作的结果。Fauconnier认为,概念整合是一种基本的心理认知机制,机制中的一系列运作法则可以掌控包括隐喻在内的所有认知活动。[2]

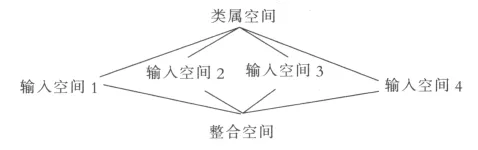

在概念整合理论中,认知结构的基本单位是心理空间,一个个小概念包,是一个说话人在思考或谈论已知、想象、过去、现在或将来情形时部分的现时表现结构。它们依赖于认知,表现认知主体特定心理图式的构建。在Fauconnier最初的理论框架中,心理空间是一个四位空间模式:两个输入空间(input space),分别是媒介空间和对象空间,为即将产生的整合空间提供认知源;一个类属空间(generic space),经过类比认知建立于两个输入空间之上,反映来自两个输入空间的共同抽象结构,也为整合空间提供输入;整合空间(blending space)是该理论的核心结构,承接着两个输入空间相关域的所有背景、结构和认知模型知识,形成以层创结构(emergent structure)形式为载体的新的概念。[3]Fauconnier的四位空间映射模式如图2所示:

随着概念整合理论应用研究的深入,Kovesces(2002)提出了多个输入空间的整合图示。他认为,在整合出新的概念的过程中,有时两个输入空间的认知源还不足以形成新的概念,只有在同一个类属空间下集合更多的输入空间,才能达到概念整合的目的。[4]勿庸置疑的是,多个输入空间之间要有共同的特征,才能抽象出它们的类属空间。Kovesces提出的多位空间映射模式如图3所示:

图3 多位空间映射模式(Kovesces:2002)

三 映射域与输入空间的主要区别

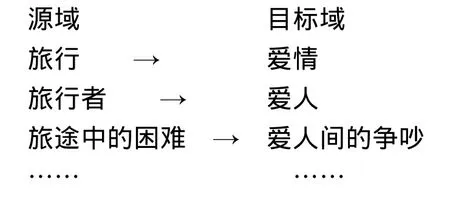

映射域与输入空间之间最主要的区别是它们的映射过程不同。概念隐喻理论探究的是规约概念关系(entrenched conceptual relationship),主要关注普遍且具规约性的隐喻概念化过程并解释其结构性拓展理据。概念隐喻理论认为隐喻是两个认知域之间的一种固定的系统的关系,是两个概念结构、心理表征之间单向的、不可逆的实体映射过程,通过源域中的具体概念认知目标域中的抽象概念。通常情况下,源域和目标域中的概念被假设为有一一对应的关系,通过对源域中具体概念的认知,可以达到理解目标域中抽象概念的目的。这种对应的映射关系甚至可以达到无限列举,因为映射域中的概念会随着社会的发展而不断增加。

如:爱情是旅行。

概念整合理论聚焦于新鲜的概念化过程(novel conceptualizations),致力于观察并阐释非规约性跨语域关系的新鲜个案。概念整合的过程也包含映射关系,只是它涉及的是分属不同心理空间的多个概念之间、多方向、选择性的空间映射关系,通过两个或多个输入空间及一个类属空间整合出一个新的概念。Fauconnier认为,概念整合的过程包括成形(composition)→完成(completion)→完善(elaboration)三个阶段。[2,3]这三个阶段都与输入空间提供的认知源紧密相连。成形是指通过跨空间映射,输入空间的特征分别向整合空间有选择地映射,形成在一定程度上区别于原有输入空间的概念模块;完成是指这些概念模块与人们长期记忆中的信息结构相匹配时,在整合空间中激发出特定的图景内容;完善是指层创逻辑在整合空间中进行认知运作,完成层创结构,整合出输入空间并不具备的新显结构。

在上述的三个阶段中没有提及类属空间。事实上,类属空间是概念整合中的桥梁,两个或多个输入空间之间必须有能提取相似的抽象特征的可能性,这些抽象的特征也会部分地映射到整合空间,否则,整合出的新概念可能会难以编码和解码,从而失去存在的意义。

概念隐喻理论主要用来阐释符合规范的约定俗成的概念化模式,概念整合理论可以用来阐释更多实施创新的概念化模式。[5]概念隐喻理论中的映射域之间是一对一的单向映射关系,而概念整合理论中的输入空间之间则不存在这种单纯的映射关系。输入空间和类属空间、整合空间一起,通过多对一和一对多的映射方式,阐释双语域模型中无法剖析的认知现象。[6]

四 映射域与输入空间的内在联系

人类使用语言进行交际的过程包含了发话人编码和受话人解码的两个步骤。编码和解码的过程都是在一定规则的制约下进行的认知活动。人类的认知主观能动性是认知语言学理论发挥作用的基础。[7]虽然概念隐喻理论和概念整合理论的运用常常是自动的、持续的,但是它们会受到文化语境、语域等多种与人类认知活动相关的各因素的综合影响。同时,也正是这些因素的存在,使人们得以认识到映射域和输入空间这两个分属不同认知语言学理论的关键要素之间的密切联系。

映射域和输入空间的存在都依托整体文化语境的传承。无论是一对一的映射关系,还是一对多的映射关系,它们都依赖于有此概念存在的文化语境而产生。文化语境(culture context)是指与言语交际相关的社会文化背景。它可以分为两个方面,一是文化习俗,指人们在社会生活中世代传承、相沿成习的生活模式,是一个社会群众在语言、行为和心理上的集体习惯,对属于该集体的成员具有规范性和约束性;二是社会规范,指一个社会对言语交际活动作出的各种规定和限制。享有共同文化语境的交流者之间更容易沟通,因为他们对源域与目标域之间的对应关系有共同的认知,更易于从各输入空间提炼出抽象的概念映射到类属空间,并最终完成概念整合。

一方面,不同文化语境中的许多概念具有相同或相似的内涵和外延,处于不同文化语境的人们可以自由地交流。比如对“旅途”、“爱情”、“计算机”、“病毒”等概念的认知就属于这种情形。另一方面,在文化语境发展的过程中,也必然会产生一些各文化语境独有或具有不同内涵和外延的概念。比如对于He is a dragon.这样的句子,在同一文化语境内不会产生歧义,但是由于“龙”这一概念不是存在于所有的文化语境中,或者不同文化语境对“龙”这一概念的理解不同,在跨文化翻译时,译者就必须考虑到目标语受众对这一概念的认知心理。

同时,映射域和输入空间都有跨语域映射的可能。语域(register)是语言使用的场合或领域的总称。英国语言学家韩礼德将其定义为,语言变体可以按照使用的情况划分为语域。简单地说,语域就是语言使用的领域,是语篇针对特定的交际场合,为达到某一交际目的而产生的一种功能变体。如新闻广播语言、广告语言、课堂用语、办公用语、家常谈话等就属于不同的语域。不同语域中的概念有时可以抽象出共同的特征,因此,概念隐喻理论中的源域和目标域可以是来自不同语域的概念并产生一对一的映射关系;概念整合理论中的多个输入空间中的概念也可以因为有共同的抽象特征而形成类属空间。[8]

五 结语

概念隐喻理论和概念整合理论是认知语言学的两个基本理论,前者是后者的研究基础,后者是前者的拓展并弥补了前者对新生意义阐释不充分的理论缺陷,为解构复杂而新鲜的隐喻表达提供了理论依据。映射域和输入空间虽然是不同的术语,它们的实质都是认知过程中无法避免的概念。认知语言学正是通过这些概念的相互作用,为我们揭示了一个更清晰的、易于理解的客观世界。

[1] Lakoff G,Johnson M.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[2] Fauconnier G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:CUP,1997.

[3] Fauconnier G,Tumer Mark.The Way We Think[M].New York:Basic Books,2002.

[4] Zoltan,Kovesces.Metaphor——A Practical Introduction[M].Oxford:Oxford University Press,2002.

[5] Fauconnier G.Conceptual Integration[J].Journal of Foreign Languages,2003(2):2 -7.

[6] 孙 毅,陈 朗.概念整合理论与概念隐喻观的系统性对比研究[J].北京第二外国语学院学报,2008(6):14-19.

[7] 王红孝.空间映射论与概念整合的认知过程[J].外语学刊,2004(6):66-72.

[8] 汪少华,樊 欣.概念隐喻、概念整合与语篇连贯[J].外语研究,2009(4):24-29.