眼屈光状态对睫状肌动力学的影响

张洪生/文

眼屈光状态对睫状肌动力学的影响

张洪生/文

目的:从运动生理角度来探讨不同屈光状态对睫状肌的动力学影响。方法:选择燕山地区年龄6~16岁的中小学生62人123眼,屈光度在(+6.00D~-6.00D)之间,按0.75D间距将检测眼结果分为13组,测定其眼睫状肌远点肌张力及肌力。结果:睫状肌远点肌张力在不同眼屈光状态为一稳定值,且随眼静态屈光度的增加而降低。结论:眼静态屈光的静态是远视标注视状态;在近视眼发生过程中调节功能没有发挥主动作用。

肌动力学;张力;肌张力;肌力;睫状肌张力;调节;静态屈光;假性近视

有关眼屈光状态与眼动参数的对应关系研究很多,尚未见到从运动生理的角度解释屈光状态对眼动参数影响的文章。本文借助骨骼肌运动生理中肌动力学的理论,探讨睫状肌运动与其动力学参数的关系。研究运动对肌肉力学影响的学科,肌动力学参数包括肌张力、肌力、肌肉耐力等,它们反映了肌肉的收缩功能,其中与运动功能最密切的是肌力与肌张力。

张力是弹性体的回缩力,肌张力即肌肉的收缩力,肌张力是维持身体各种姿势以及正常运动的基础,并表现为多种形式:如人在静卧休息时,身体各部肌肉所具有的张力称静止性肌张力。躯体站立时,虽不见肌肉显著收缩,但躯体前后肌肉亦保持一定张力,以维持站立姿势和身体稳定,称为姿势性肌张力。肌肉在运动过程中的张力称为运动性肌张力。肌张力描述的是肌肉某种稳定收缩时的状态。肌肉运动时的最大收缩力称为肌力,肌力描述的是肌肉的收缩能力。

肌肉为了达到最有效的收缩,在收缩前保持一定的初长度及一定量的基础收缩。此时的肌纤维长度称为最适初长度,为了表述肌肉收缩前的最佳静止状态。临床上通常将肌肉静止松弛状态下的紧张度称为肌张力。肌肉没有主动收缩,并非肌张力为零的状态。肌肉没有主动收缩,除了肌肉本身的弹性外仍然会有微弱的神经冲动控制,如:姿势性肌张力是通过牵张反射、对侧伸肌反射、状态反射等一系列的复杂反射完成的。

由运动生理的理论可知:在一定限度内,运动使肌纤维的数量增多、横截面积增大,肌肉的收缩功能增强。肌肉的强壮程度与肌肉的负荷量密切相关,长期的超负荷运动(在最大负荷限度内)使肌凝蛋白增加,肌肉收缩力、持久力增强。由于肌纤维收缩能力的增强,相应地维持其形态的静态肌张力也会轻度增加,表现为肌肉体积增大,硬度增加,运动员的肌力训练就属于这种类型。反之,长期限制肌肉收缩,会导致肌纤维萎缩,收缩力减低,静态肌张力也降低。肌肉纤维变细,肌肉体积减小,变软无力,称为肌张力减弱。在生理状态范围内,肌肉越发达,收缩力越强,静态肌张力也相应增加,反之肌张力和肌力均减弱,肌肉弹性限度内的生理性变化有别于由于神经性及肌源性疾病引发的肌肉痉挛或萎缩。

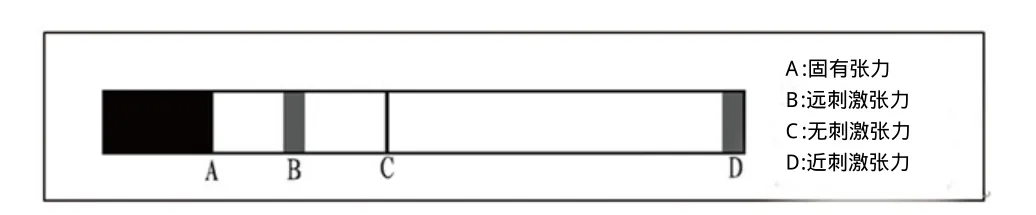

与骨骼肌相似,不同距离注视点刺激使睫状肌张力也有多种表现形式,包括远点视标刺激状态、无视标刺激状态、近点视标刺激状态等,还有一种人们熟悉的非生理的睫状肌麻痹状态。图上可解释几种睫状肌张力状态的定义(如图1)。

图1 睫状肌张力表现形式示意图

固有肌张力(A):睫状肌失去神经支配仅靠自身的弹性产生的固有张力,这种状态只有理论意义,难以在活体状态下获得(离体的肌肉组织应该是这种状态),如果应用睫状肌麻痹剂可以在一定程度上阻断神经支配,使睫状肌的弹性减弱,获得相对的固有静止状态(相对固有张力),可以认为是最低的静态肌张力状态。

远视标刺激肌张力(B):用5米远的视标作为刺激物,此时睫状肌处于收缩的起点,此时的睫状肌张力状态也处于静止静态,相对于无刺激状态,远视标刺激似乎是负调节状态,是否存在负调节仍然存在争议,笔者认为类似骨骼肌的姿势性肌张力属于自然状态下的静态张力。

无视标刺激肌张力(C):没有视标刺激的空虚视野状态下的睫状肌张力,即多数文献所说的张力性调节,或暗焦点。一般解释为睫状肌固有张力加上交感与副交感神经相互作用的平衡状态,此种假说尚无定论。其能反映睫状肌的功能,但测量繁琐,误差较大,不具有广泛的实用价值。

近视标刺激肌张力(D):最近视标刺激状态下的睫状肌张力,即骨骼肌的运动性肌张力。受副交感神经兴奋的支配,睫状肌的收缩达到最大,并处于稳定状态(即收缩状态下的静止状态),此时也是睫状肌的最大肌力状态,也称为调节力、调节最大范围,通过近点距或增加负镜片的方法测量。

肌力(调节):睫状肌张力由小到大,主焦点由远及近的过程称为调节。

调节滞后:调节理论认为注视点总落在刺激视标后面,近视眼注视点近于刺激点,远视眼注视点远于刺激点。在图1中用宽线表示。

需要注意的是,睫状肌的肌张力表述的是睫状肌某种收缩状态,从收缩功能看,眼在注视远点物体时,肌张力处于功能收缩的起点;眼在注视近点处物体时,肌张力达到最大收缩状态。睫状肌麻痹状态基本认为是睫状肌失去神经控制的固有弹性状态。从睫状肌的收缩功能看,位于调节起点的远视标注视状态更能代表其静止状态。通过屈光度的变化能够间接获得该状态睫状肌张力大小。如图1,远视标刺激张力(A-B),近视标刺激张力(B-D)通过这两个参数的测量,了解睫状肌的动力学特性。配戴矫正眼镜矫正屈光不正对睫状肌动力学参数影响很大,因此不能再以屈光不正进行测量。故本试验对象均选择初次配镜的屈光不正患者(非常重要)。本文屈光状态仍以散瞳验光所测的结果

1 对象和方法

对象的选择:中小学学生62人123眼,年龄6~16岁。其中近视眼68只,正视眼21只,远视眼34只,屈光参差<0.75,散光度不大于0.75,矫正视力不低于1.0,水平隐斜视<5△,垂直隐斜视<1△。

1.1 睫状肌张力的测定方法

远注视检影法:所有被检查对象均用0.5%复方托品卡胺眼药水散瞳,5分钟1次,共3次,15分钟后检影+主观验光。检影验光后,经主观验光远视力正常者记录其屈光不正度。药物作用消失后,重复前次验光方法并同时测量戴镜状态的近点距。验光过程均要求被检查者注视5米远的视标。用前一次结果减去后一次结果的差值即为远视标注视状态的睫状肌张力值,所采集数据用SPSS 软件进行统计分析。

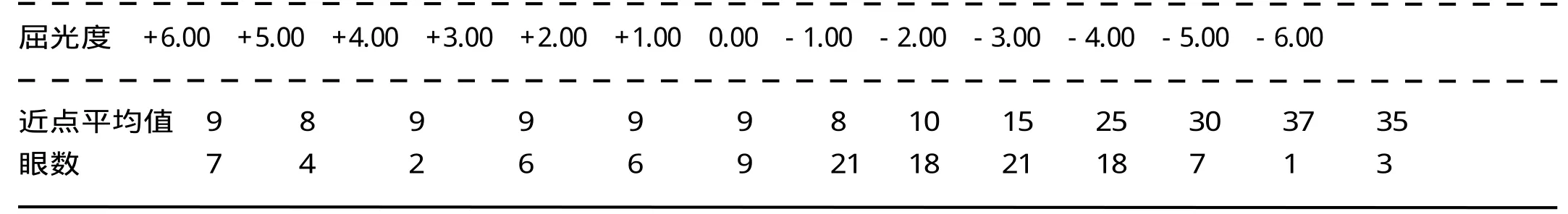

不同屈光状态的睫状肌张力值(散瞳前后的屈光度变化量)

睫状肌静态张力(单位:屈光度D)

2 结果

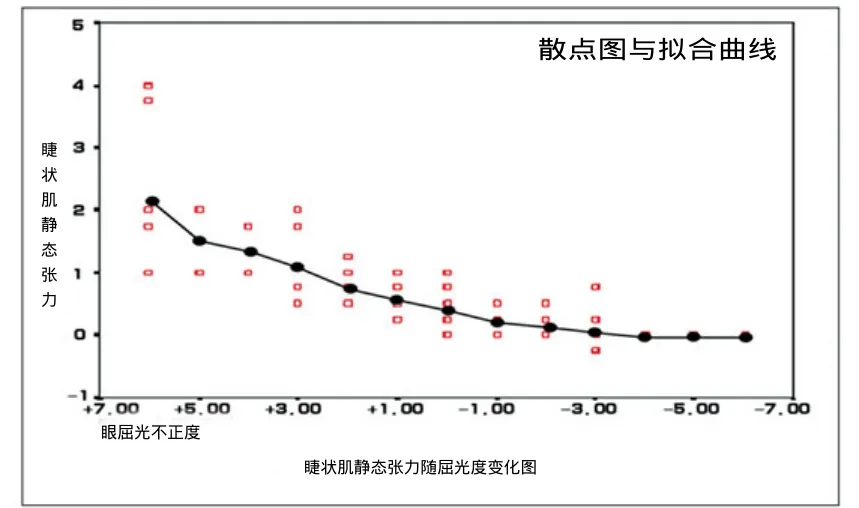

通过对123只眼各种屈光状态的睫状肌远点肌张力值的测定,可见远视标刺激状态下的睫状肌张力随远视眼屈光度的降低而降低。轻度近视眼接近一个稳定的值, 相关分析(r=-0.772 p<0.01)。不同程度的远视眼中睫状肌远点肌张力普遍较高,且远视眼程度越高远点肌张力值越高,眼固有屈光度小于-3.00D区间的呈现显著相关(r=-0.784)。睫状肌远点肌张力值在屈光状态接近正视眼时,仍保持较高的水平,个体差异较大,在调节过程中3例出现调节紊乱现象,即散瞳的结果反而比正常状态高。屈光状态大于3.00D的近视眼个体,远视标注视状态下静态睫状肌张力近似于零,相关系数(r=-0.259),调节近点距在近视眼明显延长。

3 讨论

以往对调节功能的研究主要关注的是屈光状态与调节参数的关系,忽略了眼屈光状态对睫状肌结构的影响。运动生理学理论表明,生理限度内的运动使肌肉功能增强,肌力、肌张力均增强,不同的屈光状态决定了睫状肌的负荷量,相同的视觉环境下,远视眼睫状肌必须超常收缩以代偿眼结构性屈光不足,长期过度的运动使睫状肌肌纤维增粗,静态肌张力及肌力均增强。近视眼则相反,-3.00D以上的近视眼日常的用眼距离睫状肌均不需要收缩,长期处于限制运动状态,久之,睫状肌肌纤维变细、萎缩,静态肌张力及肌力均减弱。有文献[3]报道高度近视眼的睫状肌甚至不发育,为结缔组织所代替。正视眼的屈光状态居于远、近视眼之间,静态肌张力及肌力处于居中的平衡状态。本文的测量结果也与此理论相符。因此,在研究屈光状态与调节功能的关系时,所选对象的屈光状态必须是自然状态下未“矫正”的状态,且研究对象的用眼环境应该接近,才能代表该状态的睫状肌功能,如果屈光不正被“矫正”,眼总屈光状态转化为正视眼或接近正视眼,此时的眼调节动力学环境发生改变,对原眼屈光状态的动力学调节参数已不具有代表性。

3.1 睫状肌远点肌张力与静态屈光的分类

当前不同的文献及书籍中对眼静态屈光做了如下定义,“眼在休息状态[1],调节静止[2],无调节状态[3]下”,平行光线通过眼屈光系统在视网膜聚焦的位置不同划分为远视眼、正视眼、近视眼。对于上述状态并没有给出准确的解释,也没有给出获得睫状肌静止状态的方法。

目前,多数文献将睫状肌麻痹剂的状态作为睫状肌的静止状态。且不说药物性肌肉麻痹能否将睫状肌的张力完全去除(去调节),单用非生理状态对生理性屈光状态进行分类本身就有问题,这就相当于先用肌肉松弛剂阻断正常肌肉的神经控制(类似神经损伤所致的瘫痪),然后检查自然状态肌张力是否正常,这本身不是很荒谬吗?可是,在多数屈光学文献中的主流观点就是这样的,产生这种观点的原因可能是忽视了以下两点,一是睫状肌的静态并非张力为零,而是保持一定的紧张度。二是不同的屈光状态的远点肌张力不同。主观地认为人在休息状态下肌肉应该不收缩,张力应该为零,因而就努力寻找最低的肌张力状态。于是就使用睫状肌麻痹剂,使睫状肌瘫痪。以此来获得最低静态。睫状肌麻痹使睫状肌基本失去神经支配处于瘫痪状态,睫状肌仅保持自身的弹性,此状态反映了睫状肌的固有张力状态。睫状肌已经失去了收缩功能,不具备生理功能当然不能作为静态分类的基点。

睫状肌的远点肌张力类似于骨骼肌的姿势性肌张力,睫状肌的远点肌张力是调节功能的起点,其大小在生理状况下反映了睫状肌的功能,在睫状肌自然放松的状态下眼睛并不刻意注视物体的细节,仅是放松地浏览远方的景物。它是睫状肌有效收缩的起点,此时的睫状肌具有最合适的初长度,并保持着一定的紧张度。紧张度的大小与睫状肌的发达程度成正比。睫状肌的远点肌张力大小在不同的屈光状态呈现一定的线性关系,并在同种屈光状态保持稳定,很像弹簧的弹性系数是一个定值,相对于屈光状态而言是固有状态。因此,睫状肌远点肌张力状态代表的不仅是调节的起点,也是眼屈光静态分类的基点。

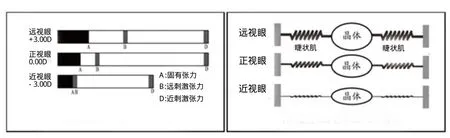

睫状肌远点肌张力状态(不散瞳)作为眼静态屈光分类的基点应该明确,实际上目前大多数技术人员就是这么操作的。如果认识了睫状肌在不同的屈光状态存在不同的远点张力,就没有必要一味地强调散瞳验光。唯一要澄清的是对“假性近视”现象的解释。睫状肌麻痹前后眼的屈光状态有时不一致,出现散瞳前为远视、散瞳后为近视的现象。许多屈光专著将这一现象错误地解释为“睫状肌痉挛”,进而提出由于调节过度导致“假性近视”的概念。“痉挛”是指肌肉的强直收缩,肌纤维已经完全收缩,就不可能再收缩了,也就是不可能再有调节力了,此时的肌力应该是减低的,但本实验通过对调节(肌力)的测量证实调节近点<10cm,睫状肌具有非常好的收缩力,即睫状肌收缩功能正常,并且出现“假性近视”者均未诉有调节疲劳导致的不适症状。另外,在远视眼中睫状肌麻痹前后的测量结果均不相同,散瞳后的远视性屈光不正度远远高于散瞳前。远视眼睫状肌的固有张力、远点肌张力普遍较高,并且与远视性屈光不正度正相关(本实验也证实了这点,如图2),然而,却没有人说远视眼含有假性近视,都解释为睫状肌张力较高,偏偏在跨越正视区时却改变了看法。这本身就前后矛盾,如果能够将自然状态睫状肌张力看作与其屈光状态相一致的固有成分就不会有这种看法了。

图2

3.2 睫状肌的远点肌张力与屈光演变

在发育过程中,眼的远视性静态屈光向正视、近视方向发展,由于屈光状态的变化,睫状肌收缩功能同时改变。是屈光度的变化改变了睫状肌的功能,还是睫状肌的功能影响了屈光状态的变化,二者谁是因谁是果对解释调节功能与近视眼发生的关系有重要意义。

由本实验测量结果可见,在正视化过程中,睫状肌的远点肌张力、肌力减退,在近视眼-3.00D前呈一定的线性关系。在眼屈光度增加-3.00D时,睫状肌远点肌张力衰退到“零”(r=0.259),肌力也明显减退,调节近点退至30厘米外,如果是调节过度(即睫状肌过度收缩)诱发了眼屈光度增加,根据前述的肌肉运动生理的理论,那么睫状肌肌张力及肌力应该增高,至少应保持不变。本文的测量结果是睫状肌静态张力与屈光状态呈显著的负相关(r=-0.772),静态肌张力、肌力的大小随着屈光状态由远视眼向正视眼、近视眼的演化逐渐降低,这一点与其他文献相吻合[9~11],并且在近视眼中尤其明显,当近视眼超过-3.00D后,睫状肌远点肌张力为零。睫状肌的肌张力和肌力(即调节功能)是随着眼静态屈光度的增加被动减弱,即近视眼导致了调节功能的不足(如图3)。因此,“调节过度导致近视眼加深”的观点显然不正确。另外,“假性近视”的现象也说明屈光不正加深的速度超过了睫状肌远点肌张力减弱的速度,也就是受屈光状态影响的调节功能尚未降低到正常,而屈光不正度已经变成近视眼状态。

图3

如果调节过度不是近视眼发生的主动因素,那么如何解释“近距离用眼过度诱发近视加深的现象”呢?笔者认为,近距离用眼除了调节功能之外更主要的是视网膜的图像识别功能。近距离用眼对视力的要求很高,目标的精细程度和持续时间导致的视网膜图像识别疲劳,加之处于视觉发育期的青少年视网膜功能不完善,过度的视觉刺激导致局部过度发育可能是近视眼的主要诱发因素。如果推迟入学的时间,减少用眼的强度,改善视觉环境或许可以推迟近视眼发生的时间。

3.3 睫状肌的远点肌张力与屈光矫正

由于睫状肌远点肌张力与屈光状态存在对应关系,并且随屈光状态由远视向正视、近视演化而减低,因此,在验光配镜进行屈光“矫正”时应考虑睫状肌远点肌张力的变化规律。远视眼远点肌张力较高,考虑代偿功能可以适当减低“补偿”的镜度,随着眼屈光状态被“矫正”为接近正视眼的屈光状态,一段时期后睫状肌远点肌张力会有一定的降低,此时再适当增加“补偿”的镜度。这种现象在远视眼过矫为近视眼时非常明显,有时睫状肌远点肌张力会减低到与近视眼接近的水平。对于所谓的“假性近视”,如前述其实质仍然是近视眼,只是其屈光度是由睫状肌的固有张力带来的,如果屈光矫正能够提高视力,改善症状则进行屈光矫正。将来是否会降低到正常可根据复查的结果作调整,如果将来肌张力减弱了,屈光状态转为正视状态了,则可以不必配戴矫正眼镜,但通常儿童近视会一直进展下去。近视眼由于睫状肌远点肌张力减弱,肌力减弱,如果将屈光状态矫正到正常,则此时调节无力,视近困难。可以适当减低“补偿”的镜度,随着眼屈光状态被“矫正”为接近正视眼的屈光状态,一段时期后睫状肌远点肌张力会有一定的增加,此时再适当增加“补偿”的镜度。总之,调节功能受屈光状态的影响,并与屈光状态相适应。

[1]徐广第.眼科屈光学(第四版)[M].北京:军事医学科学出版社,2005:55,122~129阎洪禄,于秀敏.眼生理学[M].北京:人民卫生出版社,2001:590~593

[2]李凤鸣,眼科全书[M],北京,人民卫生出版社,1996,2539,2565,2579

[3]汪芳润.近视眼[M].上海:上海医科大学出版社,1996:173~180,224

[4]范振华.运动医学[M].上海:上海医科大学出版社,1991:22~24

[5]真岛英信.生理学[M].北京:人民卫生出版 社,1987:79

[6]虞启链.验光与配镜 [M].天津:天津大学出版社,1990:287~301

[7]杨雄里.生理光学[M].北京:科学出版社,1980:128~146

[8]张霞飞,施明光.调节滞后与青少年近视的关系[J].眼视光学杂志,2005,4(7):248

[9]林智,高前应,黄娟,等.眼调节各因素与眼屈光不正的相关性[J].眼视光学杂志,2003,4(5):242

[10]李凤云,刘双珍,等.儿童少年近视眼的屈光演变[J].中国斜视与小儿眼科杂志,2002,3(10):130

[11]高前应,等.正视和近视儿童的张力性调节的两种测定方法比较[J].中国斜视与小儿眼科杂志,1999,4(7):164

作者单位:北京燕山慧眼医学验光配镜中心