三维地震勘探在城市活断层精确定位中的意义*

刘 影 沈月霞 牛小军

1)中国北京100080北京市地震局

2)中国河北邢台054000河北煤田地质局物测地质队

三维地震勘探在城市活断层精确定位中的意义*

刘 影1),沈月霞2)牛小军2)

1)中国北京100080北京市地震局

2)中国河北邢台054000河北煤田地质局物测地质队

回顾了城市活断层探测现状,指出了采用二维地震探测在活断层精确定位中存在中浅层小构造控制程度较差,在地层倾角较大地区断层归位不够准确,受建筑物和其它障碍物限制致使测线布设与断层走向斜交造成断层定位不准,以及由于测网密度限制造成的断层交汇处、断层分段点、端点位置控制程度较差等主要问题.从理论上分析了三维地震勘探的优势,认为三维地震勘探可以较好地解决由于二维地震勘探本身的技术缺陷和地表环境、地质条件影响所造成的断层定位不准的问题.通过实例剖析,从野外采集难点,仪器选择,观测系统定义,优化施工设计,野外质量监控,特殊数据处理手段,以及取得的良好地质效果等方面进行详细阐述,论证了利用三维地震探测在城市进行活断层精确定位中的可行性及其意义.

城市活断层精确定位 建筑物密集区 二维地震探测 三维地震勘探 数据采集

引言

城市通常位于第四系地层覆盖区,城市活断层探测的目标断层绝大多数为隐伏断层,因此,地球物理探测成为活断层探测中的重要手段.由于我国进行活断层探测的20个重点城市遍及全国,各地的第四系覆盖层厚度相差悬殊,地表环境、地质条件复杂多变,加上城市建筑密集,交通干扰严重等因素,给活断层探测带来极大的困难.城市活断层探测在这种复杂条件下摸索前行,在断层空间定位、活动性评价和深部构造环境探测(刘保金等,2009)中取得了可喜的成果.但是目前开展的活断层探测基本采用的是二维地震反射波勘探,倾斜地层、复杂构造偏移归位误差较大,而且二维测线对地形、障碍物适应较差,造成某些断层的特殊构造部位定位不够精准.

目前三维地震勘探技术在石油和煤田勘探中已经广泛应用,勘探精度逐渐提高,对精细断层解释技术已经比较成熟,解释手段也在日新月异的发展.沈月霞①沈月霞.2009.河北煤田地质局物测地质队资料.等在某建筑物密集区针对目的层较浅(135—315m),地层倾角小,地表条件极复杂区进行三维地震勘探,获得了良好的地质效果.郭彦民(2004)通过开滦荆各庄矿建筑物密集区三维地震勘探实例分析,论证了在高倾角(地层倾角40°—70°)、地表条件极复杂区(建筑物密集区占工区的95%)、目的层较深(220—530m)的地区进行三维地震勘探,也能获得较好的地质效果.夏训银(2010)在顺义新城规划区用三维地震勘探进行了城市活断层探测,对工作区内顺义—良乡断层中深部空间形态和展布进行了高精度控制.可见在城市活断层的探测中,采用三维地震勘探技术必然会使探测精度大大提高.

三维地震勘探观测系统灵活,在复杂的城市地表环境中进行活断层探测有一定优势.三维地震采集的数据经过处理后得到的是一个三维数据体,可对断层进行立体追踪,而且三维偏移能实现反射界面准确归位,在地层倾角较大、构造较复杂地区较二维地震勘探有明显优势.同时三维特有的等时切片和相干切片对小断层有放大作用,能帮助确定小构造的位置和延展长度,从而实现对断层的精确定位,对城市活断层探测有明显的意义.

1 城市活断层探测现状和存在的主要问题

目前,在城市活断层探测中采用的地球物理方法(方盛明等,2002)有:微重力测量、大地电磁测深、瞬变电磁法、电磁波层析成像、高密度直流电法、地质雷达、反射地震法、地震宽角反射/折射方法、层析成像探测、宽频带流动地震台阵观测方法等.相对于其它探测手段而言,浅层人工地震探测深度大、分辨率高,在城市活断层探测中,成为最主要的地球物理探测手段.

城市活断层探测中采用的基本都是二维地震反射波勘探.二维地震观测只能获取反映(x,t)平面内的地质信息.即使在二维勘探中,有时也在地表按面积布置测线,但每一条测线都是按二维采集数据.并按二维进行偏移处理.由于二维偏移(陆基孟,2006)是沿着测线的视倾角方向进行的,偏移结果不完全,也不准确,尤其对于地下复杂的地质构造进行二维地震勘探,二维归位处理就不能准确反映地下界面的真实形态;而且二维数据采集时会产生来自非射线平面内的侧面反射波,从而造成一些假象,误导解释结果.同时,二维采集对地形、地物的障碍、地表条件适应性比较差.

二维地震勘探自身的局限性和城市建筑物密集、障碍物多等问题造成的城市活断层探测结果存在以下主要问题:

1)中浅层小构造控制程度较差.

2)地层倾角较大地区断层归位不够准确.

3)断层交汇处、断层分段点、端点位置控制程度较差.

4)受建筑物和其它障碍物限制,有时测线布设与断层走向斜交,造成断层定位不准.

5)城区由于建筑物密集,控制测线较少.加上干扰多,获得的剖面质量较差,断层定位精度受到影响.

断层交汇处、断层尖灭点、断层分段点在确定潜在震源区边界时处于特别重要的地位,这就决定了必须采取措施对断层的特殊部位进行精定位.

2 三维地震勘探在断层精确定位中的优势

由于三维地震采集的数据经过三维常规处理后得到的是一个三维数据体,三维偏移(陆基孟,2006)是在三维空间进行归位的,各点都是按照它们真倾角方向偏移,因此可以回到它们各自的真实位置上.三维偏移的结果与真深度是一致的.相对于二维地震勘探,三维地震勘探有如下优越性:

1)三维采集的数据按三维空间成像处理,可以真实地确定反射界面的空间位置.

2)三维观测可以在一定范围内避开地形、地物的障碍,对地表条件适应性较强.

3)三维观测可对振幅有更大的保真度,相位数据更齐全,有利于研究地层的岩性.

4)三维地震勘探资料的完整统一性及显示技术的可视化,更便于人工联作解释.解释系统可以进行层位自动追踪、任意方向时间剖面闭合、等时切片断点分析、断层立体追踪、图形缩放、旋转、不同方式显示等手段多参数解释,提高了资料解释的精度和可靠性.

由于三维地震得到的是一个数据体,可以垂直断层走向方向,任意切割剖面,这样就可以避免二维地震探测中因障碍物限制造成的测线与断层斜交的问题.

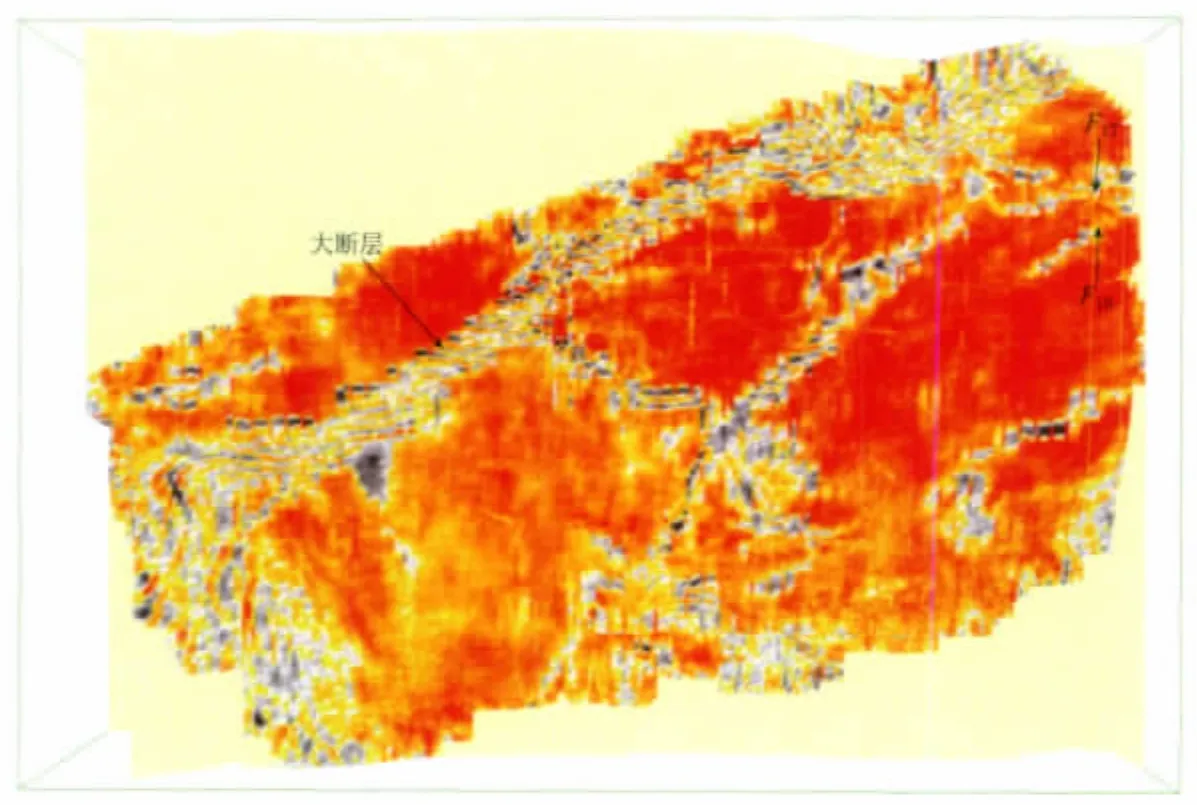

层拉平技术是三维地震勘探的常用解释技术,形成的目的层层拉平显示图(图1),可以比较清楚地显示断层的展布方向和相互切割关系.

等时切片(孙家振,李兰斌,2006)是三维地震特有的显示方法.利用纵、横剖面和等时切片综合对比解释,可以了解构造形态和断裂分布特征;进一步切垂直构造走向的剖面,又可对断层进行更准确的解释.等时切片上可以看到断层的走向、断层的切割和交叉.通过切割与断层走向垂直的任意剖面和不同时刻连续的等时切片,可以准确地确定断层的空间位置和相互切割关系.利用密集的、连续的系列垂直剖面和等时切片综合解释,可以可靠地追踪断层,确定断层的延伸范围与规模大小,以及在平面和空间的变化,这样就可以确定断层的端点、交汇点、分段点的位置.

图1 某探测区第9煤层层拉平显示图①沈月霞.2009.河北煤田地质局物测地质队资料.Fig.1 9th coal seam flattening display in a certain detected zone

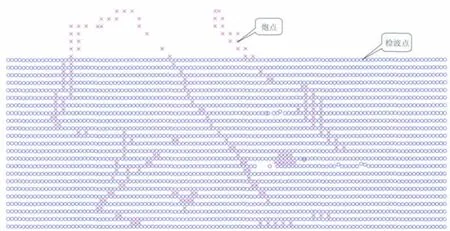

等时切片资料对小断层的反映是敏感的,有些小断层在铅垂剖面上反映不清楚,而在等时切片上能明显地反映出来,利用等时切片可以帮助确定小构造.图2中垂直剖面上F6小断点没有错断,也没有明显扭曲,而水平剖面上F6表现为同向轴异常扭曲.加密等时切片显示可以有效地确定小构造的边界,圈定小构造的分布范围.

图2 F6小断层在等时切片(a)和时间剖面(b)上的椅形显示(等时切片235ms)②牛小军.2009.河北煤田地质局物测地质队资料.Fig.2 Small-scale fault F6in horizontal slice(a)and time section(b)(horizontal slice 235ms)

综上所述,三维地震勘探可以解决由于二维地震本身的技术缺陷和地表环境、地质条件影响所造成的二维探测断层定位不准的问题.

由于三维地震勘探成本较高,需要用二维地震勘探进行大范围探测,在此基础上应用三维地震勘探的方法对断层重点部位进行精确探测.结合“十五”活断层探测结果,有针对性地在构造的特殊部位进行三维地震探测,以实现断层特殊部位的精确定位.

3 建筑物密集区三维地震勘探实例剖析

采用三维地震勘探进行城市活断层探测需要解决的难题是:城市建、构筑物密集,野外数据采集极其困难.

三维地震探测技术已经臻于成熟,通过在石油、煤田多年应用,从野外数据采集、室内资料处理到解释手段都已比较成熟,积累了很多可以借鉴的经验.

现以某建筑物密集区的三维地震勘探实践为例(沈月霞等①沈月霞.2009.河北煤田地质局物测地质队资料.),从野外采集难点,仪器选择,观测系统定义,优化施工设计,野外质量监控,特殊数据处理方法,以及取得的地质效果进行详细阐述,论证在城市进行三维地震探测的可行性.

3.1 数据采集

3.1.1 野外数据采集难点

1)区内地表条件复杂,激发和接收条件极差:地表建筑物密集,村庄面积约占勘探区面积的1/2,来往车辆繁多,河底硬化,兼有矸石山和硬土堆,给野外施工造成极大困难;而且区内浅层大范围广布卵砾石、流沙,在卵砾石、流沙中激发,能量产生较强散射,能量较大衰减的同时也降低了有效波的主频,一定程度上降低了资料的信噪比.

2)目的层埋藏浅.区内目的层埋藏很浅,在135—315m之间,要求采用炮检距和共深度点(CDP)网格较小的观测系统.由于目的层埋深浅,最大炮检距不能过大,导致较严重的直达波、折射波、声波、面波等规则和随机干扰与目的层反射波(有效波)发生相互干涉,使得地震记录信噪比偏低,客观上造成了波形识别困难.

3.1.2 野外采集主要技术措施

1)仪器的选择.针对勘探区地表条件较复杂,区内村庄范围大且密集的特点,选用美国产BOX无线遥测数字地震仪进行施工.该仪器不必与大线连接,不受线束约束,仪器车可以机动灵活地移动、停靠;同时仪器自带OMNI三维观测系统设计软件,能根据野外地表实际情况随时进行特殊观测系统设计,可确保叠加次数达到设计要求,获得连续的地下资料.

2)观测系统参数选择.针对地质任务,目的层埋深浅,求取速度的精度,动校正拉伸畸变对高频信号的影响,以及反射系数的变化因素,观测系统定为:束状12线10炮制中点激发;道间距10m,炮间距40m,偏移距15m;接收道数12×32道=384道;炮点网格20m×40m;检波点网格10m×40m;道数网格5m×10m;叠加次数4×5=20次;纵向最大炮检距165m;横向最大炮检距310m;最大非纵炮检距351.18m.

3)激发接收参数选择.选用可控震源激发,振动台次为2台×8次,扫描频率25—109Hz,扫描长度14s,驱动电平60%,检波器采用三串两并“十”字型组合,仪器前放增益48dB,1s采样录制.

4)优化施工设计.针对村庄面积大且密集的难题,采用常规观测系统与块状特殊观测系统结合来获取村庄下资料.

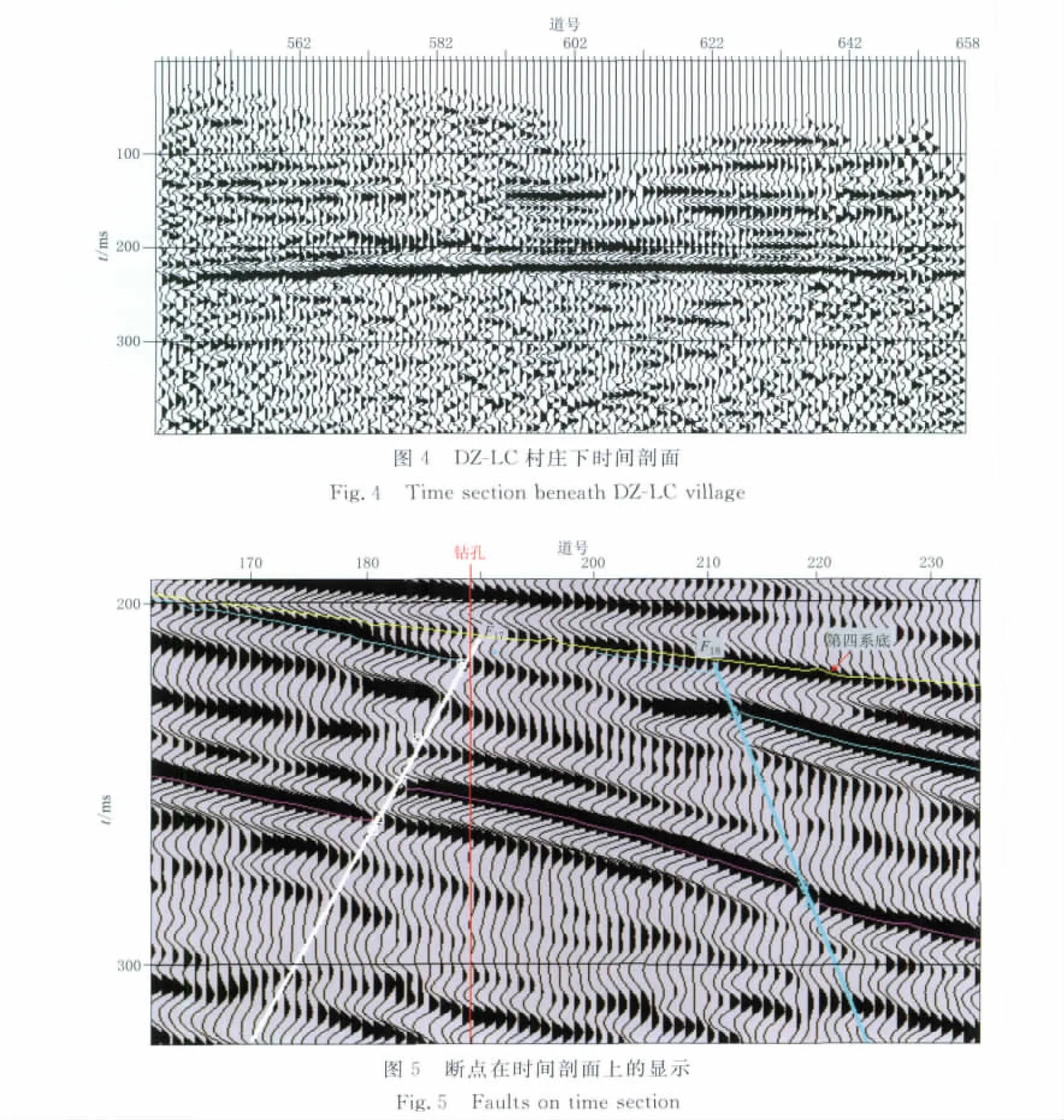

a.在原来设计不变的情况下,垂直于原线束方向,在3个面积较大的村庄处布置3块非常规特殊观测系统,用20m接收线距、23条接收线接收,接收线长据村庄的跨度而定,充分利用震源车可以到位的街道、空地进行激发,保证村庄下叠加次数不低于20次,尽可能多的获取村庄覆盖区的原始资料.面积最大的村庄DZ-LC(面积1.29km2)观测系统见图3所示.

图3 DZ-LC村庄观测系统示意图Fig.3 Sketch map for geometry of observation system at DZ-LC village

b.边施工边进行资料处理,把村外线束资料、特观资料叠加到一起,根据村庄下欠缺资料,有针对性地在村内布置有效激发点,用来完善全区数据资料.

5)每束线施工完即进行现场处理,及时指导野外生产,在野外施工的每个环节都严格按技术规程操作,并进行现场质量监控.

通过多方努力,在障碍区均进行了有效施工,并获得良好的原始数据.经过精细的数据处理,资料基本没受影响.DZ-LC村庄下初叠剖面见图4.

3.2 特殊处理手段

采用面元均化处理手段.在建筑物密集区或其它障碍物面积大的区域进行三维地震勘探,常常会因地表条件限制造成采集数据中缺道多,偏道、远道多,叠加次数变化很大的情况,这样就会导致三维面元的覆盖次数出现极度不均匀的情况,而这种不均匀情况在能量上的差异会导致后续的倾角时差校正(DMO)、偏移效果受到影响.采用面元均化处理技术,对面元内的覆盖次数进行调整,同时做面元能量均化,使三维面元内的能量均化.

3.3 地质效果

经过精细资料处理和综合地质解释,所获地震地质成果与6个新增孔验证,符合良好.典型地质效果见图1和图5.

较大断点在时间剖面上的反映主要是同相轴的错断或缺失等,同时可能伴有断面波存在.小断点在时间剖面上的主要标志是同轴的扭曲、分叉及振幅的明显变化等.如图5所示,F17断点、F18断点在剖面上清晰可见.

4 讨论与结论

三维地震勘探得到的是一个数据体,可以垂直断层走向,任意切割剖面,避免了二维地震探测中障碍物限制造成的测线与断层斜交的问题.三维地震勘探层拉平解释技术,可以较清楚地显示断层的展布方向和相互切割关系(图1),在此基础上有针对性地密集切割纵、横向时间剖面和不同时刻连续的等时切片.综合对比解释,准确地确定断层的空间位置和相互切割关系,这样就能确定断层端点、分段点、交汇点的位置.三维地震勘探所特有的等时切片对小断层有放大作用(图2),可以帮助识别垂直地震剖面上反应不明显的小断层,提高中、小断层的勘探精度.

在建筑物密集、地表条件极复杂、覆盖层较浅、地表倾角较小工作区,通过选用先进的无线遥测地震仪,应用科学合理、灵活的三维地震勘探观测系统,选用合适的观测系统参数,优化施工设计;采用常规观测系统与块状特殊观测系统相结合,同时进行现场处理,有针对性地布置有效激发点,来完善工区资料,可获取可靠的原始记录.采用特殊处理手段,经过精细处理和综合地质解释,可以获得良好的地质效果(图5).全国各大城市建、构筑物密集,地表条件复杂,第四系覆盖层厚度相差悬殊,在覆盖层较浅地区采用炮检距和共深度点(CDP)网格较小,接收线较短的三维观测系统,以获得小断层弱信号的反射信息.由于横波地震勘探比纵波分辨率高,对于近地表的断层宜采用三维横波勘探,有条件地区可采用三分量检波器接收,以便于对近地表地层进行更详细的分层,更准确地判定上断点的位置,为断层活动年代鉴定提供依据.在覆盖层较深、倾角较大地区要采用较大的接收方位角有效压制多次波,控制好最大非纵炮检距与最深目的层埋深关系.炮检距从小到大均匀分布,保证同时勘探浅、中、深目的层,采用激动灵活的动态设计三维观测系统来保证激发、接收效果,以获取可靠的原始资料.

可见三维地震勘探可以较好地解决由于二维地震勘探本身的技术缺陷和地表环境、地质条件影响所造成的断层定位不准的问题.根据地表条件和地震地质条件,选用先进的仪器,选择合适的观测系统参数,采用科学合理的工作方法,应用三维地震探测在城市进行活断层精确定位是可行的,有重要的理论和实践的意义.

方盛明,张先康,刘保金,徐锡伟,白登海,姬继法.2002.探测大城市活断层的地球物理方法[J].地震地质,24(4):606-613.

郭彦民.2004.建筑物密集区高倾角三维地震勘探效果[J].中国煤田地质,16(1):51-52.

刘保金,胡平,孟勇奇,酆少英,石金虎,姬继法.2009.北京地区地壳精细结构的深地震反射剖面探测研究[J].地球物理学报,52(9):2264-2272.

陆基孟.2006.地震勘探原理(下)[M].第2版.东营:中国石油大学出版社:56-60.

孙家振,李兰斌.2006.地震地质综合解释教程[M].武汉:中国地质大学出版社:84-86.

夏训银,左万宝,张进国,刘桂梅,程增庆,张丽.2010.三维地震在城市活断层探测中的应用[J].勘察科学技术,(1):58-61.

刘 影 北京市地震局助理研究员.2004年北京大学地球与空间科学学院地质系构造地质学专业毕业,获硕士学位.曾参加"十五活断层探测"浅层物探解释工作.现研究方向为强震观测.

注:孟令媛、李宇彤、郑建常、蒋海昆、王秀英、宋美琴等的简介分别见本刊:Vol.33,No.4;Vol.30,No.4;Vol.29,No.4;Vol.17,No.4;Vol.31,No.6;Vol.33,No.5.

Significance of 3Dseismic exploration in urban active fault fine locating

Liu Ying1),Shen Yuexia2)Niu Xiaojun2)

1)Earthquake Administration of Beijing Municipality,Beijing100080,China

2)Hebei Geophysical Prospecting and Surveying Team,Xingtai,Hebei054000,China

Present state of urban active fault survey is reviewed.Some problems of unban active fault fine locating by using 2Dseismic exploration are presented,such as poor controlling of small-scale structures in middle-shallow strata,insufficient precision of fault homing in steeply dipping strata,inaccurate fault location coming from oblique intersection between surveying lines and fault strike due to existing buildings and other obstacles,and inadequate constrain on fault breakpoint,intersection position and endpoint due to sparse surveying grids.Advantage of 3Dseismic exploration is analyzed theoretically.The problem of inaccurate fault location,induced by limitation of 2Dseismic exploration,surface environment and geological conditions,can be solved by using 3Dexploration.The feasibility and significance of using 3Dseismic exploration in urban region is demonstrated through example analysis in data acquisition,instrument selection,geometry design,optimizing design,field quality monitoring,special data processing and good geological effects.

urban active fault fine locating;region with crowded buildings;2D seismic exploration;3Dseismic exploration;data acquisition

10.3969/j.issn.0253-3782.2012.01.009

P315.2

A

刘影,沈月霞,牛小军.2012.三维地震勘探在城市活断层精确定位中的意义.地震学报,34(1):97-104.

Liu Ying,Shen Yuexia,Niu Xiaojun.2012.Significance of 3Dseismic exploration in urban active fault fine locating.Acta Seismologica Sinica,34(1):97-104.

北京市地震局科技专项资助.

2011-02-24收到初稿,2011-08-26决定采用修改稿.

e-mail:liuying1975@gmail.com

——工程地质勘察中,一种做交叉剖面的新方法