编目的过去、现在和未来*

□翟晓娟

1 图书编目面临的挑战

图书编目经历了上千年的历史,存在的时间比图书馆还要久远,曾经发生过若干次翻天覆地的变化。虽然每一次变化过程都面临着困难和鸿沟,经历了困苦和挣扎,但不断适应时代潮流,一次次从量的积累升华为质的飞跃。21世纪,新技术环境下的人们的思想和行为都发生了重大转变。网络从原有的信息单向发布的Web1.0发展为鼓励用户互动的Web2.0,继而在探索 Web3.0。原有的信息组织方式已显落后。用户不再满足于被动地接受信息,而是积极参与到信息的收集、组织、加工和传播等各个环节。在这样的大环境下,图书编目再次遭遇来自各个方面的质疑和挑战,这些挑战主要针对以下三个方面。

1.1 职能定位——搜素引擎的挑战

近现代图书编目的职能以“致用”为先,为用户提供图书馆资源的指南[1]。根据OCLC2005年调查报告——《图书馆与信息资源的理解》显示,“84%的用户使用搜素引擎开始信息检索,1%的人从图书馆网页开始信息检索”[2]。搜索引擎在上世纪90年代末崛起,迅速替代图书馆主页成为用户信息检索的主要入口,并大有取而代之之势。图书馆人为这一局面心痛不已,曾一度视Google为洪水猛兽,但与其展开的用户争夺战却显得捉襟见肘。这不禁让我们思考,目录“致用”的思想在新时代是否合乎时宜?图书馆人是应该继续与商家争夺用户,还是对目录职能作重新思考?

1.2 组织方式——用户的挑战

图书馆员组织目录,用户使用目录,是自古以来的惯例。然而在 Web2.0、Web3.0时代,用户的思维模式发生了重大转变,盲从于单一信息源已成为历史,群体智慧备受推崇。网络上源于用户的声音冲击着图书馆。他们对独占方式的编目提出质疑。虽然图书馆员精通图书分类法且熟悉编目格式,但现代学科发展趋于多元化,交叉学科层出不穷,图书馆员单一的专业背景显然难以对每一个学科都深入了解,因此现有的编目模式有失偏颇。面对群体智慧的质疑,值得我们思考的是,独占式编目真的是最佳方式吗?单一信息源难道不会存在缺憾吗?编目活动是否应该考虑向用户开放?

1.3 目录格式——元数据的挑战

自1969年美国国会图书馆发行计算机可读目录(MARC)以来,MARC作为目录格式,四十年来一直垄断着整个编目行业[3]。在元数据蓬勃发展的今天,MARC遭遇到前所未有的挑战。现代网络用户需要摒弃信息孤岛,打破系统鸿沟,对数据进行无障碍地互操作。这就强调元数据的标准化、开放性和可扩展性。而Web3.0包含的“知识服务”、“语义网”、“本体”等概念又对于元数据提出了描述语义和数据间关系的新要求[4]。MARC存在着先天缺陷:如格式繁琐、语法孤立、语义模糊等。如果不变革则有可能禁锢编目的发展。因此图书馆界曾经展开比较激进的讨论——“究竟让MARC安乐死还是继续活”[5]。

2 需求驱动的编目历史发展观

纵观中西方编目发展史,我们发现,从书本式的原始形态到卡片式的成熟形态,再到以现代技术为基础的机读目录形态,编目的每一次发展都是为了改变其在某一历史时期面临的困境,从而满足当时的用户需求。探究目录的每一次蜕变过程,可以发现编目的进化是受到了需求驱动力的激发。需求驱动力是编目进化的内部动因[6],而新技术的发明和普及则配合着进化源动力加速整个转变过程。西方编目的演进具有明确的阶段分界线,反映了“需求驱动发展”这一历史规律。

2.1 西方编目的演进轨迹

①从财产清单到查检式目录。

16世纪以前,西方国家的图书馆大多为寺院垄断,用户局限于达官显贵、教士和藏书家而远离大众。当时的用户需求为:对藏书进行注册和登记。因此目录呈现为原始形态——财产清单。

到了17世纪,随着西方古典文化的复苏,寺院藏书转化为学院或私人藏书。用户范围从原有的特权阶层扩大到学生及社会上的一部分人。需求则因为用户人数的增多和人群的多样化而转变为“检索图书”。财产清单式的目录不便于检索。因此目录由原始形态进化为初级形态——查检式目录。

从财产清单到查检式目录的转变,经历了半个世纪之久。印刷术的发明和普及为这次转变创造了有利条件。经过图书馆界,特别是当时英国牛津大学包得利图书馆的不懈努力,书目结构从无序、单一排列的清单发展为以著者姓氏为中心、便于多途径检索的实用工具[7][8]。

② 从查检式目录到图书馆资源指南

19世纪,学院图书馆逐渐发展为国家图书馆、公共图书馆,用户范围进一步扩大到全民。用户数量的第二次激增使得需求又有了改变。全民用户要求图书馆目录规范化,具备通用性,同时可以全面导航图书馆资源。因此这一时期的编目活动由零散、非规范化向条例化、标准化、系统化方向发展。从潘尼兹的《九十一条》到杰维特的《论目录的建设以及总目录题名的排列方式、规则及范例》再到卡特的《字典式目录规则》。这些著作都将编目规则固定下来。目录组织由分立式目录发展为多款目的字典式目录;目录形式由书本式目录走向卡片式目录;目录职能由“查检式目录”进化为“图书馆资源的指南”[9]。从而形成手工目录的成熟形态。

西方编目的演进是从“财产清单”到“查检式目录”再到“图书馆资源指南”的过程。这是由于文献数量的不断激增,管理文献机构的不断变化,导致用户群体的不断扩大、用户需求的不停发展而发生的。用户的需求驱动力决定了目录的职能变化,目录职能的演进最终表现为目录形式的差别。

2.2 中国编目的历史蜕变

与西方编目史不同,中国编目在很长的历史时期都没有发生根本性改变。编目追求的目标始终是“辩章学术,考镜源流”[10]。以需求驱动的历史发展观来看,这是由于中国古代图书馆不对外开放,用户长期局限于士大夫阶层,需求单一、驱动力微弱造成的。特权阶级的用户与生俱来就肩负着弘扬传统文化的道德使命。因此编目的目的不是为了编制检索工具,而带有强烈的弘扬儒家伦理道德、阐发传统学术的意义[11]。从西汉刘向、刘歆编著的《别录》、《七略》和班固的《汉书·艺文志》到宋代郑樵的《通志》,再到清代纪昀的《四库全书总目》,都是注重内容编目,重视文献整理和保管,而轻视目录的查检功能[12][13]。

直到近现代,中文编目才产生了一次重大蜕变。20世纪初期图书馆开始向民众开放,用户检索的需求逐渐旺盛。西方文献激增,严重冲击了传统的分类体系。在西方编目思想影响下,中文编目从延续了千百年的 “形上之道”转而注重“形下之用”[14]。目录功能从整理文献向指导阅读转变。“致用”成为编目追求的目的。自此中国编目逐渐脱离传统目录学领域,借鉴西方编目方法,形成了具备新时代中国特色的分类法和著录格式[15]。

2.3 现代技术环境下的全面革新

20世纪,计算机和网络发明并普及,用户的工作、学习及生活方式都有了很大改变,对编目的需求也发生了巨大变化。需求驱动力再一次带来了编目具有划时代意义的革新。

① 计算机技术——从手工到机器编目

50年代计算机被发明,其惊人的数据存储量和计算速度触发了用户用机器来代替手工编目的需求。1969年美国国会图书馆正式发行计算机可读目录(MARC)磁带,计算机正式进入编目领域,机读目录渐渐替代了卡片目录。编目的速度和效率大大提高,并且支持多人同时使用。

② 网络技术——让目录联合起来

伴随着计算机的普及,互联网为世界掀起了信息浪潮。用户需要目录在互联网上呈现,需要把各个图书馆的馆藏联系起来。因此联机检索目录(OPAC)逐渐发展为依托于互联网的 WebPac[16]。书目提供方式从集中编目迅速发展成为联合编目。书目数据获取的效率提高,各种基于虚拟资源的服务蓬勃发展。网络让编目不再受到地域和时间的限制。

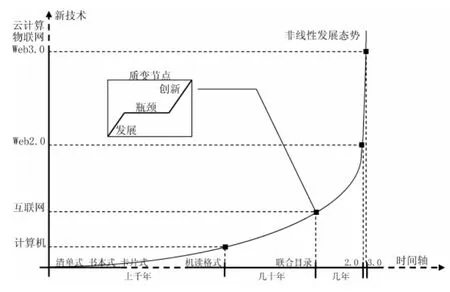

纵观历史,编目的发展是一个从产生、前进到遭遇瓶颈、突破、再创新的螺旋式提升过程。用户数量的激增和新技术的涌现使得用户需求变化的速率加快,编目的发展逐渐形成几何积数式的增长,见图1。

编目从手工方式到机读方式的发展经历了上千年的酝酿,从单机操作到网络联合编目的发展用了几十年的时间。新技术层出不穷,难免让我们眼花缭乱,但历史是最好的镜子。虽然时代在改变,技术条件在改变,但编目的本质没有变,推动编目发展的动因没有变。图书馆人只有遵循历史发展规律顺势而为,才能迅速有效地推动编目向前发展。

图1 编目非线性发展态势

3 基于需求重新定位编目职能

为了适应新时代的步伐,摆脱编目当前遭遇的困境,就必须对编目职能进行重新定位。根据需求驱动的历史发展观,用户需求是定位职能的标尺。用户的上网习惯、检索习惯以及追求的深层目的都是需要探究的重要问题。图书馆只有真正了解用户,才能从根本上把握编目发展的脉搏。笔者认为,用户在图书馆的需求有三个层次:寻找图书、阅读图书和获取知识。前两者是铺垫和基础,获取知识则是终极目标。可根据这三个层次的需求设计编目职能如下。

3.1 寻找图书——人性化的资源导航

图书馆的藏书数以百万千万,寻找图书是用户的首要需求。找书需求通常可分为两类,一类有明确的检索目标,用户要找具体某本书。另一类则检索意图不明确,但用户会有潜在倾向性。针对需求的差异性,编目可更加人性地组织资源导航。

对于第一类需求,现有目录的职能——“图书馆资源的指南”已基本可满足。编目可做的人性化改进有:

①适应用户习惯,改善检索策略,如提供Google式的单入口多途径检索。

②升级检索算法,提高检索速度和效率,平衡查全率和查准率。

③改良集成接口,减少多系统登录对用户造成的困扰。

第二类需求虽然不够明确,但为编目往人性化方向发展预留了广阔空间。可从用户的个性需求延伸出目录的人性化功能:

①热点关注。提供热点排行、检索排行、借书排行、阅读排行、评价排行、评论排行等。让用户对现阶段的热点一目了然。具有启发作用。

②阅读反馈。及时记录用户反馈信息,当用户的使用统计和评论、评分积累到相当数量时,将成为非常有用的选书依据。

③结合个人兴趣推荐图书。将用户的阅读习惯、浏览行为、点击日志等做加权算法,来针对用户兴趣推荐图书。还可对推荐书目进行后分类,突出人性化效果。

④自定义组件。用户可以根据自身的使用习惯和偏好自主添加目录中的应用组件,如“到书提醒”、“新书通报”、“个人荐购”、“个人收藏”等。以Web3.0的方式自由组织界面和功能,实现目录的人性化自定义。帮助用户更方便地查找图书。

因此新型图书馆目录将从“图书馆资源指南”发展成为“张扬个性、倡导人性的资源导航”。

3.2 阅读图书——智能化的全文获取

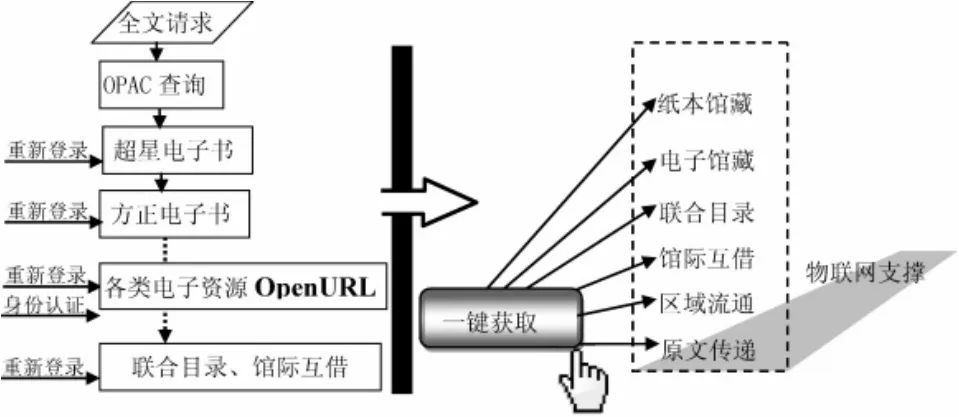

找书之后,获取并阅读图书成为进一步需求。当馆藏不足以满足用户需求时,集成化的文献保障服务则作为补充,帮助用户获取全文。如电子版图书、期刊的全文下载;联合目录结合馆际互借、原文传递的服务;区域内图书馆通借通还;OpenURL技术支撑的其他开放链接等[17]。这些服务目前都已实现,但使用效果却不理想。主要是因为服务系统各自为政,难以流畅地协同合作。数据格式不统一,共享效果不好。用户必须多次注册、登录并徘徊于各个系统之间。多系统的复杂性让集成化的全文服务难以大规模地普及应用。

要解决上述问题,就必须采用统一的元数据标准和支持扩展的系统架构。让系统间做到数据的封装传递和功能的无缝对接。值得庆幸的是,这类技术:如统一的元数据格式、标准的 Web服务协议(SOAP、WSDL、UDDI等)和面向服务的架构SOA(Service-Oriented Architecture)都已经在很多领域成功运用。它们将成为智能化全文获取的技术支撑。如果全文保障系统全部采用这些技术,图书馆将会打破现有的集成化流程,改变繁复的用户体验困局,遵循“由近及远,由易到难”的原则,以最优化的方式提供全文。用户无需多次注册和登录,无需关心全文获取途径,无需来回往复于多个系统。他们仅仅需要点击 “全文获取”按钮,智能化的全文服务就会直接提供全文,或反馈“某时、某地以某种方式获取全文”的信息。如图2所示。

图2 全文保障服务由集成化向智能化转变

在不久的将来,当物联网普及应用,智能化的全文服务将如虎添翼。更多高科技手段,如射频识别(RFID)、红外感应、全球定位系统、激光扫描等[18],将为用户提供 “泛在式”的全文服务。用户可随时随地发出需求,文献全文将通过物联网实现载体的迅速置换和传递。“智能化”将成为新技术条件下全文获取的最大特征。

3.3 获取知识——学术化的知识空间

用户的最终目的是获取知识。知识的传递不仅通过阅读全文,也存在于浏览和检索目录、查找和遴选图书的过程中。这正是编目与用户直接产生知识关联的过程。目录提供的知识包含显性和隐性两种。

①显性知识来源于目录内容本身。检索型目录的传统款项:题目、著者、分类号、出版信息等显然过于简单。现代目录可以为用户提供更多更丰富的信息和知识:如文摘、封面、全文片段等文献客观内容;引文网络、引证关系等文献关联图谱;甚至是与版本学、校雠学相关的深层次学术知识。目录不再局限于简单的客观信息描述,而可以扩展为更有参考价值的学术知识。

②隐性知识存在于人脑之中。虽然没有被明确地表述出来,但具有很大的挖掘价值。编目可以进行的隐性知识挖掘有:

●用户行为挖掘。包括访问日志分析、使用习惯追踪、兴趣趋势预测等;

●标签信息挖掘。个性化标签(Tag)作为用户自我信息的储备,可以为他人传递信息片段,打破传统分类模式,形成目录体系的补充;

●用户聚类挖掘。相似内容的信息聚合和相似兴趣的用户聚合,可以让物以类聚、人以群分。用户彼此可挖掘出知识传递和学术交流的潜在可能。用户之间的知识吸引使得目录成为具有独特磁场的知识空间。

在信息井喷的时代,用户困惑于繁杂的信息海洋,而人脑为信息去伪存真的功能则显得更有价值。中国古代崇尚目录的学术价值,这在近现代被西方的“致用”思想所取代。值得思考的是,中国传统的学术风尚在当今信息环境下是否可以挖掘出新的价值?如果寻找和阅读图书的需求保持了编目的“致用”职能,那么获取知识的需求将为编目的学术职能开辟新的天地。编目在新时代的学术职能不仅是提供客观知识,而且提供用户之间的主观学术知识。正是需求驱动力决定了编目的学术职能卷土重来的新局面。综上所述,新时期编目的职能是由个性化向人性化发展的资源导航、由集成化转变为智能化的全文服务、由实用工具提升为实用与学术并重的知识交流空间。

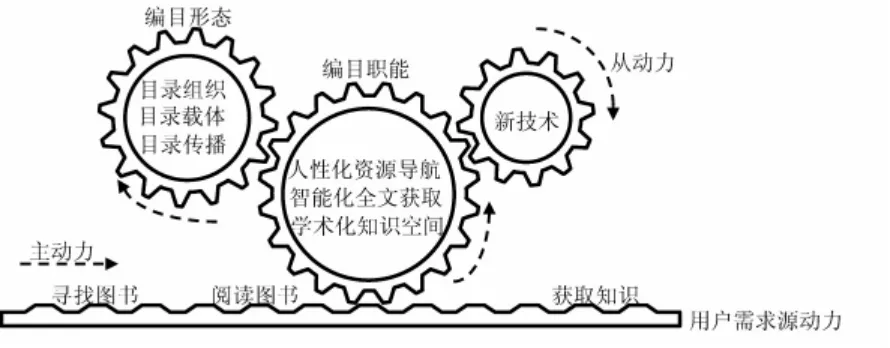

4 基于新职能设计编目的未来形态

用户需求作为源动力,千百年来推动着编目向前发展。编目职能作为核心因素决定着编目形态的变化方向。新技术则在每一次变革的过程中发挥着推波助澜的作用。编目的发展就像一组精密相连、丝丝入扣的齿轮,随着时代的变迁向前运动(见图3)。

图3 需求驱动的编目发展规律示意图

明确了编目职能以后,编目形式的发展便有据可循。结合新职能和现代网络技术,我们来设计编目的未来形态。

4.1 Library2.0改变组织定式

自Web2.0被引入图书馆领域并提出Library2.0以来,一些有真知灼见的图书馆正在尝试用各种2.0技术来改变用户与图书馆的关系[19]。OCLC自2005年开始了Worldcat Wiki项目,用维基(Wiki)技术发动用户来共同完善世界联合目录。OCLC还运用混搭(Mashup)技术进行跨界合作,促进图书馆与搜索引擎等网络应用的融合。英国的伯明翰大学图书馆,美国的俄亥俄大学图书馆、中国的厦门大学图书馆都在2.0技术应用上率先做出了尝试[20]。

但总体来说,目前Library2.0在应用方式的多样化和深度、广度上还有待提高。事实上很多2.0技术都可以引进目录的组织活动,改善图书馆与用户的关系。如个性化标签(Tag)可发挥用户随心所欲不受分类法束缚的信息行为,体现人们的信息活动片段,发掘可贵的隐性知识。SNS社区可以让用户之间建立深层次联系,形成用户黏性,体现目录知识空间的新职能。目录内容本身还可以和很多网络应用进行Mashup,如Google地图可以让馆际互借以图形化的形式呈现;非书资料可以和网络上的相关元数据混搭;非全文资源与网络购书密切关联等等[21]。Library2.0的深层次应用可以使目录活动成为开放式、多途径的组织模式。

4.2 Web3.0创新载体形式

Web3.0虽然在学术界尚无定论,但和很多技术名词密切相关。如泛型数据库、人工智能、语义网、本体、RDF、OWL等[22]。Web3.0将在 Web2.0的基础上把群体智慧开放至应用级别,赋予普通用户自主创建发布平台的权利,实现互联网工具的再解放[23]。这一切则有赖于元数据的统一变革。目前国际计算机协会制定了RDF和OWL标准;W3C公司制定了SPARQL检索语言标准;微软公司于2006年发布了连接服务框架(CSF,Connected Services Framework 3.0)[24]。种种迹象表明,Web3.0将是一个标准化、语义化描述元数据的时代。

图书馆现有目录格式MARC存在缺陷:字段定义不明确、模糊难懂、数据冗余。为了适应时代的发展,图书馆同仁们正在努力做出变革尝试。美国图书馆学会曾经制定 MARC XML,把2709格式的MARC21变成支持Web服务的元数据,但至今难以推广[25]。以MARC数据为基础构建文本文献本体的研究尚处于起步阶段,前途还未可知[26]。笔者认为,MARC能否生存下去最终将取决于是否能够适应Web3.0的数据需求,变革已成为不可逆转的趋势。无论MARC是否继续沿用,在Web3.0时代“支持标准、支持互操作、支持扩展”将成为编目工具的新特征。

4.3 SOA云延伸知识传播空间

2006年Google首席执行官埃里克·施密特在搜索引擎大会上首次提出云计算的概念[27]。随后各行各业争相响应。亚马逊推出了云存储服务;微软启动了Azure项目;IBM对企业开放了数据中心;Google则开发了基于云计算的Chrome操作系统。云计算带来了又一次科技领域革命[28]。面向服务的架构(Service-Oriented Architecture,SOA)则提供了基于网络服务创建、封装、架构和传播微服务的系统方法[29]。SOA与云计算的有效结合将实现云端标准化的应用级别用户共享。

在SOA云环境下,任何用户开发的标准化目录应用都可在网络上为大众服务。当应用级别的共享达到一定规模时,占据物理地域优势的服务可连接成云;相似性质的服务可聚合成云;指向共同目标的服务也可以形成云[30]。SOA云编目将最大程度降低书目数据的冗余,提高书目使用效率。本地目录因地域、数量的局限而逐渐萎缩,云端联合目录成为主流。书目控制将依托于SOA微服务的规范标准,通过网络用户评价、使用和下载频次自然产生优胜劣汰机制。目录知识的传播将打破学科的藩篱、地域的限制和时间的局限,达到空前融洽的互通局面。编目已不再局限于图书馆本身,而是集合图书馆、商业组织、用户为共同创作主体,达到人、知识和网络间的松散耦合。为知识共享、知识传播提供了无限扩展空间。如图4所示。

图4 未来编目形式示意图

未来的编目将集合 Library2.0、Web3.0、SOA架构、云计算等多种技术因素,形成以SOA微服务为基本单元,以自动聚合的云端服务为主要形式,以优胜劣汰为自动控制机制的编目形态。体现了目录的人性化、智能化、学术化。不仅满足用户的新需求,而且使用户成为编目主体的一部分,充分体现群体智慧的价值。

5 结语

编目在新环境下受到来自各个方面的挑战和压力,这正是编目又一次从量变到质变的契机。我们期待着编目能在职能定位、组织方式和载体形式上再次产生飞跃,更好地为用户服务。事实上面对挑战的不仅仅是编目,图书馆各项传统业务的发展都急切地需要变革。数字图书馆在现代技术环境下的发展方向、运行机制和可持续性都和传统业务的转型密切相关。希望本文对于编目发展规律的探讨能够有利于同仁们对这类课题的研究和探索。

1 高红.编目思想史.北京:北京图书馆出版社,2008

2 OCLC.Perceptions of Libraries and Information Resources.A Report to the OCLC Membership(2005).[2010-10-20].http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm

3 胡小菁,李恺.MARC四十年的发展及其未来.中国图书馆学报,2010(3):83-89

4 百度百科.Web3.0.[2010-10-20].http://baike.baidu.com/view/269113.htm

5 编目精灵.2.0时代究竟是让MARC安乐死还是让MARC继续活?.[2010-10-20].http://catwizard.blogbus.com/logs/19063485.html

6 王心裁.从古典目录学到现代目录学——中国目录学产生发展演变的轨迹.图书情报工作,1999(4):2-7

7 段明莲,关懿娴.西文文献编目.北京:北京大学出版社,1991

8 李晓新,张兰普,杜芸.新编文献编目.天津:南开大学出版社,2006

9 吴龙涛,叶奋生,吴晓静.最新详解《英美编目规则,第二版,2002修订本》.北京:北京图书馆出版社,2007

10 杜泽逊.文献学概要.北京:中华书局,2001

11 王京山.中国传统目录学“辩考”与“致用”的辩证思考.图书与情报,2002(2):25-28

12 姚名达.中国目录学史.上海:上海古籍出版社,2002

13 来新夏.古典目录学浅说.北京:中华书局,2003

14 程焕文.中国目录学传统的继承与扬弃——“辨章学术,考镜源流”批判.图书馆工作与研究,1996(4):14-20

15 彭斐章,乔好勤,陈传夫.目录学.武汉:武汉大学出版社,2005

16 胡小菁.论新一代OPAC的理念与实践.中国图书馆学报,2006(5):67-75

17 聂娜,翟晓娟.以用户为中心的新型OPAC系统——基于“Library2.0产品”概念下的产品设计.现代图书情报技术,2009(3):85-90

18 高钢.物联网和Web3.0:技术革命与社会变革的交叠演进.国际新闻界,2010(2):68-73

19 Michael E Casey,Laura C Savastinuk.Library 2.0:Service for the Next-Generation Library.L ibrary Journal,2006,9(1):40-42.

20 图书馆2.0工作组.图书馆2.0:升级你的服务.北京:北京图书馆出版社,2008

21 百度百科.Mashup.[2010-10-20].http://baike.baidu.com/view/241257.htm

22 维基百科.Web3.0.[2010-10-20].http://zh.wikipedia.org/zh-cn/Web3.0

23 蒋晓丽,付玉杰.互联网的二次解放——从工具进化的角度展望Web3.0发展趋势.广州大学学报,2010(6):54-56

24 潘庆超.Web3.0下的信息服务探析.图书馆理论与实践,2010(4):40-43

25 编目精灵.编目的未来.北京:国家图书馆出版社,2010:82

26 鞠彦辉.本体驱动的数字图书馆信息资源语义互操作研究.图书馆理论与实践,2010(1):10-12

27 维基百科.云计算.[2010-11-12].http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BA%91%E8%AE%A1%E7%AE%97

28 Erik Mitchell.Using Cloud Services for Library IT Infrastructure.[2010-10-12].http://journal.code4lib.org/articles/2510

29 翟晓娟,聂娜.运用微服务重组机制构建图书馆编目随需应变模型.现代图书情报技术,2010(10):23-27

30 翟晓娟.基于SOA的数字图书馆面向服务业务系统架构研究.南京:南京大学信息管理系,2009