沙地草甸草原植被恢复技术研究*

姚凤军,齐凤林

(辽宁省彰武县草原监理站,辽宁 阜新 123200)

草原是重要的自然资源,是陆地生态系统的重要组成部分,在维护生态平衡中具有不可替代的作用。多年来,由于受人类生产活动及草原建设资金投入不足等诸多因素造成的重利用、轻建设的掠夺式生产方式的影响,草原生产生态功能低下,已严重制约着当地农民的生产和生活,严重影响着一个县域经济的发展。彰武县属温和半湿润大陆性气候,年均降雨量509.0mm,旱年300mm左右,年蒸发量1 800mm。全县草原确权面积74 866hm2,有沙化、退化草原36 667hm2,主要分布于彰武的西北部。境内的草原主要是由沙质土构成,地表为风积沙丘,地貌特点为坨甸相间,沙丘多为固定和半固定。土壤为生草风沙土,质地疏松,渗透性强,极易沙化、风蚀。土壤极其瘠薄,有机质含量在0.2%以下。草原类型为沙地草甸草原,以蒙古植物区系为主,草原植被中菊科和禾本科植物占绝对优势。

1 研究内容与技术路线

为筛选适合沙地草甸草原植被恢复补播的优质牧草品种,探索最佳补播模式,寻求最佳治理途径,以提高治理成效。采用理论分析与试验示范相结合的技术路线进行研究,在恢复草原生态功能的前提下,达到大幅度提高天然草原牧草生产力水平和产品质量的目的。同时,以取得显著的经济效益、生态效益和社会效益。

1.1 采取围封育草技术

为加速沙化草原植物群落的正向演替速度,提高牧草产量和植被盖度,维护草原生态平衡,提高草原生产能力,有效遏制草原继续沙化的势头,采用水泥杆和剌线围栏的措施对天然草原进行围封,实行全年封育。

1.2 选择优质牧草补播改良技术

根据沙化草原及当地气候特点,选择在本地区适应性强、耐干旱、耐瘠薄、适口性好、营养价值高的牧草品种混合补播,快速提高和恢复草原植被盖度、草原生产力水平和草原生态功能。

1.3 补播时间

选择植物生长发育最弱的时期进行。补播时间还应根据降雨情况而定,一般在4月中旬至6月末完成。第1次播种在4月中旬~5月初;第2次播种在5月初~5月中旬;第3次播种在6月,具体补播次数根据气候及出苗情况确定。

1.4 补播方法

采用穴播、撒播和条播3种方法。对于裸露较大地块采取平作条播,人工开沟,行距30cm。裸露较小地块或片状裸露采取人工撒播或穴播方法。

1.5 播种量及播种深度

每公顷混播种22.5~37.5kg。牧草种子最好是草本与草本混合,灌木与灌木混合。播深:豆科牧草2~3cm,覆土1~2cm;禾本科牧草2~3cm,覆土2~3cm;灌木3~6cm,覆土2~3cm,播后踩(压)实。

1.6 草原动态监测

此项技术主要是应用3S技术,采用地面监测与遥感监测相结合的方法,对治理区和对照区进行周期性动态观测与评价。监测内容主要包括:收集制作沙化草原治理工程布局图和影像资料;获取试验任务量、实际完成量;监测植被盖度、高度、频度、草产量、生产能力、植被组成、草原沙化、退化和盐渍化状况和草原自然灾害情况等。准确及时掌握沙化草原生产力水平的变化情况,为科学合理地保护、建设和合理利用草原资源提供科学依据。

2 试验地选择

根据彰武县天然草原现状和地形地貌特点,试验地分别选择了3种不同类型的草地,分别为:沙化草地、重度沙化草地和严重退化草地。试验地选择在彰武县东北部和北部的主要草原分布区,选择试验地草原总面积为620hm2。分别为:四合城乡王家村张家沙化草场300hm2;四合城乡三官村尤家南坨子重度沙化草地186hm2;章古台镇新窝堡村前玻璃屯家西严重退化草地133hm2。张家草场和尤家南坨子两块沙化草地,立地条件与境内草原相同。围栏补播前草场沙化严重,草原生产力水平极低,草原植被盖度不足20%,牧草产量不足675kg/hm2。章古台镇新窝堡村前玻璃屯家西严重退化草地,属沙地草甸草原地带,为古河流冲积沙地,沙层最低达130m,为中期发育阶段的单项沙地,地表风积沙丘起伏,沙地交错相嵌,相对高度4~15m,处于由流动沙丘向固定沙丘或半固定沙丘的过渡时期,土壤为风沙土,结构疏松、腐植质土层不明显。地表植被稀疏,试验区主要草种有马唐、碱草、铁杆蒿、少量细叶胡枝子等。

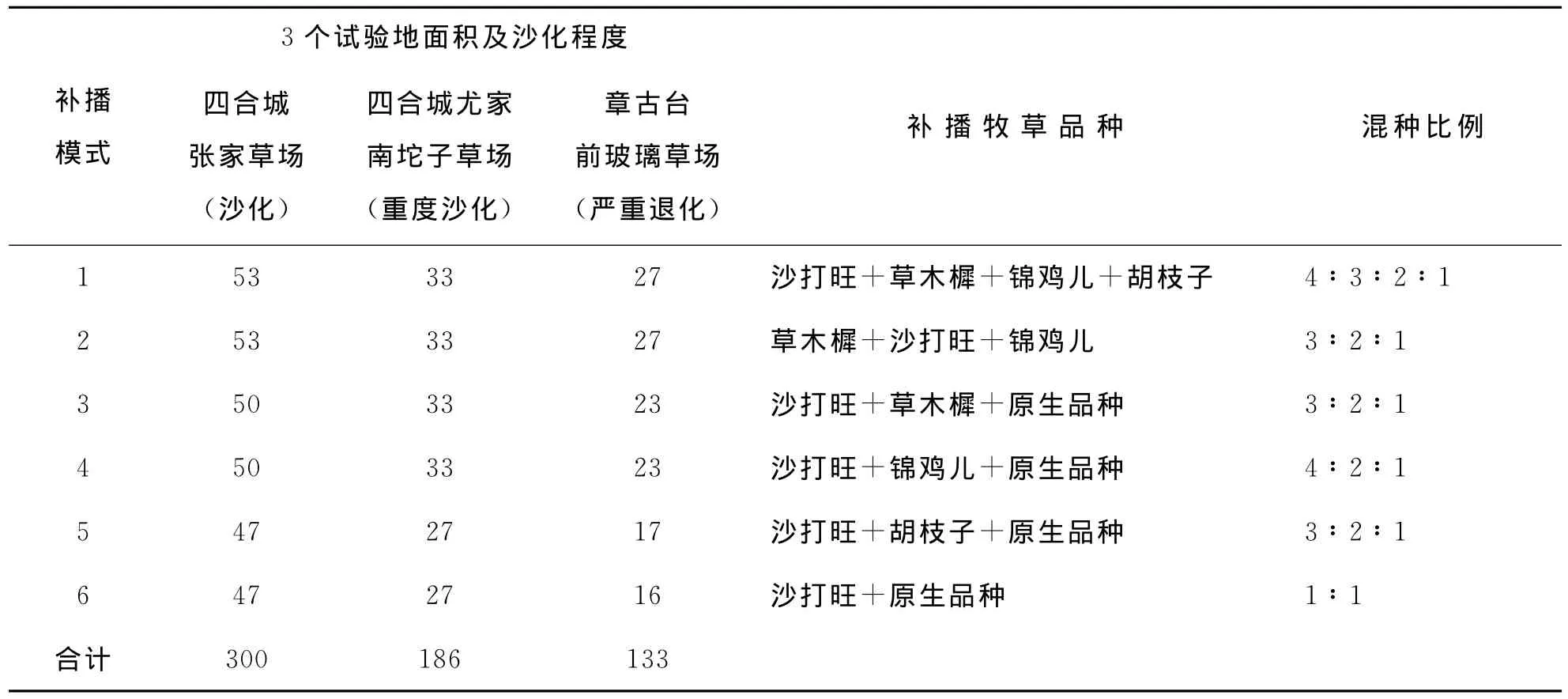

2.1 试验设计

试验时间设计为3年,具体试验时间为2008~2010年。在草原沙化程度不同的区域均采用一个设计方案,选用优良牧草品种及种植模式(详见表1),观察治理效果。

表1 3个试验地总体设计表hm2

2.2 试验调查

实地调查统计试验区内的植被盖度、高度、产草量及植物种数变化等情况。调查样方面积1m×1m,3次重复,调查时间为每年4、6、8月的22~25日,每年共调查3次。

本试验采用理论分析与试验示范相结合的技术路线进行研究,通过对沙化草原实施有效的生态治理,在恢复草原生态功能的前提下,达到大幅度提高天然草原牧草生产力水平和产品质量的目的,以取得显著的经济效益、生态效益和社会效益。

2.3 试验结果与分析

图1 3年试验监测结果对照

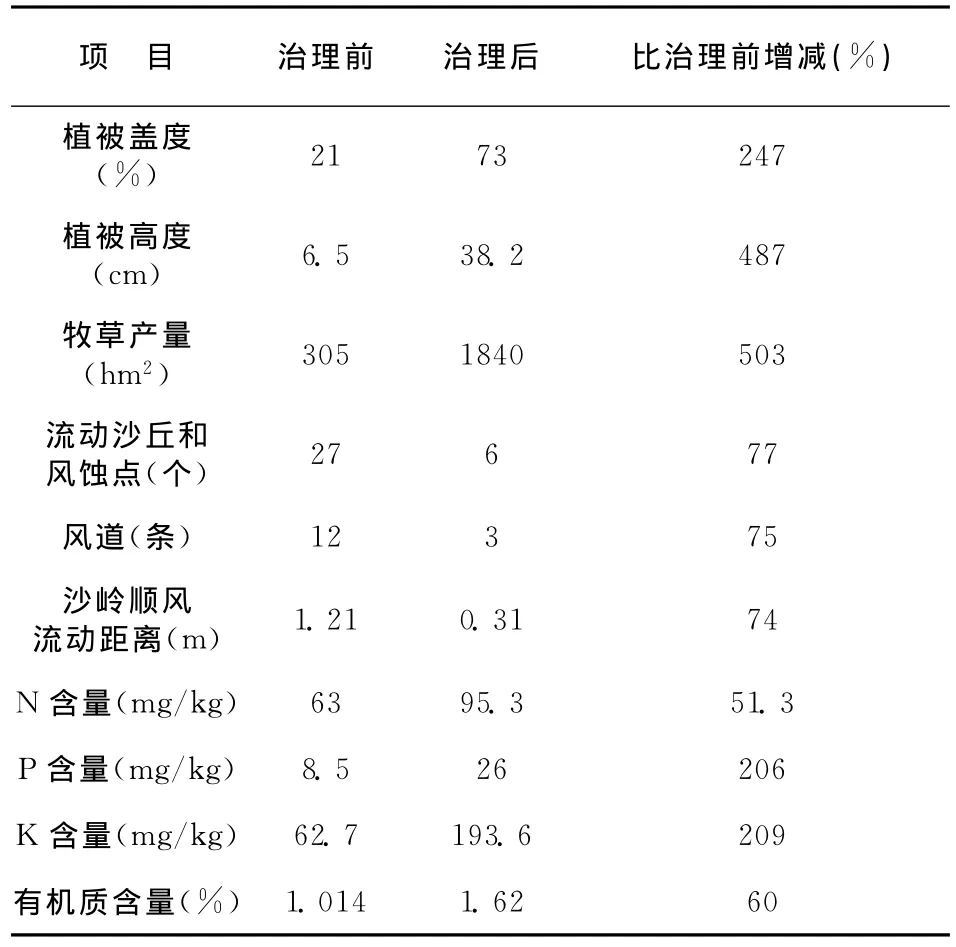

表2 试验区草甸草原治理效果及土壤理化性状监测结果

图2 3年试验N、P、K及有机质含量治理前后对照

由以上图表可以看出,沙地草甸草原经采取6种补播模式与对照区相比,草原植被盖度、高度和产草量有了明显提高。植被盖度由治理前的21%提高到73%,提高了2.47倍;植被高度由治理前的6.5cm提高到38.2cm,提高了4.87倍;产草量由治理前的305kg/hm2,提高到1 840kg/hm2,提高了5.03倍;试验区草地载畜量比治理前增加了2 300个标准羊单位;流动沙丘数量由原来的27个减少为6个,减少了77%;风道由原来的12条减少到3条,减少了75%;沙岭顺风滚动距离由原来的1.21m下降到0.31m,下降了74%;N含量由治理前的3mg/kg提高到了95.3mg/kg,比治理前提高了51.3%;P含量由治理前的8.5mg/kg提高到了26mg/kg,比治理前提高了206%;K含量由治理前的62.7mg/kg提高到了193.6mg/kg,比治理前提高了209%;有机质含量由治理前的1.014%,提高到了1.62%,比治理前提高了60%。

从3个草地沙化程度不同区的治理效果看,6种补播模式均表现出了明显的品种优势,但在植被恢复、牧草高度及产草量间效果比较,沙化区均略高于严重沙化区和严重退化区。从6种补播模式比较,各效果间差异不明显。从生长速度观察,草木樨为2年生草本,早期生长较沙打旺及其它牧草品种均快,在补播模式推广中,可考虑混播适当比例,加快植被恢复速度。但在选择的补播品种中,沙打旺表现的优势最为突出,不但根系发达固沙效果好,抗逆性强,而且饲用价值较高,非常适合本地区推广种植。从单纯以治理流动沙丘为目的,还应考虑多品种补播,这样可利用各自的优势来提高恢复植被能力。在补播时间上,根据当地气候条件,应在确保种子不被风剥沙压的前提下尽可能提前播种,以延长当年生长期,确保安全越冬。从植物种数上看,试验区补播的7种牧草(含地方原生品种)占有绝对优势,使主要植物种数增加到了18种。据调查,草原植被的明显恢复,使草原鼠害明显减少,均在防治指标以下。经试验总结,在实际工作中,应灵活掌握播种时间,根据地势地貌,尽可能多补播些沙打旺等饲用价值较高的牧草,为今后走以草畜结合为主的发展模式奠定基础,充分发挥其资源优势,走可持续发展之路。

3 小结

经试验研究,密切结合草原植被恢复的实际情况,据工程成效监测及沙地(化)草原补播牧草的品种选择及混播模式,补播牧草及灌木恢复植被固沙的实际效果。通过围栏封育,实现了持续巩固的治理效果,确定了此技术路线能够有效治理沙地草甸草原严重沙化区,取得了预期效果。该技术路线对条件类似的草原沙化区,具有重大的技术经济意义与指导意义。通过科研试验工作,最终确定了沙打旺、草木樨、胡枝子、锦鸡儿为适合沙地草甸草原沙化区的植被恢复首选牧草品种。

草原植被注重自然恢复,以增加优质牧草比例治沙为主,提高优质牧草生物产量,把沙化草原建成经济生态型绿地,达到人与绿色草原和谐相处。将草本与灌木混合建植,二者优势互补,治沙效果好且持久能力强,可以快速恢复植被效果,是提高综合环境效益的最佳组合。在确保发挥生态效益的同时,利用优质牧草饲喂草食家畜,延伸牧草产业链条,实现自然资源可持续利用的最终目标。

〔1〕赵国华,韩伟 .山地草甸草原围栏草场短期放牧育肥哈萨克羊增重效果试验〔J〕.新疆畜牧业,2010,(1):29-30.

〔2〕贝世鹏,郑金艳,王军华 .严重退化草甸草原类草场改良试验研究〔J〕.养殖技术顾问,2009,(7):45-45.

〔3〕李钢铁,姚云峰,张德英 .科尔沁沙地疏林草原植被恢复技术体系〔J〕.内蒙古农业大学学报(自然科学版),2005,26(3):1-6.

〔4〕陈广夫,蒋立宏,蒋景纯,等 .鄂温克旗带状补播改良退化草甸草原技术试验研究〔J〕.内蒙古草业,2005,17(4):63-64.

〔5〕崔志刚,韩晓义 .松土补播改良退化草场的效果试验〔J〕.畜牧兽医杂志,2005,24(5):15-16.