积极、健康、幸福——《2008美国人身体活动指南》新启迪

李文川

1 前言

缺乏身体活动已成为全球范围死亡的第四位主要危险因素(占全球死亡归因的6%),仅次于高血压(占13%)、烟草使用(占9%)和高血糖(占6%),超重和肥胖占全球死因的5%[17]。许多国家缺乏身体活动的情况在不断加重,并对全世界范围内人们的总体健康状况以及心血管疾病、糖尿病和癌症等慢性病患病率及其危险因素(如高血压、高血糖和超重)等具有重要影响。据估计,大约21%~25%的乳腺癌和直肠癌、27%的糖尿病和30%缺血性心脏病可以归因于缺乏身体活动。此外,慢性非传染性疾病目前已构成全球近50%的疾病负担,每10例死亡中约有6例归因于慢性非传染性疾病。证据表明,有规律的进行身体活动可以减少患冠心病、2型糖尿病、高血压、结肠癌、乳腺癌和抑郁症的风险(李文川,2010)[1]。此外,身体活动是能量消耗的关键决定因素,因而,也是维持能量平衡和控制体重的基础。因慢性疾病而导致的各国社会医疗保障费用快速增长正在成为政府的一大负担。2008年,WHO呼吁各成员国制定以促进健康为目的的国家身体活动指南,以减少慢性非传染性疾病危险因素。因此,通过分析发达国家的身体活动政策与文件,对于我们制定相关政策有一定的借鉴作用。

2 《美国人身体活动指南》制定的社会背景

疾病预防和健康促进一直是乔治·布什总统健康委员会和HHS的首要任务。日常的疾病筛查以及健康的生活方式,包括饮食平衡、积极的身体活动,被认为是慢性疾病预防的关键因素。1995年编写的《美国饮食指南》中包含了有关身体活动的建议,经过10多年的发展,人们对身体活动与公共健康有了新的科学认识,因此,HHS的专家学者们提出是否需要编制独立的《美国人身体活动指南》(以下简称《指南》)这一想法。在医学会的帮助下,2006年10月27日,Leavitt开始计划编制基于科学研究的、权威的、针对全体美国国民的身体活动、体质与健康指南,并开始筹备《指南》的编写工作。2007年,HHS秘书处的Mike Leavitt筹建了“身体活动指南建议委员会”(PAGAC),开始实施编写工作。

2.1 身体活动指南发展历程

2.1.1 科学研究为身体活动提供依据

20世纪60年代,在美国一些个人和组织开始认识到,随着久坐生活方式人群的不断增多,带来了健康及体质的下降,认为需要加强锻炼来改变这一现状。来自观察和实验数据证实了身体活动对健康的价值,但在哪些运动项目是安全的方面没有达成一致。有的研究甚至认为,对于患有冠状动脉硬化的人从事大强度的运动会引起心搏停止或心肌梗塞。研究者及临床医生对动脉粥状硬化血栓的形成机理还缺乏一定的认识,难以确定风险人群及安全运动的类型与强度[11]。这一阶段,健康专家关心的是老年人或45岁以上人群的体质健康问题,但是,担心大强度的运动是否可控,是否会因运动强度的提升造成心脏猝死。因此,这一时期主要问题是关于身体活动效益的最大化,减少运动风险。20世纪70年代,来自流行病学的研究证实,包括患有冠状动脉心脏病的人在内的参与身体活动的人群所获得的效益比不参与的高。这一信息对获取锻炼效益的同时降低运动风险十分重要。由此,1972年、1975年AHA发布了两个版本的健康指南(Exercise Testing and Training of Apparently Healthy Individuals:A Handbook of Physicians),主要目的是通过中等以上运动强度来降低心血管疾病的发病风险[4]。这一时期,其他组织也发表了不同版本的运动指南,如ACSM 1978年发布了“健康人群提高体质水平的运动量与强度的建议”,并分别于1990年、1998年进行了修订。

2.1.2 从临床向公共健康转变

20世纪90年代,对身体活动效益的讨论和研究开始由临床转向公共健康领域。其中最为重要的是1984年由CDC的流行病行为与评估部门组织的有关“身体活动、锻炼的流行病学与公共健康”的研讨,参会专家从公共健康的角度分析了身体活动对健康的价值[13],这一会议精神影响了今后10几年公共健康的改革进程。从20世纪90年代到21世纪期间,学者们主要分析运动缺乏与慢性疾病之间的相关性,并认为低运动风险的适宜强度为中等强度,即3.0~6.0Mets。此后,生活方式因素被引入到身体活动与公共健康领域。AHA(1992)认为,久坐的生活方式成为冠状心脏病第四风险因素[9]。虽然身体活动对于健康的价值已得到公认,但对于运动项目设置仍然缺乏专业性。1995年,经过多领域专家的两年的共同努力,首部公共健康指南《身体活动与公共健康——来自CDC和ACSM的报告》发布。1996年,由 HHS发布了《身体活动与健康——来自卫生局长的报告》。另外,自1979年开始,美国每10年发布一次健康公民计划。

2.1.3 多机构的广泛参与

由于管理体制的差异,美国没有专门的体育系统,但这并不影响各组织机构对身体活动、锻炼的参与热情,主要包括AHA、ACSM、CDC等,表1归纳了各机构发布的身体活动推荐标准[1]。

表1 美国各组织对老年人身体活动量、强度、类型的推荐标准一览表Table 1 Recommendation on Physical Activity Quantity and Intensity by Profession Originations of Older People

2.2 身体活动现状

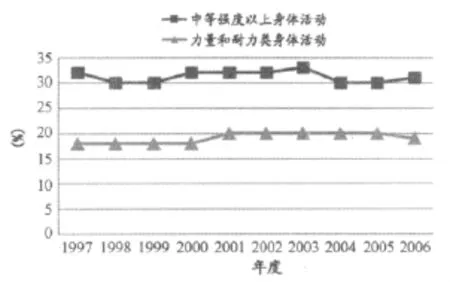

自1996年《身体活动与健康》(ACSM,1996)发布到2008年的12年中,虽然,众多的美国健康组织针对身体活动的健康效益发表了许多指南和建议,但有规律参加中等强度以上活动的成年人(18岁以上)的比例并没有出现显著性增 长(1997,32%;2006,31%)[7]。在 这 几 十 年 中,HHS收集了不同性别、年龄、教育程度、社会地位、种族人群的身体活动参与情况。其中,有38%~40%的成年人没有达到建议的标准,甚至有15%的人根本不参加中等强度的身体活动(图1)。另外,针对不同人群获得身体活动健康效益的适宜运动量也是需要建立在科学研究的基础上。这在一定程度上推动了在联邦政府层面上出台身体活动与健康的相关政策。因此,第1次由美国联邦政府颁布,由13名来自科学健身和公共健康领域的专家组成了编写委员会。《指南》覆盖了不分种族的所有人群(6~17岁、18~64岁、65岁以上),包括儿童、少年、青年、中年和老年人,甚至是残疾人。

图1 1997—2006年美国成人身体活动变化情况曲线图Figure 1. 1997—2006American’s Physical Activity Quantity Change

3 核心概念解释

3.1 身体活动(Physical Activity)与锻炼(Exercise)

身体活动,是指由骨骼肌运动而导致的高于基础水平能量消耗的机体活动,通常包括职业活动、休闲活动、家务等。锻炼,是指有计划的、包含一定结构的、可重复性的以保持或提高机体某些方面适应能力为目的的身体活动。

3.2 体适能(Physical Fitness)

体适能,是指人体所具备的有充足的精力从事日常工作(学习)而不感到疲劳,同时,有余力享受康乐休闲活动的乐趣,能够适应突发状况的能力,可分为健康体适能(心肺耐力、肌肉耐力、肌肉力量、身体成分、柔韧性)和技能体适能(灵敏、平衡、速度、力量、反应时间)。

3.3 身体活动水平

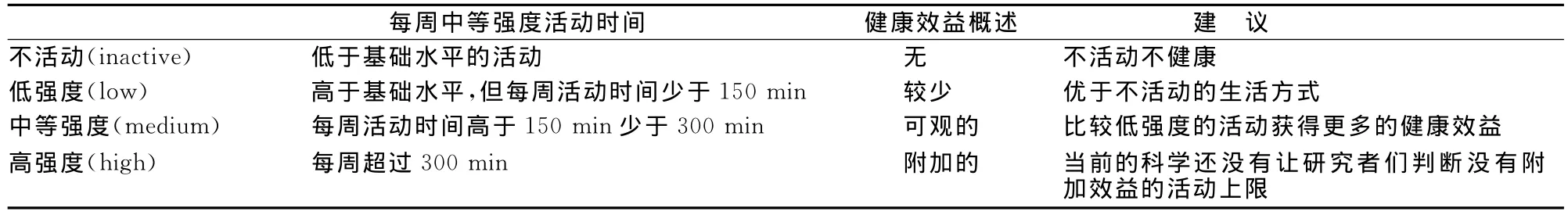

基础水平的身体活动,是指较低强度的日常性的身体活动,如站立、慢走、提轻物。对于基础水平的活动一般被称为不活动,即inactive。短暂的高强度活动,如爬楼梯,也属于基础水平的活动(表2)。提升健康的身体活动是指高于基础水平能够提升机体健康水平的身体活动,这类活动被称为active。

鼓励人们参与积极的身体活动并不是为了单纯的提高健康效益,而是为人们提供一个机会,让他们与朋友、家人一起参与户外活动而获得快乐,在这个过程中会提高身体素质、健康,使人更加具有活力。提高健康水平的最终目的是预防疾病,特别是像心血管疾病和2型糖尿病。

表2 本研究身体活动水平分类一览表Table 2 Class of Physical Activity Level

3.4 对每周活动时间的解释

1996年由CDC和ACSM共同编写的《Physical Activity and Health:A Report of the Surgeon General》中对有益健康身体活动的建议为:每次以中等强度活动至少30min,每周应尽可能多的活动次数。为了与这一建议有衔接性,美国身体活动指南编写委员会把每周尽可能多的天数限定为5天,这样也就是至少应活动累计150min。目前的研究并没有证实每次30min、活动5次与每次50min、每周3次之间的健康效益如何。因此,在建议中认为每周最少的身体活动时间应为150min。

4 《指南》关注的重点问题

4.1 对锻炼时间的重视

每周锻炼多长时间会对身体有益。一般认为,每周锻炼60min即会产生锻炼效益。但研究发现,每周中等强度的身体活动至少累计活动时间达到150min以上,会减少慢性疾病的发病风险以及其他的不良身体情况的发生。运动时间的多少成为影响人体是否获得运动效益的重要影响因素。

1978年,ACSM在“提高成年人健康水平的锻炼建议”中提出,成年人发展和保持心血管和身体成分健康,需要每周锻炼3~5天,每次锻炼强度为最大心率的60%~90%,耐力训练每次15~60min[3]。1978—1990年,大多数的锻炼建议都是基于1978年的公共健康基础,只是针对心血管和身体成分的健康建议。随着时间的推移,许多人把其作为提高身体健康的指南,但研究证实其对提高心血管耐力的效果不明显。因此,人们开始逐渐把注意力转向运用中等强度的身体活动来代替旧的活动建议(Blair,1993)[6]。1990年,ACSM 升级了1978年的身体活动建议,增加了肌肉力量和耐力部分,并把它作为主要的目标。在锻炼次数、强度和模式上变化不大,但耐力练习时间从15~60min/次延长至20~60min/次;提倡中等强度的抗阻练习(每次锻炼8~12次重复次数的力量练习)以增强肌肉力量和肌肉耐力。ACSM共发布了5个版本(1975年,1980年,1986年,1991年,1995年)。在 1960—1990年之间,其他健康组织也发布了部分身体活动建议,著名的有“健康公民2000”,1995年做了修订(USDHHS,1990);其他的还有总统健康委员会建议(1965);AHA 6次发布了针对冠心病和心脏康复的身体活动建议。研究者无法证实,是否每周锻炼5次、每次30min会比每周锻炼3次、每次50min带来更大的运动效益,因此,在2008年身体活动指南对运动时间的建议是以周累计时间为分类依据。18~64岁的成年人每周最低水平的运动时间为150min的中等强度有氧运动或75min的剧烈有氧运动或者是二者的等时间结合;达到附加健康益处的运动时间为每周300min的有氧运动或150min的剧烈有氧运动或者二者的等时间结合[18]。

4.2 对锻炼的规律性的重视

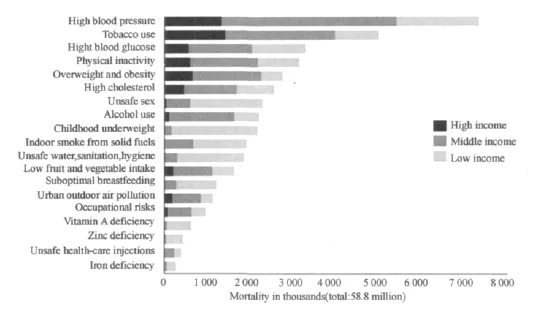

规律性是获取锻炼长期效益的前提,主要表现在锻炼的周次数和持续的时间方面。Susan A(2010)等认为,运动量是健康效益的决定性因素,运动量包括运动频率、运动强度、持续时间[16]。当前,运动不足以及慢性疾病已成为威胁人类健康的主要风险因素。2004年,WHO对全球不同收入的人群死亡风险因素的统计来看,前5位的依次是高血压、吸烟、高血糖、运动缺乏、体重过重或肥胖(图2)[17]。这5项都与不健康的生活方式有关,其中,运动缺乏和肥胖直接与运动有关。同时,WHO(2010)认为,全球健康水平目前受3个趋势的影响:人口老龄化、无序的快速城市化和全球化,这些趋势均导致了不健康的生存环境和行为方式,其结果是慢性非传染疾病及其危险因素患病率的增长成为全球性的问题。

图2 不同收入水平国家死亡风险因素统计示意图Figure 2. Deaths Attributed to Leading Risk Factors,by Country Income Level,2004

《指南》中提到:身体活动指南制定的主要宗旨即是通过积年累月的有规律的身体活动提高机体的长期健康效益,这些长期效益的获取需要每周的身体活动参与。对于什么是“规律性”(Regular),《指南》没有界定,但“规律性”的目的是培养人“积极”(active)的参与身体活动,倡导人们建立一种身体活动的生活方式(Lifestyle Physical Activity),并由此创建了“积极生活每一天”活动(ALED)。Steven甚至提出,身体活动的生活方式将是传统的健身中心运动的重要替代性选择[15]。

4.3 对不同人群的分类指导

《指南》根据年龄对人群进行分类,从6岁一直到老年人,主要分为3类:6~17岁为儿童青少年阶段;18~64岁为成人阶段;64岁以上为老年人。儿童青少年时期主要的目的是为了提高他们的健康水平和体能,降低肥胖率、焦虑等心理不适。虽然慢性疾病很难与儿童青少年联系起来,但研究认为,诸如心脏病、高血压等慢性疾病的发病风险在很早时期就开始,从少年时期开始有规律性的身体活动能最大限度地降低慢性疾病的早期发病风险。《指南》建议儿童青少年时期应该每天从事中等强度以上的身体活动至少1h以上,包括有氧运动、肌肉、骨骼力量练习。这一时期的肌肉、力量训练对增强他们的骨骼健康十分重要。

成年人应该避免不活动的生活方式。随着人们生产方式、生活方式的改变,低能量消耗的身体活动成为成年人的主要行为方式,这也是慢性疾病高发的主要风险因素之一。1997年,有规律参加中等强度以上身体活动成年人比例为32%,2008年的目标为56%,2010年的目标为80%。《指南》建议:要获取基本的健康效益,成年人每周至少应该参与150min中等强度或75min大强度的有氧运动,或者是二者相结合。如果要获取附加的健康效益,需要每周参与300min的中等强度或150min大强度有氧运动,或者是二者相结合。而且,应该每周进行2次以上的主要肌群参与的力量练习。

伴随着机体老化,身体功能特别是运动能力出现下降趋势,运动锻炼可以有效地防治老年人肌肉衰减症、跌倒、骨质疏松等。由于老年人群体的多样性并且大部分老年人患有一种或多种慢性疾病,因此,《指南》中除了老年人的身体活动参考成年人标准外,还建议如果老年人因慢性疾病不能达到每周锻炼150min,应适当降低标准;老年人应该增加平衡练习以预防跌倒;老年人应该了解自己的身体机能水平以确定适合的运动量,保证运动安全。

4.4 对力量与有氧耐力项目的重视

随着人体的老化,肌肉力量和心血管系统功能不断衰弱,研究表明,人类进入40岁后,骨骼肌力量会以每年1%的速度递减,并在75岁左右表现得最为突出,表现在老年人摔倒、髋关节骨折具有较高的风险。据Nicholl(1994)研究认为,如果按照ACSM的建议进行身体锻炼,仅支付老年人髋关节骨折的费用将会降低50%[14]。许多学者(Harridge,1997;Naricj,2000;Fiatarone,1990)研究不同类型 的 身 体 活 动 对 老 年 人 肌 肉 力 量 的 效 益[10,14,8]。Campbell(1997)甚至对80岁以上的老年人进行力量干预研究也得出了同样的效果[5]。由于心脏输氧能力的下降,导致人体max降低,引起身体活动中耐力水平的降低。有氧耐力训练对提高老年人心血管系统机能同样具有积极作用。基于科学的研究结果,《指南》在历次的修订中都注重力量和有氧耐力项目的设置,2008年《指南》中更是在对不同年龄层次的人群健身建议中仅列出了力量和有氧耐力项目,以有效的预防因人体老化而导致的肌肉力量和有氧耐力水平的快速下降。

4.5 倡导运动的安全性

虽然运动能带来多方面的效益,但损伤和其他负面因素也时有发生,最常见的损伤如肌肉拉伤、脱水等。令人欣喜的是,科学研究证实身体活动对几乎每一个人都是安全的,并且健康效益要远远高于运动风险。《指南》认为:循序渐进的进行中等强度的身体活动几乎不可能发生损伤;根据自身的体能状况与目标选择适宜的运动项目;选择安全的运动装备和运动环境;对于老年人要根据自己慢性疾病的状况选择适宜的运动项目和运动量。研究认为,在锻炼过程中,新旧负荷之间过渡时期是最容易发生运动损伤的阶段,被称为“过量负荷”阶段[9]。因此,循序渐进的递增负荷对于预防运动损伤来说非常重要。对于不经常参加锻炼的人群来说,应根据年龄、体能水平、前期的锻炼经历等因素选择相对强度的运动量。对老年人群来说,由机体功能退化引起的肌肉力量下降、骨质疏松等因素,更加容易引起运动损伤。有相关研究证实,太极拳会对老年人膝关节损害等[12]。因此,运动安全对老年人更加重要。

5 启迪:积极、健康、幸福的生活前景

《指南》勾勒出一幅人人积极参与身体活动,享受健康幸福生活的美丽蓝图,这对于缓解因生活方式改变、人口老龄化、流行病学变迁带来的社会保障压力具有积极的意义。

5.1 加强普通人群身体活动的科学化研究

普通人群身体活动、体育锻炼的科学性应体现在针对性、有效性和安全性上。从美国身体活动指南的转变过程可以看出,每一项建议的提出无不建立在科学研究的基础上,或者是临床观察的基础上,从临床向公共健康的转变体现了科学研究的谨慎性。我国制定的《全民健身计划纲要》更多地体现在宏观层面上,对普通的各层次人群缺乏微观指导,大多停留在经验性健身方面。可喜的是,“全民健身关键技术”等一系列课题被国家立项,这对于提高我国居民的健身科学化水平具有极大的帮助。

5.2 多部门合作搭建发展平台

身体活动是一个涉及到体育学、医学、社会学等多学科交叉的领域,单独依靠任何一个独立部门都很难完成。2004年5月,世界卫生组织通过了“饮食、身体活动与健康的全球策略”。2005年,我国卫生部与农业、社会保障、体育等相关部门合作建立了慢性疾病防治政策研究工作组,多部门联合行动实施对慢性疾病的干预,其中包含着身体活动干预。2007年9月,国际生命科学学会中国办事处在国际生命科学学会总部项目基金的支持下,开展了以社区为基础的人群身体活动干预项目,这些项目为探索建立多部门合作机制提供了宝贵意见。

5.3 重视身体活动的社会价值研究

伴随着人们生产方式的改变,生活方式也产生了相应的转变,身体活动减少、能量消耗降低,随之而来的慢性疾病的发病率上升,由此而导致的社会保障费用逐渐升高,特别是老年人群体,这也是《指南》编制的社会背景。慢性疾病高发多伴随着生活质量的降低,幸福指数下降,因此,积极、幸福、健康成了身体活动的美好愿望。人与动物最大的区别在于社会性,“在社会历史领域内进行活动的,全是具有意识的、经过思想或凭激情行动的、追求某种目的的人;任何事情的发生都不是没有自觉的意图,没有预期目的的”[2],人们对于生活方式的选择与社会其他要素具有较强的关联性。因此,加强身体活动的社会价值研究对于了解身体活动的社会意义具有一定的帮助。

5.4 强化身体活动干预

即使身体活动具有如此众多的社会经济效益,但积极参与有价值的身体活动的人群无论是发达国家还是发展中国家,比例仍然不高。医学专家通过研究证实,在影响人类健康的因素中行为生活方式占到60%,而行为与人的观念密切相关。因此,在身体活动干预中应加强健康观念的教育与传播,在健康传播学领域开辟新的研究视角,积极开展多种类型的干预方法、成本核算、效益评估等领域的研究。

5.5 加强我国公民身体活动指南的研制

针对不同人群的身体活动指南可以有效地推动人们从经验型健身向科学性健身转变,是健康促进研究领域的一项重要内容。目前,国际上包括 ACSM、CDC、WHO、FMS、AHA制定了不同人群的针对性身体活动指南,详细发说明了活动的背景、方法、原则、注意事项等内容。2007年9月1日,我国启动“全民健康生活方式行动”,身体活动指南是其中一项重要内容,作为第一部我国的身体活动指南应加强制定力度,成为不同人群科学健身的科学依据。

[1]李文川.身体活动干预与老年人健康促进研究进展[J].中国体育科技,2010,46(6):129-137.

[2]马克思恩格斯选集.第4卷[M].北京:人民出版社,1972:243.

[3]ACSM.The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining fitness in healthy adults[J].Med Sci Sports,1978,10:Vii-x.

[4]American Heart Association.Committee on Exercise.Exercise testing and training of apparently healthy individuals:a handbook for physicians[R].Dalls,AHA,1972.

[5]A JOHN Campbell.Randomized controlled trial of a general practice programme of home based exercise to prevent falls in elderly women[J].BMJ,1997,315:1065-1069.

[6]BLAIR S N.McCloy research lecture:physical activity,physical fitness,and health[J].Res Q Exe Sport,1993,133:365-376.

[7]Centers for Disease Control and Prevention[R].The Healthy People 2010Database 2008Apr Available,2010.

[8]FIATARONE M A,MARKS E C.High-intensity strength training in nonagenarians:effects on skeletal muscle[J].J Am Med Assoc,1990,263:3029-3034.

[9]FLETCHER G F,BLAIR S N,et al.Statement on exercise.Benefits and recommendations for physical activity programs for all Americans.A statement for health professionals by committee on exercise and cardiac rehabilitation of the council on clinical cardiology[J].AHA,Circulation,1992,86(1):340-344.

[10]HARRIDGE S D.R Life long endurance-trained elderly men have high aerobic power,but have similar muscle strength to non-active elderly men[J].Aging,1997,9:80-87.

[11]HASKELL W l.Physical activity and health:need to define the required stimulus[J].Am J Cardiol,1985,55(10):4D-9D.

[12]KLEIN,PENELOPE J P T.Comrehensive therapeutic benefits of taiji:A critical review[J].Am J Physical Med Rehabilitation,2004,83(9):735-745.

[13]MASON J O,POWELL K E.Physical activity,behavioral epidemiology,and public health[J].Public Health Rep,1985,100(2):113-115.

[14]NICHOLL J P,COLEMAN P.Health and healthcare costs and benefits of exercise[J].Pharmaco-economics,1994,5:109-122.

[15]STEVEN N BLAIR.Physical activity promotion:conference on physical activity and health[C].身体活动与健康科学大会,2010.

[16]SUASAN A,JANET E.Fulton.Influence of limit-setting and participation in physical activity on youth screen time[J].Am Academy Pediat,2010,126(1):e89-e96.

[17]WHO.Global health risks[R].2004.

[18]2008Physical Activity Guidelines for Americans[R].U.S Department of Health and Human Services,2008.