弗里达:作为项链的枷锁

河西

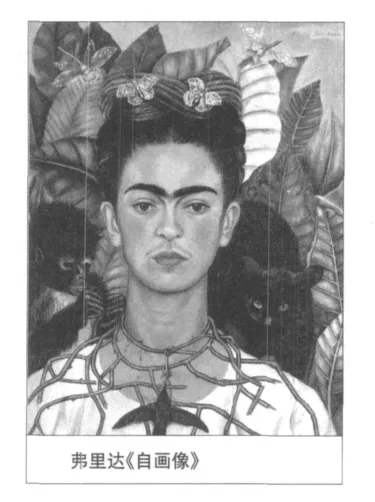

多刺的藤蔓和死亡的威胁在1940年卖给尼古拉斯·穆雷的《自画像》中又一次出现了。在这幅画中,藤蔓编织成了弗里达的荆棘项链,在她的脖子上刺出道道血痕。通过戴上这串耶稣的荆棘花环,弗里达再一次将自己打扮成了一个基督教的受难者。在耶稣,荆棘是一种冠冕,它被那些意图羞辱他的人戴在了他的头顶上,本来只是为了对他的身心造成一定的伤害:“他们给他脱了衣服,穿上一件朱红色袍子;用荆棘编成冠冕,戴在他头上;拿一根苇子放在他右手里,跪在他面前,戏弄他说:‘恭喜,犹太人的王啊!’又吐唾沫在他脸上,拿苇子打他的头。”(《马太福音》)但没有想到,和十字架一样,这反而成了耶稣的标志,成为了他的荣耀和见证。

弗里达在模仿受难的过程,但不是通过重现顶上的荣光,相反,她选择了更具有女性特征的颈项作为实验的场所。在她的第一幅自画像中,她那波提切利似的光滑纤细的颈项令人印象深刻。如今,她却开始破坏自己一手打造的美丽神话,颈部看来是一个很好的突破口。不同的时期、不同的心境,她会给自己戴上不同类型的“项链”——如果荆棘能够称之为项链的话。在1940年的另一幅《自画像》中,弗里达破天荒地头戴鲜艳的鲜花,天空中阴云如晦,整幅作品的主调子是阴冷的青绿色,这些鲜花不仅没有给弗里达带来某种欣悦的情绪,反而使她看上去多少有点滑稽可笑。荆棘、鲜花、背景上的植物将弗里达带入一个“世外桃源”,但她并没有因此而获得解脱。天空中层层的乌云似劲风在寒林里幽幽飘动,仿佛预示着一场暴雨的降临;几根光秃秃的枝条刺向天空,日复一日地与飞石、风沙和雪霜搏击,恰似弗里达人生的写照,而那些鲜花恐怕也难逃雨打风吹去的结局。尽管树林是弗里达描绘最多的场景,她似乎有一种遁世的冲动,抛弃了尘世间的分分合合恩恩怨怨,到大自然中去寻觅她的真爱(比如猴子),但由于它们总是以一副形式主义的面孔出现,这些植物和她的项链是共谋的关系,共同组成了一个室外的牢笼。弗里达在这沉寂的世界里默默地承受着苦涩,她知道自己只要选择了一种植物一样的生活,她就要学会忍耐自然界的法则。生活是严峻的,而即使鲜花终将枯萎,弗里达的原则还是要恣意地开放,就算是昙花一现这也是一种美曾经存留于天地之间的一种形式。

也许是为了讨好里维拉,1929年(也就是她和里维拉结婚的那一年)的一幅《自画像》中,弗里达所戴的首饰带有浓重的墨西哥风味。这串珠子项链没有欧洲首饰常见的精致和细腻,以一种印第安人特有的粗犷,项链上的珠子很大,还算均匀(一般材质为石头),戴上这样的项链,似乎也给弗里达注入了更多的墨西哥血统。在此之前,弗里达所戴的项链还是欧洲传统风格的串珠项链,在他们的结婚照上,我们发现弗里达对于项链选择仍然没有脱离自己的欧洲背景。考虑到这个庄严时刻在弗里达一生中的重要性,弗里达对于每一件首饰的选择也必然是慎之又慎,精心挑选,而绝不会草率从之。那么,她所选定的项链必然代表了弗里达在这一时期所认同的项链模式。但弗里达变化得很快,在她1931年所画的《弗里达和迭戈·里维拉》中再次出现的则是1929年在《自画像》中所描绘的那种项链。这似乎已经成了一种爱情的信物。当然,或许是为了美,抑或是因为这个日子对她而言太过重要,她给自己戴上了两串珠子项链(一串正中没有一个大的配件),这似乎代表着她的人生已经有了双重保障:爱情和艺术。从这串项链开始,弗里达逐渐摆脱了欧洲古典艺术的束缚,向着她所扎根的墨西哥传统文化寻求艺术的补养。印第安,这个神秘的民族在照耀着弗里达,她不再是1926年和家人合影时西装革履的那副假小子模样,她穿上了特旺纳服装,并以此为荣。只要和1930年她所画的《穿白裙子的女士画像》比较一下,我们就会发现,弗里达的项链脱离了欧洲贵族的生活惯性(她们热衷的是细巧的金项链),向着更具地域色彩的生活习俗一路狂奔而去。

但这似乎并不能让弗里达感到彻底的安全。在1929年的《自画像》中,弗里达的头顶正飞过一架飞机。这既是渴望摆脱各种束缚,自由自在地飞翔的一种象征,又是某种危机的隐喻。在弗里达的两边,窗帘像剧场的幕布一样拉开,弗里达仿佛一位站在舞台上的演员,正视着她的观众,准备上演一出关于感情的戏剧。弗里达可能对自己的婚姻产生了某种不真实的感觉,她的自卑情绪让她怀疑自己能否拥有一个美好的未来。她的猜疑心和嫉妒心又占了上风,在婚后,她和里维拉的争吵导致了他们两度离婚。在当时,那个爱出风头的壁画家在国内拥有比弗里达高得多的知名度,喜欢招蜂引蝶是他的职业病,尽管他重得像头大象,但这并不妨碍他得到异性的青睐。而弗里达不过是个疾病缠身的灰姑娘而已(而且还给一个负心汉给抛弃了,这对她是不小的打击),她可能会觉得自己的资本不够丰厚,能和里维拉成就一段姻缘有时让弗里达本人都产生一阵晕眩,她怀疑这不过是一场梦,同时,她又希望他们的爱情能够天长地久(即使这是一场梦,也要让它尽可能地延长它的时间)。弗里达委身于他,处心积虑地要过上一种幸福美满的生活。看来,绘画是方法之一,但绘画终究无法贯穿于日常生活的每一个节点,而让自己看上去更像里维拉喜欢的墨西哥印第安人(更准确地说,里维拉喜欢的是墨西哥的传统艺术)似乎更容易投其所好。弗里达也是这样做的。虽然在《弗里达和迭戈·里维拉》这幅作品中,弗里达还有所保留,项链是玛雅人的式样,大小却完全是欧洲式的,对于墨西哥传统来说,弗里达所戴的显然太小了。为了赢得里维拉的欢心,弗里达情愿放弃自己在首饰方面的“陈规陋习”,她开始给自己套上一圈又一圈仿佛锁链一样的项链。1930年,弗里达随同里维拉一起到访旧金山时,这些鹅卵石做成的巨型项链就挂在了弗里达的胸前——更像是花和尚鲁智深或者沙悟净所用的那种佛教念珠。弗里达不仅戴了,而且一口气戴了三串,一定是够沉的了。这些项链不像欧洲样式那么小巧玲珑,体积都比较庞大,使身材娇小的弗里达也体现出一些粗犷之气。不再是那位迷人的忧郁贵族,她现在是一个当代的墨西哥少女,她要用她的坦率和勇敢引诱里维拉走下他的脚手架。

项链似乎是弗里达生活中不可或缺的一部分。1930年,里维拉为弗里达画了一幅裸体画,这是极少数里维拉没有将自己的妻子视作壁画中的模特儿或者政治图解对象的一幅作品。虽然在画中弗里达一丝不挂,但她的脖子上仍然戴着两串沉重的珠子项链,似乎这已经成了她的皮肤和头发,成了她身体上的一个器官,她无法将它们从身体上抹去,只能在裸体的时候也保留着它们,让它们呈现出她身上流淌着的墨西哥血液,它们如此炽热,在她的血管里流淌,在那至关重要的位置上——咽喉——它们占据了一席之地。

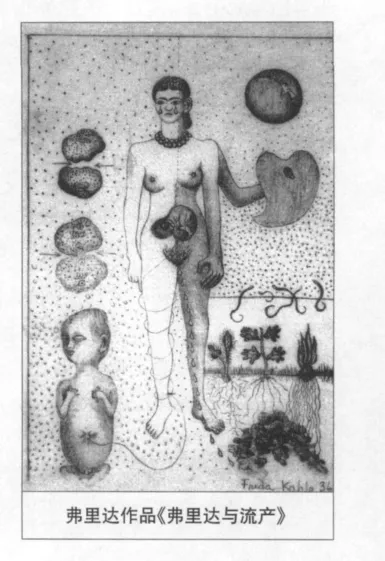

值得注意的是,和里维拉一样,弗里达所画的裸体也常常佩戴项链。1929年为一位印第安少女所画的裸体肖像中,这位妇女赤裸着上身,却和弗里达一样挂着那串硕大的项链。项链中间的配件垂到了双乳之间,反而使裸体增加了一些性感的意味。而在《弗里达与流产》中,这回的主角换成了弗里达本人,她一丝不挂,只戴着两条串珠项链,就好像这是她在失去了自己的孩子,甚至可以说失去了希望之后,她唯一能够为她所有的身外之物。这幅作品几乎可以用来代替生殖教科书,弗里达画出了精子与卵子结合并最终形成生命体的全过程。弗里达没有脱下的项链也许是在暗示性交,这是一种结合,一种捆绑,让她陷入生育之痛中无法自拔。虽然流产让她泪流满面(她太想要个孩子了),但她并没有对家庭(包括性爱)丧失信心,在画的右上角,长着一张男子面孔的月亮也为之伤心流泪,而在弗里达的背后,她的第三只手中举着一块画板,这暗中的景象并非物理的真实,想来只是弗里达内心的隐秘念头而已:把握着画板这根救命稻草,就像俘获了里维拉的心,让他死心塌地地爱她,为她流泪。

里维拉知道,弗里达将自己打扮成一个墨西哥妇女的模样完全是因为他,她为了他而存在,他心知肚明,尽管他并没有将这话挑明。当然,他浮华的本性让他的眼睛总是不怎么安分守己。弗里达因此而忍受着煎熬,这种痛苦在《水之赋予》中达到了顶峰,水中的那个女子被绳子勒住了脖子,她仰面躺在水面上,这根也许已经要了她的命的绳索如今成了动物们杂耍的乐园,蜘蛛、蚊子、蚯蚓、小人以及各种毛毛虫在上面走钢丝。绳索是另一种形式的项链,它们和项链一样缠绕在她的颈项上,让她艰于呼吸。而走钢丝则多少有些冒险,它们走上这样一条艰险之路,其实不过是爱情探险生涯的某种形象化的表示而已。这幅具有超现实主义风格的作品实际上已经暴露出当时弗里达的精神状况,1938年之后,随着她和里维拉之间关系的日益紧张,弗里达的神经就像那根绳索一样绷得紧紧的,她害怕失去里维拉,因为她需要保护,无法一个人面对死神的挑战,而里维拉则已经厌倦了和这位小肚鸡肠的夫人之间为了一些鸡毛蒜皮的小事而无休止的争吵,他们的关系已经到了破碎的边缘。弗里达表面上还以强硬姿态示人,但实际上,从她的日记里那些涂鸦式的图画中我们发现,她对未来几乎已经丧失了信心。《在疯狂的边缘》中的弗里达长出了胡须,这或许是因为她想要自己在家庭中分饰两角,以填补里维拉的空缺。她有一只二郎神般的第三只眼,她也用几根简单的直线表示耳朵也在拼命地工作,这表明,她在努力探询什么信息。三串项链像分裂的骨节,它们不是圆的(团圆对于此时的弗里达来说近乎一种讽刺),他们在一起就像是这种若即若离的关系,弗里达觉得自己受到了欺骗,在她看来,这个花花公子对她所说的任何誓言都是纨绔子弟骗取贞操所惯用的花言巧语,就像项链,华而不实。

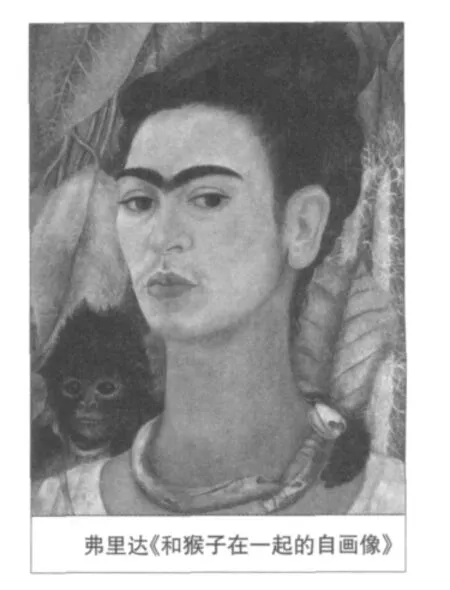

项链的装饰作用有时也会生发出一种实际的功能。在弗里达1938年所画的《和猴子在一起的自画像》中,她脖子上戴的是一种骨制的项链。这是墨西哥印第安人的传统工艺,两三块适合的动物骨头,在上面打上小孔,用红绳串起来,就成了一种具有原始主义风格的项链。弗里达一直渴望着摆脱现实世界的束缚,做一只自由自在的小鸟,森林也许是一个不错的归宿。她对动物的热爱,除了性欲方面的本能流露,更多地也是希望自己能拥有动物的那种无忧无虑的心境。然而,在这幅画中,猴子的脖子上套上了一个绿色的缎带,考虑到两者之间的对位关系,牵着猴子缎带的那只手,就像也牵着弗里达的脖子,那串项链如今更像是一副镣铐。猴子这种活泼的动物躲在弗里达的背后,它似乎还得依靠弗里达的保护,硕大的眼睛睁得像两个乒乓球,它和弗里达一样目视着前方,就像在大义凛然地等待着某种危险的到来似的。背后树木的背景严严实实,只在左上角的位置留下了一点空隙,像一堵墙,一堵监狱的墙,将她和猴子一起监禁在其中。

人与动物之间的纽带关系也可以从这条缎带中得到体现。1945年所作的《和小猴子在一起的自画像》中,一根黄色的缎带一头钉在墙壁上,然后从左到右,将小猴子、弗里达、墨西哥犬、前哥伦布时期的玩偶串在了一起,这是命运之绳吗?弗里达发现,她有时就像是个动物,在人类的世界中并没有获得一个平等的位置,她遭到上帝的愚弄,在病床上艰难度日,即使睁着一双猴子一样无辜的眼睛,上帝也没有向她施舍一点他的仁慈。前哥伦布时期的玩偶已经破损,正象征着她那千疮百孔的身体,她被愚弄了——被命运,也被男人。

弗里达这一时期的许多作品都有人与动物共同被一根缎带缠绕的画面。1937年的《扶郎—长和我》以及1940年的《和猴子在一起的自画像》都是这样,区别在于,那条墨西哥和前哥伦布时期的玩偶在此缺席。猴子也是一种情欲的象征,弗里达对猴子的喜爱多少指向某个更像大猩猩的人物。尽管遭受命运不公的待遇,但弗里达却从未放弃过对爱的追求,弗里达要抓住这只猴子,就像抓住了爱情,抓住了里维拉无法给予她的安全感。

在1940年卖给尼古拉斯·穆雷的《自画像》中,情况变得更为糟糕。项链的末梢多有折断:弗里达对破碎的物体情有独钟——破碎的桌子、破碎的血管、破碎的心灵。在荆棘项链上挂着一只死去的蜂鸟,张开的翅膀和弗里达连在一起的眉毛恰成对照。这只鸟指的很可能是弗里达正在迅速消退的飞翔激情,或是和里维拉离婚对她造成的伤害:墨西哥民间有将死去的蜂鸟用作符咒的传统,认为它能给热恋中的人们带来好运。在阿兹特克人的神话中,蜂鸟则象征着转世投胎——死去的勇士的灵魂以蜂鸟的形式重回人间。在基督教的象征体系中,一般而言,鸟类代表着心灵的飞翔。考虑到这幅作品的宗教气氛——画中的弗里达和全能的主一样庄重,这只鸟很可能也指圣灵。

弗里达或隐或显地经常以基督来比拟自己的受难。与之相比,萨尔瓦多·达利1933年的名作《一个女人的回顾胸像》就像是一场恶作剧,这位裸体的妇女头顶一块烤得金黄的大面包,两只像阴茎一样的玉米悬挂在她的胸前,项圈的卡通味道很重(更像是应该戴在狗脖子上),上面画着舞蹈的小人。达利用他标志性的拼贴式方法来制造混乱,他要解构一切,以此来印证他的诺言:“我相信这样一个时刻已为期不远,通过一种偏执的和主动的思想过程,就有可能使混乱条理化,并对现实世界投之以完全的不信任”,项链于是成了一种玩笑。虽然弗里达被布勒东推许为超现实阵营中的天才式人物,但她和超现实的主将达利的不同之处就在于,她绝不会把项链视作可以随意处理的物件,她对其看得很重,它几乎和她的生命一样值得珍视。

在古典时代,胜利者所戴上的贝壳项链,不啻于花环、花冠,这象征着一时的荣誉。而到了现代,让·鲍德里亚发现,手镯、项链、戒指、腰带、首饰和链饰具有了某种变态的色情功能。这些首饰基本上是女性的专利,她们也已经习惯于利用这些看似琐碎的物件给自己的身体添加一些具有色情意味的调味剂,佩戴者从而从中获得他人赞美或羡妒的眼光。

弗里达的策略也不例外,她对自己修长的颈项一直颇为自信,常常人为地将其拉长,以获得一种莫迪里阿尼式的视觉效果。如果粗略地估摸一下那些石头做的珠子项链的重量,我们就会发现,将它们戴在脖子上真是一件吃力的事情。摄影师爱德华·威斯顿摄于1930年的那张弗里达肖像上,弗里达居然“变本加厉”戴上了三串珠子项链,而且它们都要比在《弗里达和迭戈·里维拉》中的项链大得多。毫无疑问,这是不小的负担。在照片中我们看到,弗里达低垂着头,面部表情是哀伤而忧郁的。这是弗里达的十字架吗?她情愿在日常生活中也每时每刻都承受着这种重力的挤压,让自己有种下坠的冲动。1940年所画的《和猴子在一起的自画像》中,那红色的缎带一圈一圈缠绕着她,像是要把她固定在某个位置上,仿佛这些红缎带一松手,它们的猎物就会撒丫子跑得无影无踪似的。而问题在于,这些红缎带不像1938年所画的《和猴子在一起的自画像》中是来自一个外来的控制力。这回,我们看到,这些红缎带恰恰是她编织发辫的红头绳的衍生物,它们就像某种细菌一样沿着她的头发攻击到她的要害部位。也是在这一年,另一幅自画像中的弗里达被一串荆棘项链套住了脖子,荆棘上的小刺毫不留情,那些细小的伤口还在淌血,尽管她的表情依然坚毅。

莫泊桑曾经用一个短篇《项链》来讽刺了一番项链的资产阶级趣味,在弗里达这里,项链代表了一种回归,从资产阶级趣味的怀抱中脱离开来,重新回到印第安文明的轨道上去。同时,我们根据这些自画像所标明的年代,也不难察觉到岁月在弗里达的脸上所造成的细微而令人心碎的破坏,从那些逐渐失去光泽的皮肤、布满血丝的眼睛、开始松弛的肌肤中,我们发现,弗里达已经从一个妙龄少女不知不觉地(比普通人更为迅速地)堕入中年危险的陷阱。日常病痛的重担在她身上留下了多少深深浅浅的爪印鞭痕,多少大大小小的创伤、溃疡和瘢疤?她的下半身早已千疮百孔,她在轮椅上像一尊沮丧的塑像,她的身体开始拒绝她的支配。一切都是枷锁:轮椅、胸衣、爱情,甚至生命本身,都在像卡夫卡所说的那样,像一只笼子,在等待着那命定的笼中之鸟的到来。

弗里达随着心境的好坏而选择合适的项链。虽然悲情弗里达占据了世界中的更多的位置,但这并不表示弗里达就没有心情舒畅的时候。1932年《墨美边境上的自画像》中的弗里达就显得状况不错,一身粉红色的拖地长裙让她看上去年轻了好几岁,仿佛又让她回到了少女时代,纵观弗里达的一生,这种色调的少女装她可是从来也没有穿过。弗里达一只手里拿一面国旗,一只手里夹一根香烟,很悠闲惬意的样子,虽然阿兹特克人的神坛已经破败不堪,散落在地上的前哥伦布时期玩偶也乏人问津,与对面美国资本主义文明一派欣欣向荣的场面形成了鲜明的对照,但弗里达的表情上并没有流露出一丝一毫的忧虑,似乎这些对立面和她毫无瓜葛,她只是一个局外人,是一棵由美国的现代文明所滋养的墨西哥植物。她脖子上的项链长出了绿色的叶子,它究竟是冷冰冰的装饰物,还是有生命的?它像血管一样在供给弗里达的活力,项链就像《亨利·福特医院》中的那些连接婴儿、蜗牛、花朵、胸衣的红色丝线一样,是生命得以继续的力量之源。

法国印象派画家雷诺阿为时代的偏见所屈服。1874年在印象派画家第一届展览会上露面的《包厢》完全符合雷诺阿本人所倡导的那种华丽感,画面中的女主人公毫不害臊地一口气戴上了七串珍珠项链,苍白的面颊显示出画家对贫血似的洁白肌肤的崇拜。这位无忧无虑的妇女脸型浑圆,姿态从容,是一个极富布尔乔亚风格的达官贵人。尽管雷诺阿毫不节制地大量运用了黑色和褐色这样压抑的色调,但形体的浑厚丝毫无损于画面的优美、乐观气氛和色彩的丰富性,在大面积黑褐色的背景衬托下,妇人的肤色显得更为细腻白皙,构成了一个欢乐、健美和青春的轮廓。项链突出了雷诺阿所珍视的那种隆重感,雷诺阿将隐隐约约的白色、灰色、红色、金色、黑色的调子结合得十分和谐,使他笔下的人物放射出沉着而不是癫狂的光芒。对照之下,弗里达的自画像就像是一位以受难来证明自己价值的基督徒,喜欢明目张胆地与死神拥抱,雷诺阿肖像画中的那种轻松惬意的笔意在弗里达这里几乎是看不到的(《墨美边境上的自画像》实在是其中的凤毛麟角),弗里达的项链富有挑逗性又令人望而生畏,它有助于我们洞察画中人内心的复杂性。不知从什么时候开始,项链和特旺纳服装一样,成了一种时光隧道,把她拉回到遥远的过去,让她重温印第安人主导这个国家的古老岁月。然而,这种回归并没有给她带来她预料之中的那种快乐。她装腔作势地强忍泪水,以火一般的热情投注在绘画的间歇,希望将这种激情融入到绘画的每一道色彩之中去。这是一次神圣的冒险,和古典主义的清规戒律背道而驰。

柯罗画于1865—1870年间的《阅读间歇》也许是他最好的人物画。为了向他年轻时盛行的古典主义画风表达某种程度的敬意,这幅画的主题是浪漫主义的:和他很多幅画中所画的一样,一位妇女一手撑着自己的头,摆出一个娇媚的姿势,仿佛不这样做,失去了这样一个支点,她的脑袋就不能负担自身之重似的——《画家工作室》、《阅读》、《郁闷》、《蓝衣女人》皆为如此。在柯罗看来,准确的描绘女人的项链不仅是现实主义的基本准则,而且也应该成为女性高贵气质的典型标记。于是,出现在我们面前的,就不仅仅是一幅现实主义的写生画,它更要表现出一种柯罗希望发现的优美、善良和谦逊。柯罗似乎深谙一种视觉的错位法,几乎同一时期,柯罗还画了一幅名为《戴珍珠的女人》的作品。他描绘了一个青年女子戴着树叶编的头圈。一片树叶在她的前额投下了影子。而这些影子看上去就像是珍珠。阴影和珍珠之间的互换表明,柯罗自信自己具有一种点石成金之法,能够赋予生活中司空见惯之物一种珍珠般透明而圆润之光,让一切都变得很温柔。

柯罗式的温柔到了弗里达这里都变成了残酷。在另一幅1940年的《自画像》中(题献给爱默舍尔医生,上面写着:“以我全部的爱,献给我的医生和我最好的朋友”),弗里达的荆棘项链只有孤零零的一根,却让她流了甚至更多的血。在背景中,乳白色的天空衬托着光秃秃的枝条,同年送给穆雷的那幅自画像中带蜂鸟的项链似乎就是用这些枯枝编织的。毫无疑问,嫩枝上逐渐干枯的白芽(还从弗里达的头饰上低垂下来)同样象征着她的悲伤。虽然弗里达头插鲜花,耳垂上挂着在巴黎时毕加索送她的手形耳环,但看上去她要前去参加的只是一个没有护花使者的舞会。

在弗里达和里维拉分手的这一年中,她创作的作品证明,她对运用色彩创造真实的民族情感有了更深的理解。作为一个自学成才的画家,她一开始对色彩的感觉就是非常个人化和非正统的。调色板倾心于令人吃惊的叶子花般的粉红色、紫色和黄色,这种色彩在墨西哥的装饰艺术中也能看到。她以挑选衣服的方式来选择她要用的颜色,她的艺术感觉实在是非常特别。在诸如《亨利·福特医院》这样的早期作品中,柔和的色彩创造了一种反讽基调,使作品与痛苦的失恋拉开了距离。在后期作品中,弗里达对色彩的运用则显得与众不同,常常让人感到费解和困惑。比如,在给爱默舍尔的《自画像》中,柔和的、珍珠般的天空和鲜艳的花朵只不过更加突出了弗里达此时绝望的心境。色彩之丰富让人不禁想起墨西哥教堂中被花朵、蕾丝、天鹅绒和黄金所包裹的基督受难像。

在弗里达的日记中,有一篇散文诗式的文字透露了她在色彩运用方面的独特心得。这首诗写的是一系列色彩及其有效范围;在这里,以一种为她所特有的混乱语言,她叙述了每一种色彩的所指:

绿色:温暖、高亮。

红紫色:阿兹特克。Tlapali(阿兹特克语,意为在油画和单色图中所使用的“色彩”)。仙人掌古老的鲜血。最具活力,又最古老。

棕色:“痣”的颜色,落叶的颜色。土地的颜色。

黄色:疯狂、疾病、恐惧。是太阳和欢乐的一部分。

钴蓝色:电流、纯洁和爱。

黑色:虚无是黑色的,真正的“虚无”。

叶绿色:树叶、忧郁、科学。整个德国都是这种颜色。

黄绿色:更疯狂,更神秘。所有的幽灵都穿着这种颜色的衣服……或至少内衣是这样。

黑绿色:不祥之兆和好运气的颜色。

藏青色:“远方”。易碎之物也可用这种颜色。

洋红色:血?对,谁都知道!

黄色是“疯狂、疾病和恐惧”的颜色。弗里达四十年代创作的作品中有几幅是以黄色为基调的,黄色强化了一种阴郁的心绪。这种黄色不是阳光般的,却依然耀眼夺目。比如,美国工程师西格蒙德·法斯通请她画的《自画像》,其黄色背景使弗里达的黑色面纱更显哀伤。《梦》中的黄色床单是幻梦般的;而在阴冷的《剪短了头发的自画像》中,那张黄色的厨房椅子有一种与整幅作品不太一致的喜庆气氛,正如凡·高在阿尔所画的黄色的床和椅子。

与雷诺阿和柯罗的贵族气相比,弗里达自画像的目的则完全是另一番景象。她直勾勾的眼神盯得你发毛,就像一种顽固的皮肤溃疡,弗里达坚守着自己特异性的孤独,项链像枷锁一样捆绑住了她的手脚,让她动弹不得。柯罗和雷诺阿所描绘的那个“美好时代”已经一去不复返了,繁华落尽,弗里达一身憔悴在风里,弗里达的项链也蜕去了古典时代的那种优雅之光,以那种敢死队般的决绝,弗里达站在我们的面前,就像站在行刑队的面前,这与其说是弗里达个人的悲剧,还不如说是整个现代社会的疯狂在她的身上获得了一个展露其“才华”的领地。这不由让我想起了波德莱尔富有隐喻性的诗句:

大街在我的周围震耳欲聋地喧嚷。

走过一位穿重孝的人、显出严峻的哀愁……