消失的乡村

杜光辉

多少年了,我一直居住在南中国海岛的都市里,却时常怀念少年时期生活过的乡村——西安北郊一个叫三家庄的村子,村子里有喂牲口的马号、种庄稼的男人女人。我始终觉得那里是我的根。到了近年,这些乡村逐渐消失,将我的根悬在半空,无处可归!

马号

少年时期,我居住的村子里有马号。隆冬季节,马号的窗户用草帘挡了,门口挂上棉布帘子。几十匹牲口身上散发热量,火炉燃烧、氕子里开水沸腾,使马号里充满温馨。

到了夜晚,村子的男人都要跑到马号。大人们喝酽茶,抽旱烟,谝闲传。我们仄愣着耳朵,听大人们谝。大茶壶从甲男人手里传到乙男人手里,旱烟袋从丙男人手里传到丁男人嘴里。马号里有了庄稼汉子喝茶的呲溜声,抽旱烟的吧嗒声。男人们把旱烟抽够了,把酽茶喝足了,一个叫长庚的老汉讲开古书——《说岳全传》、《瓦岗寨》、《杨家将》、《说唐》。全是中华几千年的忠勇刚烈,仁义道德。

我至今都记得,寒冬的夜里,马号的炕烧得很热,我坐在炕上,听长庚老汉讲《说岳全传》。长庚老汉讲岳母刺字时说:“岳母见儿子文武双全,胆略过人,担心岳飞以后有分外之想,留下万世骂名,就在岳飞的脊背上刺下‘精忠报国’四个字。”长庚老汉讲到这里,声音很慢,满脸崇敬。我好奇地问:“岳母用针在岳飞的脊背上刺字,岳飞不疼?”长庚老汉说:“拿针在你脊背上扎,你疼不疼?”我又问:“岳母咋不用不疼的办法?”长庚老汉说:“就是要让岳飞疼,不疼就记不住。”

长庚老汉讲到奸臣秦桧陷害岳飞,皇帝下十二道金牌,把岳飞、儿子岳云、义子张宪,以莫须有的罪名杀死,声音都囔囔了,眼里有了泪水。有人控制不住地发出吼骂:“秦桧,我日你八辈子先人!”我把屁股朝长庚老汉跟前挪近,问:“岳飞咋不带兵反了,杀进朝廷,先砍了秦桧的脑袋,再摘下宋皇帝的狗头,自己登上皇帝宝座。”长庚老汉说:“照你这么说,岳母当年在岳飞的脊背上刺字,就白刺了?岳母担心的啥,就担心岳飞到了这时候,觉得朝廷不公道,起了反心,落个不忠的名声!”我说:“皇帝昏庸无道,奸臣把持朝纲,百姓受苦受难,岳飞为啥不能反,难道这天下必须由他姓赵的掌管?他姓赵的先人当初打江山的时候,说是替天行道。他们打下江山了,就说夺他江山的人是反臣贼子,他先人夺人家江山的时候咋不说这话?”长庚老汉愣了好大功夫没有说话,过了一会儿才说:“这是大学问,得由大学问人来回答。你好好念书,把学问做大了,就知道为啥啦!”

马号里的长庚老汉说书,不是职业。三家庄经常请职业说书人,说书人来的时候,背一个铺盖卷,再背一个木鼓两个铜板,晚上就在马号说书。

夏天,在马号院子里支张桌子,说书先生把木鼓架子放在桌子上,木鼓的旁边放个紫砂茶壶。说书先生朝桌前一站,右手捏的竹筷子在木鼓上一敲,左手拿的铜板互相一碰,就说开。说的也是仁义礼智信、忠勇刚烈、妇女殉节、皇上清明,大臣廉洁,文官不贪财,武将不怕死,路见不平拔刀相助的故事。

说书人大都不识字,跟着师傅一夜一夜地听,一遍一遍地练习,加上自己的领会,进行再创作。出师后离开师傅,浪迹天涯,奔走四方,讨得一口饭吃,多少挣点工钱,维持家人生活。很多说书人是瞎子,一根竹棍敲打着地面,摸索到村子,好心人管他们一顿吃喝,找来拿事人,帮他们联系一段时间的生活来源。说书人全然不知道,他们为了养家糊口的营生,却成了民族文化道德的传播渠道。他们更不会想到,这种集体创作,口头流传,反映整个民族思想情趣,洋溢着强烈的草根精神,具有平民性、普适性、原生性,积淀了几千年的民族文化和道德指向。

1992年,河南鲁山,露天电影放映前,孩子们在嬉闹 钟卫田 摄

我晚上听说书,白天上课打瞌睡,打起呼噜震天响,全然没有发现老师站在身边,依然在梦里拔程咬金的胡子抠尉迟敬德的脚心,或者策马冲锋陷阵,取敌上将首级,建立一代功名。老师用教鞭在我脑袋上敲,我还癔癔症症地嘟囔:天还没亮哩,让我再睡一会儿。就这样,老师教授的功课没有记住几个,庄稼老汉和说书人讲的故事,满脑子都是。

放学之后,一群少年聚在一块,扮演着心中的英雄,互相开仗。有伙伴高举苞谷秆做的长枪,大喊:我是常山赵子龙!有伙伴手持高粱棵做的方天画戟,同样高声疾呼:我是薛仁贵!还有伙伴高呼:我是岳飞!如果有体弱年小的伙伴不听话,就有人威胁:你不听我的话,我让你当奸贼秦桧!体弱年小的伙伴就告饶:我听你的话,别让我当奸贼,我要当瓦岗寨的秦琼!没有一个伙伴会高呼:我是贾宝玉,不怕死的上来!也没有人威胁体弱年小者说:你不听话,我让你当贾琏!

现在琢磨,《红楼梦》是瑰宝,瑰宝只能供少数高雅人把玩,对民间道德、草根文化的影响,不具有普适价值。岳飞、薛仁贵、展昭、赵子龙,这些被民间千百年传诵的人物,才是百姓理想的化身,是百姓用善美忠义塑造的神化英雄,是感召民族道德的楷模和旗帜。在二十世纪以前,乡村识字人寥寥无几。现代人常常把读书人认为是文化人,似乎书读得越多,文化越高深。照此逻辑推理,中国几千年的乡村就是文化荒芜之地?中华民族难道是没有文化的民族?显然,这个结论不能成立。中华民族文化的博大精深,体现在民族对宇宙的认知上,这种认知更多是通过民间的口头传承。民间口头传承的文化,比形成文字的文化要多亿万倍。在出现纸张和印刷术之前,文字的载体是竹板和绸帛,竹板的沉重绸帛的昂贵,从技术上限制了文字的传输。近年,中国掀起重读经典活动,那些影响我们民族千百年的口头传说、英雄传奇,是不是经典?

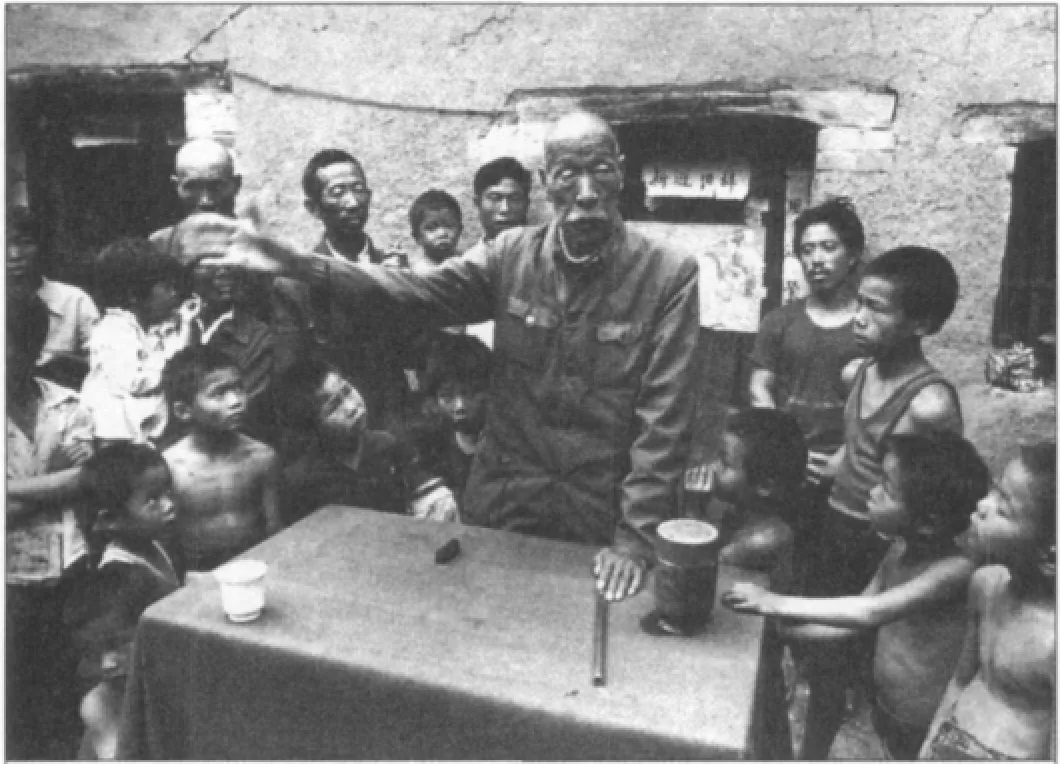

乡村说书艺人在表演 姜健 摄

进入青年时期的我,在陕西紫阳县境内的一个小火车站工作。和当地老人聊天,得知当年的紫阳县偏僻落后,官家只有一个县官两个衙役,衙役们没事时回家种地,县官升堂时才穿上官服,站在两边陪县官审案。三个吃官饭的人,竟然把一个县的百姓治理得安居乐业。如果把当时的三个人的职责化解为今天的权力部门:县委、县政府、县人大、县政协,除了这四大班子,还有公安局、检察院、法院、城管、共青团、妇联、文联,哪一个部门都有几十个人,加起来有数百人。加上下属的区级权力部门,乡级权力部门,一个县吃皇粮的官员不下千把号人。封建时期由三人组成的县级政权,权力的延伸和今天相比,简直是天壤之别,为什么能让百姓安居乐业?其中一个重要因素,就是优秀传统文化道德的约束和招引。

中年的我回乡探亲,和侄辈聊天,问他们知道欧阳春、展雄飞不?他们摇头。问他们知道岳飞、薛仁贵不?他们说知道,但不知道他们的故事。他们还说:我们天天忙着应付考试,哪有功夫看闲书?再和同龄人谝闲,才知道那些传播民间文化的说书行道,二十年前已经消失了。年轻人给我谈论更多的是歌星、影星,一代年轻人崇拜歌星,唱流行歌曲,跑歌舞厅、卡啦OK。一个娱乐消费的时代,必然产生娱乐英雄,娱乐英雄必然感召人们去娱乐消费,驱使社会流行娱乐文化。

于是,新闻媒体不时披露人们见死不救,见义不为,麻木冷漠的事件。当政者和主流媒体一波一波地呼吁见义勇为,但效果不敢恭维。如果个别人不能见义勇为,麻木冷漠,我们可以谴责他们的品质。但事件并不是个别人制造,几乎是所有在场的人,我们就不能归咎于个体的道德考验,应该思考我们的文化出了问题!做深层次的思考,发现支撑人们见义勇为,古道侠肠、忠勇刚烈的文化氛围不存在了。见义勇为的壮举在崇尚娱乐的社会,只是海市蜃楼的口号,是飘扬在珠穆朗玛峰上的旗帜,不可能成为民众追求的行为美学。娱乐英雄只能把人们引向远离血性,追求享乐的时尚。

市场经济也抛出一些所谓的新道德:信守合同,诚信守法等,但哪项不是传统文化的延伸?忠勇刚烈、仁义礼智信、知恩报恩,信守诺言,诚恳做人,难道不是市场经济社会的文化基础?

自然科学的发展是淘汰性的,新技术必然淘汰旧技术。人类几千年积淀的传统文化,和新文化绝对不是线性关系,是叠加关系。它们有谱系,有血统,有传承,有共存性。新文化和传统文化的关系,绝不是电视屏幕的切换,用某个按键轻轻一点,就从几千年前转向今天。

唱戏

村子每年都要娶回几个新媳妇,新媳妇里有贤的、恶的、孝的、奸的。娶到贤的孝的,家庭就和睦。娶到恶的奸的,全家不得安宁。于是,村子每年都要唱大戏,正本戏之前要加演《杀狗劝妻》、《姑嫂贤》类的小戏。

杜生马娶的媳妇是个厉害货,上至婆婆,下至男人,都要看她的脸色行事。

唱戏那天,杜生马的婆娘也把娘家人请来看戏,长庚老汉和饲养员绪娃借口看望乡党,给那婆娘的父母说:“这两年村里娶了不少新媳妇,有的把娘家的好处带来了,也有的把娘家的坏处带来了,有的孝敬公婆善待小姑,有的不孝敬公婆不善待小姑,把村子的风气弄得很不好。今黑点的《杀狗劝妻》、《姑嫂贤》,专门唱给她们听,刹刹这股歪风。要是刹不住,就由村子出面,把媳妇送回娘家,啥时候调教好了,啥时候再送回来,调教不好就别送回来,让她们在娘家养老送终!”这腔话,像《金沙滩》里的老令公,当殿数落宋皇帝样,表面软和,骨里带刺,一下一下地朝对方心里扎。

在电视未普及之前,皮影戏在乡村仍受欢迎 顾晓林 摄

那婆娘的亲爸坐不住了,说:“我们对女子管教不好,女子性情强悍,有对不起亲家的地方,就给我们说,趁我和她妈都在这,好好说她一顿。”长庚老汉说:“兄弟多心了,我们是来看你的,不是针对你女子的。生马媳妇过门以来,还没有大的差错。就是有一些小过节,人家还年轻,改了就好,实在改不了,俺们再说别的。”长庚老汉这话也是蜂蜜里掺苦胆,说的人有意,听的人也有意。长庚老汉和饲养员绪娃,又说了一阵闲话,推说有事要张罗。他俩还没有走出大门,就听见那婆娘的亲爸亲妈训斥女子的声音。

《杀狗劝妻》开演了。唱的是媳妇曹氏趁丈夫曹庄进山打柴,在家虐待婆婆,不给婆婆吃,不给婆婆喝,还殴打婆婆。曹庄打柴回家得知此事,本想狠狠收拾媳妇一顿,娘亲又担心小两口不和,影响以后过日子,劝说儿子不要跟媳妇计较。曹庄为了吓唬妻子,将黑狗杀死,曹氏方知曹庄不是怕老婆之辈,赶忙给婆婆赔情,立下誓言从此再不虐待婆婆。

杜生马的婆娘也在看戏,左边坐着亲娘,右边坐着婆婆,前边坐着丈夫,后边坐着亲爹,看到曹氏虐待婆婆,也觉得不是为媳之道。又想半后晌长庚老汉和饲养员绪娃的话,心里有了惭愧。这时候,戏台上的曹氏跪在婆婆面前盟誓,以后要孝顺长辈:“有焦氏跪流平一言告禀,祝告那空中的过往神灵。从今后对老娘再不孝敬,死在那荒郊外尸被虎吞。”

戏台上唱到这里,左边的亲娘偷看女儿,右边的婆婆偷看媳妇,那婆娘夹在亲娘和婆婆之间,不敢朝左边看,不敢朝右边看,脸上发烫。坐在前边的杜生马扭头看婆娘,婆娘更是羞愧难当,嘴里不好说啥,对着凳子狠狠蹬了一下,差点把凳子蹬翻。婆婆看出媳妇的羞愧,佯怒地骂儿子:“好好看你的戏,老回头看啥!”那婆娘心里热浪一翻,左手抓住亲娘的手,右手抓住婆婆的手,一直把戏看完都没有丢开。

这难道不是乡村的道德教育,比起今天的念报纸读文件要有效千万倍!

老碗会

关中人把吃饭的碗分几个等级,最大的碗叫海碗,口径一尺,意思把海都能盛下。再小一点的叫老碗,口径八寸。那时候人穷,“鸡尻子当银行,红薯当主粮”,饭食简单,大部分都是红苕苞谷榛,富足人家把苞谷榛子熬得稠一点,不富足人家把苞谷榛子熬得稀一点。男人们盛上一老碗红苕苞谷榛,上边放些炒酸菜,就朝马号跑,朝地上一僦,呼呼噜噜吃开。少不了你在我碗里夹一筷子酸菜,我在你碗里吃一口苞谷榛。谁家的婆娘熬的苞谷榛好,谁家的婆娘腌的酸菜脆,炒菜时放的油多了油少了,大家都清清楚楚。把老碗里的饭食吃完,从腰带上抽出旱烟袋,吧嗒吧嗒抽起来。人们把聚在一块吃饭叫“老碗会”。

这时,就议论村里的事,谁家的儿子对父母不孝,谁家的弟兄为家产不睦,谁家的媳妇背着公婆偷嘴,谁家的女子不孝顺婆家,谁家盖房占了邻居的庄基地,谁家的娃娃和老师顶嘴,谁家的女子收了人家的彩礼不想过门。这里成了舆论中心,要是当事人在场,就有长者问话,当事人或辩解,或承认,长者和乡党就劝说、训斥,甚至责骂,这里又成了道德法庭。有些事解决不了,就有长者对当事人说,去把你舅家人叫来。这样一来,男方家的长辈、女方家的长辈、村子里的长者,来个三堂会审,比官家的审判都公道,都让当事人服气。

好多年以后,我思考中国几千年的封建统治者,都难以把权力渗透到乡村,很多乡村几百年没有官家人到过,为什么能保持既定的秩序,平安无事地度着年月。乡村的道德舆论监督,长辈的管教,在很多方面替代了统治者的管理,官家不付出成本,收获着需要的成果。思考今天的乡村治理,当政者把公安机关、法院越修越大,监狱的人越来越多,官员的数量年年增长,现代传媒把当政者的意志无孔不入地传达给乡民。但是,乡村秩序并没有好转,甚至不如过去。思考使我得出这样的结论:当政者忽视了民间的道德力量,忽视了民间的舆论作用,忽视了民间千百年形成的“调节中心”。

饲养室和党政贫团

马号的官称是饲养室,干部请木匠做了几个牌子,刷白漆,写黑字:三家庄生产大队饲养室。另一个牌子上写红字:三家庄生产大队党支部;第三个牌子写黑字:三家庄生产大队大队部;第四个牌子写:三家庄生产大队贫协委员会;第五个牌子写:三家庄生产大队团支部。把饲养室和权力部门并列,可见饲养室的地位。

上边的领导指着牌子说:“饲养室算什么级别,咋能跟党政贫团并列在?”有人辩论:“支书死了上头再指派个支书,队长死了再选个队长,贫协主席不在了选个主席,团支书嫁人了再选一个,啥事情都耽误不了。要是牲口出了麻达,谁给咱拉车犁地,叫我说呀,党政贫团还没有牲口金贵!”上边人听了,就翻眼皮。那人又夹枪带炮说:“没有牲口,地里咋打庄稼,没有粮食你们吃屎都没有!”

吃过饭,管事的干部把饭碗一搁,对另几个干部说,朝这聚一下,商量一下夏粮分配方案。贫协主席、正副队长、妇联主任、会计、出纳、团支书就端着空碗,僦到一块。

夏粮分派方案关系每家的利益,家里人口多劳力少的,就希望人口在分粮中占的比例大些。家里人口少劳力多的,希望工分在分粮中占的比例大些。干部们讨论方案时,僦在地上的人都支棱着耳朵听。

支书见大家都不表态,对副队长说:“你带个头。”副队长在地上磕了烟锅子里的废烟,嘿嘿笑着说:“让大家先说,先民主后集中,咱们当领导的要是先表态了,让群众咋说?”支书说:“你少耍滑头,咱开的是队委会,队委会里的人都是领导,没有一个比你级别低,你先发言!”副队长又说:“我可不是那意思,我知道大家都是干部,是平起平坐的一字并肩王。依我的意见,人口占百分之五十,工分占百分之五十。这样能提高大家的生产积极性。”副队长家有三个儿子,都是棒小伙子,他家的工分在村里占头一家。副队长的话说完,会计立即接上说:“要是按各百分之五十的分,人口多劳力少的人家,日子咋过?”

支书见大家都说过话了,就说:“刚好各家的掌柜都在这,大家都发言,形成基本方案后再交社员大会讨论。”于是,不管是不是干部,都争着说自己的意见,意见统一了,夏粮分配方案就确定下来。

年终讨论决分,就移到马号的热炕上。吃过黑了饭的男人,早早跑到马号,爬到炕上,用饲养员的被子盖着大腿,解开裤带,在电灯的晕光里寻找裤缝里的虱子。冬虱肥,比芝麻大比豌豆小,冷气一激,朝裤缝钻。人们就翻开裤缝,看到缩在里面的虱子,捏出来,大拇指甲对着一挤,随着一声脆响,指甲上就有了一团血肉。男人还咒骂:“狗日的让你再吸我的血!”忙活着给牲口拌料的饲养员说:“小心虱子爬到我被子上。”捉虱子的男人说:“我那天在你炕上坐了一会儿,就长了满身虱子……”

支书见大家闹得差不多了,说:“都甭闹了!”队委会的人坐在炕上头,讨论决分方案。领导和被领导的区别就是炕上和炕下,相当于现在的主席台上下。

2000年,陕西延川,村民争看一对新人的婚妙照 路泞 摄

会计把全年的总收入和劳动日说了,下来就讨论分配方案。队长问会计:“总收入平均分给劳动日,一个劳动日多少钱?”会计说:“一个劳动日五毛六分钱。”队长又问:“去年一个劳动日多少钱?”会计说:“去年一个劳动日五毛五分钱。”队长又问:“人家刘家庄、李家堡今年一个劳动日多少钱?”会计说:“刘家庄五毛七分钱,李家堡五毛六分钱,跟咱们差不多。”队长琢磨了一会儿,说:“咱们就按五毛六分钱分,大家好赖干了一年,要是分不到钱,不知道会咋着骂咱们!”

按生产队的规矩,决分完了,这一届队委会就解散了,接着选举下一届队委会。队委会干得好坏,就看年底决分多少钱,很像现在的GDP。队长为了让劳动日多分钱,显示自己领导得好,又没那么多钱,就搞虚分配,把劳动日的价值提得很高,没有钱,就挂账,以后有钱再分。下一届队长就不认这一届的账,这些钱就成了井里的月亮、画上的婆娘,看得见用不着,相当于现在统计部门虚报的数字。

大家心里都明白,把账上的钱分光分净,下一届队委会接的就是空摊子,车上的套绳要换,电费要交,没有钱啥事情都干不成。但是,谁都不愿意说啥,多数人都希望分得越多越好。

只有长庚老汉说:“咱要给以后留条活路,现在把钱分得一干二净,明年的生产咋办?咱总不能今年把明年的饭都吃了。你们要我说个意见,我就说先留下一千块钱的周转资金,剩下的咋着分都行。明年再决分的时候,把这一千块钱扣出来,再留一千块钱。我打听了,一辆解放车一万五千块,咱攒上十来年就能买辆大卡车,再拿大卡车搞副业跑运输。两年再买一辆大卡车,十年以后咱一个劳动日值多少钱,恐怕三块钱都能分到。年年分光吃净没有积累,咱这一代穷,下一代也穷。咱现在把裤带勒紧,下一代就能享福。”

决分方案就这样定下来。这难道不是原生态的民主?比现今刻意制造的民主不知要民主多少倍!成年的我经常思考民主问题,只要回忆起少年时期的马号,就如醍醐灌顶大彻大悟,只要权力集团放弃既得利益,面对利益分配时敢于透明操作,民主就已经降临了大半!

马号消失

生产队解散了,人们各干各的活,各吃各的饭,各琢磨各的事情。日子活泛了,村子里全是一砖到顶的小洋楼。家家有了饭桌,再没人端着大老碗朝马号跑了。有了彩电谁还跑那么远的路到马号谝闲?饭桌上有了炒菜炖菜,咋能把几个碟子都端到“老碗会”上吃?

村子的人,有跑到外地打工,几年不回来。回来的时候,没媳妇的带回了媳妇,家里一点消息都不知道。有媳妇的回来要离婚,媳妇闹着要上吊。有年轻女娃跑到城里,月月都能邮回一笔款子,做父母的脸上就多了炫耀。有的女娃出去几个月,邮不回钱,父母脸上就有了沮丧。隔上一年半载,就有警车来到村子,拉走一个从外地打工回来的人,不知道犯了哪样王法。男人跑到城里打工,留下老婆娘小媳妇。小媳妇不肯安宁,跑回娘家十天半月不回来,村子里就传来闲言风语,说那女人在娘家村子有了相好,乐不思蜀。

天黑以后,马号里黑洞洞一片,不时传出老鼠打架的惨叫,也传出老鼠配种的欢乐,谁家的狗跑到马号,追逐玩耍,喧起狗的高歌,就是没有人的声息。

长庚老汉坐在家里看电视。电视里一片大海,海水蓝,沙滩白,日头红。两个男女顺着沙滩走,穿着那地方都要露出来的小裤衩,走几步就拥抱,嘴对嘴地啃,手还在对方身子上摸,又搂在一块在沙滩上滚,男压女,女压男,呼哧呼哧喘气,比扛麻包都累。长庚老汉觉得自己在后辈人面前看这东西,不成体统,就朝外头走去。孙子急忙问:“爷,咋不看了?”长庚老汉说:“屋里太憋,我想到外头走走。”孙子又说:“爷,你要是嫌这个节目不好,就换一个台。”长庚老汉只好回到床边,继续看电视。电视里出现了大奶头,把东西朝奶头下边一粘,奶头跟吹猪尿泡样地朝大处胀,胀得快要憋爆。长庚老汉琢磨:年轻轻的女娃把奶头亮出来让全世界的人看,咋一点都不知道丢人?就说:“这女子把胸脯露出来让人看,以后咋着嫁人?”孙女说:“人家是模特,一般人想露人家还不让露哩。”孙子说:“人家是名人,后边跟着成群的男人想跟人家结婚,人家还得挑挑拣拣,不是大款大官不嫁。”长庚老汉又站起来,孙子又问:“爷,又要出去了?”他说:“我想出去走走,憋在屋里难受。”他刚一离开,屋子里的孙子辈就说开:“咱爷还封建哩,这算个啥,村里好多人都看毛片哩。”

长庚老汉吃过晌午饭,又想到马号看看。走到邻家门口,听见邻家媳妇在院子里哭喊,哭声凄厉,喊声震撼,半个村子都能听见:“你在外边打工,我在家替你孝敬老的养活小的。你几年不回来一次,回来就要跟我离婚,你有良心没有?”老汉抡着拐棍,指着儿子吼:“你休妻再娶,忘恩负义。你敢把那婊子朝回领,我把你的腿打断!”

长庚老汉走到邻家老汉跟前,从腰带上取下旱烟袋,在烟包包里挖了一下递给他,说:“抽锅子烟,把肚子里的火气消消,有啥大不了的事情,值得这样吼叫?”他走到打工的男人跟前,说:“你在外打工,媳妇替你养活老人娃们。你把钱挣下了,媳妇把娃养大了,多好的事情,咋要离婚哩?”那男人把头一抬,硬硬地说:“我跟她没有感情!”长庚老汉说:“说话要讲良心,当初你拿着东西,一次一次朝你媳妇村子跑,求人家嫁给你。你那时候咋不说没感情,没感情还叫人家给你生了两个娃?你现在到城里打工,经见的世面大了,花骚了,就跟人家没感情了?你这是良心变了,要是搁到老社会,非叫包文拯把你塞到狗头铡里不可!”

那男人说:“结婚自由,离婚自由,没有感情就离婚,谁也不能破坏婚姻自主。”长庚老汉对着那男人踢了一脚,骂:“狗屁自由,敢不敢让你这种花花男人自由,你今天自由一个,明天自由一个,多少好女子都被你自由了,你自由了让人家咋办?你这阵跟你媳妇离婚了,找个年轻漂亮女人自由。过上一年两年,再看上更年轻的女人,又想跟人家自由,让跟你的这些女人咋办?”

长庚老汉又走到这家老汉跟前,说:“咱村从解放到现在,再没请戏班子唱过《铡美案》,人长了几十岁不知道陈世美、秦香莲、包公、韩琦是咋回事情,咋能经得起皇帝女子的勾引?其实,人人都想当驸马,都想荣华富贵,就是有仁义道德管着,有众人的唾沫管着,才不会去做陈世美。要是没有这些,陈世美比好人都多。”

乡村不再

进入新世纪十年之后,我回乡探亲,三家庄不存在了。政府和开发商搞了个土地换楼房换低保,原先的房屋全部扒掉,像城市小区样盖起公寓楼,给村民发刚刚能维持基本生存的费用。原先的马号也不存在了,马号的地盘上盖起了七层楼房,开发区的当政者在里面办公。其他的房间租给私人经营——开歌舞厅、桑拿、洗脚、洗头、按摩,红灯绿酒,应有尽有,哪一样都离不开小姐。还有一间药品销售中心,出售国产壮阳大王泊来伟哥,广告有半个楼房高——虎哥豹妹,好事多磨。诊所也开在这里,专治淋病梅毒尖锐湿疣,阳事不举,同样打出广告——做女人挺好,做男人挺得住更好,展示着当今时尚。于是,乡村就成了怪胎,说它是城市,却没有城市的基本设施,说它是农村,却不能饲养牛羊猪鸡,无地耕种。物价翻着跟头朝上涨,低保原封不动,生活难以维持,想创业没有资金,也没创业的能耐。跑到城里打工,没有技术,只能干最苦最累最不挣钱的粗活。老板不按时发工资,干了一年拿不到钱,只好回到家里,整天打麻将混日月。每个楼道门口都支着麻将摊,从早打到晚,再从晚打到早。赢钱了就跑到昔日的马号今天的综合楼,挥霍享受。输钱的就到开发区偷,小到铜块三角铁,大到空调计算机,遇到什么偷什么。有废品公司在这里设立收购站,除了枪支毒品原子弹,别的东西都收。开发区就配保安,村人见保安多的时候偷,保安少的时候抢,公安隔三差五到居住点抓人。还没有进居住点大门,就有人通风报信,公安没到,人都钻到了邻家。公安又不能挨家挨户搜查,就是抓住了关上十天半月又得放出来。要是罚了款,回来偷得更厉害,非把罚款挣回来不可。

我听到乡党诉说,突然意识到:一个民族,一个群体,如果没有优秀文化的支撑和约束,和一群野兽有什么区别?甚至比野兽更为可怕,因为人具有野兽不具有的智商,有智商的野兽比没智商的野兽破坏性更强。联想起近年新闻媒体报道的作恶事件,令人发指。我们简直不能相信,现在人竟然做出如此残暴的事情!我们民族积存了几千年的文化——善良、宽容、尊敬、仁义,在现代人身上荡然无存,看不到半点做人的道德底线!

我清楚地记得父辈讲过的三年自然灾害,三家庄饿死了十几口人,但没有一个人偷抢。我常常想:假如我们今天遭遇到那种饿死人的灾难,我们的社会能不能像那个年代那样安定?思考的结果常常是悲观的,甚至绝望!相对饿死人的年代,我们今天的富足绝对升到了天堂。但是,为什么各类经济犯罪越来越多,几乎所有的社会成员都有安全的担忧,这绝不是“饥寒出盗贼”所能解释的。今天,如果谁还在讲品节讲道德,可能会被人们认为神经系统出了故障。人们已经远离了道德的自责、内疚、追求,多少台子上讲得光门滑脸的人物,一旦东窗事发,暴露给人们的内幕却是那么肮脏和龌龊;为什么整个民族集体堕落到追求物质享受、感官享受、权力享受,远离心灵恬静、精神高贵,为权力、金钱、美女不择手段地掠夺、欺骗、贪污、贿赂、强盗?难道我们追求的现代化就是住豪宅、开轿车、穿名牌、头上闪耀各种炫目光环,去圈地、圈钱、买官卖官、欺诈虚伪、嫖娼泡妞?

我看到一个学者这样说,如果把一个国家一个民族看作一个人,我们可以用几十年时间把肌肉锻炼得很健壮,还可以再用几十年时间把骨骼锻炼得很健壮,但如果大脑和神经出了问题,一个肌肉骨骼很健壮的疯子整天胡碰乱撞,胡言乱语,不知道自己该干什么,甚至为了个人欲望,稍不留神就做出灾难性的举动,我们能认为他是个健全的人?

现代化是我们民族的出路,但我担心抛弃了优秀文化的现代化,因为那样的现代化会毁了我们的民族!霍尔巴赫认为:“在一个文化紊乱的社会里,几乎所有的社会成员都互为仇敌。每个成员都只为自己生活,很少顾及他人。每个人都只受自己欲望的支配,只考虑与社会利益背道而驰的私人利益。正是到了那个人对人是豺狼的时候,作为那个社会成员的人,有时比生活在深山密林的野人还要不幸。”

我在十年前写的一篇文章《检讨我们的文明》中写道:“如果我们的生活中充满了虚假、欺骗、倾轧、争斗、阴谋、暴力、腐败,我们十三亿人就会变成十三亿只狼。我们每天和无数的狼生活在一起,那是多么可怕的事情?有多少幸福指数?”

- 天涯的其它文章

- 我哭我的家乡

- 文学青年通信(2008—2009)