高校实验室资质认定现状与发展

曾 艳

教育部科技发展中心网络信息处 北京 100080

编者按:

近十几年,高校财政性科研经费的逐年攀升促使科研规模迅速扩大,科研仪器设备条件也有了很大的改善,有些高校甚至出现了重复购置或仪器设备闲置的现象。在这种情况下,高校仪器设备开放共享逐渐成为共识。于是旨在检测各高校实验室是否具有向社会提供有偿服务资质的国家计量认证应运而生。教育部科技发展中心网络信息处曾艳副处长详细阐述了高校实验室资质认定的法律沿革、高校计量认证实验室分类、通过国家级计量认证的高校实验室以及未来发展等问题,给我们呈现了高校计量认证的现状与未来发展趋势。

高校实验室资质认定现状与发展

曾 艳

教育部科技发展中心网络信息处 北京 100080

20世纪90年代中期以后,我国高校的科研规模迅速增长,集中体现在科研经费的大幅增长上。以教育部直属高校为例,1995年科研经费总量为12.4亿元,到2009年已达到276.3亿元,15年增加了21倍(如图1所示)。这些资金中的相当一部分投入到了科研仪器的购置上,全国高校教学科研仪器设备总值从1995年的158亿元增长到2009年的1 360亿元,增长了近8倍(如图2所示)。其中,教育部直属高校的贵重仪器设备(单价20万元以上)的总值,在1996年不足7.5亿元,占全国高校仪器设备总值的比重为4.1%;而到了2008年,总值已达到142亿元,所占比重提升为11.8%。可见,近年来高校对贵重仪器设备的需求非常强烈。

图1 1995~2009年教育部直属高校科研经费增长情况

由图2可见,高校众多仪器设备都是在1996~2008年间集中购入的,很多设备随着一些课题的结束而闲置。在这种情况下,大型仪器的共享逐渐成为一个必然的趋势。大型仪器共享首先是校内共享,将仪器集中、专人管理并向校内课题组、学生开放。其次是向社会提供服务,为政府、企业提供分析测试服务,这意味着高校实验室进入了检测市场,需要依法从事检验活动。

图2 1995~2009年全国高校教学科研仪器设备总值变化

在高校,实验室资质认定的首批试水者是部分高校的分析测试中心,作为校内的公共服务平台,分析测试中心汇聚了大量先进仪器和专业测试人员,在为教学、科研提供人才培养和测试服务的同时,也率先向社会提供服务,尤其在对非标检测、综合测试、未知物探查等方面,具有其他社会检测机构无法比拟的优势。高校实验室要想提供社会服务,需先通过国家或者地方的计量认证。计量认证是根据我国法律法规制定的行政许可制度,是我国第三方检测实验室的强制性市场准入制度。

1 实验室资质认定基础知识

1.1 实验室资质认定(计量认证)的来历

20世纪80年代初,市场经济的发展催生了产品质量监督检验机构,负责行使如质量监督、抽查、仲裁等监管职能。真正使计量认证步入法制化轨道的是1985年9月颁布的《中华人民共和国计量法》。1987年,国务院又批准国家计量局颁布了《中华人民共和国计量法实施细则》,正式将检验机构的考核称为计量认证。《中华人民共和国计量法》第二十二条规定:“为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。”国家质量监督检验检疫总局(以下简称“国家质检总局”)2006年颁布了《实验室和检查机构资质认定管理办法》,将实验室和检查机构的资质认定分为两级:国家级实验室和检查机构的资质认定,由中国国家认证认可监督管理委员会(以下简称“国家认监委”)负责实施;地方级实验室和检查机构的资质认定,由地方质检部门负责。

取得计量认证合格证书的产品质量检验机构,可按证书上所限定的检验项目,在其产品检验报告上使用计量认证标志,标志是由C,M,A3个英文字母形成的图形和检验机构计量认证书编号两部分组成。CMA源于英文“China Metrology Accreditation”3个单词的大写首字母,意为“中国计量认证”(如图3所示)。

1.2 计量认证评审依据的演变

1987年我国采用的是国际导则25-82,到1990年颁布了《产品质量检验机构计量认证技术考核规范》(JJG 1021-90);2000年10月颁布了《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则(试行)》,实际上是国家标准《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T15481-2000)加上法律规定的市场准入19条的特殊条款所组成的一个评审准则;2006年7月27日,国家认监委发布《实验室资质认定评审准则》,从2007年1月1日起实施,真正将计量认证纳入国家资质认定的系统里,这是计量认证工作进入资质认定时代的一个标志性变化。

图3

1.3 国家计量认证行业评审组的由来

截至2009年年底,全国实验室资质认定获证实验室数量已突破25 000家,其中国家级资质认定证书2 757家,包括认可/授权/计量认证“三合一”的国家质检中心425家,认可/计量认证“二合一”的实验室883家,单一取得国家计量认证的行业实验室1 419家,还有30家省级纤维检验机构。

可以看出,大部分国家级计量认证实验室分布在各行业主管部门下面,为发挥行业主管部门的作用,从20世纪90年代初开始,原国家质量技术监督局先后通过与部委联合发文的形式,批准组建了36个行业计量认证评审组。1999年7月,根据政府机构改革的实际情况,国家质量技术监督局进一步将行业计量认证评审组由36个调整为31个。2004年4月,国家认监委发文,再次将行业评审组调整为26个。现有的26个行业计量认证评审组分别为:农业、石油、卫生、环保、机械汽车、供排水水质、铁道、国防、电力、海洋、交通、水利、轻工、中科院、分析测试与冶金、商贸、信息产业、高校、化工、国土资源、节能监测、建材、安全生产、有色、供销、军用油料。评审组是按照隶属关系来划分的,其中高校、中科院比较特殊,其下属实验室的检测领域分布较广。

1.4 高校实验室计量认证发展及制度保障

高校的实验室计量认证要追溯到1991年。1991年,四川大学分析测试中心正式成为计量认证的单位。同一年,原国家教委和原国家技术监督局联合发文,成立高校分析测试中心等开放实验室计量认证评审组,主要面向高校分析测试中心,后来扩大到了专业实验室。文件规定:“国务院有关部委(局、总公司)所属重点高等学校综合性开放检测实验室,对外出具公证数据,需计量认证取得合格证书。

1992年颁布的《高等学校实验室工作规程》规定:“部委所属院校的开放实验室,由国家教委与国家技术监督局组织进行计量认证;地方院校的实验室,由各地省政府高校主管部门与计量行政部门负责计量认证。”

目前,高校评审组设在教育部科技发展中心,主要工作包括:实验室评审、实验室日常监督、开展能力验证(比对)、实验室管理培训、评审队伍建设、JY/T标准编写。

1.5 高校评审组资质认定受理对象

高校评审组受理资质认定的对象需满足以下要求:(1)已获得学校法人授权、具备对社会出具公证性检验数据能力的教育部直属高校实验室;(2)如果实验室已经改制为独立法人,该实验室不能以独立法人的名义向高校评审组申请国家级资质认定,必须以授权法人的名字申报国家级的资质认定;(3)非部委直属高校可向省级质量技术监督部门申请地方级计量认证,已纳入高校评审组管理的非教育部直属高校的实验室资质认定(计量认证),管理渠道维持不变;(4)实验室名称中必须包含所属法人名称,即“××大学×××实验室(中心)”。以上相关规定在2010年高校评审组颁布的《高校实验室资质认定评审细则》中进一步明确。

2 高校计量认证实验室的运行状况

2.1 高校计量认证实验室分类

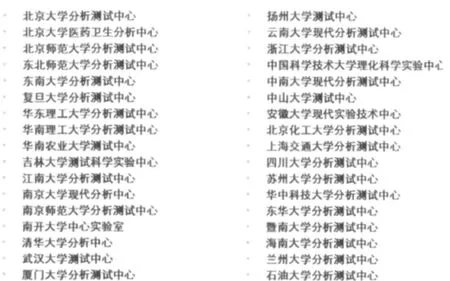

高校计量认证实验室按检测领域可分为两种:一是综合性分析测试中心,这些实验室的特点是大型仪器和测试人员比较集中,以服务支撑为主,有较为完善的管理体系;二是专业实验室,这类实验室依托某一学科,以科研为主,测试服务领域比较专一,如建筑结构、医疗卫生、食品、纺织、石油化工、信息技术、军工、宝石鉴定等专业实验室。以下是34家国家认证的高校分析测试中心(如图4所示)和33家工程及专业检测实验室(如图5所示)。

图4 34家国家认证的高校分析测试中心

图5 33家工程及专业检测实验室

2.2 高校计量认证实验室的机构设置

经过调查,高校计量认证实验室的机构设置主要有以下几种,并且还在不断演变中:(1)校直属分析测试中心(院级),是可独立开展业务的检测机构。(2)依托学院的,是人员编制不独立的院属检测机构。(3)以厦门大学为代表的院系联合型分析测试中心,人员、仪器设备仍隶属学院,中心管理层设在设备处,设备处长兼任校分析测试中心主任。(4)科学研究院(副校级)下属公共实验室,目的是通过体制机制改革,整合优质资源,聚集科研精英,构建科技发展特区。后两种管理模式还在实践检验中。无论是哪种设置,都需要校长对实验室主任直接授权,对外都是由法人单位承担法律责任。

2.3 实验室资质认定对高校科研和教学的促进

近几年高校评审组做了一些相关调研,发现申请计量认证的国家重点实验室、技术工程研究中心逐渐增多。其中不少高校实验室都承接了国家大型工程项目,如北京交通大学土木检测实验室承接了北京地铁4,5,8号线的振动影响测试分析工作;南京大学软件技术国家重点实验室承接了探矿数据挖掘方面的工作;中国石油大学分析测试中心承接了国家石油运输管线防腐工作。这些实验室在从事科研工作的过程中,发现只有跟国家重大需求结合,并且有能力提供合格、可靠的测试数据,才能更深入地参与项目研究,并进一步促进研究成果标准化、产业化。

实验室在对社会服务的过程中会积累大量的实验资源,将这些资源用于教学实践,更有利于培养学生的综合分析能力。这对于工科学生来说尤为重要。东南大学分析测试中心利用对外检测分析资源,在征得客户同意后,将剩余样品建立样品库供大学生实习,对专业实验教学模式进行了综合改革与实践,将大学生的理论知识和实践活动有机结合。该成果也因此获得了江苏省教学成果奖。

3 高校实验室计量认证发展的制约因素

3.1 审批门槛高

近些年由于质量安全事故频发,尤其是食品安全事件,事关民生,有关部门对于检测机构的监管力度也大大加强。从实验室资质认定受理程序上来看,比以往更加严格。新增实验室的申请已经由成批受理变为逐个受理,申请国家级资质认定实验室必须获得副部级以上主管部门的法人授权。目前,高校实验室大都为法人授权实验室,但仅有72所高校是教育部直属的,109所为其他部委所属,具备申请国家级计量认证的资格。其余近2 000所高校均为地方所属,这些学校的实验室需向地方质量监督部门申请计量认证,但由于其非独立法人身份,往往被地方拒之门外,无法获得资质认定许可。

3.2 行业准入限制多

目前的行业准入制度主要集中在食品、司法领域。2009年,我国的食品安全法颁布后,卫生部和国家质检总局联合颁发《食品检验机构资质认定评审准则》,这意味着从事食品检验的实验室除了要满足计量认证的要求,还要满足另一个附加准则。同理,司法鉴定机构还需《司法鉴定机构资质认定评审准则》。由于高校身处社会各行业之外,一些行业的规章、限制或是标准的变更,往往因为信息不畅而出现滞后性,实验人员需要刻意关注,否则会出现违规检测的行为。此外,行业规章之间往往存在冲突,让学校无所适从,如《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号),要求实验室须为独立法人,但国家认监委规定的国家资质认定的受理范围是副部级以上单位的授权法人实验室。也就是说实验室一旦注册成企业法人,就只能申请地方资质了。同时《教育部关于积极发展规范管理科技产业的指导意见》中规定:高校新组建的控、参股企业,除高校资产公司、大学科技园、国家工程(技术)研究中心外,一律不得冠用校名。如“大连理工大学振动与强度中心”进行法人注册后,也就失去了“大连理工大学”的冠名权。

3.3 重定期评审,轻日常管理

一些实验室的管理仍停留在书面上,管理体系宣贯、执行不到位,日常监管不到位,存在突击应对专家现场评审的情况。自2005年开始,国家认监委每年开展一次全国性的专项监督检查(俗称“飞行检查”)。这种检查预先不通知实验室,检查组在实验室来不及准备的情况下突击到访,实验室的日常管理水平一目了然,有效地弥补了定期检查的不足。自该制度实行以来,已有4所高校实验室接受过专项监督检查,一所学校因日常管理存在较严重问题,被处以停证6个月的处罚。

4 高校计量认证实验室的发展探讨

(1)实验室资质认定是一个市场准入制度,高校实验室服务教学、科研的本质不能变,要处理好社会服务和教学科研的关系,不能舍本逐末,影响实验室的发展。

(2)计量认证实验室应发挥自身优势,有选择地吸收计量认证的先进管理理念,推广到校内其他实验室,在促进科研诚信、高校实验数据真实方面有所建树。如中山大学分析测试中心,近期在设备处的支持下对全校的大型仪器进行了校准,并开展了校内仪器比对活动,进一步确保实验数据的真实性,让师生认识到了质量控制在科研中的重要性,体现了计量认证的价值所在。

(3)打造专业化检测平台:高校专业化的检测平台越来越多,运用计量认证资质,整合校内更多的检测资源,建立统一的管理体系,打造高校对外服务品牌。如北京科技大学科技园整合高校的测试资源,建立了北京科技大学分析测试中心,统一对外提供服务,在参与行业、区域测试平台的建设方面,做了很好的尝试。

(4)发挥高校科研人才优势,在检测方法、测试仪器研制、大型突发事件应急响应方面有所建树。如发生三聚氰胺奶粉事件、汶川大地震时,在这些突发事件面前,如果能有一定的仪器和检测方法研究基础,必将对社会稳定做出贡献。

2012-03-18

曾艳,本科,副处长。

(责任编辑/金彩霞)