海南“吃”之惑

□本刊记者 王明泽

海南“吃”之惑

□本刊记者 王明泽

前些日子,记者与一名刚从台湾旅游归来的友人相聚,闲谈之间问他:印象最深在何处?他嘿嘿一笑,嘴里蹦出一个字:吃!随后他告诉我,在台数日,除了跟团参观一些固定景点外,他就一直辗转游走在台湾各大城市的夜市,马不停“嘴”地吃着各种小吃。“真的好吃,种类多到吃不完,价格也合理。”

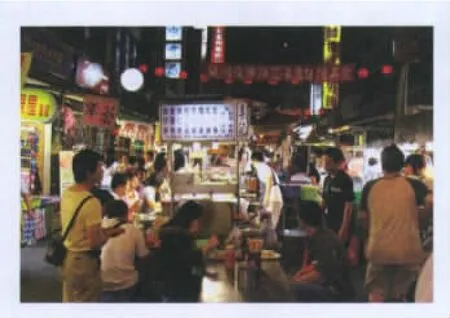

其实去没去过台湾的人对台湾的美食都会有一些了解。无论是从官方正规的旅游宣传,还是从影视剧、大众传媒上的描述都可以体会到,“吃”早已经成为了台湾旅游当之无愧的头号招牌。一辆辆小吃推车、一间间小铺面对台湾的意义和作用让人不可小觑。

从客观角度来看,同样是海岛,也同样是多民族文化融合地区,海南与台湾在饮食历史、文化和理念上有很多相似之处。但即便如此,当台湾小吃在当地政府的引导下逐步发展为规模庞大的夜市群体,为旅游发展和解决就业发光发热时,海南很多的本土小吃还在走街串巷,不得不与城管玩着“你退我进”的把戏;当游客在台湾面对诸多美食可以毫无顾忌地大吃之时,在海南却还要时时刻刻提防着地沟油和无处不在的欺客宰客;当台湾美食融百家之长,努力适应更多人口味,为提升影响力而逐步向大城市发展时,海南还有很多本土美食却仍然固守一隅小城,于默默无闻中消失在时光的长河。相似的种子、相似的土壤,结出的果实却有着鸿沟般的差距。这里的“南橘北枳”问题不在天,而在人。

一次途径陵水,突然想尝尝当地的酸粉,于是便和数名友人在镇上一个极不起眼的小路口随便找了家摊点。在吃了第一口后发现,原来这么长时间以来,我们一直被海口某闹市区的一家规模较大的小吃街内,号称“正宗陵水酸粉”的店给骗了。面前这碗5块钱的酸粉,无论从质还是量上都远远超过小吃街内10块钱的那一碗。那碗更贵的除了名字很“正宗”以外,其他一无是处。可悲的是,现实中游客接触到10块钱酸粉的机会要远远超过那碗5块钱的。

陵水酸粉只是一个缩影,近几年我们从民间大力挖掘的“美食”除了挖来了名字外,究竟挖到了多少精髓和内涵?这么做是在弘扬海南饮食文化还是在自己砸自己的招牌?◎