优在观照 爱在本质:谈2012年江苏高考的突破与回归

李 宁

(徐州市第五中学,江苏 徐州 221002)

尘埃落定之后是对比与反思。对比基于对前事的归纳,反思生成后者的经验。对于2012年江苏考卷,笔者在经历做、改、评、比、思五个步骤后,产生如下印象:鲜明的当代意识、人性化选文导向、渐重课内知识、语文本质的回归。以下试从三个方面具体阐述。

一、纵比与观照

较前四年的考卷(2008~2011),今年的考卷有七处突破。

(1)成语题(第2题)结合了具体语境(作家的笔名与真名),考查语文作为工具性学科的实用功能。

(2)语言表述题(第3、4题)观照当代主流价值观(环保、代际关系),且五年里首考漫画。着意用暗讽的形式评点“人与自然”“官富二代”等社会焦点现象,突显时代精神。

(3)文言文选材摒弃武将(2008、2009、2011)而选法官,依法治国的政治风向终见于卷端,文以载道,激赏。

(4)诗歌鉴赏五年里首选爱情题材,去年虽也是思人,但为友人间(李杜),今年则为“心上人”。这个人类永恒的话题今落江苏考卷,欣喜。

(5)默写,全为课内内容。回归课本,增语文教师底气。

(6)文学类阅读,五年内四次考小说(2009年为散文)。近年来语文界对“散文教学内容”的大讨论似乎对此题选材有了一定的影响(也不排除命题组刘祥安先生的专业性影响)。最后一道探究题,关注叙述语言与文本内容的关系,深入语文科本质,振奋。

(7)连续五年出论述类阅读,今年首现外国作品(不仅是这一题型,而是整份考卷)。所选为意识流大师伍尔芙女士的文章,站在女权主义的立场,她给我们带来的不仅仅是文字,更重要的是思想。

很显然,今年考卷有五个首现:成语结合具体语境、漫画、爱情诗歌、没有课外默写、外国作品。突破之举可谓大矣。不得不说,2012年的江苏高考考卷,深具历史性地位,极具里程碑意义。可用三十六个字概括其整体特点:选材上古今中外齐全,内容上时尚永恒相交,态势上课内基础回归,命题上语文本质回归。依据考情的更迭性、考卷的延续性特点,可用五个“更观照”总结上文:更观照当代社会焦点;更观照语文应用能力;更观照语文本质考查;更观照选文的全面性;更观照选文的人性化。

二、横比与规律

高考的性质是大规模封闭式笔答考试,其命题原则之一当为基于稳定性的突破。稳定是基础,针对普遍性检验范畴,故整份考卷大题型必不能一年一变,其实稳定就是稳心,稳考生的心就是稳民心;突破是求变,遵循创新性根本价值,故命题形式与内容必会每年有所变化,但其滋生的土壤还应是基本题型。即使是担负选拔性重任的高考,其考卷内容也是有令师生复习寻“迹”和握“律”的。命题规律当从大处着眼归纳,不应汲汲追求所谓的答题技巧的“公式化”,把语文答题当做理科解题。宏观设计的优势在整体性把握,前瞻性预测;而在此基础上方可作微观性应试技巧训练,而这种训练也应是审题能力、阅读方法与应答思路的训练,而不是死记“公式”,如见到诗歌鉴赏出赏析题,公式为“译句+修辞+情感阐述”。命题规律的研究价值在于给出学科复习的操作上定向与思路性指导,它无疑是高三备考的一个“抓手”,属于学习策略中“元认知水平”的内容,当引起高三师生的深切关注。

以下以五年江苏考卷中的四大主观题为例,横向比较其选文、命题内容与考查角度,尝试归纳出同类型题的命题规律,寻出命题内容的走势。

(一)文言文阅读

年份 选文作者(不符之处) 翻译 主人公身份2012《伯父墓表》苏辙文意题省略、动词活用倒装、感叹句(出处) 实词题 人格题考点法官2011《陈公弼传》苏轼耸、易戢、蠲 严而不残 人与事多、益许、矫 为官公正 人与事将领2010文人之妻2009《书沈通明书》汪琬《南阳县君谢氏墓志铭》欧阳修著、庶几 夫妻情深 某事的评价归、容止倒装、动词活用、形容词魁垒、率 有情有义 某事的结果将领2008 《吴汉传》《后汉书》属、引却省略、动词活用倒装、形容词听、迫壁、度 激励士气 某事的时间省略、动词活用数量词、方位词省略、倒装动词活用 将领

命题分析

(1)自2009年始,选文走出正史,来自个人文集。四年来三选唐宋八大家的文章,且文风质朴情真,无矫饰。

(2)既出自文集又须有传记性特点,于是墓志铭成了首选,今年江苏各地质检卷、打靶卷的选文皆为此类。以后很有可能囿于此类,好在古人好撰碑铭,不乏佳作。

(3)选文人物将领占多,今年是法官,以后定会逐渐扩大人选范围。可能会走专业选材路子,如作家、名医、书画名家等。

(4)人格题关注核心人格,散见于文。今年扩大题目的干扰项范围,须二次排除方可选出。

(5)文意题前三年关注某事本身属性,这两年则关注人与事的相符性,用“张冠李戴”形式设置题干。

(6)翻译题五年来集中设为得分点的有省略、倒装、动词活用等内容。

(二)诗歌鉴赏

命题分析

(1)诗词两体间隔出现,选文都为名家所作,极具流派特点。现实与浪漫,婉约与豪放,相继出现。

(2)五年里,思人与登临题材各有两次,如再引入2007年所选的辛弃疾的《鹧鸪天·送别》进行横比,则六年里,送别题材也是两度出现。以思人、登临、送别题材命题,直感性较强,符合考纲要求。

(3)考查题型则是五年内四次考情感阐述(或某句或某联或全诗),其余题型每年不同。

(4)以诗词结尾命题考查,五年内考查四次。难怪姜夔说:“一篇全在尾句”。(《白石道人诗说》)

(三)文学类阅读

命题分析

(1)五年内四次考小说,现当代作品间隔出现,由于2009年的散文删改较大,以致文意曲化,引起争论,故以后选文都是直入考卷,不作删改(2011年为长篇节选,也为首例)。

(2)选文(小说)皆为意蕴深厚之作,且语言表达都极富功力,汪老的淡化、阿城的深刻、宗璞先生的细腻、师陀先生的悠长,无一不是典范。学生入文较易,品文较难;理解较易,挖掘较难;心会较易,表达较难,命题者深具苦心,善莫大焉。

(3)命题(小说)四次皆落在作用、形象、探究上,虽观照点不同,但类型基本固定。尤其是探究题每年内容都不同,2008年的主次人物关系,2010年的情感趋向于意蕴价值,2011年的景情关系,2012年的叙述语言与文章内容的关系,题题都打在语文(文学创作)的本体性上,但前三次倾向人文,今年则重在语言。

(四)论述类阅读

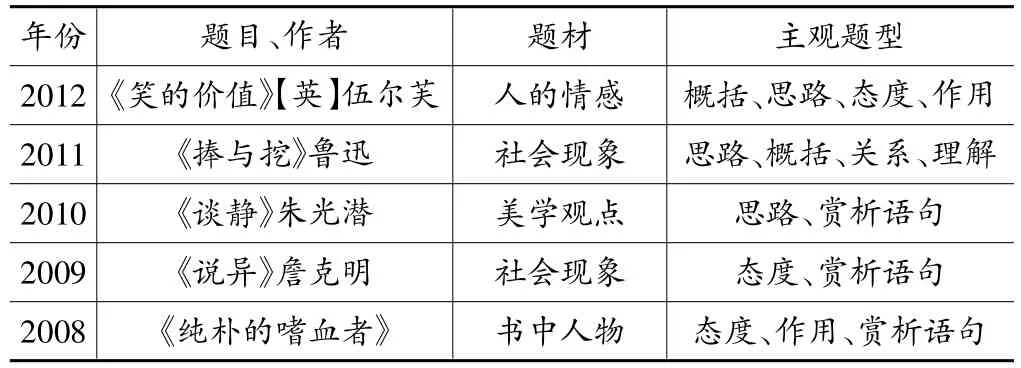

年份 题目、作者 题材 主观题型2012《笑的价值》【英】伍尔芙 人的情感 概括、思路、态度、作用2011 《捧与挖》鲁迅 社会现象 思路、概括、关系、理解2010 《谈静》朱光潜 美学观点 思路、赏析语句2009 《说异》詹克明 社会现象 态度、赏析语句2008 《纯朴的嗜血者》 书中人物 态度、作用、赏析语句

命题分析

(1)选文上注重思想性,题材多元,除两项评析社会现象,其余每年不同。2010以来关注大师作品,个别语句较难理解,须揣摩。作为女权主义者的伍尔芙,她的出现让今年的整张考卷顿显人性光辉,她的平等观念,批判意识贯穿全文,增考卷厚重度。

(2)题型上今年是前四年的全面总结,都是学习此类文章时应当关注的,如作者的态度、论述的思路、核心概念、内容概括、语句作用等。

(3)值得一提的是,此题的分值一直都是12分,今年与2008年是18分,且从2011年始摒弃客观题,只出主观题,难度提高,重在思辨与表达。

从上述分析中不难发现,主观题的选文、命题内容与考查角度皆有一定的规律性。面对这些规律应当认清两点:一是这些规律源于对高考原题的同异性对比,以此为基,梳理而成,但题变律变,当以动态形式看待这些规律,每年高考过后及时添加新内容,做新的对比梳理,得到最新的命题规律;二是这些规律以宏观性为梳理原则,就应该以宏观的角度把握与应对,而非用微观的视角去具体化猜测与技术化定义。因此,师生关注的应是选文的体裁与题材,命题的形式与内容,考查的角度与深度,关联的知识与方法等方面的认知,而非究其哪个时代,哪个作家,哪本文集或是某题型的答题公式,这些即使被你猜到或是熟记,都仅仅是侥幸或是画地为牢,以求安心而已。这就牵连出语文科教考结合的问题,这当然无法在本文展开阐述,但语文科教学与考试,都当在其本体化的范畴中进行,若教学中去语言化、去人文化,若考试中去表达力、鉴赏力,那么语文科存在的鸡肋性必当无法消除。

所以,一张考卷不仅仅承担学科能力测试与人才选拔的功能,还应起到彰显学科本体特点和真实具现的任务。

三、探索与本质

今年考卷自始至终贯穿着突破意识与人性光晕。突破的目的在着力革新,人性的本质在彰显人文。命题者试图绘出一幅富有时代感且洒满人性的新画派作品,而手动肘转之间,笔笔则落在水墨人文的纸端。这是母语精神的回望,更是语文阵地的坚守。

这张语文考卷有两处回归:一是回归课本,一是回归本质。默写只考课内,2分之增,可见命题导向明确;突出现实语境,关注文学性语言表达,这是对语文本体的真切诉求。今年的尝试势必会引领新高三复习的方向,逐渐收紧复习远离课本的纬线,逐步深入语文习得的根本,把目光聚焦于真正的阅读能力上,语言表达训练上,使复习蜕变成学生语文素养全方位提升和全面性补给的科学性塑造过程,更可以使复习羽化为精选佳作典范例文的“饱览美观”的人文性陶冶过程。这是一种理想化情景,但值得追求。

语文,这一科有太多尴尬之处,如饱受诟病的鸡肋性存在价值,如被人指摘的松散性知识体系,如备受责难的低微性教学效果,这些都分明指向语文教学的伪科学性。如何拯救语文的地位危机?教考结合的实践行为应成为一个重要举措。教的是语文,就应从语文本体内涵出发,教出语文味;考的是语文,就应以语文特点为范畴,考出语文性。这样在教与考中逐渐形成一种语文本真性的回归,全面收回语文科失去的阵地。

其实每年的高考试卷,外行关注的仅为试题的难易程度,作文好写与否;内行则关注选文内容与题型变化,极少有人问津考卷所隐含的语文本体化的多寡,以及巩固了语文科阵地的有无。今年考卷令人欣喜之处即在于语文本质的回归。其实,无论语文命题的形式与内容探索到何种程度,语文本质都应该做到更全面的覆盖,这不仅是对学生、教师、研究者负责,更是对母语教学与发展的尊重。

作为兼备工具性与人文性的语文科,它的存在不仅仅是母语教学与发展的载体,更应该凸显与承担更多教化与载道的功能与义务。语文科应“培养学生在学习的过程中逐渐形成尊崇母语的文化认同和文化自觉”(倪文锦语),而借助高考这一最具全民关注度的平台,让某省乃至全国人民集体性接受一次饱含母语特性与人文光辉的思想精神洗礼,岂不更令人振奋。

2012年的江苏考卷做了这样一次尝试,真好!