一份“成器”文人的收藏

拓晓堂

中国的文人,自古不是富贵的阶层,其收藏来源大多不是来自于市场交易,往往是友朋之间的互赠,或者是自己不拘一格的随手之作,即所谓文人书画,再或者是收集一些为市场轻弃的文化遗物。通过品鉴赏玩,或自成一家。呈现在这里的“忆梅庵”长物,就是这样一份已经“成器”文人的收藏。

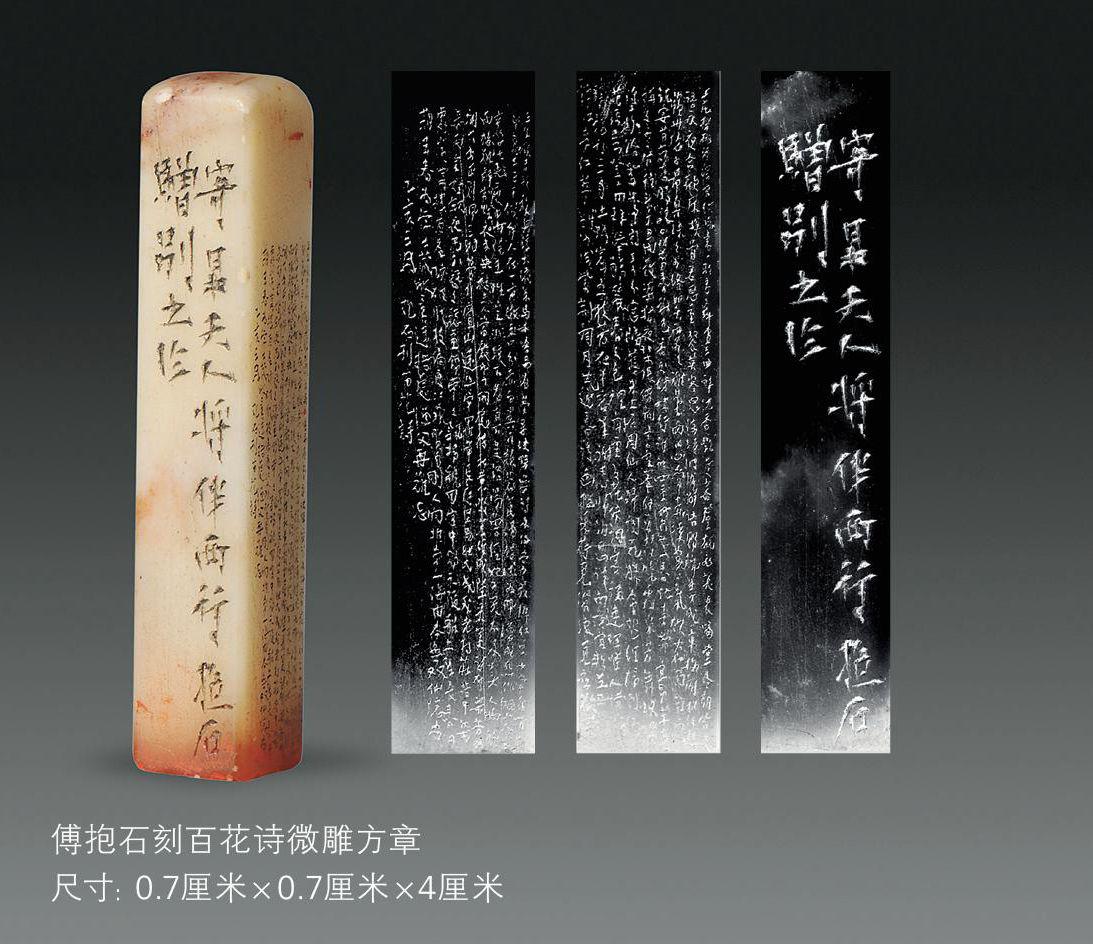

“忆梅庵”主人乃罗寄梅及其夫人刘先。“忆梅庵”的收藏来源,主要是来自于两位朋友的赠送,一是傅抱石,一是张大千。傅抱石先生与忆梅庵主人夫妇,从上世纪30年代起就交往甚密,80年代,傅抱石先生及夫人仍然与“忆梅庵”主人书函往来。从现存的“忆梅庵”长物中,傅抱石、李可染等绘的《林和靖》、傅抱石先生篆刻和微雕边款的百花诗印,都是1943年“忆梅庵”主人夫妇将远赴敦煌,傅抱石先生为其壮行所创作的。傅抱石先生一生画作以千计,而存世可知的篆刻微雕治印作品不过十余方,且大多存于日本,赠送给友朋者更是前所未闻。故傅抱石先生这方微雕篆刻印鉴,足以令人感悟到先生与“忆梅庵”主人夫妇彼此之间非同寻常的关系。

而张大千先生与“忆梅庵”主人夫妇1943年同在安西榆林窟,有一段世人鲜知的共同生活经历。大千先生率领徒弟临摹壁画,“忆梅庵”主人夫妇也从重庆来到安西榆林窟,为敦煌莫高窟、安西榆林窟的壁画彩塑摄影,同时也为大千先生拍摄了一些工作和生活照片,现存文献中所见到的大千先生在安西榆林窟的照片资料(大千先生在敦煌莫高窟没有照片),都是出自“忆梅庵”主人夫妇。大千先生的一张非常有名的照片,就是在榆林窟内带着弟子临摹壁画的工作照,这张照片也出自“忆梅庵”主人夫妇之手。

这张照片从曝光的时间和亮度来说都掌握得很好,可是敦煌洞窟内的光线非常暗,那时敦煌莫高窟和安西榆林窟都没有电照明,这张照片究竟是如何拍摄出来的,简单地依靠增加曝光时间显然不行。原来“忆梅庵”主人夫妇拍摄经常使用反光板,将阳光折射到洞窟内,才拍摄到了这幅效果上佳的照片。

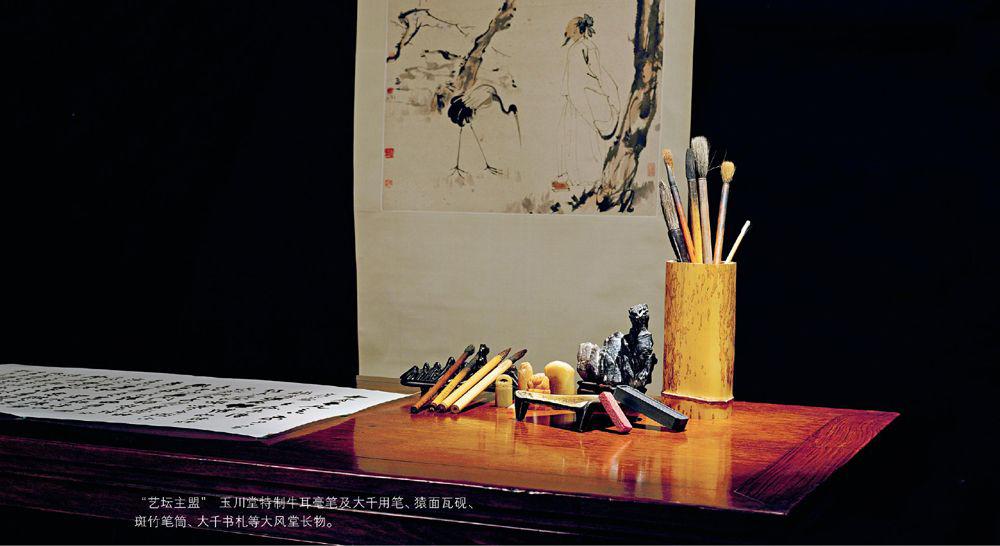

大千先生带弟子在洞窟内都是一手秉烛,一手临摹壁画,当看到“忆梅庵”主人夫妇的这点雕虫小技时,不由得大叫起来——世上还有这样的好办法,早知有此,也不至于将安西城内的蜡烛全都买光了。此后大千先生和弟子也学用此方法,反光照明,解放了双手,临摹壁画不仅加快了速度,也提高了临摹的质量。这段经历令大千先生和“忆梅庵”主人夫妇成为终生最密切的挚友。上世纪六七十年代,大千在美国加州的“可以居”、“环碧庵”居住,“忆梅庵”主人夫妇多次赴加州探望,为这一时期大千先生的生活留下了一批珍贵的摄影照片,而大千先生不仅将一些私密的事物交予“忆梅庵”主人夫妇去办理,留下了许多往来信函,也将许多“可以居”、“环碧庵”案头文玩送给“忆梅庵”主人夫妇留作纪念。

“忆梅庵”收藏的另一来源,是工作闲暇之余的爱好收集。在敦煌的漫漫沙海中,历史沧桑变化留下了许多零碎的遗物,收集这些遗物,或是只言片纸,或是残渣碎木,都成了“忆梅庵”主人夫妇在大漠中工作之余的生活情调和乐趣。敦煌残经碎片部分是“忆梅庵”主人夫妇在沙土里拣出来的,部分是大千先生在敦煌沙堆里拣出来的,后来大千先生将自己捡的这些佛经残片,也都全部转赠给了“忆梅庵”主人夫妇。这些残经碎片虽非整卷,但其重要性在于直出大漠,而非敦煌编号17号的藏经洞。它证实了在藏经洞之外的其他洞窟里,也有供养的经卷,故敦煌写经并非藏经洞独有。

“忆梅庵”长物中,还有一些是业余爱好的作品。“忆梅庵”主人夫妇从敦煌返回之后,整理数千张敦煌照片,成为他们日常的工作。之外,自娱仿真临摹敦煌壁画,一时成为绝技。临摹敦煌壁画,与大千先生方法不同,“忆梅庵”主人夫妇完全是历史性的、还原性的临摹。这种临摹也得到了文化界的认同。“忆梅庵”主人夫妇的80余幅敦煌壁画,遴选成为1964年美国纽约世界博览会台湾馆的展品,他们因此获得了终身的荣誉。

即将于中国嘉德2012年秋拍亮相的“忆梅庵长物”专场,将首次全景展现忆梅庵主人近70年与张大千、傅抱石等人稽古敦煌、书画酬唱的珍藏。英雄岁月、名士文章,精彩呈现,共享其芳。

点击 “忆梅庵”主人

罗寄梅,为湖南长沙人,1902年出生,1926年参加北伐,为黄埔军校第六期学员,是我国早期著名的摄影家。1929年北伐结束后,罗寄梅在国民党中央党部宣传部文艺处任干事。罗夫人刘先,为安徽贵池刘氏后人。其先祖刘瑞芬追随李鸿章,总理淮军的水陆军械制造,并由此起家。罗夫人其母为沈曾植的弟弟沈曾樾之女,沈曾植先生为清末大儒。深受良好家庭氛围的熏染,刘先崇慕艺术,雅好收藏,与儒雅的罗先生有着共同的情趣和爱好。

傅抱石、李可染等创作的《林和靖》1943年作

尺幅:57.9厘米×78厘米