封面上的裸女

○金小明

“人的身体是人的灵魂的最好的图画”(维特根斯坦《哲学研究》)。上世纪的二三十年代,在西方思想观念和文化潮流的冲击下,对无遮无掩的人体形象的表现和鉴赏,在国内美术教育领域先涌动起来,为教学服务的“模特儿”跨进了写生课堂。风潮一开,便慢慢渗透到更大范围的社会公共空间和市民生活之中,尤其在华洋杂处的声色之地——上海,借助一些文化人的推力,人体绘画甚至堂而皇之起来。

1919年,商业画家郑曼陀为大昌烟公司创作的招贴画(月份牌)《杨妃出浴图》,画中人羽纱曼披,近乎裸裎,触动着大众的视觉神经;1926年7月,上海东西艺术协会、中华艺术大学、上海新闻学会等几个民间团体不顾禁令,请留洋艺术家张道藩到三马路社交大楼开讲“人体学”,举办裸体写生画展;1928年,新派诗人、雕塑家李金发为上海南京大戏院创作了一块长达12米的巨型浮雕,“气势宏壮,中坐一男像,庄严持重,身披长袍;左右裸体男女各一,一腿跪地,奉献古瓶一只,象征艺术之花”(刘海粟回忆),它成为一种气焰高涨的视觉文化景观。

郑曼陀绘月份牌画《贵妃出浴》

举动之外,还有理论。比如,中国性学先驱之一的张竞生,在1927年出版的《新文化》创刊号上写文章,提出“女体之美是一切美的美”的观点,把裸体画提到艺术美的高度。画家、美术理论家倪贻德在《论裸体艺术》一文中认为:“现代的艺术家对于人体所追求的,乃是由人体之肉感,圆味,色彩,而引起之美的陶醉。”(载《艺术漫谈》,上海光华书局1927年版)以性书收藏闻名的编译家周越然,也在《晶报》上撰文评介西洋最新出版的《女性形体之美》一书。

上海史学者唐振常总结的——“初则惊,继则异,再继则羡,后继则效”——新生事物接受模式,一样见之于上海都市群体对纯粹的或混搭的人体艺术的态度。

在这种氛围下,上海的文艺家们采选裸女的形象来装帧书刊,使其成为一个重要的画题与素材,也就不稀奇了。钱君匋回忆,那个时候,“在封面设计方面,五花八门,各种派别都有,印象的,抽象的,立体的,不一而足。裸体女人上封面已经司空见惯,大胆到极点”(见《书籍装帧》一文)。检点《新文学(创作)初版本图典》(陈建功主编,文化艺术出版社2011年11月版)收录的中国现代文学馆馆藏新文学版本,其中裸女形象上封面的所在多多,不妨罗列些书名:上海泰东图书局出版(或经售)的《短裤党》(蒋光赤著,1927年11月)等;创造社出版部出版的《瓶》(郭沫若著,1927年8月)等;真美善书店出版的《女尸》(谷剑尘著,1928年7月)等;北新书店出版的《若有其事》(许钦文著,1928年9月)等;光华书局出版的《天堂与五月》(邵洵美著,1927年1月);狮吼社出版的《壁画》(滕固著,1924年10月);新月书店出版的《舞》(林微音著,1931年11月);现代书局出版的《林娟娟》(金满成著,1928年10月);开明书店出版的《草莽集》(朱湘著,1927年8月);生活书店出版的《沉闷》(李白英著,1934年10月);群众图书公司出版的《春深了》(闵之寅著,1926年8月)等;东新书店出版的《幻灭的春梦》(蒯斯曛著,1929年4月);亚细亚书店出版的《创痕》(左干臣著,1928年7月);长风书店出版的《傀儡美人》(冯乃超著,1929年1月);华通书店出版的《两难》(马仲殊著,1930年1月);芳草书店出版的《年青人的忏悔》(陈槐荫著,1930年7月);出版合作社出版的《红睡》(蒋山青著,1929年3月);新文化社出版的《海上棠棣》(王秋心等著,1923年7月);卿云图书公司出版的《求生不得》(厉厂樵著,1928年12月)……除了地处上海的一些中小型文艺书店的出版物外,向来比较正统的大型出版机构,也偶尔在书封上涉及这一题材:如商务印书馆出版的《伏流》(汤汤著,1931年7月)、《幻灭》(茅盾著,1928年8月),以及中华书局出版的《爱神的玩偶》(孙孟涛著,1931年2月)等。这些书封上的裸女形象,姿态各异,风格有别,“露点”的程度也不一样,其所指与能指的内容难以概述。笼统地讲,大多说不上从人体美的鉴赏角度来表现,不无商业竞卖借以招徕之意。但是,形与色的表现,往往更多地指涉、蕴涵着文化人对人性之真与艺术之美的浪漫性的追求。

《泰绮思》

有些书刊封面上的裸女形象,是直接从域外出版物中贩来的。如张竞生创办《新文化》,先是请陶元庆为创刊号封面设计了一幅三色的“虎啸兽林”图,因为制版不佳,临时撤换了一幅“巨鲸出海”图,到第四期的封面则换成英国画家比亚兹莱创作的一幅裸体的“弗洛希尔德”半身像(《萨沃依》第八期插图),“美女”取代了“野兽”,更贴近“以新为号召,以美为依归,以性为武器,向旧传统、旧文化发起新的冲击和战斗”的办刊旨趣(张培忠《文妖与先知:张竞生传》)。再如,1936年,上海启明书局出版了王家骥翻译的法朗士的作品《泰绮思》,封面上就直接借用了法国画家C.凯亥勒为小说所画的裸女插图(鲁迅编印的《近代木刻选集》也收此图)。李金发对裸体艺术的低俗泛滥保持着警觉,认为“西方文化色情成分太浓,着实令人不解,无论在教堂里,宫殿里的壁画,到处都是裸体,使人难堪……”(李金发《浮生总记:十年一觉巴黎梦》)。1925年11月,北京新潮社出版了他的新诗集《微雨》,书封主体就采用了一幅青年男女裸体雕像照片,图片多半来自西洋;1926年,上海商务印书馆又出版他的诗集《为幸福而歌》,由其德籍夫人恰丹绘封的书衣,表现一位迎风而立的裸女形象。两幅书封图片,都突出了人物的性感特征,带着积极、健康的文艺情调。这般绘裸女,他当然是不反对的。

《卷葹》

更多的裸女形象来自本土画家。鲁迅的藏书和藏画,多有涉及裸体美术题材者(如《日本裸体美术全集》六册画册、贝克尔《夏娃与蛇》、迪绥尔多黎《洛勒托的文艺女神》等外国版画等),他上海居所中就悬挂着德国版画《苏珊娜入浴》,而他托付陶元庆装帧的《苦闷的象征》(1924年12月未名社初版)、《出了象牙之塔》(1925年12月未名社初版)的书封,都是以变形的裸女为画幅主体,使这个厨川白村文论的译本“披上了凄艳的新装”(鲁迅语),巧妙地隐喻着作品主题。女作家冯沅君的短篇小说集《卷葹》由他编入《乌合丛书》,1927年1月在北新书局初刊,封面原先也是鲁迅委托陶元庆设计的,后来改由司徒乔完成。画家没有从“拔了心也不死”的小草——“卷葹”的思路来组织画面,而是以裸女与浪涛为主要造型,象征着争取恋爱自由与婚姻自主的新女性对封建礼教的大胆反叛与搏击,渗透着憧憬的激情。而像丰子恺为夏丏尊的译著《绵被》(商务印书馆1927年出版)所绘书封,以裸体夏娃采摘智慧之果的形象入画,指代的是“爱欲的争斗”和“灵肉的冲突”,表现则偏向于保守和拘谨,也是一种独特的风尚。还有一位不太知名的画家梁萍,曾为左干臣所著小说、剧本集《火殉》(上海文艺书局1929年9月初版)绘制书封,裸女与火焰纠合在一起,冉冉而升,虽未必切题,但形象新颖,笔墨节制,引发了读者的好奇。1930年5月,上海水沫书店出版的显尼志勒的著作《循环舞》,封面上也是裸女,从书名字体的设计风格上判断,可能出自钱君匋手笔,丰乳肥臀的女子形象撑满画幅,“大胆到极点”。译者赵伯颜在序言中说:“显尼志勒在这篇的最后用《伯爵与娼妓》收场是用来代表人类社会的两极端。依照他的解释是阶级的差别无非形式上表面上的不同,把这层剥掉,人类都是一样的对于性的饥渴犹如野兽一般,这种巧妙的讽刺的描写,实在是把希腊讽刺家路吉亚诺思(Lukianos)作的《娼妓之对话》来近代化了。”作为主题的解读,话与画之间,似乎产生了某种“循环舞”式的互文性。

《循环舞》

《唯美派的文学》

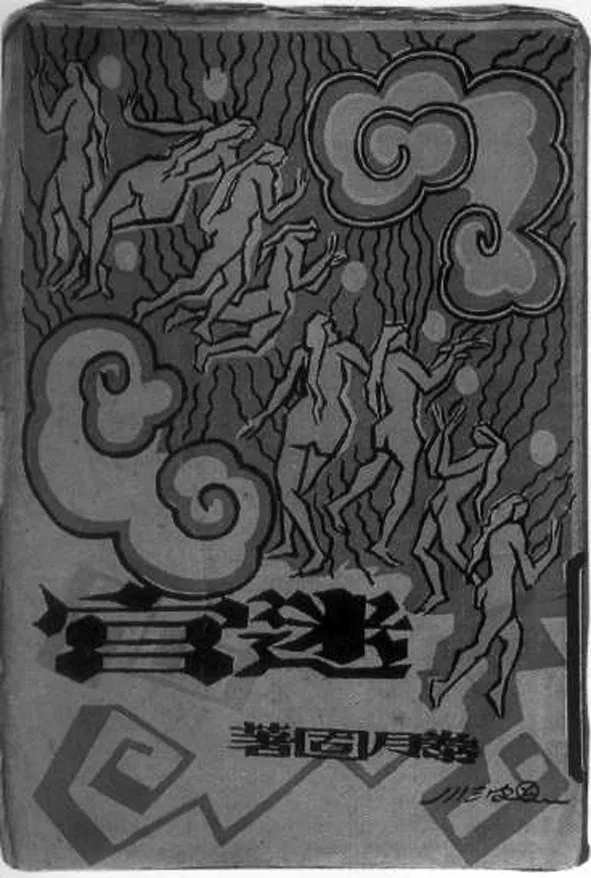

《迷宫》

画家季小波,也擅长表现裸女题材。他为《唯美派的文学》所绘制的书封画,以三位略微变形的裸女为视觉中心,长发披肩,臀部丰满,顾盼而略带暧昧的身姿,仿佛是他为滕固所著短篇小说集《迷宫》(光华书局1926年8月版,平装本)所绘书封画的局部放大,不过笔触似乎没有《迷宫》那幅凌厉,却更有体积感。《迷宫》一书,除《自记》外,收录了作者的六篇小说,其中与书名同题的一篇乃自叙体,充斥着自陷“黄金名誉妇人”的欲望“兽窟”而顾影自怜、耽于自抑的呓语。季小波以现代主义意味的几何笔法为《迷宫》所绘的封面,重在表现迷乱纷纷的、病态的小说情境,让人联想到标志着立体主义肇端的两幅西方现代美术作品:毕加索的《亚威农的少女们》与塞尚的《大浴女》。《亚威农的少女们》充满着狂傲和残暴的特性,而其“目标不是性的‘不道德’,而是毕加索所发现的生活之浪费、疾病、丑恶及残忍”(约翰.伯格《毕加索的成败》),这与《迷宫》的主调有些相通。而《迷宫》书封画中的勾勒式裸女群像,也似乎借鉴了《大浴女》的造型特点。季小波的这幅书封作品,恰切地概括和张扬了小说的主题与情调,凸显出滕氏作品的唯美主义、象征主义风格。

当年,在杂志封面上,对女性身体的描绘似乎比书籍封面还要大胆一些,尤其是一些美术类的杂志。陈之佛应郑振铎之约,为其主编的《小说月报》第十八卷(1927年)装帧封面,每期封面“不仅刊物名称字体作不同的更换,而且各期都以不同环境中的不同女性人物形象出现,表现不同女性健康的形态美”(黄可《陈之佛的装帧艺术》)。而画家黄苗子为《小说半月刊》(1935年)所绘封面,以及郭建英为《文艺画报》创刊号(1934年10月)与《现代》杂志所绘封面,则都以大胆的漫画笔法,勾画了不少摩登裸女的形象,惊世骇俗,多少纠结了一些情色诱惑。叶浅予所言的《上海漫画》“封面大画”,很多也都是一些尺度很大、风格张扬的裸体男女形象。

至于在文艺书刊中“盗取裸体画的美名,用鄙陋低下的技术,绘出种种丑劣的姿态,以取媚一般无识的青年男女而从中图利”(倪贻德语)的诲淫现象,在那个年代是难以避免的。但当局颁布了出版法令和查禁制度(国民政府1930年12月公布的《出版法》第19条规定,出版品不得“妨害善良风俗”),粗鄙情色的裸女绘画毕竟还不是书刊封面的主流。