正颌外科联合正畸在唇腭裂术后牙颌面畸形中的应用

蔡同道

唇腭裂是口腔颌面部常见的先天性畸形之一,唇腭裂修复术是其主要的治疗手段,但术后易导致儿童颌骨发育障碍以及牙颌面畸形,严重影响患者的容貌和功能[1]。该类患者治疗难度高、术后复发率高,单纯的正颌手术虽然可有效改善外形,但无法重建良好的咬合关系。本研究对笔者所在医院收治的唇腭裂术后牙颌面畸形患者采用正颌外科联合正畸治疗,取得满意疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2006年1月-2011年12月笔者所在医院口腔科收治的唇腭裂术后牙颌面畸形患者76例,年龄6~27岁,平均(13.6±2.5)岁;病程3~25年。国家前列腺症状评分(IPSS)13~34分,平均(27.5±5.8)分;单侧唇腭裂53例,双侧唇腭裂23例;I度21例,II度25例,III度增生30例;替牙列期或恒牙列初期62例,14例为恒牙列期。将患者随机分为观察组和对照组,每组各38例。两组患者年龄、性别及病情分度等比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 观察组 术前正畸过程:采用方丝弓矫正技术,排齐个别牙及牙列,扩大牙弓,协调上下牙弓宽度,平整Spee曲线,直立牙长轴并保留所需的牙间隙以便截骨。正畸后均拍摄头颅定位正侧位、颌骨曲面断层X线片,利用正颌外科模拟系统预测头影测量分析、诊断、治疗设计,从而选择最佳治疗方案并完成外科模型,制作牙颌板与术后固定装置。正颌骨手术方法:Le Fort I型截骨术21例,Le Fort I型截骨术联合下颌体部截骨术9例,Le Fort I型截骨术+BSSRO 8例,术后采用牙颌板内固定,术后1个月可行正畸以调整咬合的稳定性,并定期复查。

1.2.2 对照组 所有患者仅采用正颌手术矫正畸形,存在严重移位的个别牙同时给予手术矫正,术后采用牙颌板内固定,但未进行术前术后正畸治疗。

1.3 统计学处理 采用SAS 9.0软件进行统计分析,计数资料比较采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

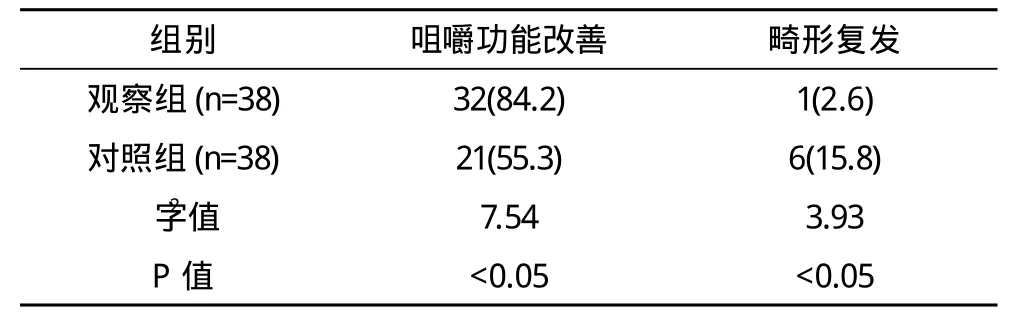

对所有的患者随访1年,观察组患者咀嚼功能改善率显著高于对照组,而畸形复发率显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。观察组中截骨均愈合良好,其中下颌偏斜与下颌前突的患者咀嚼功能改善最为明显;观察组复发1例,对照组复发6例,其中下颌前突3例,上颌前突2例,上颌后缩1例。

表1 两组术后疗效比较 例(%)

3 讨论

唇腭裂是一种发病率较高的口腔颌面部畸形,通常表现为牙弓狭窄,牙列拥挤,上颌后缩及牙颌关系紊乱等,严重影响患者的容貌及口腔功能,其畸形比一般牙颌面发育畸形更为复杂,临床治疗较为棘手[2]。唇腭裂修复术是目前较为有效的一种治疗手段,但术后仍有部分患者出现牙颌畸形,其原因是手术使腭大血管神经束受到不同程度损伤,瘢痕增生挛缩使腭黏膜血运不足而进一步加重,同时瘢痕的牵拉也使上颌骨截骨段移动受限导致畸形复发[3]。

正颌外科手术可矫正不协调的颌骨位置,在一定程度上改善颌面畸形的外观,但术中和术后均难以重建良好的咬合关系,此外,部分患者因移动颌骨骨段而无法达到大多数牙的尖窝接触,或因不协调的牙弓或减少个别牙干扰而无法实现良好的骨段移位。而术前正畸可有效去除影响术中和术后重建的因素,使术中移动骨段时可重建牙颌,并采用牙颌板内固定1个月后进行术后正畸,以恢复咬合的稳定性[4]。本研究结果显示,观察组咀嚼功能改善率84.2%,显著高于对照组55.3%,差异有统计学意义(P<0.05)。说明术前、术后正畸治疗对于提高正颌外科术后咀嚼功能具有重要意义。同时研究还显示,观察组术后畸形复发率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。术前正畸使患者初步恢复正常的颌骨位置及咬合关系,同时术后正畸的精细调整使口、牙合及颌系统功能进一步完善。总之,正颌外科联合正畸可明显改善咀嚼功能,减少术后复发,是治疗唇腭裂术后牙颌面畸形的理想手术方式。

[1] 秦科,吕碗瑜.牙颌面畸形正畸和手术联合治疗的正畸策略[J].中国实用口腔科杂志,2011,4(5):268-272.

[2] 沈国芳,唐友盛,Sammen N,等.98例唇腭裂患者牙颌面畸形的正畸正颌外科联合治疗分析[J].中国口腔颌面外科杂志,2003,1(2):74-77.

[3] 杨小平,曾融生,陈亦阳,等.正颌联合正畸矫治唇腭裂术后牙颌面畸形[J].中华整形外科杂志,2005,21(6):411-414.

[4] 李锦峰,周洪,任战平,等.正畸-正颌联合防治唇腭裂术后牙颌面畸形[J].中国美容医学,2009,18(3):307-308.

——基于牙弓形态发育不良的儿童错牙合畸形诊断与阻断治疗