人口红利、经济增长与产业结构调整

石海峰

(中国人民银行海口中心支行,海南海口570105)

丰富的劳动力资源是三十年我国经济高速增长的一个重要原因,近年来的理论研究则进一步强调了因劳动力资源结构不断改善而创造出的人口红利对促进我国经济高增长所起的重要作用。与人口红利相对应的是结构红利,即三次产业结构在演进中趋于合理,会提高劳动力和资金运用的效率,进而促进经济增长。人口红利的存在具有阶段性,从第六次我国人口普查结果情况看,我国人口结构特征正发生变化,随之而来的可能是人口红利的不断减小乃至消失,但我国劳动力转移仍在继续,三次产业的结构仍存在进一步优化空间。因此,未来一段时期,在把握并充分发挥人口红利效应的同时,应加快产业结构转型,促进经济可持续增长。

1 理论综述

安德鲁.梅森在研究二战后亚洲高增长的原因时,提出有利的人口条件为东亚经济的迅速增长提供了源泉,这些人口因素包括生育率下降、劳动力人口的增加、良好的教育以及较高的储蓄和投资水平等。他将劳动年龄人口的迅速增长称为“人口红利”,劳动年龄人口增加带来的高就业和高产出带动了人均收入的增加(Andrew Mason,1993)。此后,布鲁姆和威廉姆森提出在人口出生率下降速度快于人口老龄化速度的过程中,会形成“中间大、两头小”的人口年龄结构,会使得劳动力供给充足,劳动年龄人口的总抚养比相对较轻,非常有利于经济增长(Bloom&Williamson,1998)。此外,世界银行《2003年世界发展报告》(World Bank,2003,R/OL)和联合国人口基金《2002年世界人口状况》(UNFPA,2002,R/OL)都提到了“人口机会窗口”的概念及其在一个国家或地区发展中的重要性。

从国内研究情况看,袁志刚、宋铮(2000)认为,人口年龄结构的变化不仅要求中国城镇居民为子女装备更多的物质资本,而且要求他们为子女提供更多的教育机会。于学军(2003)认为,总人口“中间大,两头小”的年龄结构,使得劳动力供给充足,社会负担相对较轻,对社会经济发展十分有利。王德文、蔡昉、张学辉(2004)认为,人口转变使得中国从20世纪60年代中期开始享受人口红利,2015年前后是中国人口红利阶段的转折点,持续时间长达50年左右。李扬(2007)认为人口红利实质上既是一种继续发展的机遇,同时也对我们形成一股难以回避的挑战。我们可能还未充分收获人口红利所带来的机遇,就会迎来人口老龄化的严峻挑战。陈友华(2008)建立了人口红利对经济增长影响的数学模型,并以其为基础定量计算出,进入21世纪以来,我国GDP中有超过10%的来自于“人口红利”因素。

针对结构转变和经济增长的关系,钱纳里提出了著名的“结构红利假说”,认为由于不同产业部门具有不同的生产率水平和增长率,因此当基础要素投入从低生产率水平或者低生产率增长的部门向高生产率水平和高生产率增长部门流动时,就会促进总生产率增长,提高经济增长的速度,这种由于要素流动而形成的产业结构变化对经济增长绩效的贡献就形成了“结构红利”。干春晖、郑若谷(2009)对钱纳里的“结构红利假说”进行了验证,他们的研究发现劳动力要素的产业间流动具有“结构红利”现象,说明我国确实存在劳动力流动的结构效益。结构转变对经济增长的另外一层意义还在于,当一国经济处于结构转变的不同阶段,则结构转变对经济增长发挥作用的影响程度会有相当不同的表现,结构转变和经济增长率之间表现出人均经济增长率和人均经济发展水平之间类似的关系—驼峰(hump-shaped)形关系(陈晓光,龚天堂2005)。

2 我国人口年龄结构变动、产业结构演进与经济增长

2.1人口年龄结构发生较大变化,抚养比逐年降低,形成了有利于经济增长的人口红利改革开放以来,伴随着计划生育工作的深入开展,城乡居民的生育意愿和生育观念发生很大转变,我国人口出生率不断降低,加上人口死亡率相对较为稳定,人口自然增长率处于低增长态势。2010年末,我国人口自然增长率为4.79‰,比1978年低7.08个千分点。在人口自然增长率下降的同时,我国人口年龄结构也相应发生了变化:首先是人口年龄结构呈“中间大,两头小”的纺锤型结构,老龄人口占比不断提升。2010年末,我国0-14岁人口22259万人,占全部人口的16.6%,比1982年低17个百分点;65岁及以上人口11894万人,占全部人口的8.9%,比1982年高4个百分点。从2000年开始,我国65岁以上年龄人口占比开始达到7%,且此后逐年提升。按照联合国定义的,60岁以上年龄人口占比超过10%,65岁以上年龄人口占比超过7%即为老龄社会,目前我国现已处于老龄社会。其次是抚养比逐年降低,形成了人口红利。从1990年开始,我国人口抚养比开始降到50%以下(49.8%),人口红利窗口开启,进入人口红利期,此后人口抚养比呈降低态势。2010年末,我国总抚养比34.2%,比1982年低28.2个百分点。其中,少儿抚养比22.3%,比1982年低32.3个百分点;老人抚养比11.9%,比1982年高3.9个百分点。人口抚养比逐年降低,表明我国劳动力资源不断丰富,促进了现实生产力的形成,使得整个社会的投资、储蓄增加,形成了有利于经济增长的人口红利。

2.2产业结构调整力度不断增大,三次产业间的劳动力流动加剧,形成了有利于经济增长的结构红利改革开放30多年来,我国传统经济和现代经济两部门间劳动力流动的壁垒逐渐被打破,经历了劳动力资源大转移的过程。与此同时,产业结构调整力度加大,三次产业占GDP的比重发生改变,形成了第二、三产业占主导地位的产业结构。2010年末,我国三次产业间的就业人数占比分别为:36.7%、28.7%和34.6%,相较于1978年三次产业间的就业人数占比70.5%、17.3%和12.2%,第二、三产就业人数占比之和提升了33.8个百分点。2010年三次产业增加值占GDP的比重分别为10.1%、46.8%和43.1%,相较于1978年三次产业增加值在GDP中占比的28.2%、47.9%和23.9%,二、三产业增加值占比之和总共提升了18.1个百分点。因劳动力在二、三产业比第一产业的劳动生产率高,劳动力由一产向二、三产业流动的同时,二、三产业的产值提升较快,产出比重上升,表明了我国劳动力在由第一产业向二、三产业流动过程中产生了有利于经济增长的结构红利。

3 人口红利、产业结构调整对我国经济增长贡献实证分析

为进一步了解人口红利、就业人口、产业结构以及经济增长之间的关系,本文拟通过实证分析来检验四者之间的关系。在具体的指标设置方面,经济增长水平用pGDP表示,就业人数用EP表示,二三产业就业人口占比用SE表示,抚养率用F表示。数据均取自于《2011年中国统计年鉴》,期限为1981-2010年。由于不同原始数据量纲不同特征不同可能具有的异方差性,我们对四个指标分别取了各自的对数。

在实证过程中,考虑到经济时间序列常常出现伪相关的问题,即使没有联系的不同序列也可能会计算出高的相关系数。通过 Granger因果关系检验能够检验时间序列经济变量之间是否具有因果关系。进行Granger因果关系检验,要求非平稳时间序列的线性组合具备协整性。由于大多数时间序列数据具有明显的趋势,因此需要进行序列平稳性检验和不平稳序列的协整检验。通过ADF检验看序列是否平稳,如果不平稳再通过Johansen协整检验看序列是否具有稳定的协整关系。

表1 lnpGDP、lnEP、lnSE、lnF 的单位根检验结果

3.1单位根检验单位根检验结果表明,各个变量的时间序列均为非平稳的序列,但一阶差分后在5%的显著性水平下均为平稳时间序列,可见各个变量均为一阶单整I(1),可以进行协整分析。

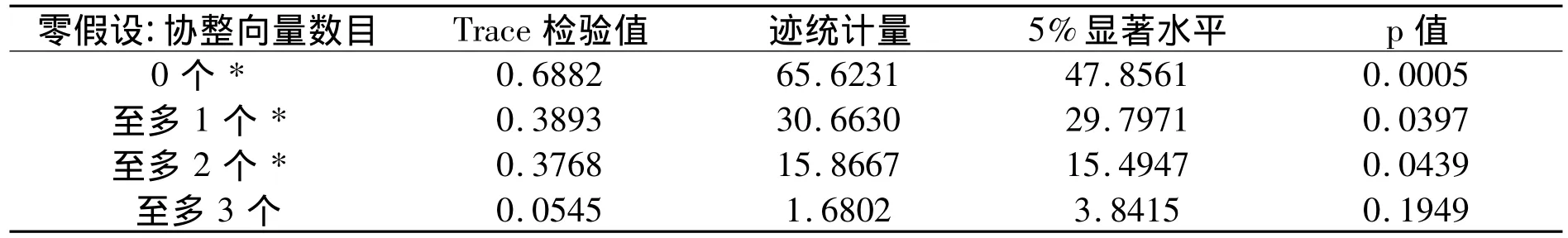

3.2协整检验由检验结果可知,在5% 的显著水平上,拒绝了四个变量之间至多有0个、1个、2个协整方程的假设,说明至少有3个协整方程。也说明人均 GDP、就业人数、抚养比和二、三产业人口占比之间在5% 的显著水平之内存在长期稳定的关系。因此可以进行Granger因果关系检验。

表2 lnpGDP、lnEP、lnSE、lnF的Johansen协整检验结果

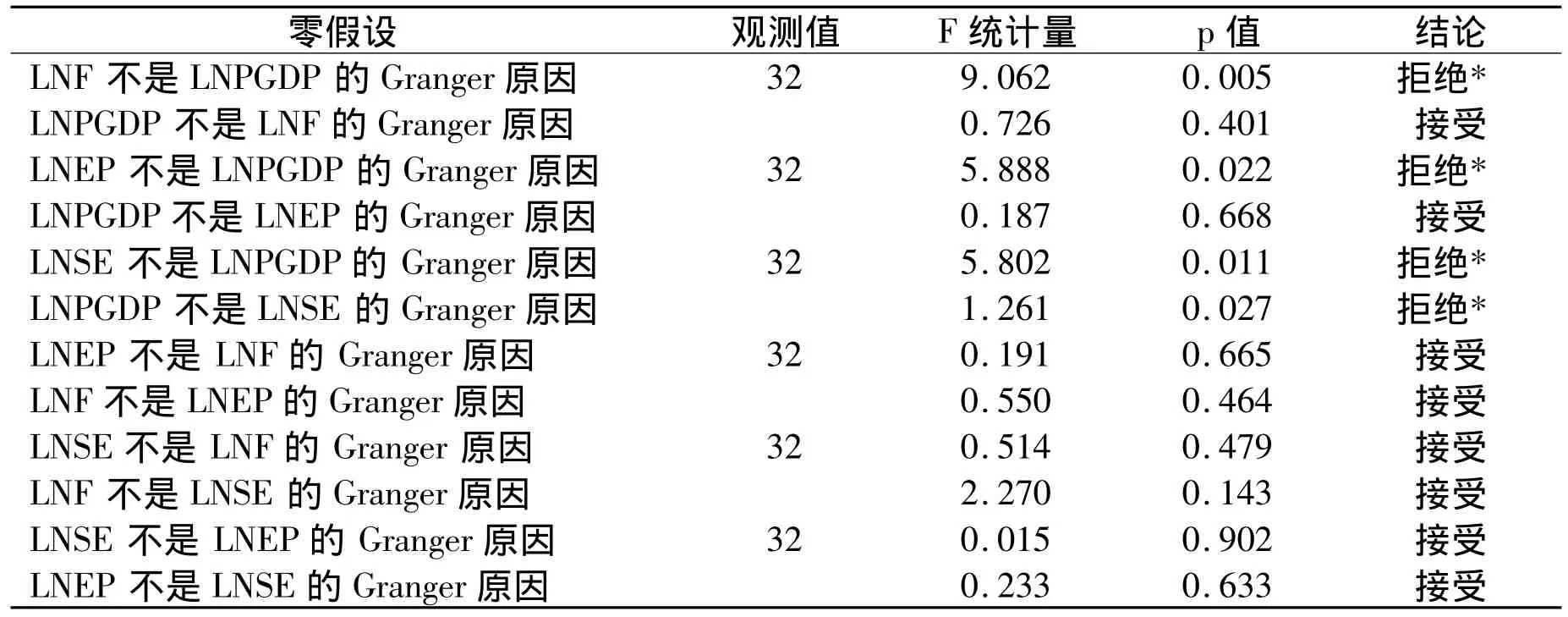

3.3 Granger因果关系检验前面的检验已经说明人均 GDP、就业人数、抚养比和二、三产业人口占比四个变量之间具有协整和长期均衡关系,符合Granger因果关系检验的假设条件,但是否构成因果关系,还需要进一步进行Granger因果关系检验。检验结果见下表,表中所有的检验最大滞后阶数都是1阶,所有观察值都是从1978-2010年。

表3 lnpGDP、lnEP、lnSE、lnF的 Granger因果关系检验结果

检验结果表明:抚养比、就业人数、二三产业就业人口占比均拒绝了不是人均GDP增长的Granger原因,可见抚养比、就业人数、二三产业就业人口占比都对我国经济增长具有重要影响;此外,人均GDP增长也拒绝了二三产业就业人口占比的Granger原因,同样表明了我国经济增长促进了产业间人口的转移。值得注意的是,依照奥肯定律,经济增长应会促进就业增长,但从检验结果却无法得出相应结论,这主要是由于我国经济增长过程中,资金密集型产业增长做出贡献较大,导致就业弹性较小。

4 建议

伴随着我国人口的老龄化和青壮年劳动力供给速度的持续下降,将通过劳动力要素供给以及与此相关的社会储蓄和资本积累两方面制约我国经济未来的增长。针对人口红利即将枯竭的负效应,很多专家认为人口红利消失未尝不是件好事,它能催促经济增长方式的转变。因此,当前最重要、最根本的就是在把握好人口红利的同时,充分发挥动态比较优势,推动产业结构升级,创造经济增长引擎,促进我国经济持续稳定增长。

4.1充分利用现有人口红利,发挥经济增长比较优势我国人口红利将于何时消失目前尚存在争议,但至少在未来几年(普遍认为我国人口红利将于未来5-10年逐步消失)我国的人口红利还将继续存在。因此,在促进我国经济增长过程中要充分利用这个优势,一方面要提高就业率,并不断加大人力资本投资力度,提高人力资本素质,人力资本投资、提高人口素质、做好各类人才的教育和培训。充分吸收人口红利带来的储蓄源泉,确保投资增长的基础;另一方面要充分挖掘劳动力转移潜力。从某种意义上讲,收获人口红利程度取决于农村剩余劳动力转移实现的程度。目前,我国依然存在着限制城乡劳动力流动的诸多制度性障碍,只有逐步废除这些制度性障碍,促进劳动力自由流动,加快转移农村剩余劳动力步伐,进一步提高劳动力配置效率。这不仅是统筹城乡发展的要求,也是实现收获人口红利的重要途径。

4.2加快产业结构升级,谋求经济增长方式转变我国第一产业生产率远高于第二产业和第三产业,而第一产业劳动生产率却远不及其他产业,当第一产业劳动份额减少时,有利于提高整体的劳动生产率,加快产业结构调整,解放更多的劳动力,使劳动力向第二产业和第三产业流动,从根本上提高全社会劳动生产率。因此,面对我国人口红利的减弱或消失,当前应加快我国产业结构升级,通过产业结构的转型升级不断增强经济发展内生动力,特别应大力扶植发展高新技术产业、现代服务业等产业,充分发挥我国要素禀赋的优势,促进经济的可持续发展。

[1]Bloom,D.E.Williamson,Jeffrey G.Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia[J].The World Bank Economic Review,1998,12(3):419-455.

[2]王德文,蔡昉,张学辉.人口转变的储蓄效应和增长效应一论中国增长可持续性的人口因素[J].人口研究,2004(5):2-9.

[3]于学军.中国人口改变与“战略机遇期”[J].中国人口科学,2003(1):9-14.

[4]车士义,郭琳.结构转变、制度变迁下的人口红利与经济增长[J].人口研究,2011(2):26-29.

[5]苏振东,金景仲,王小红.中国产业结构演进中存在结构红利吗[J].财经科学,2012(2):63-70.