城郊土地向城镇聚集的正负效应分析

陈晓敏,于江宁

(1.上海政法学院社会管理学院,上海201701;2.上海大学 社会科学学院,上海200444)

小城镇成长是小城镇自身从形成、发展到成熟的一个逐渐演化的过程,在小城镇成长的各个阶段,土地都是不可或缺的重要生产要素。土地聚集奠定了城镇化建设的基础,也推动了小城镇的发展。同时,由于经济社会发展是一个社会综合的、全面的发展,土地聚集在推动经济发展时也会产生一些问题,如果得不到及时有效的解决,这些问题也会成为制约经济发展的负面因素。

一、土地聚集对小城镇成长的正效应

根据土地的用途,现阶段中国把土地分为三类,即农用地、建设用地和未利用土地。在城市化过程中,农业用地向工业用地的转变,将形成城镇土地聚集;而在市场经济条件下,土地一般会根据价格信号的指示,实现资源的优化配置。可以说,在小城镇成长初期,土地聚集对小城镇的成长起到了重要的推动作用。

1.土地聚集为小城镇成长提供了重要的要素支撑

上海是中国最大的城市,城镇人口占总人口的89.3%,城镇化水平居全国第一。改革开放以来,上海的经济发展对资源产生了巨大的需求,土地作为不可再生资源,在推动经济发展的过程中也发挥了重要作用。土地聚集的途径有土地征用、土地转让、土地租赁等各种方式,其中,土地征用是国家为了公共利益的需要,按照相关法律规定的程序,将集体所有土地收归国有的一种行为。在小城镇成长初期,土地征用可以在短期内聚集大量城镇化建设的所需用地,实现资源的高效整合。上海市城镇化建设的发展及城市的扩张,不可避免地对农用地、未利用土地等其他用途的土地产生需求。

研究表明,上海城镇化的建设用地主要来自农业用地特别是耕地。在中心城区,除长宁区征用58 186平方米的农用地外,其他中心城区均没有对农用地进行征用;而在远郊和近郊,农用地则成为城镇化用地的主要来源。其中,近郊农用地征用占总征地面积的65.3%,远郊农用地征用占总征地面积的82.2%,两者对农用地征用占总征用土地的绝大部分[1]。大城市郊区小城镇的发展具有强劲势头,必然会对郊区土地产生需求,郊区的农用地也因此成为小城镇发展的备用土地。

2.土地聚集促进了人口和产业聚集

上海市的城镇化建设,伴随着人口、土地、产业的聚集,而这三种聚集是以土地聚集为基础的。在城镇化进程中,合理高效利用土地、优化土地布局、实现农业用地规模经济以及保障失地农民的权益,对推动协调有序的人口聚集、产业聚集有重要作用。

(1)土地聚集推动了人口聚集。现代社会,随着资本有机构成的不断提高,农村单位土地上需要的劳动力越来越少,一部分农民有了离开本土寻求创造更大价值的需求。与此同时,大城市郊区土地向城镇聚集,促进城市化水平不断提高,也为农村剩余劳动力向城镇转移提供了广阔的空间,可以解决一部分农民的就业问题。也就是说,城镇规模的不断扩大可以为人口向城市流动创造机会。

(2)土地聚集推动了产业聚集。随着中心城市的不断发展,必然产生制造业郊区化、外围化的趋势。同时,土地聚集也会使工业向园区集中,形成产业聚集,但土地的集约利用不会在城镇化进程中自发实现,而是企业在既定预算约束下实现利润最大化的过程中体现出来的。其中,地租、土地价格、租赁费等经济杠杆是企业重要的预算约束,而企业的这种预算行为也会迫使企业加大创新力度,提高产业层次,实现产业结构升级。

3.土地聚集提高了土地利用效率

城镇形成以后,为要素和产品流动提供了广阔的市场,原先自给自足的、封闭式的、效率低的、小规模的小农经济发展模式被打破,并逐渐发展成为分工经济。而随着城镇市场的发展,城镇和城镇郊区土地的价值也不断升值,土地利用效率不断提高。

(1)城镇土地利用效率提高。城镇形成后,人口聚集和产业聚集必然推动地价的提高,单位土地所创造的产出价值也相应提高。人口向城镇转移,主要是因为城镇可以提供良好的基础和配套设施建设,以及良好的市场发展机遇;而城镇的土地有限,越来越多的人口拥向城镇,增加的需求以及预期的作用势必推高土地价值,同样的土地被赋予比城镇化前更高的价值。同时,产业聚集形成的产业园区,能够产生外部性,增加园区内企业的竞争力,提高企业的产出效率,相应的土地园区土地的产出效率也得到提高。

(2)城镇周边土地的利用效率提高。郊区土地利用效率的提高主要体现在两个方面:首先,城镇土地价值的提高带动了郊区土地价值的提高,这一方面是由于市场预期的原因;另一方面是由于郊区是城镇经济发展的延伸区,也可以作为城镇产业发展的一部分,其内在价值已经有所提升。其次,郊区耕地的利用效率得到了提高,由于郊区较离城镇远的农村更具有地理优势,所以近城镇的郊区耕地所具有的价值也更大;同时,由于市场的拓展,近城镇的郊区耕地更适合发展分工经济和专业化生产。

二、土地聚集对小城镇成长的负效应

上海市郊区毗邻国际性大都市,能够充分受到上海要素辐射的影响,也可以作为上海产业发展有力的依托和承接区域,因此,上海郊区成为城镇化活跃的地带。但城镇化在为上海郊区带来经济和社会发展的同时也产生了一系列问题。

1.土地征用机制不完善使部分农民利益受损

土地的规范征用是城镇化顺利进行的前提,尤其是土地的规范合理征用对于城镇化后的土地有效利用、农民权益的保护、产业结构的升级和社会的安定都具有重要意义。但随着经济的发展,现行的土地征用制度暴露出的弊端也越来越多,现行土地征用制度主要存在以下几个问题。

(1)征地程序不完善,忽视农民的参与权与知情权。土地征用程序的不完善主要体现在与农民相关的条例法规的缺失上,譬如《土地管理法》只详细规定了各级土地管理部门的管理权限,但却没有规定农民的权益;征地征用的批准一般也都是由上级决定的,农民的参与权和知情权只是出现在所谓的公告环节;如果农民对征地条款或者补偿条件不满意,也没有畅通的上访反馈渠道。这种机制不仅漠视了农民的权益,也使得农民的利益在征地过程中受到损害。

(2)征地没有完全体现“公共利益”的要求。中国《宪法》、《土地管理法》规定:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或征用并给予补偿。”然而,究竟什么是公共利益并没有清楚的界定,这必然会导致少部分政府部门的盲目征地行为,特别是1994年国家分税改革后,也从制度上激励了地方政府征地的意愿。由于信息不对称与监督体制不完善,某些政府部门往往打着为“公共利益”征地的幌子牟取私利。总之,中国关于征地的法律条文不完善诱发了政府的机会主义,而且在巨大的利润空间下,政府的征地行为有时也不能完全体现出“公共利益”之要求[2]。

(3)征地主要以耕地为主。城镇化的推进,必然会对农业用地产生需求,但在现行制度下,政府总是对农业耕地青睐有加。因为征地机制的不完善使政府在征用耕地时可以减少交易费用,从而使政府忽视利用其他方法进行城镇化建设,如利用荒地、旧城改造、合理规划城镇等。

(4)失地补偿标准低,分配不合理。农民一旦失去土地,将变成真正意义上的失业农民,如果没有其他谋生能力,失地补偿费用就是其唯一的生活来源。目前,中国农村劳动力素质相对来说比较低,普遍技能单一,特别是中西部的农民,土地已经成为他们赖以生存的资源。根据2006年的标准,国家每征一亩地,铁路、高速公路给农民的补偿一般是每亩5 000~8 000元[3]。工商业用地每亩2万~3万,发达地区和城市郊区相对高一点,一般是每亩3万~5万。另一方面,一些地区还存在土地补偿费分配不合理的现象。在土地补偿费的分配中,有的农村集体经济组织拿大头,农民个人拿小头,甚至还出现了村、乡镇共同分割耕地补偿费用的情况。

2.土地快速聚集导致耕地迅速减少

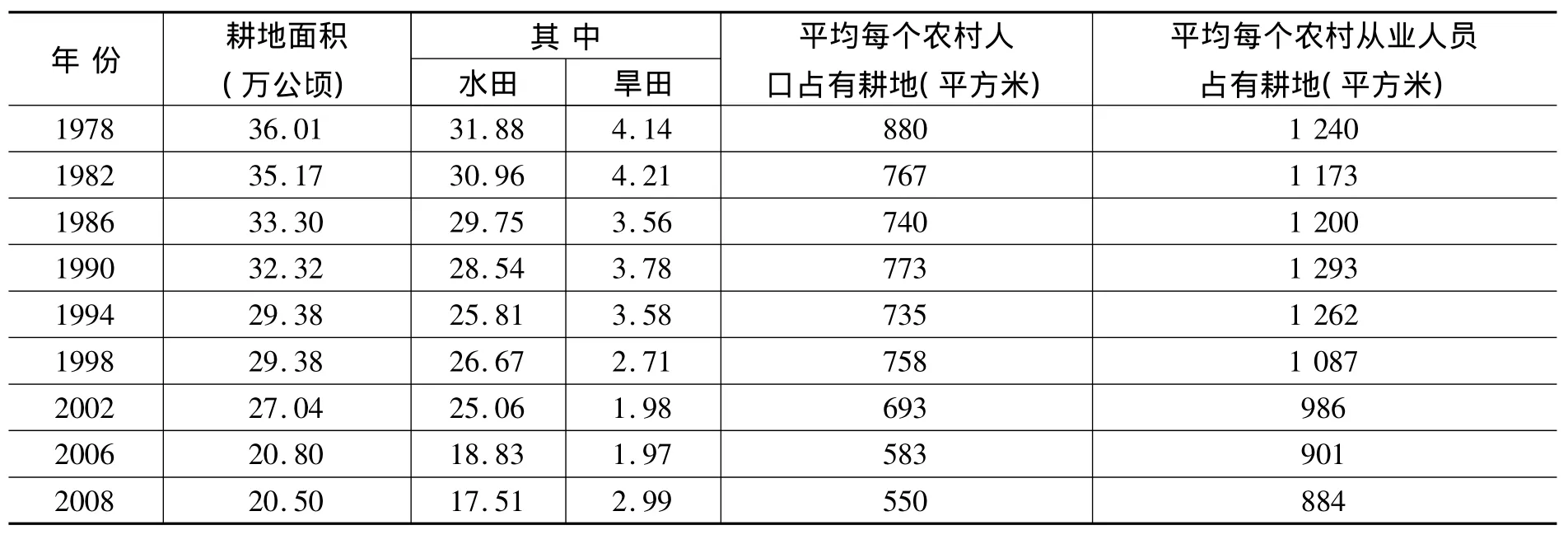

土地快速聚集导致耕地总量和人均耕地占有量迅速减少。1978—2008年,上海市耕地面积从36万公顷下降到20.5万公顷,减少了43.1%,平均每年减少2.9%;同时,上海市农业人口从453万减少到174.5万,减少了61.5%,平均每年减少4.7%。20年间,虽然上海市农业人口减少的速度略大于耕地减少的速度,平均每个农业人口占有耕地的数量仍从1978年的880平方米下降为2008年的550平方米。

1978—2008年上海市耕地面积变化表

3.土地快速聚集导致上海市生态系统服务功能下降

生态系统服务功能是生态系统在能流、物流的生态过程中对外部显示的重要作用,如改善环境、提供产品等。城市居民的居住质量不仅依赖于城市基础设施的完备,也取决于城市生态环境的质量,而城市生态环境的维系在很大程度上依靠于城市和城市郊区中的各种湿地[4]。近几年,随着上海城镇化进程的加快,不仅改变了原有的天然生态系统,也改变了城市的土地利用布局,并带来生态系统服务功能的改变。

生态系统服务价值是对生态系统的服务和自然资本用经济法则所做的估计,鹿亚楠等对2003—2007年上海市生态系统服务功能变化的研究表明,林地、耕地等非建设用地能创造更大的生态系统服务价值[5]。

研究发现,2003—2007年,上海市生态系统服务价值总量减少,其原因是城镇化建设造成了耕地的迅速减少;2005—2007年,上海市生态系统服务价值有所回升,原因是上海市政府采取措施增加了生态系统服务价值系数较高的林地、绿地的面积。可见,整个社会是一个巨大的有机系统,各个要素的发展既应实现和谐和平衡,也要注重系统内部之间的联系;而在郊区城镇成长的土地聚集中,则应注重经济社会的全面协调可持续发展。

上海市人口多、耕地少,资源相对有限,城镇化的发展战略是正确的选择。土地聚集在城镇的形成以及促进城镇经济发展方面发挥了重要作用,没有土地的聚集,就没有上海市的城镇化[6]。然而,在城镇达到一定规模后,土地聚集也为城镇经济、社会的发展带来一些负面影响。面对土地聚集带来的问题,上海市的城镇发展必须坚持全面、协调、可持续的发展思路,科学、合理、高效地利用每一寸土地。

[1] 刘铮.中国小城镇成长差异研究[M].长春:吉林大学出版社,2007.

[2] 蔡秀玲.论小城镇建设——要素聚集与制度创新[M].北京:人民出版社,2002.

[3] 许宝健.城市化进程中的农地转用问题研究[M].北京:中国农业出版社,2006.

[4] 阿瑟·刘易斯.经济增长理论[M].周师铭,沈丙杰,沈伯银,译.北京:商务印书馆,2000.

[5] 鹿亚楠,等.上海市土地利用与生态服务价值研究[J].北方环境,2011,(7).

[6] 刘铮.土地聚集与大城市郊区个案研究[J].经济纵横,2010,(12).?