写柯庆施大字报改变了我的命运

华 平

(作者为上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会原副主任)

1948 年10 月,我在上海因参加学生运动被国民党当局通缉。经地下党安排,进入苏北解放区,在盐城华中大学学习。渡江南下后,我参加了上海市军管会接管上海的工作。

上海解放后工作顺利、生活幸福

回到上海以后,我的工作、生活都是一帆风顺,蒸蒸日上,一年一个样。我从一般的青年干部逐步成长为上海市最高国家行政机关(市人民委员会)的正科级机关干部。1955 年,原上海市常务副市长潘汉年因“潘扬反革命集团”错案被捕,中央决定调原重庆市市长曹荻秋到上海来接替潘汉年的工作。当时市人委为减少领导层次,决定撤销委、办一级机构,由各副市长直接领导各局。曹荻秋解放前虽曾在上海做过地下工作,但上海解放后已经发生了翻天覆地的变化,这就需要为他建立一个精悍的工作班子,协助他开展工作。曹荻秋常务副市长除了协助市长抓全面工作外,着重分管工业、财贸方面的工作;副市长荣毅仁是分管轻、纺工业的,与曹荻秋合用一个秘书组,因此曹、荣副市长的工作班子就要考虑从有关这些工作部门的干部中来挑选。我曾经在华东纺织管理局、市人委重工业办公室、市工业生产委员会等部门工作过,就被选为曹荻秋、荣毅仁副市长秘书组的成员。

我在曹、荣副市长秘书组中只是一般的组员,但曹荻秋对我却是另眼看待。他说:“我又发现了一个笔杆子。”他让我列席市长办公会议旁听,为他起草在市人代会上的《政府工作报告》和《全市增产节约运动报告》,经常要我到他家中去讨论报告的起草和修改,详细地为我解释,甚至比他自己执笔写文章还要费力。这对我领会领导意图、提高文字水平有很大的帮助。

1950年初,华平在华东团校入党时的留影

与此同时,我的生活也发生了很大的变化。1955 年,我与在华东纺织党委的同事李秀凤通过自由恋爱,建立了美满幸福的家庭。1956 年生下了第一个女儿毛卫,一家吃穿不愁、其乐融融,家中欢声笑语不绝于耳,夫妻之间相敬如宾,从来也没有争吵过、红过脸。许多人都羡慕我们,说我们是“最美满幸福的一对”。

反右整风把一切都打乱了

可是,1957 年的反右和1958年的整风却把这一切都打乱了。

1957 年反右派初期,我还是上海反右派运动的骨干。那年开市人代会,对市人民代表、政协委员和市人委参事中的右派分子在市人代会上开展批判斗争。从现在看来,这种利用国家权力机关来对市人民代表和政协委员等开展批判斗争的做法是错误的、违法的,可是在当时“左”的思想指导下,还觉得别的省市都没有这样做,这是上海的一个“创造”呢!在这次市人代会上,我被安排为大会简报组的组长,我感到很光荣,觉得这是组织上对我的信任和重用。自己应当全力以赴,把人代会中与右派分子斗争的战况以及右派分子的动向及时综合整理,向市委、市人委领导同志汇报,为他们领导全市反右派斗争决策时提供材料和参考,我能在全市反右派斗争中发挥作用,这是我的光荣职责。

市人代会结束后,我回到市人委机关,机关内部开展整风。组织上公开说“以前的整风,受到右派分子严重干扰,不能正常进行,现在打退了右派分子的猖狂进攻,可以正常的开展党内整风了”。话虽如此,实际上内部文件却说:“面上的右派分子虽然已经被揭发出来打倒了,但还有一些埋藏得很深的右派分子还没被挖掘出来,开展整风时,还要‘引蛇出洞’,把埋藏得很深的右派分子挖掘出来。”我作为曹荻秋秘书组的成员和办公厅党支部支部委员和整风领导小组的成员,是看到过这个文件的。当时我也在想,如何才能把这些党内埋藏得很深的右派分子挖掘出来。当时市人委机关整风的做法是发动大家写大字报,向领导提意见。可是反右派斗争正轰轰烈烈地开展着,许多人,特别是那些“头上有辫子,屁股后有尾巴”的人都夹着尾巴做人,不敢、也不愿写大字报,以免招惹是非。有的人只是不切痛痒地写一些鸡毛蒜皮的小事,敷衍了事。局、处级领导干部则大多不动声色地坐观动向,也不参加到写大字报的行列中来。所以办公厅的大字报冷冷清清。我作为办公厅党支部支部委员和办公厅整风领导小组的成员对此很着急,思考如何才能把办公厅的整风搞得热火起来。我既然号召大家写大字报,要别人做到的事,我自己首先应该做到。我认为“右派分子是有一定规格的”。我是党哺育长大的,没有党就没有我的一切,决不会因为写了几张大字报就会成为右派分子了。我要用自己的实际行动,打消某些人的顾虑,说明党内开展正常的批评与自我批评,与右派分子向党进攻,完全是性质根本不同的两回事。发扬党内民主,向领导提意见,即使语词尖锐一些,知无不言,言无不尽,言者无畏,闻者足戒,即使讲错了,改了就是了,对自己也是一个教育。党内整风嘛,就应该是这样。我就是这样想、这样做的。我没有参加过延安整风,不知整风是怎么回事,但是我认为我是一心为了工作,没有想通过大鸣大放,获取我个人的什么私利,“心中无私天地宽”,不必有什么顾虑。

写柯庆施大字报的前前后后

平时我虽然接触了不少领导同志,但我对他们其实也没有多大的意见,党叫干啥就干啥,而且尽力把它干好,基本上还是属于“党的驯服工具”类型的干部。现在要向领导提意见,挖空心思也提不出多少意见来。既然要写大字报,我就把平时在工作中,在与领导干部接触过程中,看到、听到,以及大家平时在议论的一些问题,谈谈自己的看法。因为我在曹荻秋秘书组工作,有机会时常接触市委、市人委的领导同志。对于柯庆施,我是很尊敬他的,感到他生活简朴,清正廉洁,能以身作则;抓工作一抓到底,作风很深入。但是他好训人,不但是一般干部,就是一些领导干部也常常挨他痛骂,所以大家见了他都很害怕。那时上海建设“闵行一条街”,因为沪闵路修得宽了一些(从后来的实际情况看,当时的规划还是过于保守了,后来闵行地区发展了,沪闵路的宽度不适应,形成了交通堵塞,长期得不到缓解),柯庆施就把主持这一工作的党员副市长找去,当面训斥他,说他是“败家子”,占用了过多的农田,“你们今后还要不要吃饭了?”这位副市长当面只好忍气吞声,回来后说“柯老训人就像老子训儿子似的,幸亏我脸皮厚一些,否则真是无地自容了”。我听后不以为然,我认为,党内同志之间,不论职位高低,相互之间应当平等相待、相互尊重,不能因为你是市委书记就可以随便训人。开展批评首先要讲是非原则,“有理不在声高”,训人是不对的,更何况你柯老的意见不见得完全都是对的。这使我联想起这次开人代会时的一些情况。一天,在会议休息时间,秘书长、办公厅主任等领导干部正在会议室里打扑克牌。听说柯庆施来了,大家立即把扑克牌收起来,轻声地说:“等一会儿再打。”我认为,在会议休息时间打打牌未尝不可,如果真的是打牌不好,也不要“等一会儿再打”。为什么大家对柯庆施如此害怕,是不是柯庆施有一点家长式的作风呢!这不是我们党内上下级之间应有的关系。于是我就写了一张题为《秘书长、办公厅主任们,你们为什么对柯老如此害怕?》的大字报。那时机关里兴跳交谊舞,各机关每到周末都会举行舞会。我知道,柯庆施一贯是反对跳舞的。他多次说:“干部要多看点书,不准跳舞。”还说:“不跳舞也不会死。”我认为,他说的干部要多看点书的意见是对的,但是不准跳舞的说法太过分了。我本人并不十分喜欢跳舞,但我是团干部出身,是中共中央决定建团后全国第一批团员,现在又是办公厅党支部的青年委员,要负责联系和指导团支部的工作。当年我们学习《中共中央关于建立中国新民主主义青年团的决定》,《决定》在谈到青年团的性质与任务时,明确指出:青年团是先进青年的群众性组织,从历史经验来看,共产党所以要建立青年团,就是要青年团按照青年的特点和爱好来开展工作,才能更好的团结教育广大青年,当好党的助手。(原文记不全了,大意如此)青年团不能只叫青年读书团,不搞一点符合青年特点和爱好的文娱活动。于是我写了一张《柯老与文娱活动》的大字报,大意是说:“过去读书太少,应该改正,但是跳舞,只要适当,也是可以的。”我的大字报贴出后,得到了团支部的响应,有位团支部委员还贴出大字报,支持我的观点。当然这些同志后来都受到了批判,并作了深刻的检讨。因为是“首恶必办,胁从不问”,他们属于“胁从”,方才过关。

我写了这几张大字报就闯了大祸了。铺天盖地的大字报向我压过来,他们用《人民日报》号召开展反右派斗争社论题目来责问我:“这是为什么?”指名道姓地说我是“党内埋藏很深的右派分子”,“这次自动跳出来”。有的大字报说:“揭开华平的反动嘴脸”,是“顽强地要用资产阶级世界观来改造党”、“反柯老”、“反党”!

我完全没有意想到会有这样的结果。我的思想斗争十分激烈:难道我真的是错了吗?经过反复思考,我认为,无论从参加整风的动机和态度,以及大字报谈论问题的本身来检查,我都没有错,最多是有些地方用词不当,这也不是什么原则问题。我在整风中主动“引火烧身”,为的是要把自己锻炼成为坚强的无产阶级革命战士,共产党员应当“坚持真理、修正错误”,既然我没有错,不论别人对我怎么看,也应当坚持自己的看法,因此我申辩说:“我的意见没有错,你们不能用对待敌人的方式来对待自己的同志。”

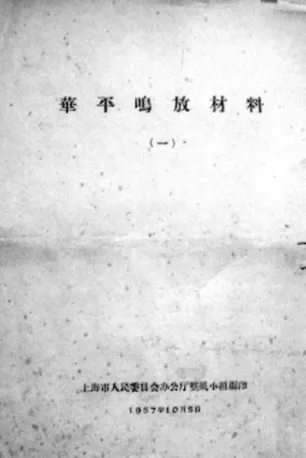

上海市委办公厅整风小组编印的《华平鸣放材料》

办公厅整风领导小组起先组织曹荻秋秘书组的同志对我进行批斗。但我与组内同事之间的关系过去一贯很好,大家对事态的发展也感到很突然。过去关系很好的同志,一下子要作为阶级敌人来进行批斗,大家思想一时转不过弯来。其中朱象贤是我解放前一起参加学生运动的老战友,他不同意对我这样批斗,说了一些同情我的话,遭到组织严厉的批评。有人贴他大字报说他“思想右倾”,“与右派分子划不清界限”,责问他:“你的阶级立场到哪里去了?”后来把他调离了市人委机关。就是后来我被定为右派分子,没有人再与我来往了,他每年春节还到我家来“拜年”,二十二年从未间断。曹荻秋副市长待我也不错,当大家点名我为右派分子,对我集中火力进行围攻时,他怕我想不通,专门找我个别谈话,还称我为“同志”,要我“经受住考验”,并且对我说:“你今后还是会有前途的”,只字不提“右派”和“罪行”字样。办公厅副主任兼任曹荻秋秘书组组长的陶植,是我多年的老领导,我向他申诉说:“陶主任,你是了解我的,我的确是真心诚意想把整风搞好,决不会反党。”他无可奈何地对我说:“你说你参加整风的动机是好的,但你攻击了柯老,我就没有办法了。”后来我知道,他为我承受了很大的政治压力,说他“没有原则重用了右派分子”,整风结束后,他也调离了市人委机关。

因为曹荻秋秘书组内“右倾思想严重”,对华平批判不力,反华平反不起来,于是办公厅专门从别的部门抽调了一批“火力凶猛”的精兵强将,另外成立了华平专案小组夜以继日地轮番对我进行围攻。我始终坚持,不承认是“反党”。我说:“我即使有这样那样的错误,甚至是严重错误,但决不会反党!”专案小组久攻不下,形成僵局。后来专案小组长一句话触动了我,促使我的思想防线全面崩溃。他说:“你不是说你不会反党,愿意为党作任何牺牲吗?你现在不是和党在作斗争吗!”是啊,我面对的不是敌人,而是共产党,我即使个人受委屈,也不能与共产党作斗争呀!再说,现在党不理解我,但事实终会弄清楚的,于是我放弃了一切斗争,向党低头认罪,彻底投降!

过去我参加过的历次政治运动,三反、五反、镇反、肃反,总是“批判从严,处理从宽”,到了运动后期,有个甄别定案阶段,把在运动中搞错或搞过头的改正过来。因此,开始时我有过幻想:认为大家在运动中点名批判我为右派分子,可能是“批判从严”,到了甄别定案时,也许会“处理从宽”不定为右派分子。可是后来毛主席说:“右派不甄别。”也就是说,定为右派分子的,即便错了也就错了,不作改正了,今后也不改了。我当了右派,就是一辈子的事,永无出头之日,永世不得翻身了。我的幻想完全破灭了。这对我身心的打击是非常大的。

改变命运的二十二年

我被开除党籍,撤销党内外一切职务,工资连降三级,接受群众监督,下放农村劳动改造,干最脏、最累、最苦的活,一下子从人间天堂被打入十八层地狱。家人也受到株连。我妻子李秀凤原来是静安区区委书记的机要秘书,我出事后,立即被下放基层。一直到她退休,甚至连我错划右派都已经平反改正了,她始终也没有评定过任何职称。她退休后不久,刚刚放下工作,就查出患了晚期癌症,很快就去世了。她逝世以后,她的很多同事为她的遭遇感到不平,要求组织上在对她的悼词上写上“受到了不公正的待遇”,算是对她一生的肯定。因为她只是受到批判,没有评职称也算不了什么“处分”,谈不上“平反”和“纠错”。是我连累了她的一生,又不能给她应有的回报,深为内疚。小女儿毛星在校时是文娱活动骨干,将毕业时上海电影演员剧团王丹凤到她学校来挑选演员,各项条件都符合,已经被选中了,但政审时被淘汰,毕业后只好到农场去劳动。

我种过田,养过猪、鸭,堆粪积肥,参加长兴岛和崇明围垦,挑一百多斤重的粪桶,走船上的跳板,两个人扛几百斤重的沙包,压得我背驼了,肩胛变了形,多次扭伤了腰。身体上的痛苦还是可以忍受的,最大的痛苦是精神上受折磨。我的家庭从此失去了欢乐,失去了笑声,与同学、亲友一切社会关系断绝了往来。满腔的委屈和不平不但不能对任何人倾诉,还不能有丝毫的流露,包括自己最亲近的母亲和妻子。我知道她们是信任我的,相信我决不会反党,但相互之间都不能明说。我妻子是一个忠诚的共产党员,又深爱她的丈夫,组织上要她与我划清敌我界限,就是说,我与她名义上是“夫妻”,实际上我是“阶级敌人”。要她监督我的思想言行,随时向组织汇报我在家中的一举一动、一言一行。她实在没有什么可以汇报,就讲我在家中给孩子讲故事,不讲政治、庸俗化。组织上因为她没有汇报出“有质量”的情况,还怀疑她对组织不忠诚。她为了让我安心“改造”,尽量不使孩子受到伤害,用尽了心思,受尽了劳累,苦苦地撑起了这个家,从来没有说一句怨言。她怀了孕,不愿打胎,还受到批评,说她是“敌我不分”。我假如流露出委屈情绪,叫她向组织汇报,还是不汇报?我不能为她再增添麻烦了。我的母亲是一个家庭妇女,对党的政策不了解,我不能在她面前流露出委屈情绪,博取她的同情,造成她对共产党的不满!我欲哭不能流泪,有口不能申辩,只能一个人强咽泪水往肚里流。这种日子,如果没有信念,真是连一天也活不下去,而我却这样度过了二十二年!

我对共产党是忠贞不二的,即使被打成了右派分子,我还是坚定地相信共产党、拥护共产党!我坚信我选择的人生道路是正确的,被打成右派,是历史上的一场“误会”,而“误会”终归是会消除的。我虽然被开除了党籍,组织上已经不是共产党员了,但我仍时时处处以一个共产党员的标准严格要求自己的一切思想言行。我认为,即使如毛主席所说“右派不甄别”,我的冤屈今生永远也无法申雪了,我也要用自己一生的实际行动,让历史来证明:华平不是反党的右派分子,而是一个真正的共产党员!

华平(左二)错划右派改正后的合家欢

于是我自觉地接受改造,竭尽全力从事体力劳动,真诚地检讨自己一切不正确的思想,深挖阶级根源和思想根源。1962 年摘掉右派帽子后,仍被调回市人委办公厅。先是做一些资料工作,后来被调到来信来访处,帮助处理来信和整理编写《来信摘报》。机关中有些干部对组织上对我这样安排还提出不同意见,说:“华平是摘帽右派,是敌我矛盾,怎么可以让他来处理人民内部矛盾!”我努力做好组织上分配我的一切工作,我整理编写的《来信摘报》得到了市委、市人委领导的高度重视,他们经常在《摘报》上亲笔批示意见,转请有关部门按照执行。有一期反映增产节约运动中产品质量问题的《来信摘报》由市委书记柯庆施亲笔批示,印发全市各基层单位组织学习。

上海市机关那时已经连续几年没有调整工作人员工资了。1964 年市组织人事部门决定,对近几年在工作中有突出成就的个别干部可以提升一级工资(人数掌握在机关工作人员总数的2%),而市人委办公厅却把这升级名额给了我,破例地给我加了一级工资。这件事在机关中引起了轩然大波。有的干部说:“难道我们的工作表现还不如一个摘帽右派!”主管此事的办公厅副主任孙石说:“华平的工作你们做得了吗?你们去看看华平的档案,除了几张大字报,他还有什么问题?”

可是“文化大革命”一来,我又遭殃了。造反派断章取义和无中生有的说我写的文章“攻击人民政府不关心人民疾苦”和“攻击无产阶级司令部”,把我打成“现行反革命分子”,对我实行无产阶级专政,两次被抄家和监督劳动。后因查无实据,让我回班,下放到上海毛巾十二厂“战高温”八年,直到“四人帮”被打倒,才调回市级机关。“文化大革命”的浩劫,许多人都亲历过,此中情景完全可以想象,这里我就不详述了。

惨痛的历史教训

党的十一届三中全会召开以后,1979 年,纠正过去反右派运动的错误,对错划右派的人进行改正。我经过二十二年的痛苦磨炼、严峻考验,终于恢复了党籍,重新回到了党的怀抱。

我1958 年被错划右派时才30 岁,到改正时已52 岁了,人生最宝贵的青春年华就这样过去了。二十二年来数不清的认罪书和思想检查,可以说是“著作等身”,现都成了痛苦的回忆。

现在这一切都已经过去了。反右派斗争,在我们党的历史上是一个错误,造成的不仅是我个人的损失,也是党的损失。在运动中整人的和被整的都是受害者,我们回忆往事,不是再来揭伤疤,不是去宣泄个人的不满,也不是为了得到个人的什么利益。我们重温历史,是想给后人留一点资料,让后人通过这些眼泪凝成的真实资料,总结历史经验教训,变得更加聪明一些,认识到当年“左”的错误曾经给党、给父辈们造成多么大的痛苦和不幸,不让不幸的历史重演!