王元化谈知识分子问题

柯 达

(作者为上海市委统战部退休干部)

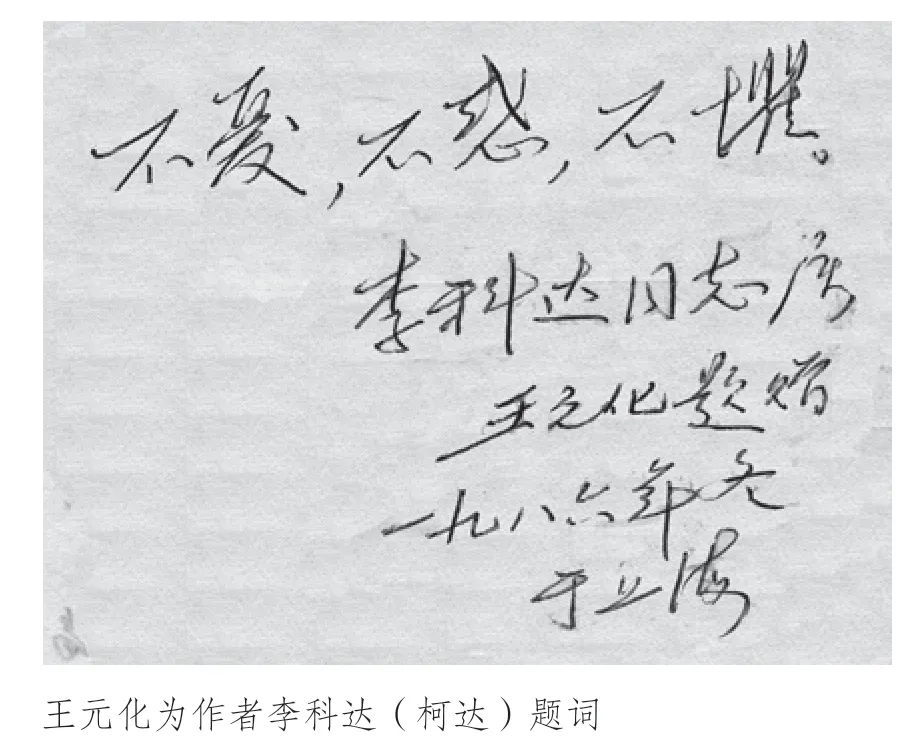

王元化先生是我国著名的文学理论家和学者,特别是上世纪90 年代以来,他更是文化思想领域里的极少数有重要影响的思想家。笔者并没有资格评论王元化先生,也不敢谬称是他学生什么的,主要是上世纪80 年代曾经与元化先生有过少数几次接触,还蒙他不弃,赠予我《文学沉思录》和一段题辞——“不忧、不惑、不惧”①。现在写下来,也算心香一瓣,是对元化先生的一点纪念。

早在1985 年“东西方文化比较讲学班”上,我就听过元化先生谈“魏晋南北朝时期东西方文化交流”的课,但真正直接聆听元化先生的教诲是在1986 年早春3 月的一个下午,起因是当时国内对知识分子以及政策出现了各种各样的议论和做法,在这样微妙的情况下,我所在的工作部门想搞一个知识分子议题的研讨会,先征求他的意见。那天应约我到他府上,说实话,以前我看到过某些稍有名气的学者对普通人盛气凌人的态度,而现在面对这样一位中外著名的学者,当时我未免有点惴惴不安,心想不知他会怎样待人。敲门入室,他尚未起身,我就在客厅入座。简朴的两把旧沙发之间小茶几上搁着一个大圆铜盘,中间是一对制作精美的大牛角,靠后是国务院赠送的国家学位委员会聘书和纪念品,看来主人挺喜爱的。对面是通常学者家庭常有的大书橱,装满了新旧书籍。靠南的窗户两侧是条幅,一幅落款是李一氓,另一幅是李锐,题写什么我记不清了,好像是不畏谗言什么的,后来我查到是刘禹锡的《浪淘沙》:“莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”李锐以此相赠,见出两人心志相通意气相投的不一般关系。

王元化

不一会儿,他从里屋出来,与想象的不同,元化先生非常客气。坐下后,我先讲了来意和一些想法。元化先生听得很细致,时而颔首点头,时而流露出深思的神情,特别是那种专注的眼神给我留下了极其深刻的印象。我简单说完后,元化先生沉思了一下,然后侃侃而谈起来。

一、要让知识分子对党有一种信赖感

他一开始就肯定召开这样的研讨会“很有意思,现实性也非常强”。他说,现在各级领导人“都在第一线,头脑热,需要冷静下来做调查研究,经过科学的判断、科学论证,提出科学的意见,这很重要,很有好处”。他认为我介绍的几个议题“比较深刻,在理论上可以深入发掘”。因此,研讨会开始不必限于一二个专题,一次也未必能形成决议,“毕其功于一役,事实上很难做到,应该让大家充分发表意见。我主张把思路放开,先放再集中,不然就放不开。把大家谈的意见、问题记好,再分析、再讨论,然后分析归纳,多开几次研讨会。重要的是传达信息,增进互相理解,让中央了解知识分子的情况”。在这里,元化先生实际上也提出了一个重要的研究方法的问题。如今虽然也提倡调查研究,包括决策也要论证,但是不少调查研究不是浮光掠影下去转几圈,就是集中意见相同的人论证一番了事,很少放开思路,充分发表意见,然后分析归纳,集思广益,形成真正科学的真知灼见。

元化先生回顾历史说:“过去对知识分子‘左’的东西太多。我十八九岁带团到皖南,项英做法就是挺‘左’的,当然现在对他做出全面评价。他就是歧视知识分子,凡是戴眼镜的都受歧视、受嘲笑。在新四军里,把知识分子叫作‘新闻记’,因为搞新闻的多是知识分子,但新闻记者四个字怎么算名字呢?于是就叫‘新闻记’,造成工农与知识分子的对立。其实这是很失策的,重复了太平天国的做法。太平天国就把读书人编入青衣小帽末流之列,曾国藩讨粤匪檄就是利用它来煽动知识分子与太平天国的对立情绪。我们过去对知识分子也是歧视,形成一种偏见,长期以来就形成一种不好的社会心理,对知识分子也造成一种心理压力,回忆起来很容易成为精神负担。你看小说里动摇叛变的人物,也多是知识分子。到了‘文革’,这种对立就更严重了,知识分子的劳动被认为是剥削,穿的、吃的、住的都是工农创造的。其实脑力劳动是很艰苦的,像医生开刀那种工作,一干几小时,哪个工人比得上?矿工也不过如此。”

他接着说:“在知识分子政策上,三中全会才真正开始落实,开始重视知识分子,抛弃了打击、轻视、蔑视知识分子等不应有的做法。这不是权宜之计,而是社会发展到今天必须采取的方针政策。但是对知识分子在整个社会发展中起什么作用,还没有更深更全面的认识。比如知识分子的待遇问题,谭其骧教授上课坐个车子问题、熊十力遗骨安放问题(当时熊老先生遗骨安放烈士陵园的一个小角落里,子女有意见。不料有关工作人员说,熊只是全国政协常委,没有行政级别。意思只得这样。后来我反映了家属的意见,解决了问题)等就可以看出来。周谷城先生说,像熊十力这样的哲学家,全国能有几个?当时蒋介石要拉拢他,许以湖北省长,他坚决不从。由此可见我们的一些工作部门、一些政工干部还不了解知识分子的特点。在(党与)知识分子关系中,长期积累下来许多不正常的、‘左’的、非马克思主义的看法。现在隔阂不能说完全没有了,但是隔阂不是说不可破的、消除的,现在党的方针政策正确了,这是不难做到的。要破除隔阂,就要理解,要互相理解。在今天,要让知识分子对党有一种信赖感,向党讲贴心话,交心。当然不是过去形式主义那一套。我想知识分子不会反对党的方针的,讲出一些意见,即便是错的,也可以疏导。”

二、当代中国知识分子有自己形成的特点

在谈话中,元化先生多次从不同角度强调要掌握知识分子的特点。

他说:当代中国知识分子“与外国的不一样,有自己形成的特点。苏联知识分子在十月革命的时候,多半是反苏的;中国知识分子则不同,从‘五四’以来,中国知识分子与党的关系极密切,党创建时,许多代表都是知识分子。巴金说中国知识分子真是太好了,许多人只要有些破纸能写作就满足了,他们是非常爱国的;不像外国知识分子,条件这么差都跑掉了。知识分子为什么对创作自由反应这么强烈,这与学术工作的特点有密切关系,不能简单地看成‘自由化’。马克思说过,哲学研究必须具有勇气和自由的条件才行。所以,在贯彻执行知识分子政策时有偏颇的话,就会挫伤知识分子的积极性,影响理论的发展。假如知识分子对专业没有感情,他就不配(称为知识分子)了。知识分子是对专业有强烈感情的,这个特点一定要掌握住。因此,我很赞成列宁说的,把政治做到业务中去,通过专业来学习马克思主义。像巴甫洛夫通过他的学说创立过程接受辩证法。不要让知识分子觉得业务与政治形成极大的矛盾,周总理、陈毅在广州会议上都有过这样的说法,我们都听了么”。

三、人才外流是一种社会现象,国际现象

对当时社会上出现人才外流现象,有的人说是“崇洋媚外”,有的人甚至提到“爱国”与否的高度。元化先生说,“现在对人才外流议论较多,这需要分析。电视里说相声,有的小青年说死也要死在西宝兴路,因为有个‘西’字,这是小青年的说法,还有的小青年戴盲公镜招摇过市,这是无知,是有点崇洋迷外;这要疏导,提高文化水平,他们会对祖国文化热爱的。人才外流不是这么回事,不是崇洋迷外,不要看错病症,病笃乱投医。这是一种社会现象,国际现象。英国这样的先进国家也有,《大英百科全书》是美国出版的,英国把版权都卖给美国了,人才流到美国。”

王元化著《清园近思录》封面

元化先生说:“我国人才外流,流出去的都是人才。我到国外去,看到他们也是很苦的,生活要求并不高,只求温饱而已。绝大多数是真正想多学点东西,专业上要求发挥作用。中国知识分子最大特点是学以致用,希望把自己的知识贡献出来,尽社会责任。《人到中年》那是有典型意义的,连安心工作都不能,怎么能责怪他们出去?在国外可以学到一点东西,回来能发挥作用。再苦的生活条件不是主要的,不要让他们再受到非业务人员、政工人员的打击、干扰,他们这点报效祖国的爱国心总是有的。他们在国外学得很好,中国人并不笨么,回来后不创造工作条件,老是学非所用,过了两年就又落在后面了,这样他们也就不高兴了。现在要创造条件,这是最起码的。”

四、青年干部不要沾染官气

因为改革开放以来,实行“革命化、年轻化、知识化、专业化”的干部政策,从知识分子中提拔了大量青年干部,于是谈话也说到青年干部问题。

元化先生非常期待地说,“希望寄托在青年干部身上,但是不要沾染官场上的官气”。他说,“现在我们这里等级很森严,级别上差上那么二三级,上下关系就那么森严,不能直接接触、对话,这种东西是封建主义的。我们老是说社会主义有最大的民主、自由,讲平等,说资本主义怎么虚伪。我看人家(瑞典)帕尔梅首相被刺——死人当然不好——但人家工作累了,就与夫人上街看电影,回来与行人一样乘电梯,没有前呼后拥的,结果被刺。这反映人家一种人际关系,首相、大官,并没有特权、等级。我们说人家虚伪,这死人可不是做做样子的。但我们呢,出去前呼后拥的,森严壁垒,封建等级那么森严,这是说不过去的。希望青年干部不要沾染官场上的那种习气”。

元化先生说到这些时,那种语意沉痛的表情使我非常震惊,给我留下了极其深刻的印象。现在回想起来,他说这样的话,肯定是有切肤之痛的。

二十多年过去了,元化先生的不少看法已经成为共识,但应当说决没有过时。因此,现在再听听他的一些话,恐怕仍有意义。

注释

①这段话出自孔子《论语·子罕》,全文是:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”在我看来,元化先生题写这几个字,不仅是一种鼓励,更可以看成这是他一生的自况。而重要的是,他确实可以担当得起这几个字。