消化内镜直视下充气复位婴幼儿肠套叠临床分析

吴江山,陆锦滢,韦秀芳,阮素莲,黄兴蔚,黄苏华,黄文伟,岑爱丽,方青华

(广西武鸣县人民医院,广西 武鸣 530100 E-mail:wjslhyxlfd@yahoo.com.cn)

肠梗阻是婴幼儿较为常见的急腹症之一,而肠套叠是最常见的病因。肠套叠后由于肠系膜血管受压迫引起肠腔供血障碍,从而导致相应肠腔淤血、水肿,甚至出现坏死,不及时治疗可能发生休克、死亡。但如果能早期发现、早期及时治疗,患儿绝大多数能恢复。既往非手术诊断及治疗的方法为气钡灌肠和空气灌肠整复小儿肠套叠,虽经临床症状、体征和超声诊断,但未能有直接依据。我院在小儿外科医师排除行急诊手术的情况下,共同判定镜下复位时机后,行消化内镜检查,对于小儿肠套叠能立即确诊,并能在消化内镜直视下充气复位。充分利用消化内镜的特点,既能向肠腔内注气,也能吸气,对于充气的量能做到很好地把握。具有安全性高、并发症少、复位成功率高、复位观察到位和规避外科手术等明显优势。2009年11月~2012年4月我院对接诊的22例小儿肠套叠患者进行了消化内镜直视下充气复位治疗,疗效确切,未发生一例穿孔、出血等不良反应。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组肠套叠患儿共22例,男15例,女7例。年龄4个月~4岁。发病至镜下复位时间5~24h。在行消化内镜直视下充气复位前结合临床症状、体征和腹部彩超检查诊断为小儿肠套叠。

1.2 仪器设备 设备和仪器采用Olympus-CF-VI电子结肠镜、Olympus-GIF-V2型电子胃镜。

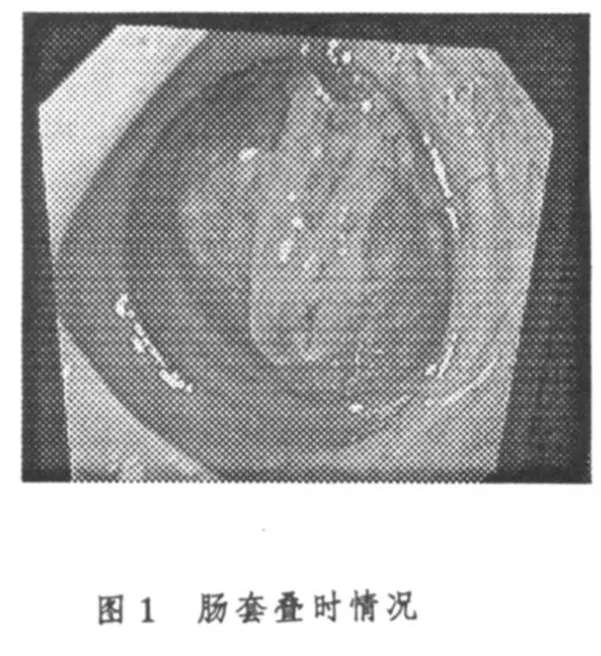

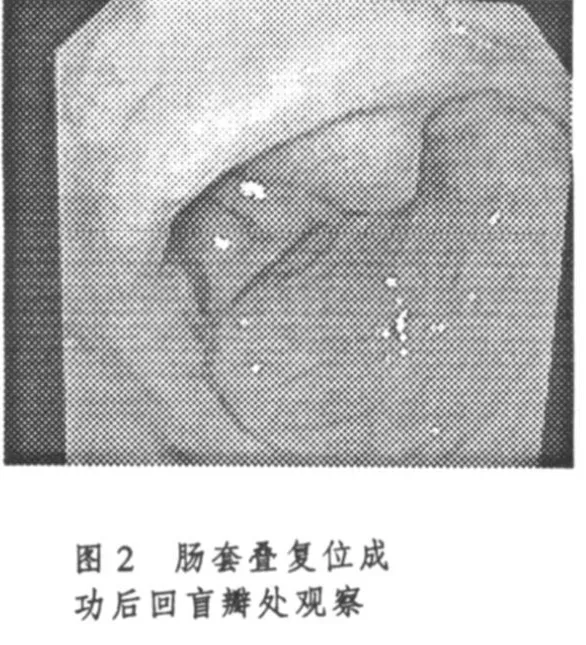

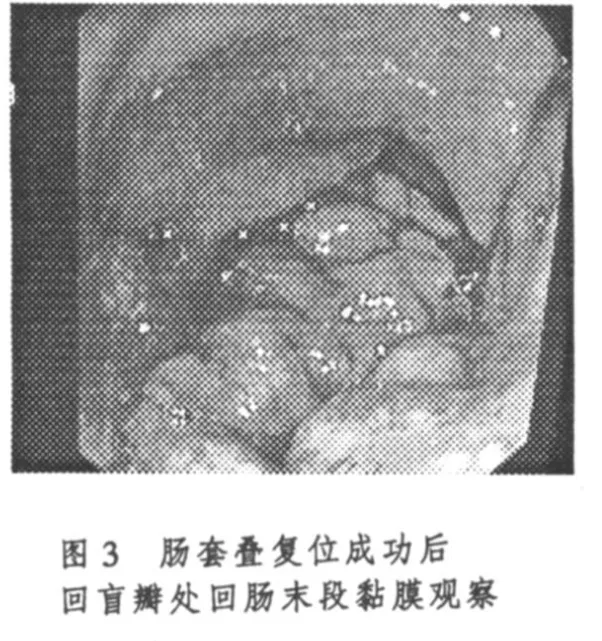

1.3 治疗方法 患儿全麻下行消化内镜观察发现肠套叠明确诊断,见图1。在内镜直视下不断注气,观察套叠渐复位,复位后观察回盲瓣结构正常,见图2。继续进入回肠末端观察,小肠已完全通畅和完全复位,见图3。复位成功后再次观察排除肠腔出现坏死及穿孔后,在退镜过程中不断尽量吸气。完全退出消化内镜后,查体患儿腹肌软。动态观察经治疗后第2天患者腹痛、解血便完全消失,能正常进食及排大便,大便正常,治愈出院。其中1例复位失败患儿,立即行外科手术治疗,术中复位成功。

2 结果

经消化内镜直视下空气复位治疗,成功整复21例(95.45%);其中1例因较长时间复位未能完全复位后立即行外科手术复位。观察所有病例绝大多数套头位于回盲部与肝曲之间,共 20例,其中复位成功 20例(100.00%);套头位于横结肠段的2例,复位成功1例(50.00%)。从主见病理类型分析,回结型20例,整复成功20例;回结结型2例,整复成功1例(50.00%)。发病时间在 12h内 20例,整复成功 20例(100.00%);12~24h间2例,整复成功1例(50.00%)。

3 讨论

肠套叠以4~10个月婴幼儿多见,2岁以后随年龄增长发病逐年减少。男女之比为2~3∶1。肠套叠一年四季均有发病,以春末夏初发病率最高,可能与上呼吸道感染及淋巴结病毒感染有关。占婴儿肠梗阻的首位。主要病因有以下:①回盲部解剖因素:婴儿期回盲部游动性大,回盲瓣过度肥厚,小肠系膜相对较长,新生儿回肠盲肠直径比值1∶1.43,而成人为1∶2.5,提示回肠盲肠发育速度不同。婴儿90%回肠瓣呈唇样凸入盲肠,长达1cm以上,加上该区淋巴组织丰富,受炎症或食物刺激后易引起充血、水肿、肥厚,肠蠕动易将回盲瓣向前推移,并牵拉肠管形成套叠。②饮食改变:生后4~10个月,正是添加辅食及增加乳量的时期,也是肠套叠发病高峰期。由于婴儿肠道不能立即适应所改变食物的刺激,导致肠道功能紊乱,引起肠套叠。③肠痉挛及自主神经失调:由于各种食物、炎症、腹泻、细菌毒素等刺激肠道产生痉挛,使肠蠕动功能节律紊乱或逆蠕动而引起肠套叠。也可能由于婴幼儿交感神经发育迟缓,自主神经系统活动失调引起套叠。④病毒感染:急性肠套叠与肠道内腺病毒、轮状病毒感染有关。⑤遗传因素:临床上发现有些肠套叠患者有家族发病史。

小儿肠套叠典型临床表现一般表现为阵发性腹痛、呕吐、血便和腹部肿块。彩超检查时有其特征性表现图像。诊断时要注意与出血坏死性肠炎、缺血性肠炎、腹型过敏性紫癜、美克尔憩室出血等相鉴别。文献报道[1]传统空气灌肠和气钡灌肠12h内复位成功率95.6%,12~48h复位成功率为50%~75%,>48h复位率为 0%。失败原因除发病时间长短及解剖原因外,还有在空气灌肠操作过程中医务人员对空气压力的选择及判断可能存在差异,是影响整复术是否成功的重要因素之一。传统的空气灌肠和气钡灌肠仅能注气,不能灵活注气及吸气,对于扩张过程无法直观地观察,并且有时因操作不当引起肠穿孔。实际工作中,因患儿亲属对医生有较高的要求及期望值,导致医务人员心理压力过大,惧怕医疗风险,这给传统的空气灌肠及气钡灌肠整复带来了一定技术上的难度及不确定性,从而选择手术复位。

相对而言,消化内镜下复位在全麻状态下进行,患儿依从性高,在2岁以上患儿选用Olympus-CF-VI电子结肠镜,2岁以内选用Olympus-GIF-V2型电子胃镜(为偏硬较粗胃镜,向上角度可为210°,对于小儿套叠镜身效果好)。对复位成功后效果的观察及预防并发症明显优于传统的空气灌肠和气钡灌肠。具有安全性高、并发症少、复位成功率高、复位观察到位和规避外科手术等明显优势,有希望取代气钡灌肠和空气灌肠成为治疗小儿肠套叠的首选方法。消化内镜直视下小儿肠套叠的复位治疗指征建议为:①发病时间24~48h以内;②患儿全身情况较好,腹胀及腹肌紧张不明显;③排除已出现肠坏死、肠穿孔及腹膜炎等严重并发症。但建议与小儿外科医师共同把关。消化内镜下复位成功的指征:①套叠小肠复位后观察回盲瓣结构正常,继续进入回肠末端观察,小肠已完全通畅,恢复正常解剖结构,小肠已完全复位。再次观察排除肠腔出现坏死及穿孔。②患儿腹痛、解血便完全消失,能正常进食及排大便,大便正常,治愈出院。消化内镜直视下肠套叠复位成功率与肠套叠发病时间长短、套头所在部位及病理类型有明显的关系[2~4]。并发症为肠道感染、肠出血及肠穿孔,故能否行镜下复位必须与小儿外科医生共同把关,排除术前是否已有肠坏死及穿孔,及准确把握复位时机,如24h以上肠套叠往往因套叠时间长,肠腔水肿明显造成复位失败。本次复位失败病例主要原因:①套叠时间大于24h;②为回结结型肠套叠,因长时间复位有可能引起肠穿孔,故立即转为手术治疗,但经手术治疗时发现套叠部仅剩下1cm,几乎复位成功,同时也提示镜下复位是明显有效的,只因开始经验不足,未敢延长注气时间。消化内镜下注气行急性小儿肠套叠复位是一种全新的技术,不但能明确诊断还能镜下复位,复位成功率高,在有条件的单位是目前治疗小儿肠套叠的首选。因此项技术在国内目前未见有相应的报道及文章,病例数偏少,有待各位同行共同来探讨。

[1]王锡锋,蒋兆贯.小儿急性肠套叠空气灌肠整复的影响因素[J].实用医技杂志,2007,1(1):85-86.

[2]郭惠,宋均亮.小儿肠套叠空气整复应慎用山莨菪碱[J].药物流行病学杂志,2000,9(1):43-44.

[3]王锡锋,蒋兆贯.小儿急性肠套叠空气灌肠整复的影响因素[J].实用医技杂志,2007,14(1):85-86.

[4]谷奇,张晓伦,马继东,等.137例小儿急性肠套叠空气灌肠治疗失败的原因分析[J].北京医学,2006,28(8):463.