我国书评与书评研究的现状及问题*

蒋婉洁 张志强

(南京大学信息管理学院/南京大学出版科学研究所 南京 210093)

书评是“图书评论”一词的简称,是指对图书内容、装帧形式等方面进行价值分析和评判后所写的议论文章,是读者选书、作者写书和出版社编辑出版图书的借鉴[1]。书评作为揭示报道各种信息载体的方式之一,越来越引起人们的重视,对书评的研究和利用已成为一门重要的课题。

1 近5年期刊所发表的书评与书评研究文章分析

利用CNKI期刊全文数据库,采用“关键词=书评and主题=书评not篇名=征稿+征文+投稿+稿约+书讯”的检索式(检索时间2011年12月13日),检索到2006至2011年间登载在核心期刊上的687条相关文献。其中不仅有各种图书的评论,还有对书评的研究性文献,但数量不多,约占总数的6%。本文所统计的结果,一定意义上反映了书评及书评研究的现状。

1.1 书评与书评研究文章所涉及的学科类别

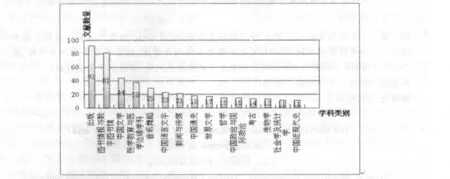

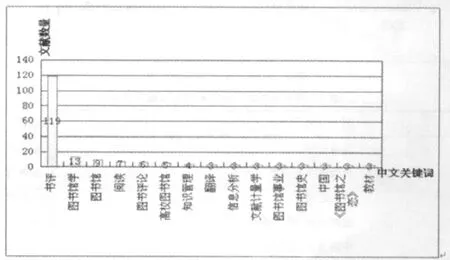

从图1可以看出,出版、图书情报与数字图书馆这两个学科中分布的文章最多,而且相关度最大,这与书评的内在属性密不可分。

出版学科中,有关书评的文章数量较多,主要原因在于:①正如卫淑霞所说,“书评是图书走向读者的重要中介”,书评被出版机构、编辑视为宣传图书的一种有效方式,诸多出版类刊物都辟有书评栏目。②书评是出版学者的研究内容之一,如书评研究者徐柏容先生,是国家新闻出版署大学编辑专业教材编审委员、天津编辑学会副会长,不仅写了多篇书评发表在出版类刊物上,还撰写了《书评的地位与书评的视界》等文章,更编写了《书评学》(黑龙江教育出版社1993年出版)等著作。

书评也是图书情报与数字图书馆学科的研究内容之一。该领域的专家学者不仅撰写书评,更从科研的角度对书评进行深入研究和探讨。在本次检索结果中,由于大部分书评的篇名辨识度高,有的直接含有“书评”“评介”等题字,有的有着类似的格式,如2008年第1期《大学图书馆学报》刊登的徐建华的文章“一部非应时的古代目录学研究力作——评傅荣贤先生的《〈汉书·艺文志〉研究源流考》”,从篇名就可以分辨文章的属性。因此,笔者首先根据篇名,筛选出了有关书评研究的文章;其次,再根据摘要和内容做进一步判断,罗列出了如表1所示的41篇书评研究文章。

图1 按学科类别分布

从表1所列出的刊名也可以看出,出版和图书情报与数字图书馆这两个学科的学者,承担了大部分的书评研究。笔者将书评研究,大体上分为理论研究、历史研究和专题研究这三块。理论研究,如刘东亚的《论浅阅读时代图书馆的书评工作》;历史研究,如伍杰的《新中国书评六十年》;专题研究,如孙诗静的《报纸书评的立场与风格》等。

表1 2006-2011年国内核心期刊登载的书评研究文章

?

1.2 刊登书评与书评研究文章的期刊

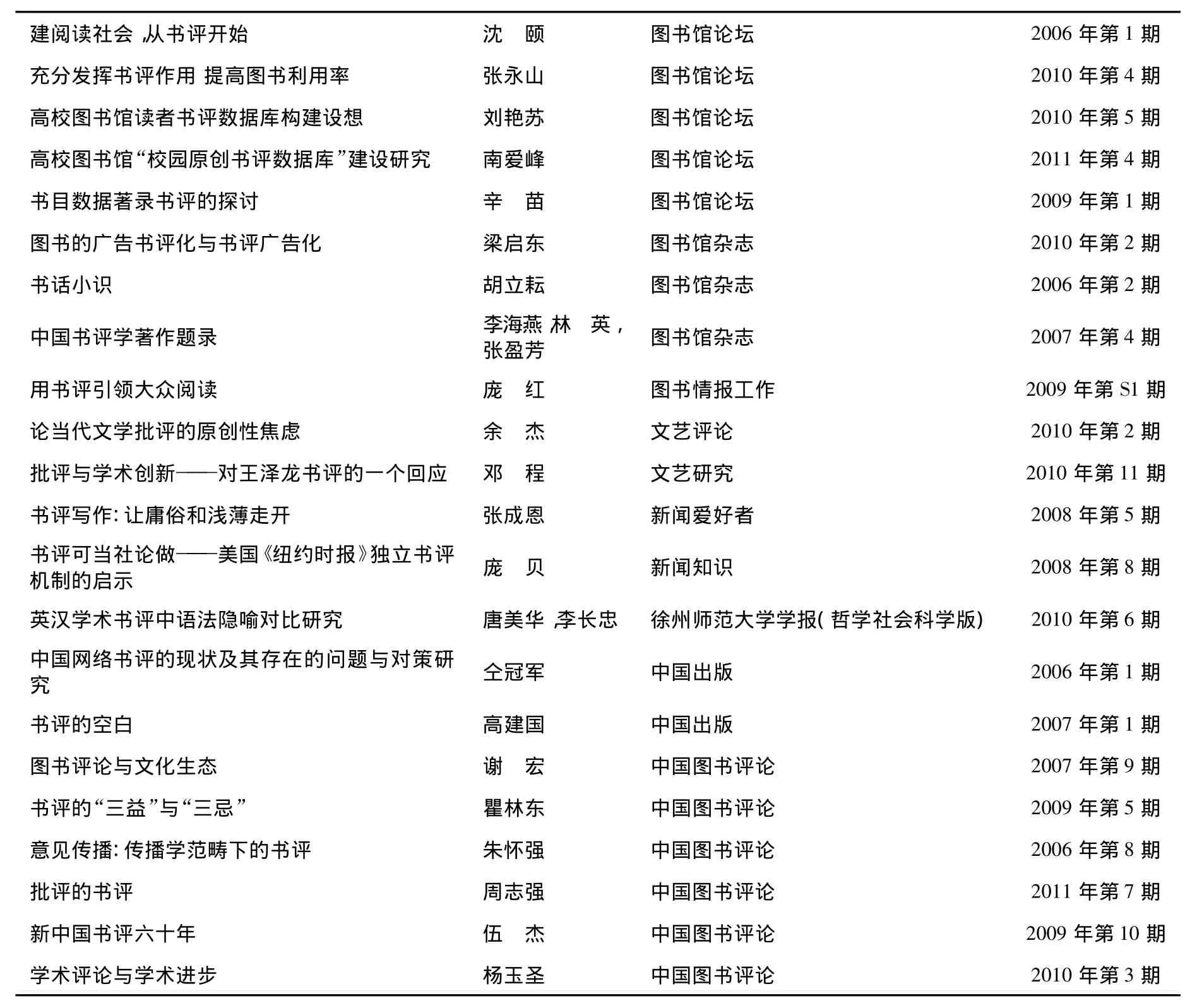

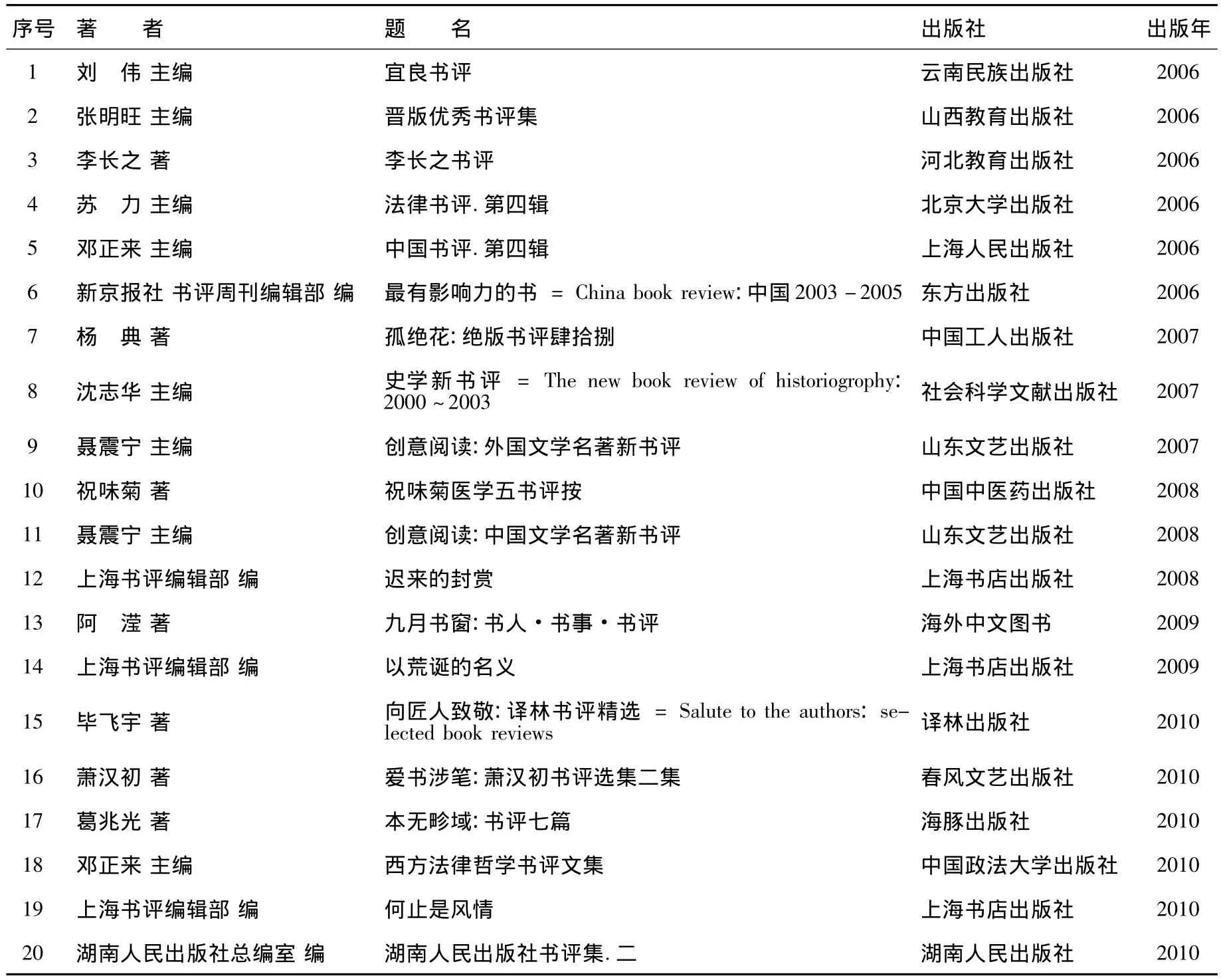

图2 按期刊分布

刊载书评与书评研究文章排名前15的期刊如图2所示。图书情报与数字图书馆、出版学科的期刊刊载的书评文章较多,且占绝大部分。其中,《中国图书评论》载文量最多,有46篇,作为书评领域的专业刊物,这当之无愧。《图书馆杂志》的载文量次之,有25篇。其他期刊载有书评的数量大体相当,图书情报与数字图书馆类刊物如《图书情报工作》《图书馆建设》等,出版类刊物如《出版广角》《编辑之友》等,都在10篇左右。

1.3 书评与书评研究文章所获研究资助情况

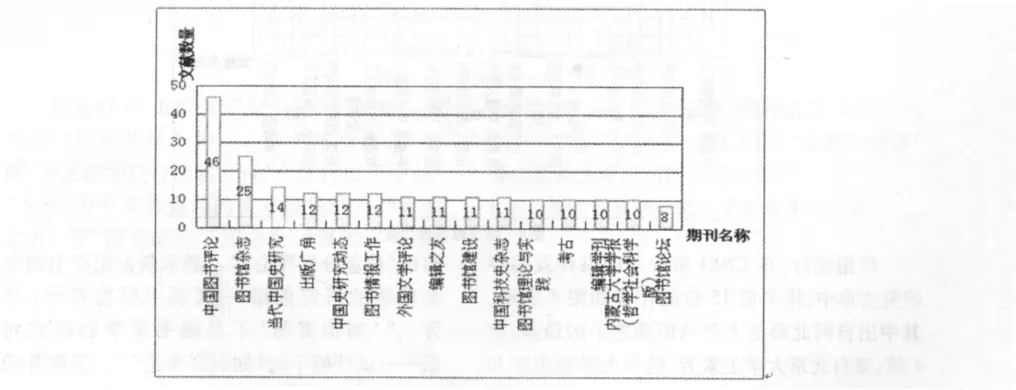

图3 按研究资助基金分布

笔者检索出的有关书评的文章多达680余篇,然而获得资助的却屈指可数(见图3):获得国家社会科学基金的只有6篇,获得中国博士后科学基金的只有2篇。获得资助的文章数量只占总数的1.6%。由此可见,书评所获得的基金资助较少。书评本身比较容易发表,在纸质载体或网络载体上,书评随处可见。从图1可知,即使是看上去与书评毫不相关的生物学领域,都有书评发表。但相对于其他研究对象,书评研究的空间和价值还有待开发。这也说明书评还不是学科领域的主流、热点,难以获得研究基金的青睐。

1.4 书评与书评研究文章的主要作者分布

图4 按文献作者分布

根据统计,在CNKI所收录的书评及书评研究文章中,排名前15位的作者如图4所示。其中出自河北师范大学马恒通之手的最多,有4篇;来自北京大学王素芳、扬州大学杨祖奎和青岛海洋大学杨作升的各有3篇。而《中国图书评论》编委会主任伍杰未列入统计范围。

马恒通,河北师范大学研究馆员,多年从事文献分类工作和图书馆学研究。统计结果中所收录马恒通的4篇文章,分别为“开拓面向阅读的心理治疗新领域——评王波的《阅读疗法》”、“基于国际视野的情报研究新成果——简评《信息分析导论》”、“展示新世纪图书馆学情报学的研究前沿——《图书馆信息学》述评”、“‘知识资源’不是图书馆学的研究对象——试评柯平的‘知识资源论’”。王素芳的3篇文章,两篇是书评,另一篇是《城市图书馆新馆建设:现代化图书馆理念的应用与彰显》,是误检。该统计结果是按照书评数量的多寡来计算,写得多的作者排位较高,但这并不表示书评多的作者,就是书评学的专业研究者,或是专职的书评人员。

1.5 书评与书评研究文章的作者单位分布

图5 按作者单位分布

图5为发表书评与书评研究文章排名前15位的作者单位分布。其中来自北京大学的文章24篇,中国人民大学12篇,南开大学11篇,这三所大学都有较为深厚的图书馆学基础。统计结果中,综合性大学占很大比例,但也不乏当代中国研究所、上海音乐学院这些专业性较强的单位。

1.6 书评与书评研究文章的中文关键词

图6 按中文关键词分布

排名前15位的书评及书评研究文章中的关键词分布如图6所示。因为本身就以“书评”为关键词进行检索,所以在统计结果中,以“书评”为中文关键词的文章数量最多乃意料之中。而“图书馆学”“图书馆”“高校图书馆”“阅读”等关键词与“书评”同时出现,也可以看出书评的学科属性;“信息分析”“文献计量学”等应该是文献所用的研究方法。

1.7 书评与书评研究文章发表年度分布

从图7来看,近五年来,书评的数量相对稳定,最高峰2008年122篇,最低峰107篇,波动不能说很大。但是,也可以看到书评的发展规模受到限制,只在这区间徘徊,难有突破。

2 近5年出版的书评与书评研究图书统计与分析

利用国家图书馆检索系统,检索2006~2011年发表的有关书评及书评研究中文图书(由于2011年图书还未全部入库,所以数据不全),得到217条检索结果。其中,2006年有35本,2007年28本,2008年24本,2009年46本,2010年42本,2011年42本,见图8。书评类图书在2009年有明显的增长,但是2010年又有回落,而且其中有《悦读MOOK》、《书品》这些并不算真正意义图书的“杂志书”。

结果中,个人的书评合集或多人的书评合集较多,有关书评研究的专著不占多数。具体参见表2。

表2 国家图书馆书评类藏书统计结果节选

?

2.1 书评图书的分类

图9 按图书分类

图9所示为部分统计结果。其中图书宣传、评价一类有146本,综合性普及读物、法律各有2本,文献学、当代作品各有1本,差异相当明显。这个分类统计结果,充分反映了书评的宣传作用。

2.2 书评图书的作者

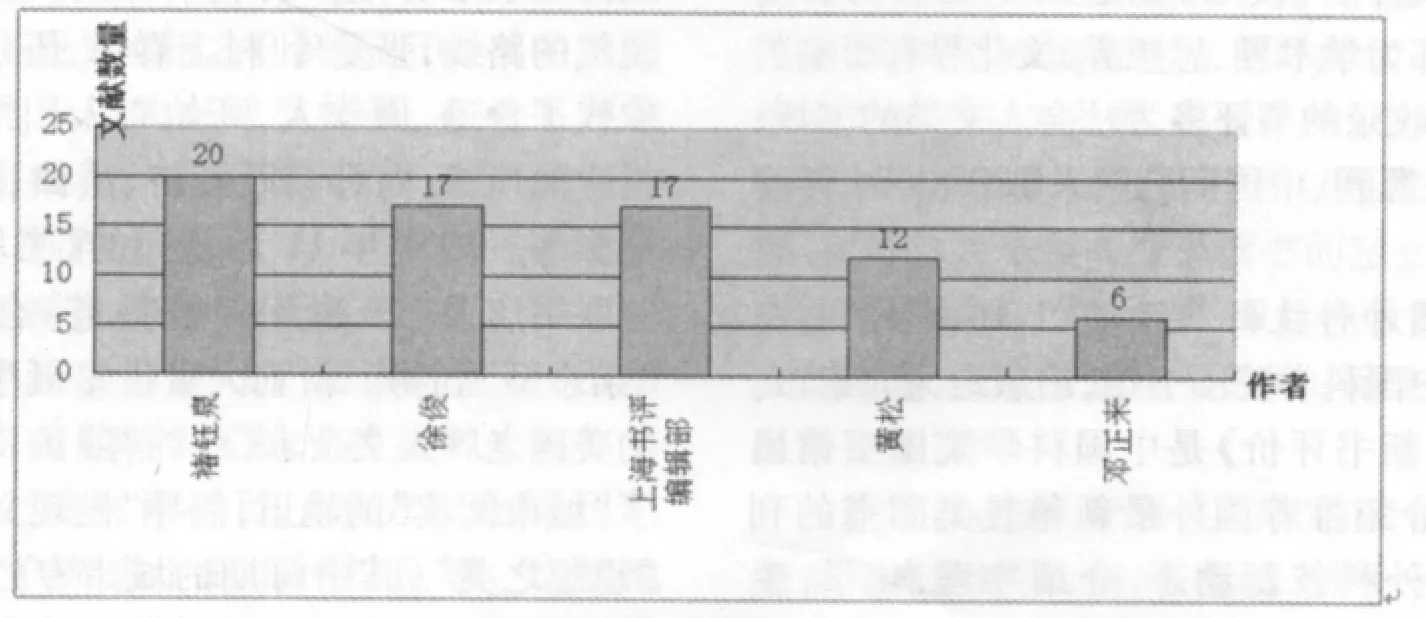

图10 按作者分类

排名前列的统计结果如图10所示。其中所收录为褚钰泉主编的《悦读MOOK》20卷;徐俊主编的《书品》17卷;《东方早报·上海书评》编辑部所编的书评集17本;黄松主编的《书品》12卷;邓正来主编的《中国书评》3辑、《知识与法律:“小南湖读书小组”文选》2辑、西方法律哲学书评文集1本。所以统计中的作者并非是真正意义上的个体作者。

3 我国现有书评刊物及其评价

书评要发展,书评学要发展,不仅需要专业教育培养人才,需要权威的书评专家,需要高素质的书评作者队伍,也需要书评研究的阵地——各种书评刊物、报刊栏目等。一般来说,我国现有书评刊物可以分为以下几种:①专业的学术性书评期刊;②综合的学术性期刊,其中涉及书评的相关内容;③大众性书评期刊;④专业性书评报纸;⑤综合性报纸,设有书评版块等。

3.1 专业的学术性书评期刊

在中国期刊全文数据库“期刊导航”下的“核心期刊导航”中,选择“出版事业类”,可以检索到两本书评类核心期刊《中国图书评论》及《读书》。在中文科技期刊数据库的“期刊导航”的“期刊名”中输入“书评”,检索结果除了《中国图书评论》外,还显示了一本非核心期刊《国外科技新书评介》。

3.1.1 《中国图书评论》 18开月刊,1987年创刊,主管单位是中国图书评论学会,主办单位是中国图书评论杂志社,出版地为辽宁省沈阳市,是书刊宣传与评介的专业刊物。《中国图书评论》分析研究全国书刊出版趋势,评论有重大影响的书刊,沟通出版者与读者的联系,报道书业界最新动态,探讨读者关心的热门话题;是ASPT来源刊、中国期刊网来源刊、2004年度核心期刊;设有“社会关注”、“读书一问”、“主题书评”、“新史记”、“新书快评”、“新书长廊”等栏目。

3.1.2 《读书》32开月刊,1979年创刊,主管单位是中国出版集团,主办单位是生活·读书·新知三联书店,出版地为北京。《读书》坚持开放改革,根据党在思想文化领域的双百方针,积极开展书评活动;是以书为中心的思想文化评论刊物,凡是书及与书有关的人、事、现象都是其关注的范围。内容涉及重要的文化现象和社会思潮,包容文史哲和社会科学,以及建筑、美术、影视、舞台等艺术评论和部分自然科学,并一向以引领思潮闻名全国。《读书》的宗旨是:展示读书人的思想和智慧,凝聚对当代生活的人文关怀。《读书》杂志的主要支持者与撰稿人大都为学术界、思想界、文化界有影响的知识分子;收录的书评多为社会人文类的书评;是ASPT来源刊、中国期刊网来源刊、2004年度核心期刊。

3.1.3 《国外科技新书评介》 16开月刊,主办单位是中国科学院图书馆,出版地为北京市。《国外科技新书评价》是中国科学院图书馆出版发行的介绍推荐国外最新科技类图书的刊物,展示国外科技新动态,介绍物理,化学,生物,微积分以及电子计算机方面的最新学术理论作品,具有读者定位明确,专业性、针对性强的特点,对科研工作者及时了解行业内的新书动向具有一定参考意义。

3.2 大众性书评期刊

3.2.1 《读书文摘》 16开月刊,由湖北省出版工作者协会主办、湖北人民出版社协办,分为《读书文摘·文史版》和《读书文摘·青年版》。《文史版》是一本以思想性为指导、明确面向广大读书人的刊物,基本思路是“古今中外,天下妙文”,尤其注重对国内各出版社最新书籍内容的推介,设有“历史·鉴往可以昭来”、“人物·真名士自风流”、“文化·风风雨雨的故事”、“闲话·闲话不闲”等栏目。《青年版》最有特色的地方是组织大学生编辑组,也是国内惟一一本由大学生办给同龄人阅读的青年文摘期刊。《读书文摘·青年版》可以用一句话来概括其精髓:“用年轻的眼睛,捕获绚丽的瞬间与美仑美奂的经典文字。”选用的文章虽然深度不够,但能够贴近青年实际。

《读书文摘》并不是专业的书评期刊,选登的大多数文章为知识性介绍,只有少许算是传统意义上的书评,但还是侧重图书与作者的背景故事。

3.2.2 《博览群书》 16开月刊,1985年创刊,主办单位是光明日报社,出版地为北京。《博览全书》是综合性读书指导刊物,面向广大城乡青年读书学习;设有“飞扬”、“品鉴”、“赏玩”等栏目,其中“品鉴”中有不少书评或图书推荐。由于读者群是青年(以学生为主),选用的文章较通俗易懂。

3.2.3 《书城》 16开月刊,1993年创刊,由现代文学研究专家倪墨炎主持,舒芜、萧乾、金性尧等老文人出没其间。1998年,《书城》划给上海三联书店,进入了陈保平时代,走的是轻松锐气的路线,张爱玲、村上春树、伍尔芙等名字,取代了鲁迅、周作人,开始有人用“小资”来概括它的风格;内容涉及经济、法律、建筑、艺术、电影等。2001年11月复刊的《书城》,由上海三联书店及《21世纪经济报道》合办,改版成“杂志型”刊物。新刊大量借鉴诞生于1925年的美国老牌人文杂志《纽约客》编辑手法,走上了“城市阅读”的轨道,倡导“发现文字之美”和“思想之美”,其中每期的城市专栏和新书、新音乐以及新影碟的资讯成为最有特色的栏目。2005年12月《书城》再度休刊。2006年年初,《书城》由上海三联书店的主管部门解放日报报业集团接手,并于同年7月复刊。复刊后的《书城》由上海三联书店和上海市出版工作者协会主办,上海九久读书人公司协办,余秋雨任名誉主编。

3.2.4 《书品》 16开月刊,主办单位是中华书局,为书评性刊物。《书品》宗旨为贯彻百家争鸣方针,通过评论介绍中华书局版图书,探讨交流古籍整理的经验,介绍治学的心得,普及古籍的知识,力图为繁荣学术、提高古籍整理研究水平做贡献。中华书局一直是图书质量的保证,《书品》就中华书局一系列文史哲的学术书进行评价,具有相当水平,但选书范围过于局限。

3.3 专业性书评报纸

3.3.1 《中华读书报》 由新闻出版署、光明日报社和中国出版工作者协会主办,1994年7月创刊。每周三出版,对开20版。一版刊登文化新闻和书刊信息,二版谈发生在书里书外的事情,三版是家园副刊,四版为新书精彩片断摘录,五版新闻热点观察,六版刊载书评,七版为世界各地和港台澳信息,八版是为爱书人办的读者服务版。此外,还轮换刊出世界图书、科技视野、国际文化、时代文学、文史天地和好书俱乐部等多个专刊。同时,刊登新书广告和邮购信息。它还评选年度十佳图书。《中华读书报》还会就某一专题做成书评周刊,如在辛亥革命100周年之际推出了书评周刊,都是关于辛亥革命或者民主政治等方面的图书评论。

3.3.2 《中国图书商报》 由中国出版集团主管、主办,内容涵盖产业要闻、专题报道、教育出版、专业出版、大众出版、书业分销、市场月报、海外书业、音像电子,同时出版《阅读周刊》、《图书营销手册》、《刊之刊》等副刊。《中国图书商报》不是专门的书评类报纸,有关书评的栏目有“新书推荐”“阅读周刊”等,对于图书的评论性较弱、推荐性较强。

3.4 综合类期刊、报纸中的书评

如《图书馆杂志》中的“阅读时空”,《图书馆》中的“图苑随笔”,《扬子晚报》、《东方早报》等日报上的书评栏目,《东方文化周刊》、《城市》等大众杂志上的书评栏目等。这些地方上刊登的书评,可读性较强,大多起到图书推荐和宣传的作用。

3.5 网络书评

网络书评,顾名思义,就是以网络为载体发表或传播的书评,是随着网络技术发展而产生的新的书评形式。如阅读网书评库、豆瓣书评、读写人网站,当当网、卓越亚马逊等商务网站上也有图书评论。吴燕惠把这些网络书评总结为3种类型:“第一,平面媒体书评的网络版;第二,私人网站中的读者书评;第三,网络书店书评。”[2]。由于网络开放、分享、快捷的特点,网络书评的发展势头不可小觑。专家学者也纷纷把目光转向了这一崭新领域,如豆瓣网上的书评,就有一定的影响。

4 我国现有书评存在的问题及建议

自十一届三中全会以来,我国书评事业经历了3O多年的发展历程,有成果,但也存在不少问题,需要我们认真对待。

4.1 书评遭遇发展瓶颈,书评建设要加强

近五年,无论从核心期刊还是图书出版角度来看,书评的规模似乎遭遇了瓶颈。书评的期刊文章数量在107~122篇之间晃动,不见突破;书评类图书的数量每年都没有超过50本,这其中还包括了“杂志书”。缺乏具有代表性的书评名家,就算是高产的书评作者也不多。

面对这种局面,笔者认为,就本体而言,可以从两方面着手,寻求突破:第一,以本为固。在当今文化产业中,充分重视书评的宣传和导向作用,发挥书评在图书市场的营销效应,让读者真正从书评中发现兴趣点。一旦读者发现自己能从书评中受益,书评就有了市场,就找到了立足之本和赖以持续发展的根基。第二,以体为翼。在新的产业环境和传播渠道下,书评形式要不断创新,除了做到事实清楚、观点清晰、表述精准之外,还要重视与作者、编者、读者的互动,尤其要和读者建立良好的沟通。随着网络书评的产生与发展,笔者认为,书评将迎来新的机遇与挑战。一般读者可以通过网络,更快捷、更开放地与他人分享读书的感受。那么,发表在核心期刊上的书评,即使在数量上难以有大的跨越,也应该以优质取胜,标准更加严格,风格更加鲜明。

就客体而言,可以从三方面着手:第一,加强书评阵地建设,期刊、报纸、图书、网络书评全面开花。开创专业的书评出版物,或鼓励相关出版物开设书评专栏。特别要留意新兴的网络书评的发展。第二,加强书评人才建设,培养优秀的书评人才。第三,整顿书评风气,维护“各抒己见、百家争鸣”的言论环境。

4.2 书评标准欠缺,标准有待完善

书评必须有标准,正如萧乾所说:“没有标准的书评家时常会忘记自己在做什么。”[3]关于书评的标准,业内还没有统一的定论。然而,书评事业30多年的发展,却在无形中有了一套约定俗成的“潜标准”,例如:表达方式缺乏灵活性,只见赞美不见批评等。在这种“标准”下产生的书评,对读者的帮助有限,有些虚假空洞的书评甚至还会损坏读者的利益。依据这种“标准”的书评,难有真正的观点,对于学术争鸣毫无益处。

笔者认为,书评的具体标准一时难以形成,但是书评的基本标准是实事求是。书评是主观现之于客观的创作,每个人都可以有不同的见解。但是,书评一定要说之有据,绝对不可以天花乱坠、空口无凭。正如王建辉所言,“文学创作强调真实,书评强调实事求是,它们的主旨是一致的,但书评要做到实事求是难度却更大。”[4]

由于网络的发展,书评也不再是学术界或者出版界的专利,一般的读者,也可以通过网络,发表书评。然而这类书评和发表在核心期刊上的书评是不同的类型。前者更接近读后感,比较注重分享;而后者应该更严谨,并形成独到的见解,相对来说,必须有更高的质量标准来约束,但是两者都必须遵守基本的要求。无论是学术书评还是一般书评,只有在遵守基本标准的基础上,才可以充分发挥个性,仁者见仁智者见智,百家争鸣。尤其对于学术书评,更要讲求有理有据。所谓图书评论,当然需要鼓励批评,克服浮夸之风,但也切忌凭空造谣和污蔑诋毁。

4.3 书评质量堪忧,质量有待提高

近些年,对于书评质量的担忧不绝于耳,业界对此早有总结。徐雁曾说过,现今世面上流行六种书评:“一、人情书评。这类书评包括书籍作者、出版商、编辑雇枪手或自己捉刀写的评论,特征是通篇谀词,令人肉麻。二、风花雪月式书评。这类书评大多流于私人情感的宣泄,对书本身内容隔靴搔痒。三、半学究式书评。这类书评的作者大多属于学院派学者或半吊子书生,特征是要么言辞晦涩、不知所云;要么是东征西引,炫其博学。四、自说自话书评。这类书评不能说作者没想法,而是想法太多,导致拿自己的一套理论拉套于书评中,借此自说自话。五、胡言乱语书评。这类书评的作者大部分不看书,翻翻前言后记,一篇书评就搞定了。六、装腔作势书评。通常这种书评会把自己打扮成‘权威’的面目,一副自以为是、居高临下的文风,实际上无非是老生常谈、拾人余唾而已。”[5]

面对这样的情况,编辑、作者都应提高认识。首先,要认清书评的本质,正确利用书评的宣传和导向作用,确立和加深服务读者的意识。其次,作者和编者都应实事求是,作者尊重书评创作,编者对书评进行严格筛选,保证书评的质量,舍弃书评的附加利益。

5 总结

通过上文分析,可以看出,近五年我国书评发展势头平稳,书评数量、书评刊物阵地和书评图书的规模都相对稳定,但也难有突破;缺乏具有代表性的书评名家,也没有高产的书评作者;书评也存在一些不良风气,亟待修正;网络书评的出现,将给书评带来新的机遇和挑战。

[1]张志强.文献学引论[M].南京:江苏教育出版社,2010:255.

[2]吴燕惠.网络读者书评对读者角色的冲击——以亚马逊网站为例[J].资讯社会研究,2001(7):87.

[3]萧 乾,等.书评面面观[M].北京:人民日报出版社,1989:37-38.

[4]王建辉.书评散论[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1989:14.

[5]徐 雁.往事再说“书评难”[J].中国图书评论,2005(1):49-50.