玛曲高寒湿地植物群落特征及多样性分析

张继强,陈文业,赵 明,李广宇,魏 强,王 芳,康建军,邴丹珲,2,朱 丽

(1.甘肃省林业科学研究院,甘肃 兰州730020;2.甘肃农业大学林学院,甘肃 兰州730070)

物种多样性是一个群落结构和功能复杂性的量度,即群落在组成、结构、功能和动态方面表现出的丰富多彩的差异[1],是当前群落生态学乃至整个生态学中十分重要的研究内容之一。目前对草地群落物种多样性的研究主要集中于其随环境梯度和群落演替的变化,以及人为干扰对它的影响[2]。

玛曲湿地属于青藏高原高寒湿地[3-4],和若尔盖湿地一起构成青藏高原湿地的重要组成部分[4],其类型有沼泽湿地、河流湿地、湖泊湿地等[3]。它也是青藏高原湿地面积较大、特征明显,最原始、最具代表性的高寒湿地[5]。玛曲湿地具有强大的持水能力[4],被誉为“黄河之肾”[3-6]。玛曲湿地生态系统的稳定性,将直接影响到黄河中下游地区社会经济的可持续发展[3,5]。同时,玛曲湿地由于丰富的水资源和独特的生态环境条件,孕育了丰富的高寒野生动植物资源,在湿地生物多样性领域占据重要地位[4]。国内对青藏高原植物多样性的研究多限于高寒草地群落[7]和森林群落[8],而有关玛曲高寒湿地群落多样性的研究较少。因此,开展对玛曲高寒湿地植物群落特征及多样性的研究,对今后玛曲高寒湿地的合理经营、生物多样性保护和评价具有重要意义。

1 试验地概况

试验地位于甘肃省甘南藏族自治州玛曲县河曲马场5队,距县城26 km,地理位置为102°08′12″E,33°49′51″N。海拔3 446 m,其土壤类型主要为亚高山草甸土[7]。该地区年均气温1.1℃,极端低温-28℃,最高气温23.6℃,最冷月(1月)温度-11℃,最热月(7月)温度11.7℃;年平均降水量615.5 mm,主要集中在夏秋两季,年均蒸发量1 353.4 mm;年平均日照时数约2 580 h,年平均无霜期19 d,最长37 d,最短3 d;植物生长周期短,年平均生长期只有193 d。

研究区植被属于高寒沼泽化草甸,主要植物为高山嵩草(Kobresiapygmaea)、珠牙蓼(Polygonumviviparnm)、鹅绒委陵菜 (Potentillaanserina)、矮藨草(Scirpustriquete)等,伴生植物有菊科(Asteraceae)、豆科(Leguminosae)、蔷薇科(Rosaceae)、大戟科(Euphorbiaceaec)等。

2 试验方法

2.1 野外调查方法 在试验地选择植物生长均匀、微地形差异较小的地方,布设4条固定样带,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ来表示,样带Ⅱ的地势相对最高,Ⅳ次之,Ⅲ第三,Ⅰ最低。样带长度均为100 m,宽10 m;每条样带上布设10个固定样地,面积5 m×5 m;在每个固定样地内沿对角线取4个50 cm×50 cm 样方[9-10],每个样方3次重复,共调查样方480个。记录每个样方内的植物种类、多度、株高、盖度、频度和地上生物量等,将样方内各种草齐地面剪下后分装纸袋,及时称鲜质量。在2011年8月下旬草地植被生长旺盛的时期对植物群落特征进行调查。

2.2 数据处理方法

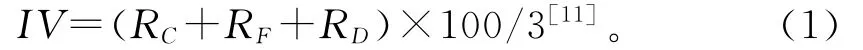

物种重要值:

式中,RC表示相对盖度;RF表示相对频度;RD表示相对密度。

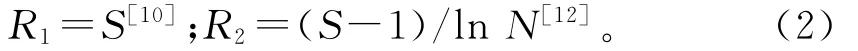

丰富度指数:

式中,S表示样带调查的物种数;N表示所有种类的个体数目。

Simpson优势度指数:

式中,Ni表示样方中第i种植物的重要值;N表示所有种类的个体数目。

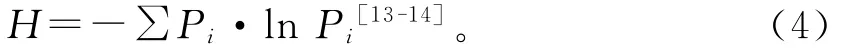

Shannon-Wiener多样性指数:

式中,Pi表示第i种物种在群落中所占的比例。

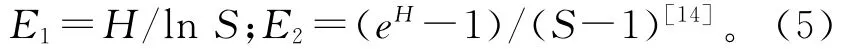

均匀度指数:

式中,S表示样带调查的物种数。

3 结果与分析

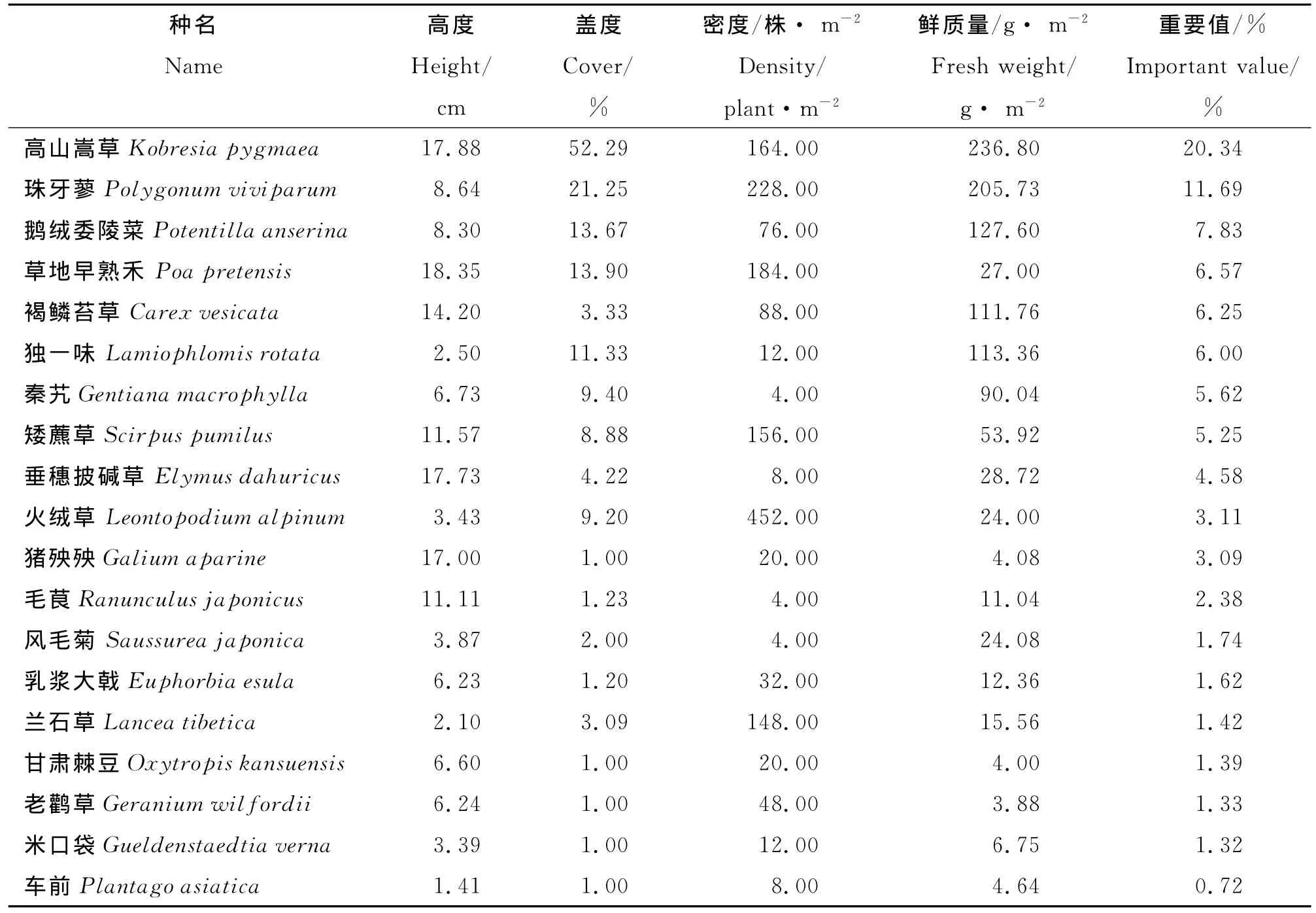

3.1 植物群落种类组成特点 通过样方调查发现,高寒湿地植物群落类型少、结构简单、种类单一,以莎草科、蔷薇科、菊科植物为主。试验地植物种类主要由24种植物组成,隶属16科,22属。其中,莎草科、蔷薇科和菊科的种数最多,各有3种,各占总数的12.50%,共占总数的37.50%(表1);其次为禾本科和豆科各有2种,分别占总数的8.33%,共占总数的16.67%(表1);其他为玄参科、蓼科、唇形科、大戟科、龙胆科、车前科、毛茛科、牦牛儿苗科和茜草科,各1种,各占总数的4.17%。将种按照重要值的大小排列(表2),前5位依次是高山嵩草(20.34)、珠牙蓼(11.69)、鹅绒委陵菜(7.83)、草地早熟禾(6.57)和褐鳞苔草(6.25)。

表1 玛曲高寒湿地植物科种组成及所占比例Table 1 Plant species compositions and their proportion of Maqu Alpine Wetland

3.2 群落结构 群落的垂直结构,主要指群落的分层现象[2]。陆生群落的成层结构是不同高度的植物或不同生活型的植物在空间上垂直排列的结果,是自然选择所致,它显著提高了植物利用环境资源的能力[2]。在研究区内,以高山嵩草、褐鳞苔草和矮藨草等为优势种组成的高寒沼泽湿地,植物群落垂直结构大体分为3层。第1层高度一般为15~30 cm,最高者可达45 cm,盖度4.22%~52.29%,以禾本科(草地早熟禾、垂穗披碱草)和莎草科(高山嵩草)为主,第2层高度一般为6~15 cm,盖度2.00%~8.88%,主要以莎草科的褐鳞苔草和矮藨草为主。第3层高度一般为1~8 cm,盖度1.20%~13.67%,一般以豆科的米口袋(Gueldenstaedtiaverna)、车 前 科 的 车 前 (Plantagoasiatica)、唇形科的独一味、菊科的火绒草和风毛菊等为主。

3.3 高寒湿地群落的生活型 生活型是植物对环境条件适应后在其生理、结构,尤其是在外部形态上的一种具体反映[15-17]。通过对植物群落生活型的研究既可以发现控制和影响群落的主要气候因素,以及植物群落与环境之间的关系,又可以了解群落组成种的外貌特征随着地理位置或生境的改变而发生的变化[17-19]。本研究采用Raunkiaer对植物生活型的划分方法,即高位芽植物、地上芽植物、地面芽植物、隐芽植物和一年生植物5种生活型[20]。

表2 玛曲高寒湿地主要植物组成及特征值Table 2 Plant composition and characteristic value of Maqu Alpine Wetland

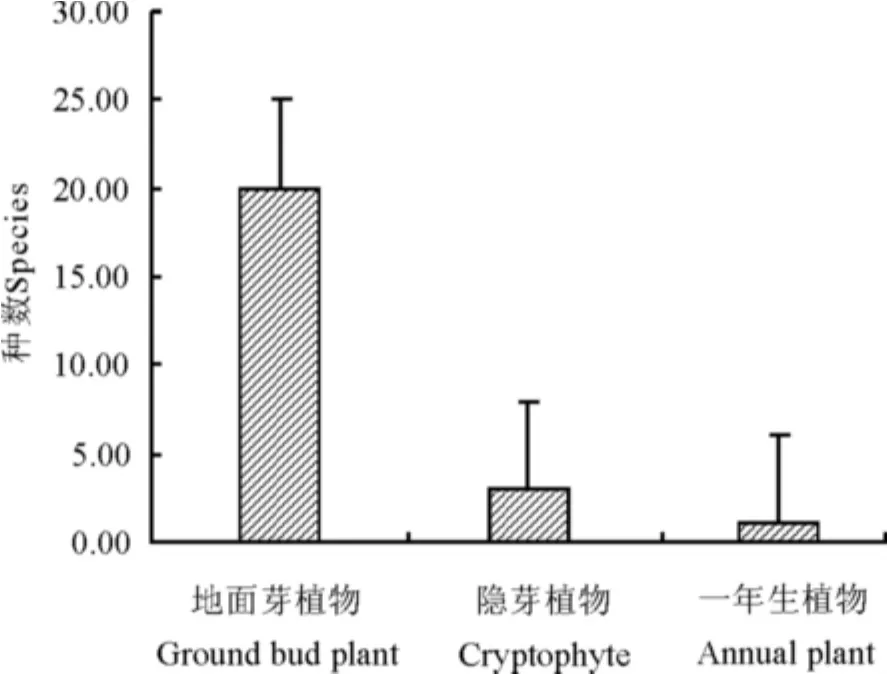

分析得知,该试验样地中没有出现高位芽植物和地上芽植物,地面芽植物所占比例最大,共20种,占总物种数的83%;其次为隐芽植物,共3种,占总物种数的13%;一年生植物最少,仅有1种,占总物种数的4%(图1)。说明该群落所在地夏季较短,冬季漫长,寒冷潮湿,这与当地的气候特征一致。

图1 玛曲高寒湿地植物群落生活型谱Fig.1 Vegetative form atlas of plant community in Maqu Alpine Wetland

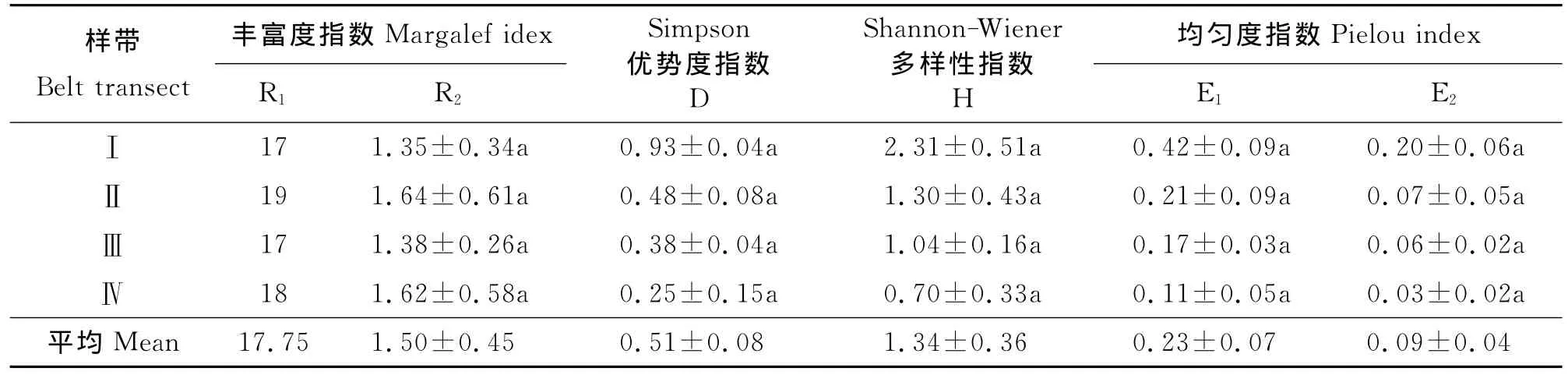

3.4 高寒湿地植物群落多样性 物种多样性指数是植物群落结构的重要参数,是对一个群落内物种分布的均匀程度和数量的测度指标,反映各物种对资源的利用能力和对生境条件的适应能力,它能客观地反映群落内物种组成的变化[20]。通过对4条样带的分析得知,丰富度指数R1、R2的排列大小顺序均为Ⅱ>Ⅳ>Ⅲ>Ⅰ(表3),说明样带Ⅱ内物种最丰富,而样带Ⅰ内物种最少。D、H、E1和E2指数由样带Ⅰ到样带Ⅳ均呈递减趋势,最大值分别为2.31、0.93、0.42和0.20,最小值分别为0.70、0.25、0.11和0.03,说明Ⅰ样带的物种分布较均匀,多样性程度较高。

通过对4条样带上生物多样性指数进行单因素方差分析,其差异均不显著(P>0.05)。因此,对4条样带各生物多样性指数求平均值(表3),其中R1、R2、D、H、E1、E2分别为17.75,1.50、0.51、1.34、0.23和0.09,这与吴海艳和马玉寿[21]、陈文业等[22]在玛曲的研究数据比较接近。由样带Ⅰ到样带Ⅳ,D、H、E1和E2指数均一致显示递减的趋势,主要因为物种多样性指数是由物种丰富度和均匀度指数所决定的[23]。并且4条样带上多样性指数(R1、R2、D、H、E1和E2)之间差异不大,说明该研究区的生物多样性较为稳定。

表3 玛曲高寒湿地4条样带的多样性指数变化Table 3 The diversity index of Maqu Alpine Wetland

4 小结

研究区植被由24种植物组成,隶属于14科22属,其中,莎草科、蔷薇科和菊科的物种数最多。优势物种为高山嵩草、珠牙蓼、鹅绒委陵菜、草地早熟禾和褐鳞苔草。

研究区的植物群落类型少、垂直结构分层不明显,大体分为3层,地面芽植物所占比例最大,共20种,占总物种数的83%;其次为隐芽植物,共3种,占总物种数的13%;一年生植物最少,仅有1种,占总物种数的4%。

通过对4条样带上生物多样性指数进行方差分析,差异均不显著(P>0.05)。其中 R1、R2、D、H、E1和E2分别为17.75、1.50、0.51、1.34、0.23和0.09。R1和R2的排列大小顺序为Ⅱ>Ⅳ>Ⅲ>Ⅰ,由样带Ⅰ到样带Ⅳ,D、H、E1和E2指数均一致显示递减的趋势,并且4条样带上多样性指数(R1、R2、D、H、E1和E2)之间差异不大,说明该研究区的生物多样性较为稳定。

[1] 黄忠良,孔国辉,何道泉.鼎湖山植物群落多样性的研究[J].生态学报,2000,20(2):193-198.

[2] 郭正刚,王根绪,沈禹颖,等.青藏高原北部多年冻土区草地植物多样性[J].生态学报,2004,24(1):149-155.

[3] 王文浩.玛曲高寒湿地生态服务价值研究[J].北方环境,2003,23(1-2):33-35.

[4] 戚登臣.黄河上游玛曲县湿地退化现状、成因及保护对策[D].杨凌:西北农林科技大学,2006:3-5.

[5] 王文浩.甘南玛曲“黄河之肾”面临的生态问题与防治对策[J].中国水土保持,2009(9):34-35.

[6] 王文浩.黄河上游甘南水源补给区生态保护思路[J].人民长江,2008,39(20):25-27.

[7] 杜岩功,崔骁勇,葛劲松,等.三江源地区高寒草地群落特征研究[J].草业科学,2010,27(3):25-27.

[8] 郭正刚,刘慧霞,孙学刚,等.白龙江上游地区森林植物群落物种多样性的研究[J].植物生态学报,2003(3):77-87.

[9] 周华坤,赵新全,周立,等.青藏高原高寒草甸的植被退化与土壤退化特征研究[J].草业科学,2004,14(3):31-39.

[10] 王文颖,王启基.高寒嵩草草甸退化生态系统植物群落结构特征及物种多样性分析[J].草业科学,2001,10(3):8-14.

[11] 孙儒泳.基础生态学[M].北京:高等教育出版社,2002:136-136.

[12] Margalef R.Perspectives in Ecological Theory[M].Chicago:University of Chicago Press,1968.

[13] Hill M O,Bunce R G H,Shaw M W.Indicator species analysis,a divisive polythetic method of classification,and its application to a suyvey of native pinewoods in Scotland[J].Journal of Ecology,1975,63:579-613.

[14] 宋成刚,张法伟,刘吉宏,等.青海湖东北岸草甸化草原植物群落特征及多样性分析[J].草业科学,2011,28(7):1352-1356.

[15] Peet R E.The measurement of species diversity[J].Annual Review of Ecology,Evolution and Systematics,1974(5):285-307.

[16] Mueller-Dombois D,Ellenbergh.Aims and Methods of Vegetation[M].New York:John Wiley & Sons,1974:139-147.

[17] Whittake R H.Communities and Ecosystems[M].New-York:Macmillan Company,1970:6-17.

[18] 刘守江,苏智先.陆地植物群落生活型研究进展[J].四川师范学院学报(自然科学版),2003,24(2):155-159.

[19] 王义弘.森林生态学实验实习方法[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1990:35-48.

[20] 李博.生态学[M].北京:高等教育出版社,2004:125-127.

[21] 吴海燕,马玉寿.黄河源区山生柳灌丛草甸植物群落多样性及植物量组成[J].草业科学,2008,25(5):55-58.

[22] 陈文业,郑华平,戚登臣,等.黄河上游重大生态功能区草地逆型演替植物多样性变化研究[J].中国草地学报,2007,29(6):6-11.

[23] 周国英,陈桂琛,赵以莲,等.青海湖地区芨芨草群落特征及其物种多样性研究[J].西北植物学报,2003,23(11):1956-1962.