自我概念对英语阅读效率的影响与启示

吴颖芳

(德州学院大学外语教学部,山东德州253023)

在缺乏自然环境习得英语的语境下,阅读的输入作用对提高学习者语言输出能力的重要性自不待言,对发展其综合应用能力具有中坚作用,黄源深确信“好的英语是‘读’出来的”[1]。在非英语专业的阅读教学中,培养学生的阅读能力是一个重要目标,“快速、准确地从阅读材料中获得所需信息更是每个学生所追求的最重要的外语技能之一。”[2]如何使学习者掌握有效的阅读技能,如何让学习者“读”出好的英语是教师普遍关注的焦点,而且也为此花费了很多工夫。而学生的阅读效率到底如何?笔者拟用质性研究方法,运用学业自我概念的研究成果,就影响阅读效率的主观性因素——英语学业阅读自我概念进行研究,探索解决阅读效率的主体性途径。

一、研究背景和依据

鉴于阅读的地位和作用,人们对影响阅读效率的语言因素展开的研究很多,比如语汇、语法、语篇等;近年来,对影响阅读效率的情感因素开展的研究也不少,比如动机、态度、需求等。这些研究焦点由外部因素转向内部因素,更关注个体差异和心理情感对阅读效率的影响,对促进学习者积极的阅读态度、化解他们的阅读困难、提高其阅读效率起到了推动作用。但是这些影响阅读效率的语言、情感因素尚未触及阅读效率低下的根源,而与此攸关的是阅读自我概念——阅读中的自我意象,这种主体性因素影响了学习者的阅读态度、动机、需求、策略以致效率。

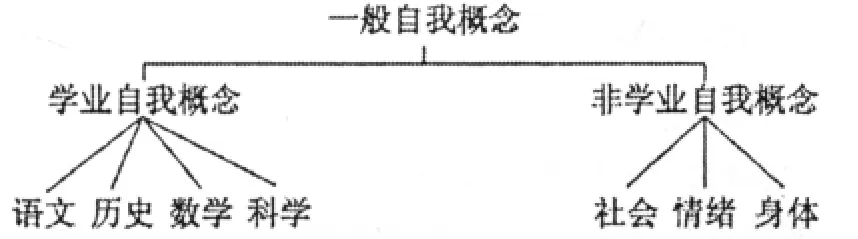

两千多年前的苏格拉底开启了“自我(know your self)”研究的哲学传统;1891年,威廉·詹姆斯(William James)在《心理学原理》的基础上提出了一个核心的心理学人格概念——“自我概念”;1951年,罗杰斯(Rogers)提出了他的自我概念理论:一切人都生活在个体主观世界里。心理学上,自我概念并没有确定的定义,得到广泛接受的定义是:自我概念是一个人通过经验和对环境的理解形成的自我感觉。总之,自我概念是指个体把自己当成像其他事物一样的客观对象所做出的知觉,包括学习的、社会的、身体的和情感的维度,由反映评价、社会比较和自我感觉三部分构成。学业自我概念就是由自我概念(self-concept)研究的细化而得来的。1976年,莎沃森(Shavelson)首次将自我概念进行多层次划分,而且也是首次将学业自我概念从自我概念中分化出来,提出了自我概念的多维度、多层次模型。

图1 Shavelson的自我概念多维度多层次模型[3]

与自我概念相对应,学业自我概念是指学生把自己当作客体,对自己学业方面的主观认识,包括对自己的学业现状、能力与潜能、态度与兴趣、动机与方法、归因态度、情感与价值等方面做出的整体的认识与评价。20世纪90年代以来,为了满足教学的需要,越来越多的研究人员在学业自我概念上投入了更多精力,他们探索学业自我概念和学习成就的关系,但所得结果却很不一致[3]。在二语习得领域,自我概念的研究仍处于初始阶段,国外研究集中于学习成绩和自我概念的关系上;国内的研究热点主要是发音自我概念,较有影响的当属王初明提出的“二语发音学习假设”[4],以及王初明、周保国所进行的“中国学生英语学习自我概念”研究[5],还有潘春梅“从英语语音看重要他人评价与英语自我概念的关系”[6]等。

除了发音,听、读和写也是英语学习的重要方面,这些方面自我概念的研究同样具有重要的理论价值和实践意义。汪莉、冯妙玲“英语阅读教学中英语自我概念的提升”[7]和蒲云玲“外语阅读自我概念提升与外语阅读水平的提高”[8],主要是自上而下、从理论角度提出提升自我概念的途径。本文则拟自下而上,从调查入手,通过分析调查资料,聚焦阅读自我概念这一核心问题,目的是探究阅读中自我概念对阅读效率的影响。

二、研究方法及设计

本研究采用质性研究方法:以研究者本人作为研究工具,遵从自然主义的探究传统,对研究现象使用开放式问卷的数据收集方法。

为了尽可能真实、深入地了解非英语专业学生对阅读的概念倾向和情感趋向,避免学生对某一特定阅读类型(如精读、泛读、快读等)进行先入为主、刻板印象的回答,以求获得尽可能详尽的研究数据,本研究设计了开放式问题:请分别描述你在阅读前、中、后的心理状态。与封闭式问题相比,以上开放式问题可以引发学生尽可能多的回答,且没有任何暗示。另外,调查前调查者宣布了“畅所欲言、各抒己见”的回答原则。以上这些因素保障了本次调查结果具有一定的可靠性和代表性。

三、研究结果与讨论

在2011年6月21~22日,随堂对2009级非英语5个专业(计算机科学、物理学、机电工程、生物科学、园林规划)共109名学生进行了调查。共回收问卷109份,其中无效问卷9份,有效率为91.74%,这表明学生对阅读的关注度极高,印证了阅读在学生的学习系统中具有重量级的地位和作用。

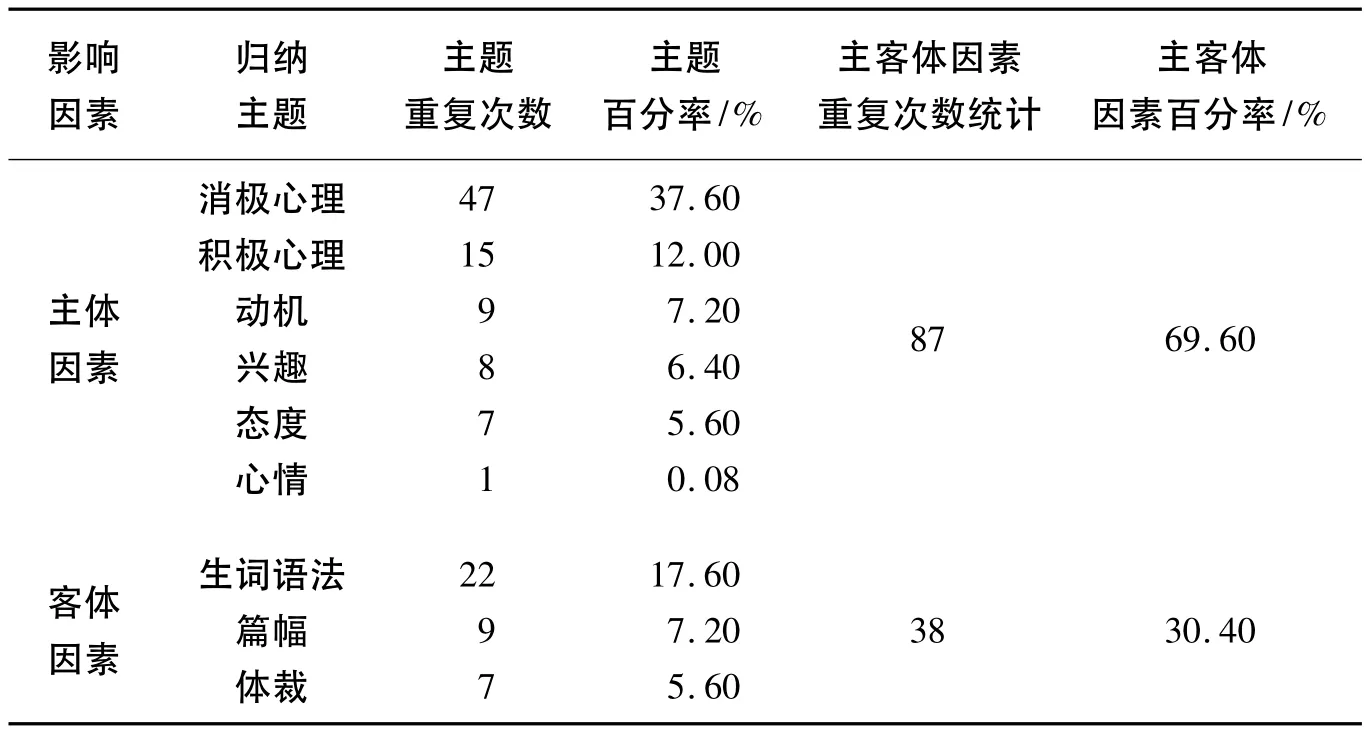

表1 影响阅读效率的主、客体因素

(一)影响阅读效率的主、客体因素分析

分析调查数据时主要使用主题归纳法,从中寻找不断重复出现的主题。虽然有效问卷数量为100份,由于是开放式问卷,同一名学生的答卷内容有时会涉及与本研究有关的好几个主题,所以在对材料进行主题归纳时,出现交叉现象,因此有效问卷总数计为125份。

从表1可以看出,非英语专业学生的阅读效率与主体性心理因素密切相关,包括其心理活动(积极、消极心理)、动机、兴趣、态度、心情五种心理因素,在学生的自我描述中共出现87次,占69.60%;客体性因素包括生词语法、篇幅、体裁三种客观因素,在学生的自我描述中共出现38次,占30.40%。以上统计结果表明:影响学生阅读效率的主体性因素明显高于客体性因素,主体性因素是影响学生阅读效率的主要因素。另外,在影响学生阅读效率的主体性因素中,学生的阅读心理对其阅读效率的影响最大,而动机、兴趣、态度、心情则影响较小。而且,其中具有消极阅读心理的学生(47人)明显多于具有积极心理的学生(15人),这说明消极的阅读心理状态在学生当中比较普遍,大部分学生抵触、害怕阅读,从中不能获得成就感,导致阅读呈现恶性循环状态,这就提醒教师应该给予学生阅读以极大的关注,帮助学生克服消极心理,提高阅读效率,增强阅读成就感,最终形成良性的阅读循环状态。

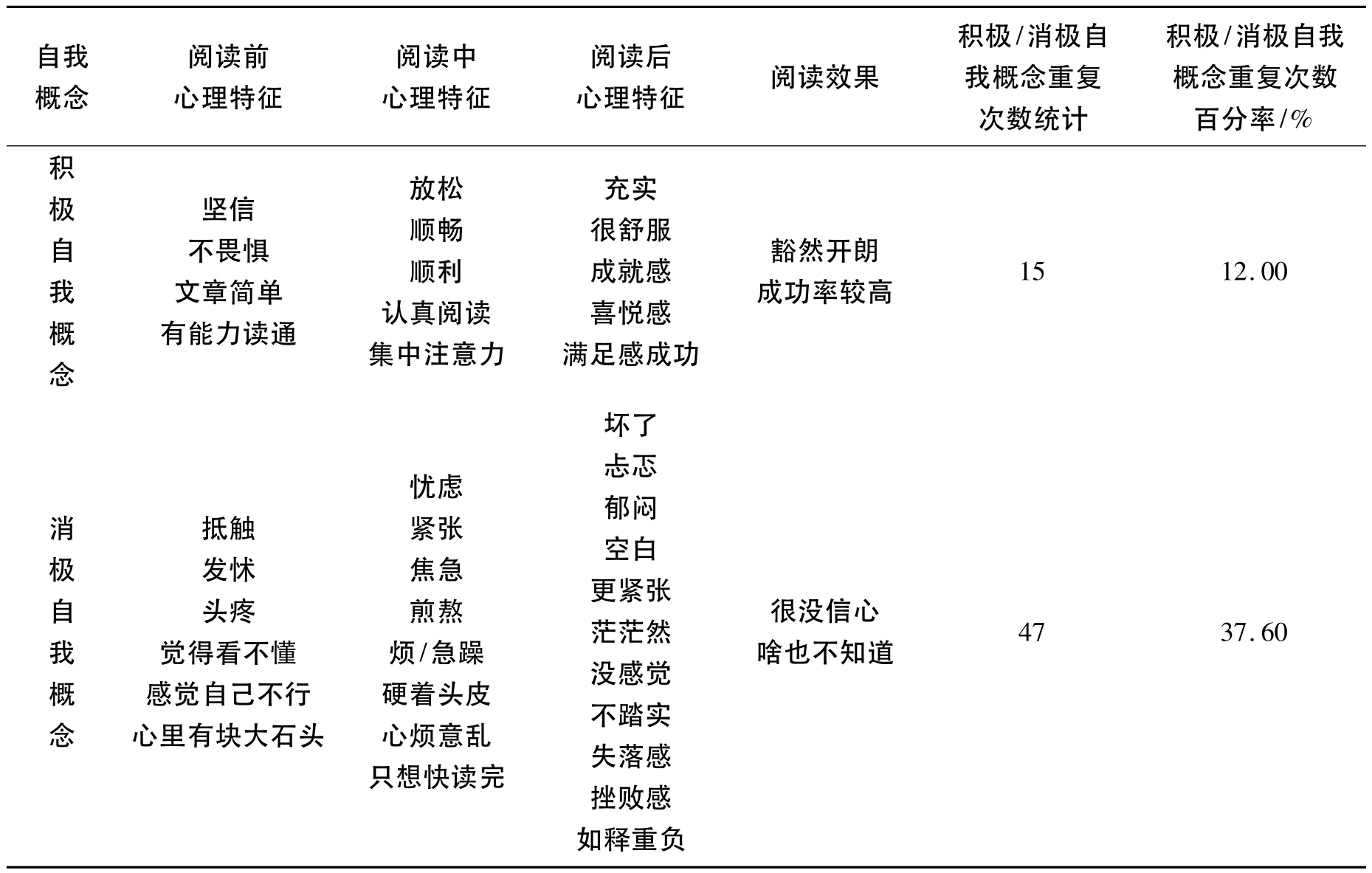

(二)影响阅读效率的阅读自我概念分析

根据自我概念和学业自我概念的定义,可以假设阅读中所反映的自我概念主要是学生对自己阅读能力的主观认识,包括对自己阅读的水平现状、能力潜能、态度兴趣、动机方法、归因态度、情感价值等方面做出的整体认识与评价,这种认识与评价的心理活动在阅读活动开始前最活跃,或者可以说它对阅读效率具有决定性作用,而且在阅读中、后阶段具有延续性和一致性。阅读中,自我概念对阅读效率的影响则是通过对主体的自我效能感的控制而得以实现的。自我效能感(selfefficacy)指个体对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测与判断,是学习自信心在某项学习任务上的具体化[9],由班杜拉(Bandura)在20世纪70年代首次提出,他认为自我效能感具有下述功能:影响人们在困难面前的态度,影响活动时的情绪,决定人们对活动的选择及对该活动的坚持性,影响新行为的获得和习得行为的表现。

表2 影响阅读效率的阅读自我概念分析

从表2可以看出,拥有积极阅读自我概念的学生,其面对阅读活动的态度、坚持性、情绪和表现在阅读的三个阶段中具有明显的延续性和一致性,而且这些积极的心理特征贯穿整个阅读过程,最终促成了高效的阅读结果,具体分析如下:此类学生在阅读活动开始前就对自己的阅读能力有较积极的认识与评价,如“有能力读通”、“不畏惧”、“坚信”;在阅读中面对困难,则呈现积极的阅读态度(“认真阅读”),并具有坚持性以及积极的情绪(“放松”),甚至会激发学生在面对困难时主动采取元认知策略(“集中注意力”);在阅读后会产生“充实”、“喜悦感”、“成就感”、“满足感”等积极感受;最终达到了阅读的预期目的,如“豁然开朗”、“成功率较高”等,强化了阅读的自信。而拥有消极阅读自我概念的学生,其面对阅读活动的态度、坚持性、情绪和表现在阅读的三个阶段中同样也具有明显的延续性和一致性,而且这些消极的心理特征贯穿整个阅读过程,最终导致了低效的阅读结果,具体分析如下:此类学生在阅读活动开始前就对自己的阅读能力有一种消极的认识与评价,如“感觉自己不行”、“觉得看不懂”、“头疼”等;在阅读中面对困难,则呈现消极的阅读态度(“硬着头皮”),且坚持性不明显(“只想快读完”)以及呈现消极的情绪(“焦急、烦躁、急躁”、“心烦意乱”),而且在这种状态下,学生未显现主动采取元认知策略的思维痕迹;在阅读后则产生“忐忑”、“郁闷”、“挫败感”等消极感受;最终也未达到阅读的预期目的,如“啥也不知道”,减弱了阅读的自信,如“很没信心”等。总之,学生在阅读中所体现的这种具有一致性和连续性的心理特征,印证了自我概念是“一个有机的认知机构”的定义,它由阅读态度、情感等组成,贯穿整个阅读体验和过程,并把阅读主体所表现出来的面对阅读活动的各种特定态度、坚持性、情绪、表现等组织起来形成自我效能感,通过对自我效能感的控制,最终影响了活动主体的阅读效率。

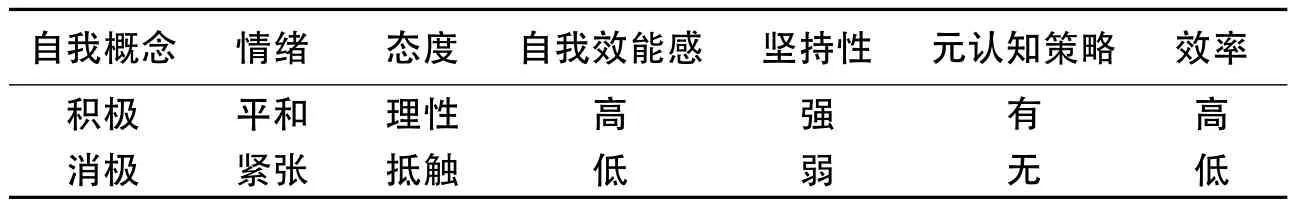

表3 影响阅读效率的自我概念分析总结

结合表3,运用材料主题分析法,从数据中归纳的一个核心概念是自我概念,即阅读中学习者的自我意象(积极、消极),它直接影响阅读中的情绪(平和、紧张)、态度(理性、抵触)、效能感(高、低)、坚持性(强、弱)、元认知策略(有、无)和效率(高、低);从资料中归纳的一个核心主题是它与阅读效率具有很强的相关性,即积极的自我概念,产生较高的自我效能感,提高阅读效率;而消极的自我概念,产生较低的自我效能感,则降低阅读效率。

综上所述,非英语专业学生在阅读初始阶段的自我概念直接影响了他们进行阅读活动的自我效能感,自我效能感又进一步影响了他们在阅读过程中的情绪、坚持性、面对困难的态度和所采取的策略以及总体的行为表现等,并最终影响了其阅读效率。可见,自我概念就是“自我感知和自我评价”[10]86,其对阅读效率的影响是通过对主体的自我效能感的控制而得以实现的,因此,它是影响学生阅读行为的一个重要心理因素。

(三)影响阅读效率的其他因素分析

在对材料进行主题归纳的过程中,除了聚焦自我概念对阅读效率的影响外,还发现了其他关键的影响因素。首先,值得一提的是非英语专业学生对阅读的观念——“阅读=做题”相当普遍,这种概念令学生对阅读心怀抵触,抗拒阅读,导致阅读的低效。学生的阅读观念在长期的应试教育中已经根深蒂固。在表1“影响阅读效率的主、客体因素”中,所归纳的“动机”和“态度”主题即是对这一现象的体现。“动机”表明:7.20%的学生对“为考而读”还是“为读而读”提出质疑并反思;“态度”表明:只有5.60%的学生对阅读英文表示比较明确的“喜欢”,“动机”和“态度”的百分比合计为12.80%,其他皆是“阅读为做题”。其次,在影响学生阅读效率的客体性因素中,生词语法(17.60%)、篇幅(7.20%)、体裁(5.60%)也是突出的阅读障碍。与先前的研究结果如出一辙,“词汇量小,害怕难词难句;抓不住文章大意;阅读速度慢;阅读注意力持久性(attention span)有限;对稍长的文章望而却步。”[11]

四、反思与启示

通过以上的数据分析,通盘考虑笔者的调查结果,关于非英语专业学生的阅读状况有三个问题值得反思:为何读、读什么和如何读。“为何读”是提高学生阅读效率的思想保障,是铺就阅读之路的蓝图;“读什么”是提高学生阅读效率的内容保障,是铺就阅读之路的石子;而“如何读”是提高学生阅读效率的方法保障,是铺就阅读之路的路线。

(一)建构学生人文性阅读理想是当务之急

英文阅读的目的除却外语语言知识学习外,就等同于语文阅读,何为语文阅读的目的呢?苏霍姆林斯基在语文教育方面的两个基本观点为:语文教育的首要任务在于培养学生的语文素养;语文教育……的最终目的,是形成人的内心世界——道德、修养和美[12]363。据此,英语阅读作为一种外语语文的阅读,也应培养学生的语文素养,形成学生道德、修养和美的内心世界。然而,如以上统计数据显示,在“为考而读”的深渊里,学生何以通过英语阅读提高英文素养、形成内心世界的“道德、修养和美”?“打钩练习”(multiple choice)不会达到理解和欣赏语言的阅读理想。要想提高阅读效率,最根本的还是通过培养学生的兴趣,使工具型动机逐渐转变为欣赏型动机,使学生享受到阅读的快感和成就感,保持较高的兴趣,“一个人要想从恶性循环中摆脱出来,进入有效的良性循环最有希望的方法是乐在其中并大量阅读。”[13]如此方有望完成英语阅读的本真使命。

(二)培养学生的人文性阅读期待是提高阅读效率的重中之重

这一点仍然与阅读目的密切相关。从数据分析来看,除却12.80%的学生对“读什么”提出质疑和反思之外,余者皆默认了英语阅读就是“为做题而读”的命题!难道英文阅读的唯一终极目的就是做对答案吗?或许加登纳的多元智能理论可以回答以上这个问题,他认为在个体的发展中,语言智能是最重要的智能类型之一[14]370;语言智能更多地表现为对文本的理解与赏析、创造性阐释及批判以及思想的讨论、交流和分享[14]372。“阅读从某种意义上说打开了一个世界的大门”[14]373,打开世界大门的钥匙在于“理解”,理解语言蕴涵的思维、情感和智慧,因此学生要为理解英语蕴涵的思维、情感和智慧以及发展语言智能而读,绝非止于做对几个答案!

(三)引导学生使用元认知阅读策略是提高阅读效率的有效途径

“Pintrich&DeGroot的研究发现,自我效能感同认知策略和元认知策略正相关。他们的研究发现高自我效能感的学生在学习的自我监控及坚持性方面都优于低自我效能感的学生。”[9]

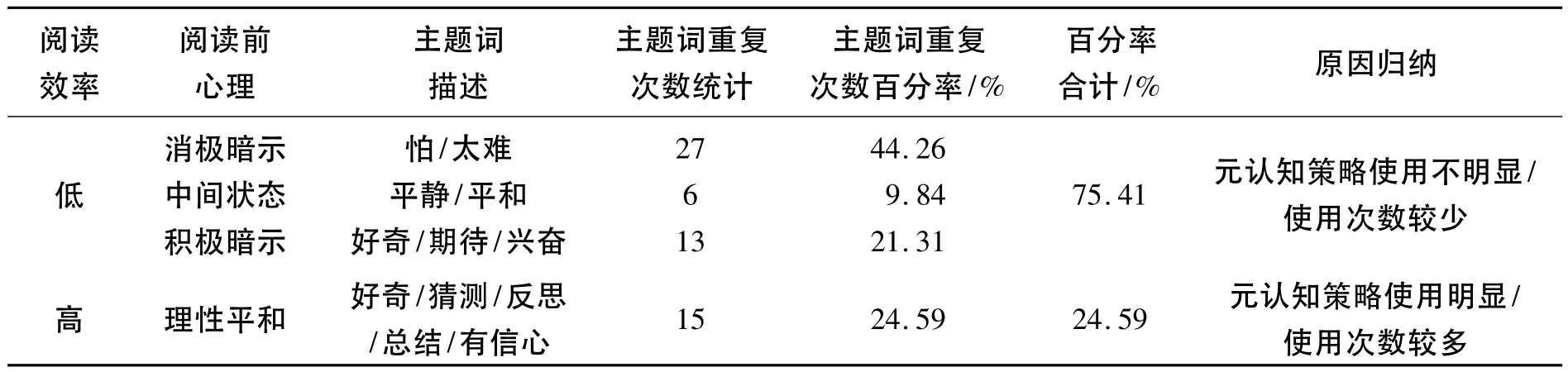

表4 元认知策略与阅读效率关系

表4的数据分析显示,21.31%的学生在阅读前都有积极的心理暗示或者对未知的文章产生“想知道”、“期待”、“好奇”、“想读的冲动”,却在阅读中由于种种主客体因素的限制而无法顺利阅读,导致阅读低效。而24.59%的学生明显使用了元认知监控策略,如“猜测”、“反思”、“总结”等,其阅读效率明显高于前者。元认知监控是元认知的核心内容,是人们对认知活动的自我意识与自我控制,它可以激发新的元认知体验,丰富元认知知识,是影响学生阅读活动成败的关键因素[15]。数据分析表明,使用元认知监控的学生能够对自己的阅读过程进行积极而有效的监控和调节,具体体现为:阅读前要树立积极的自我概念,确立理性平和的阅读情绪,预测文章文体及内容;阅读中要及时调整消极的心理,使用回顾和标记策略,克服阅读障碍以监控阅读过程;阅读后要反思阅读所得,总结文章思路,评估阅读效果等。

结 语

本研究再次从实践角度印证了阅读在非英语专业学生的外语学习系统中具有重要的地位和作用。研究显示,影响阅读效率的主体性因素明显高于客体性因素,提高的路径在于正确激发学习者的欣赏型阅读动机,建构他们在阅读中的自我概念,提高其阅读的自我效能感,培养理性平和的阅读心态和学习使用元认知监控策略。

夏丐尊说:“教育上第一件事要以人为背景。”[16]187阅读的主体是人,目的也应以提高他们的思想、语言和学养为目的,所以“打钩”绝不可能激发学生的语言潜能、发展他们的语言智能。“人不是机器……情感如同发动机,再好的机器,如果不发动起来就是一堆废铁。”[10]77所以,教师应引导学生以健康的阅读意识为前提,以认知水准及阅读经验为出发点,在阅读中建构自我概念,提高自我效能,开发阅读智能,以提高阅读效率。

[1]黄源深.好的英语是“读”出来的—英语教学谈之一[J].外语界,2006(4):63-65.

[2]束定芳.大学生英语阅读能力培养目标与阅读教材编写——写在《快速阅读》出版之际[J].外语界,2008(1):15-19.

[3]沈静,姚本先.西方学业自我概念研究的回顾与反思[J].江苏大学学报:高教研究版,2006(2):22-26.

[4]王初明.自我概念与外语语音学习假设[J].外语教学与研究,2004(1):56-63.

[5]王初明,周保国.中国学生英语学习自我概念研究[M].上海:外语教育出版社,2008.

[6]潘春梅.从英语语音看重要他人评价与英语自我概念的关系[J].山东师范大学外国语学院学报:基础英语教育,2007(1):24-33.

[7]汪莉,冯妙玲.英语阅读教学中英语自我概念的提升[J].考试周刊,2011(14):112-114.

[8]蒲云玲.外语阅读自我概念提升与外语阅读水平的提高[J].武汉纺织大学学报,2011(2):86-88.

[9]李昆,俞理明.大学生英语学习动机、自我效能感和归因与自主学习行为的关系研究[J].外语教学理论与实践,2008(2):1-5.

[10]王初明.外语是怎样学会的[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[11]黄源深.大学英语阅读课应该抓什么?——兼谈《阅读教程》(第五至八册)的编写思路[J].外语界,2011(2):5-9.

[12]苏霍姆林斯基.“每一个孩子就其天性来说都是诗人!”[M]//刘正伟.名家解读:语文教育意蕴篇.济南:山东教育出版社,2009.

[13]袁永芳.大学生英语阅读动机研究[J].外语教学,2003(2):91-94.

[14]加登纳.多元智能视野内的语文教学[M]//刘正伟.名家解读:语文教育意蕴篇.济南:山东教育出版社,2009.

[15]马海英.大学英语阅读教学中学生元认知能力的培养[J].黑龙江高教研究,2009(4):178-179.

[16]夏丐尊.“治教育则归于至情,研语文则时获创见”[M]//刘正伟.名家解读:语文教育意蕴篇.济南:山东教育出版社,2009.