对“ふく”类动词语义扩展模式的认知

郭永刚, 罗 凯

(东北林业大学 外国语学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

国广哲弥从现象素的认知角度分析了「ふく」的若干语义,但他对于同是起源于「ふく」的「葺く·拭く」以及由「ふく」派生的动词「深ける·更ける·老ける·耽る」、「含む·含める·含まる」、「膨らす·膨れる·膨らむ」等没有进行阐述,同时他的分析没有充分演绎。本文拟运用认知语言学的意向图示理论,特别是容器图示理论,将「ふく」类动词的语义扩展看成是一个有联系的整体过程,这一过程把「ふく」类动词表面看似毫无联系及联系甚远的含义,巧妙地联系成有机的整体,构建了「ふく」类动词的语义网络。而且整个词汇的认知也变得简单明了,且生动有趣。

一、先行研究:国广哲弥基于现象素对「ふく」的研究

国广哲弥在多义词的研究上提倡基于现象素的认知多义论:一个词在具体场景被使用的时候,根据场面及上下文等因素会在表面上显示多种不同意义,这些相异方式的大部分与场面条件及上下文的要素联动着,那么在一定范围里能够把这些相异方式从词自身的意思中去除,这样得到的词的本身的意思,我们称之为“意义素”。(国广哲弥“认知的多义论”P25)但是这种考虑方法并不是主张“一个词形只存在一个意义素”的单义学说。当然也存在这样单义的情况,但如果能认可基于同一现象的认知多义论的话,那么一个词形有两个以上的意义素就会成为可能,而这基于认知多义论的这一同一现象谓之“现象素”。“现象素”不是单纯的外部的某一部分的东西,而是指通过人的认知作用,作为一个整体来把握的某一现象。这实质上与以往所使用的“指示物”(referent)相当,但又不一样。指示物被看成是与语言没有关系的外界存在物,与此相对,现象素是从语言的用法中被归纳,是和语言本身密切相关的外界的一部分。

国广哲弥是基于“认知框意义论”分析了「吹く·噴く」的多义性。这里所说的“认知框意义论”是由菲尔墨(1982)中被提倡的Frame semantics发展而来的。菲尔墨采取的是把几个不同的词放在一个认知框架里进行统一的理解方法,而国广哲弥采取的是把一个词的多个意思放在这个词所持有的现象素里,进行多义统一的处理方式。

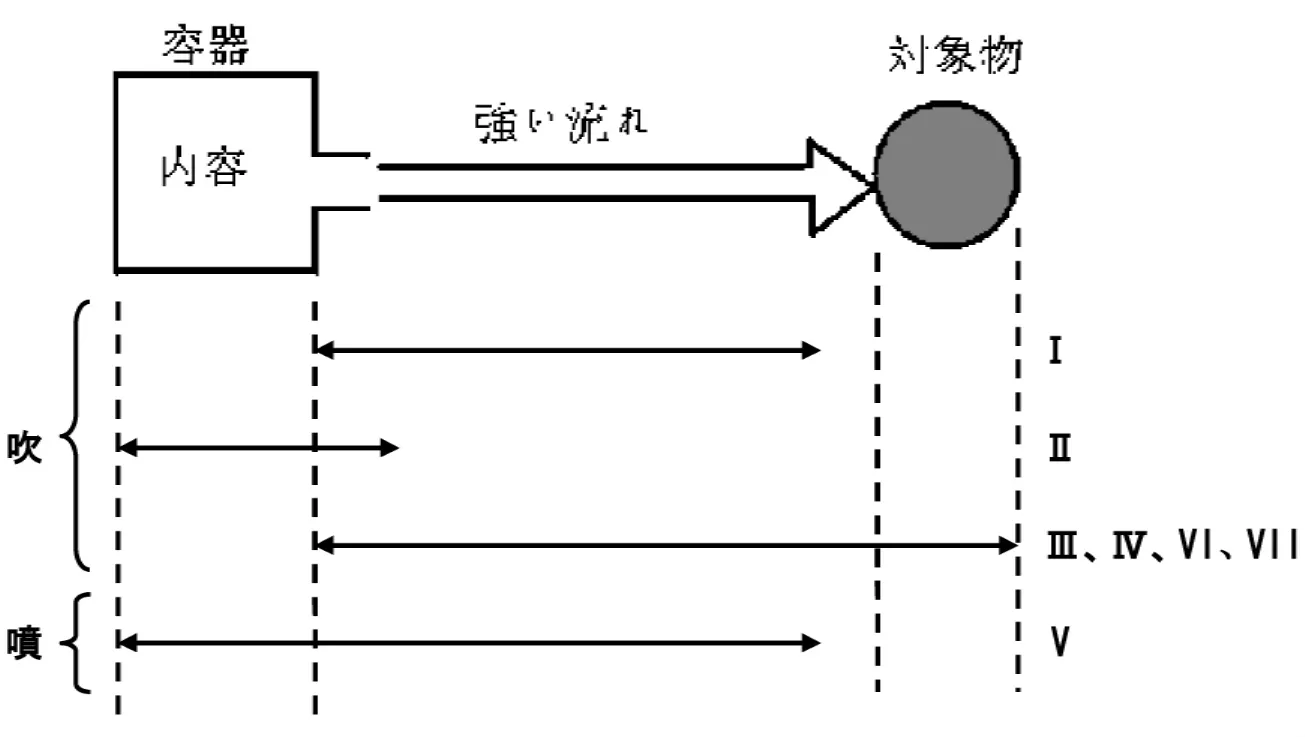

如果我们大致回顾一下「ふく」的各个用法,其中既有作他动词也有作自动词的用法,有的有吹气的对象物有的没有,还有内容物喷出的情况。用以前单一的概念意思概括这整个过程的话,就是“某种流动体有气势的流动”。但是,这样像蒸馏水一样单调的来把握意思,总觉得漏了某些重要的因素。因此,试着从认知框架的角度来考虑,如图1所示:

图1 「ふく」的现象素

图1展示的是一个容器,随着内部压力的增加,内容物气势磅礴地被释放到外,从而形成一股强流进行空间移动,当遇到对象物时又进行碰撞的整个过程。这个就是「ふく」这个动词从外界的现象素中提取出来的语义,此语义简单且易懂。

国广哲弥从现象素的认知角度分析了「ふく」的若干语义,这是从一个新的视角来看多义现象,也意味着从索绪尔的结构主义的桎梏中摆脱出来。但他只是分析了「ふく」中「吹く·噴く」的多义性,对于同是起源于「ふく」的「葺く·拭く·更く」以及由「ふく」派生的动词「深ける·更ける·老ける·耽る」、「含む·含める·含まる」、「膨らす·膨れる·膨らむ」都没有进行阐述,下文试为一说。

二、「ふく」类动词的语义扩展模式

(一)「ふく」类动词的派生过程

众所周知,日语动词是由表示基本语义的汉字和附加语义的词尾构成的,因此派生新动词的方法有两个:一是由附加词尾来派生;二是用区别汉字来派生。在日语动词最初的派生过程中,人们往往给原始词根附加上不同的单音节词尾,构成表示不同意义的派生词。由于这些词汇是最早派生出来的派生词,因此称它们为一级派生词或基本派生词。「ふく」就由原始词根「ふ」附加单音节词尾「く」派生而来。随着社会的发展,人们对世界的看法越来越深化,人们在表达外部世界时也要求语义更加细化。当一级派生词即基本派生词在使用过程中不能继续完成准确交流思想的历史重任时,人们就再一次给它们附加上新的而且是更加规范的动词词尾来构成新的派生动词词汇。通过附加新的动词词尾而出现的派生词,我们称之为二级动词派生词。一级派生词「ふく」通过附加新的词尾,出现了「ふくむ」,「ふくる」。在通过附加词尾派生方法中,还可以附加前一词尾那一行内的音节构成不同的双音节及多音节动词。所以由「ふく」的词尾「く」发生转音,再附加上新词尾,就派生出「ふかむ」,「ふかす」,「ふける」。当二级派生词不能满足人们的交际和传达信息的需要时,人们就可以自然而然地在二级派生词的基础上再附加上新的动词词尾以形成更新、更长,而且是语义更细腻、表达更准确的多音节派生词汇来。所以由「ふくる」继续派生出「ふくれる」,「ふくらむ」,由「ふくむ」派生出「ふかめる」,「ふかまる」。以上所述的是第一种由附加词尾的派生方法。这样由一个动词一步一步附加词尾,大量的派生词进而形成一个同源动词群。

尽管日语动词由附加词尾可以派生出新的日语动词来,但是由于日语语音音位少的这一先天性的缺陷,使日语语音以及音位的数量远远不能满足日语语义以及词汇义项增加这个现实需要。为了弥补这一缺陷,在语义细腻的汉字传入日本以后,日本人根据各个动词义项的不同,使用不同的汉字作为区别字对日本的和语词汇中的多义词特别是多义动词进行细化,以使其语言意义更加细腻,更加易于区分。所以「ふく」由汉字区分派生出「吹く」「噴く」「葺く」「拭く」;「ふける」由汉字区分派生出「深ける」「更ける」「老ける」「耽る」「蒸ける」。

综上所述,由「ふく」动词派生出来的动词群如图2所示:

图2 「ふく」类动词群的派生过程

(二)对多义词「ふく」的意义形成及用法的分析

国广哲弥从现象素的认知角度分析了「ふく」的多义现象,「ふく」表示的是一个非常宽泛的概念,它表示的不是吹气的一瞬间,而是整个过程。也就是一个容器,随着内部压力的增加,内容物气势磅礴地被释放到外,从而形成一股强流进行空间移动,当遇到对象物时又进行碰撞的整个过程。国广哲弥的分析中运用了认知语言学中很重要的意向图示理论,特别是其中的容器图示。意象图示是在对事物之间基本关系的认知的基础上所构成的认知结构,是人类经验和理解中一种联系抽象关系和具体意象的组织结构,是反复出现的对知识的组织形式,是理解和认知更复杂概念的基本结构,而人的经验和知识是建立在这些基本结构和关系之上的。意象图示不是具体的形象,而是抽象的认知结构。它已脱离了具体的、丰富的形象,而是一种只包含少数构成成分和简单关系的结构。如容器图示的基本构成要素是:里、外、边界[1]。

国广哲弥运用容器图示分析「ふく」的多义现象,只重在分析了从容器中出来的气流的空间移动上,而人类的一些重要的主观要素没有考虑进去,如五感、体感及运动的感觉等。因此,如果我们把这些要素都考虑进去,原始动词「ふく」将呈现出更加全面且丰富的语义。

我们知道意向图示的形成有其生理和物质基础。人体就是这个重要的基础。如果我们直接把人体这个具体的东西作为说明基础,把人看做一个三维容器,那么「ふく」表示的整个过程就是:首先是吸一口气,使气深深沉入丹田这一容器,这时腹部鼓起;然后将空气储存在容器;最后,张开嘴使气流迅速喷薄而出,甚至还带有其他的物质;这股气流经过时产生的振动会带走部分物质,然后有可能会到达某个对象物,所带的物质还有可能覆盖这个对象物或容器本身。这个过程可以用图3表示:

图3

三、对由汉字派生出的「吹く」「噴く」「葺く」「拭く」的分析

(一)从横向分析

1.同源动词「吹く」的用法分析

日语动词「吹く」由表示的气流的原始拟声词「ふ」加上表示动作的动词词尾「く」组合而成。这里的气流不是通过鼻腔而是通过口腔快速呼出的。本动词的用例可以表示如下:

(1)作为他动词使用的场合

作为他动词使用的场合,往往表示气息从口中喷出,进而对其他的事物产生作用。如:

熱いお茶を吹いて冷やしてから飲みなさい。/请你把热茶吹一吹,吹凉以后再喝。

横笛を吹く/吹横笛 蝋燭の火を吹く/吹蜡烛

草笛を吹く/吹草叶 コーヒーを吹く/吹咖啡

(2)作为自动词使用的场合

作为自动词使用的场合,往往表示空气的流动。这种空气的流动就形成了风。

このあたりは秋が深けると木枯らしが吹く。/在这一带,秋深了以后就开始刮下山风。

北風が吹く/刮北风 南風が吹く/刮南风

(3)呼出来的事物可以转化为句子主语

在日常生活中,有一些内容物在离开容器后,会将该容器全面覆盖。这时候,该内容物就会成为了表达的焦点,上升为主语。这时候日语动词就会通过他动词过程转化为自动词。本动词的用法可以表示如下:

日向で日に当たってから塩が吹いて昆布が白くなる。/在向阳处一晒,盐分冒出来后,海带变得一片白。

芽が吹く←芽を吹く かびが吹く←かびを吹く

粉が吹く←粉を吹く ご飯が吹く←ご飯を吹く

在出现如下

「柿が粉を吹く」→「粉が吹いた」

「柳は芽を吹く」→「芽が吹いた」

「パンがカビを吹く」→「カビが吹いた」

这样的变化时,后句表现的是前句宾语所表示的事物已经覆盖了前句主语,成了表达的焦点。

在此情况下,本动词可以作为他动词来表示对物体的覆盖。这时的动词一般使用「葺く」来表示。

2.同源动词「噴く」的用法分析

动词「噴く」由表示的气流的原始拟声词「ふ」加上表示动作的动词词尾「く」组合而成。这里表示的是一种物质流从空隙快速涌出。本动词的用例可以表示如下:

やかんから湯気が勢いよく噴いているところです。/水蒸气从水壶里气势磅礴地喷了出来。

鯨が潮を噴く/鲸鱼喷水 富士山が火を噴く/富士山喷火

这里快速喷涌而出的除了气体以外,也可能带出流体甚至固体。

使用容器作为主语以整体代替部分

お母さん、大変だ。なべが噴いた。ご飯が噴いているよ。/妈妈不得了啦。锅噗啦。饭噗啦。

なべが噴いた←なべから蒸気が噴く

薬缶が噴いた←薬缶から湯気が噴く

3.同源动词「葺く」的用法分析

日语动词「葺く」作为区别字来细化「ふく」的原始含义。本动词表示使用物体覆盖房顶。覆盖后的房顶,由于覆盖物覆盖了房梁等,看起来就像长出的树芽覆盖了整个树木一样。本动词使用了一个与「木が芽を吹く」完全相反的视角来逆向看待事物的发展。

(1)使用移动物宾语的场合

おじさんは枯れた茅を束にして屋根に葺いた。/大叔把干茅草捆成捆,苫在房顶上。

茅を屋根に葺く/把茅草苫在房顶

(2)使用覆盖物补语的场合

日本人は昔から茅で屋根を葺く習慣がありました。/日本人自古就有用茅草苫房顶的习惯。

茅で屋根を葺く/用茅草苫房顶 瓦で屋根を葺く/用瓦片苫房顶

葦で廊下を葺く/用芦苇苫走廊 板で屋根を葺く/用板子苫房顶

在这里,覆盖物使用日语格助词「で」引出。

4.同源动词「拭く」的用法分析

日语动词「拭く」作为区别字来细化「ふく」的原始含义。「拭く」主要用来表示手里拿着抹布扫除工具在物体表面来回晃动,将上面的污垢擦掉弄干净。人类最初没有像布,纸这些工具时,是用反复吹气来使物体表面的灰尘去掉,扫除工具出现后,用抹布等扫除工具代替气体,灰尘又扩展到各种污垢,就有了「拭く」等义的源头,即使抹布等扫除工具晃动。

(1)使用附着点宾语的场合

子供は雑巾で汁がこぼれた机をきれいに拭いた。/孩子用抹布把撒上汤的桌子擦得干干净净。

手足を拭く/擦手脚 メガネを拭く/擦眼镜

身体を拭く/擦身体 自転車を拭く/擦单车

(2)使用附着物宾语的场合

子供は雑巾で机にこぼれた汁をきれいに拭いた。/孩子用抹布把撒在桌子上的汤擦得干干净净。

汚れを拭く/擦污渍 涙を拭く/擦眼泪

冷汗を拭く/擦冷汗 汗を拭く/擦汗水

(二)从纵向分析

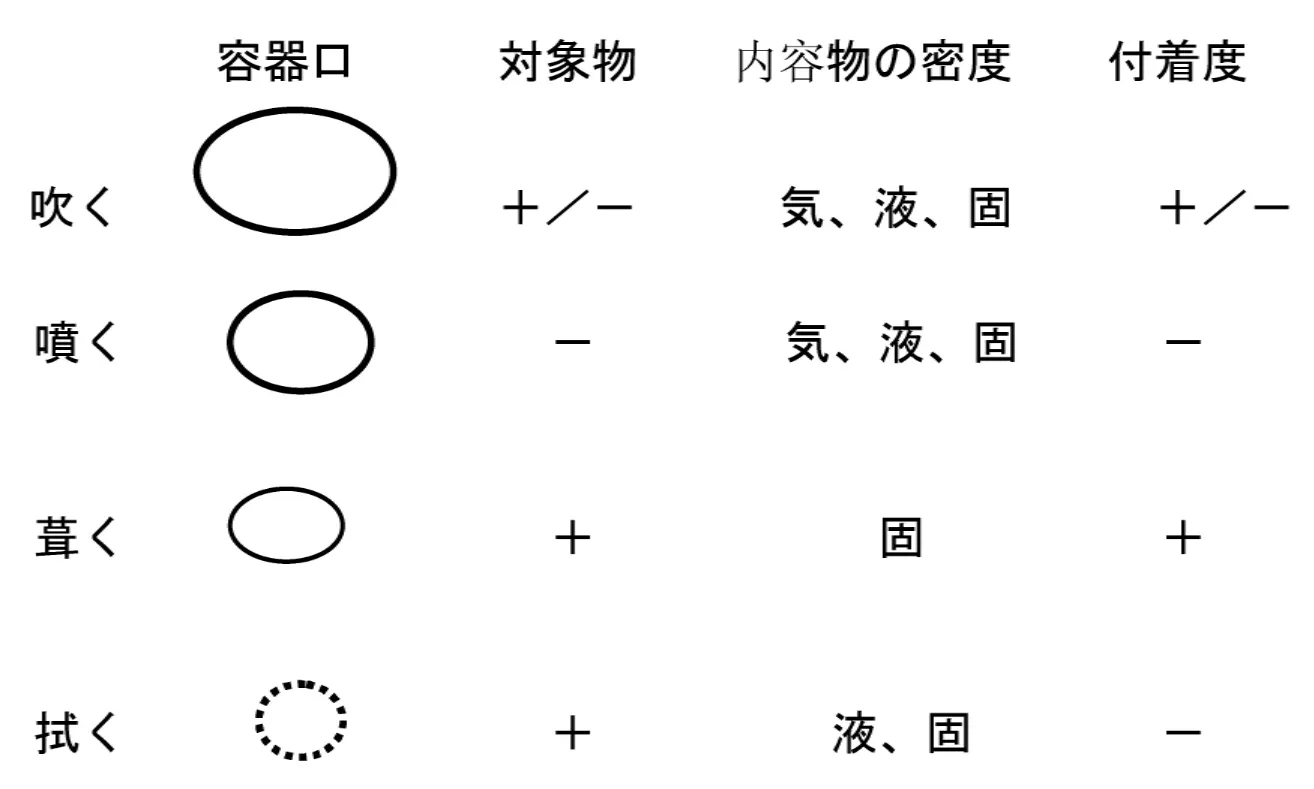

上文从横向的角度逐一分析了「吹く」「噴く」「葺く」「拭く」的用法,下面将从纵向的角度,结合容器图示的一些关键要素来比较分析这四个派生动词。说到容器图示,它的要素一般有容器,容器口,还有内容物。在这里「ふく」还可以考虑内容物放出时是否有对象物,以及最后内容物覆盖容器的附着度等要素。综合考虑这些要素,「吹く」「噴く」「葺く」「拭く」的纵向比较如图4所示:

图4

结合图4,可以看到,在容器口这一要素上,「吹く」「噴く」「葺く」「拭く」是依次变小,「吹く」中,“吹笛子”,“吹蜡烛”里的容器口就是人的器官口,而「噴く」一般是快速喷涌而出,所以容器口相对较小,「葺く」的容器口一般指苫房顶的缝隙,「拭く」这一动词,只保留了扫除工具来回晃动这一动作,容器口就被弱化了,所以用虚线表示。在有无对象物这一项上,当「吹く」作自动词,表示刮风或者出汗这些意思时,是没有对象物的。而作他动词时,是一定有对象物的,例如,“吹笛子”中,“笛子”就是对象物。「葺く」中,对象物就是容器本身。「拭く」的对象物就是各种污垢。在内容物的附着度方面,「吹く」是有强有弱,当内容物是气体时,附着度弱,例如,“吹茶”,“吹蜡烛”等,气流碰到对象物就消失了。当内容物是液体固体是,附着度强,例如,“冒汗”“柿子出霜”等。「噴く」这一动词,重在表现快速喷出的过程,所以没有接触的对象物,也就无所谓附着度的比较了。「葺く」中,附着度最强,它就是通过内容物对容器的附着来表现意思的。最后的「拭く」,因为要通过来回晃动把附着物去除,所以内容物的附着度弱。

上文粗略的比较了「吹く」「噴く」「葺く」「拭く」这四个动词在容器图上的一些要素,希望对这四个动词有一个宏观整体把握。

四、结论

本文结合国广哲弥的现象素理论,并运用认知语言学的家族相似性原理及意向图示理论,特别是容器图示理论,详细分析了「ふく」类动词的派生过程,将「ふく」类动词的语义扩展看成是一个有联系的整体过程。并从横向和纵向具体分析了「吹く」「噴く」「葺く」「拭く」这四个由汉字派生出的动词。希望通过对「ふく」类动词的研究,以期日语学习者能从中受到启发,掌握这种新思维,举一反三,对整个日语动词有一个新的认知,对记忆、理解日语有所帮助。

[1]孙满绪,等.日语词义辨析[M].上海:上海外语教育出版社,1991.

[2]国广哲弥.构造的意义论[M].三省堂,1967.

[3]郭永刚.日语动词认知学[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2006.

[4]谷口一美.认知语言学[M].ひつじ書房,2006.

[5]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[6]池上嘉彦.认知语言学入门[M].外研社,2008.

[7]山梨正明.认知语言学原理[M].くろしお出版,2000.

[8]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2000.