试论近代产业女工的弱势状况

谷正艳

(中原工学院政法学院,河南郑州 450007)

中国近代产业女工是工人阶级的重要组成部分。近代意义上的产业女工是指以个体资格参加社会生产的女性。她们的谋生手段在一定程度上与大机器生产相联系,以工资为主要生活来源。她们主要来自农村,当然还有城市下层妇女,多为“穷苦中最穷苦的人”,极少数“来自近郊农村中的,而且环境很舒适”的家庭。[1],她们多集中在缫丝、棉纺织、火柴、造纸、卷烟等近代工业中,机器缫丝业使用女工数量尤多。

女工的普遍使用,是工业革命后大机器生产发展的结果。考察其原因,大致有以下几点:一是外国商品的输入。外国商品大量涌入中国,洋纱、洋布、洋油以及其他一切冠以“洋”字的商品,在一定程度上逐渐取代了中国相应的手工制品,造成大批女工失业,使这一部分女性可以从家庭中分离出来从而进入劳动力市场。二是外国资本主义在中国投资设厂以及中国民族资本主义的发展,为女性进入工厂提供了机会。恩格斯在《英国工人阶级状况》一文中具体分析道:“在机器上工作,无论是纺或者是织,主要是接断头,而其余的一切都由机器去做了;做这种工作并不需要什么力气,但手指却必须高度地灵活,所以男人对这种工作不仅不必要,而且由于他们手部的肌肉和骨骼比较发达,甚至还不如女人和小孩子适合,因此,他们几乎完全从这个劳动部门中被排挤出去了。这样,随着机器的使用,手的活动和肌肉的紧张逐渐被水力和蒸气力所代替,于是愈来愈没有必要使用男人了。因为女人和小孩子不仅工资比较低,而且如上面已经说过的,比男人更适合于做这个工作。”[2]女工最初正是凭借其更强的适应能力和在劳动力市场低于男工的市场价格,取代了男工的这一位置。三是帝国主义对中国农业、手工业产品的掠夺,刺激了茶叶、丝、烟草、棉纺业的发展,给乡村女性提供了就业机会。

1870年前,产业工人主要分布在外国资本在中国经营的近代工业及清政府的官办企业中,人数不足一万,其中女工微乎其微。[3]380到甲午战争前,全国产业工人(不包括矿山)总数在十万人左右,其中女工三万五千人,占近代产业工人的35%左右。[3]387甲午战争后,《马关条约》的签订使帝国主义获得了在华投资设厂的特权,中国市场进一步被打开,中国近代工业企业有了一个新的发展。1914—1918年的第一次世界大战使西方列强放松了对华的经济侵略,中国民族工业出现了短期的蓬勃发展。这些都促成了甲午战争后中国近代产业工人的队伍有一个较大的发展。有关资料统计,在1912―1920年的九年间女工人数最多时占了全体工人的44%。[4]219-2201929年资本主义世界爆发了空前的经济危机,这对女工队伍的发展也产生了深远影响。资本家为了减少经济危机造成的损失,采取了以大批女工、童工代替熟练男工的措施。从全国范围看,到1933年女工总数为24.3万余人,占工人总数的48.7%。[4]219产业女工由无到有,由小到大,一步步壮大,到20世纪30年代,已成为一支不可忽视的新兴力量。

近代产业女工的普遍状况是劳动时间长、劳动强度大、劳动条件差、工资水平低,并且人身权利和人格尊严经常受到严重侵害。从整个近代史的发展历程看,女工群体相对于男工群体来说,受到的剥削更重,受到的压迫和束缚更多,始终处于弱势。

一、女工多集中在劳动密集型产业,从事技术简单或非技术性的行业和工种

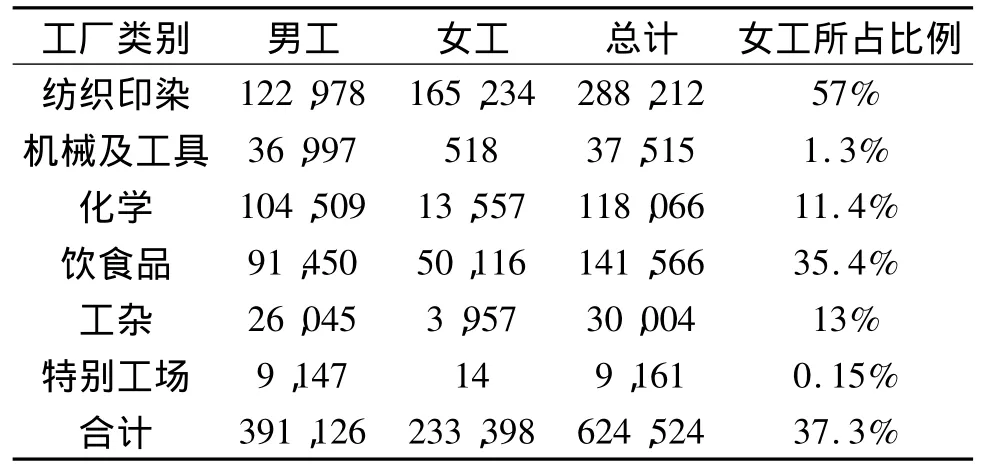

从行业的分布看,产业女工主要集中在轻纺工业中的棉纺织、缫丝与丝织、火柴、烟草、印刷等劳动密集型行业。第一次世界大战爆发前,中国产业女工总数有二十余万人,在各行业的分布参见表1。

表1 工厂职工分业比较(1914年)[5]982-984

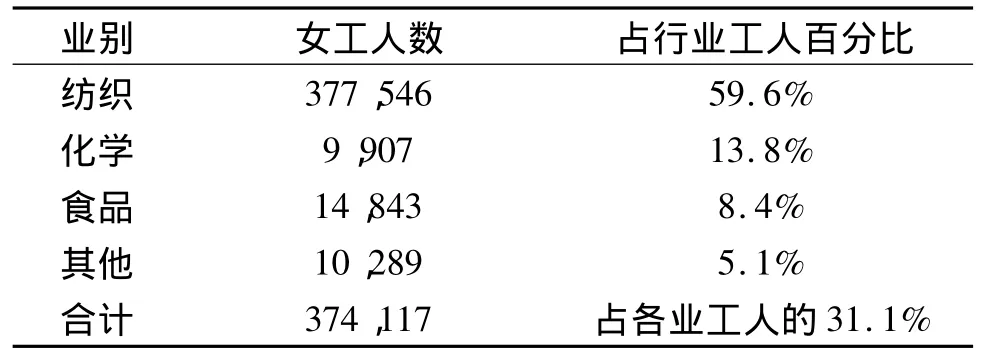

从表1不难看出,轻纺工业是女工相对集中的行业,其次是饮食品行业。轻工业中纺织工人既多又集中,这在近代中国工业化的初级阶段已很明显。据统计,1912—1920年棉纺织工人数目约占全国工厂工人总数的1/4。[4]209-2101930年工商部发表劳工人数的统计,男女工在各项职业门类上所占的数目见表2。

表2 1930年9省29市女工分布调查表[4]883

从表2可以看出,纺织业女工在各行业女工中占59.6%。此外,近代产业女工大部分分布在500名工人以上的大厂中。

从技术构成看,女工一般属非技术简单操作工人,技术工种几乎全为男工所垄断。由于女性教育跟不上,就业妇女的素质整体偏低,大量的工厂女工基本处于文盲状态,从事的工作也一般属于半技工或粗工,技工多为男工。而在技工比例较高的丝纺织业中技工一般占60%—80%,多为男工。1925年五个外资商号中,从事清理原棉、羊毛、皮革的工人中68.7%是女工。天津各类工厂中清理原棉、毛和脱壳、去皮或准备果仁、油料种子的粗活,几乎全被女工包了。1925年上海丝厂只有5%的工人是熟练劳动者,他们全部是男工,被视为“职员”。这些“职员”包括熟练工人、工头、称重和运蚕的工人,其余60%是缫丝工,为女性,可算半熟练工,另有35%是女工和童工,从事洗蚕、浸蚕,这些全是非熟练工。上海怡和丝厂雇佣“剥茧与拣茧的女工二百人,缫丝的女工五百人,刷丝的女工二百五十人,清理废丝以备供应市场的女工一百人”[5]。在华英美烟草公司“包装工作主要是雇女工来做,她们非常灵巧,一个女工能装大小包卷烟三千至一万五千支”①参见:北华捷报[N].1895年6月14日.。

二、工资分配上的性别差异

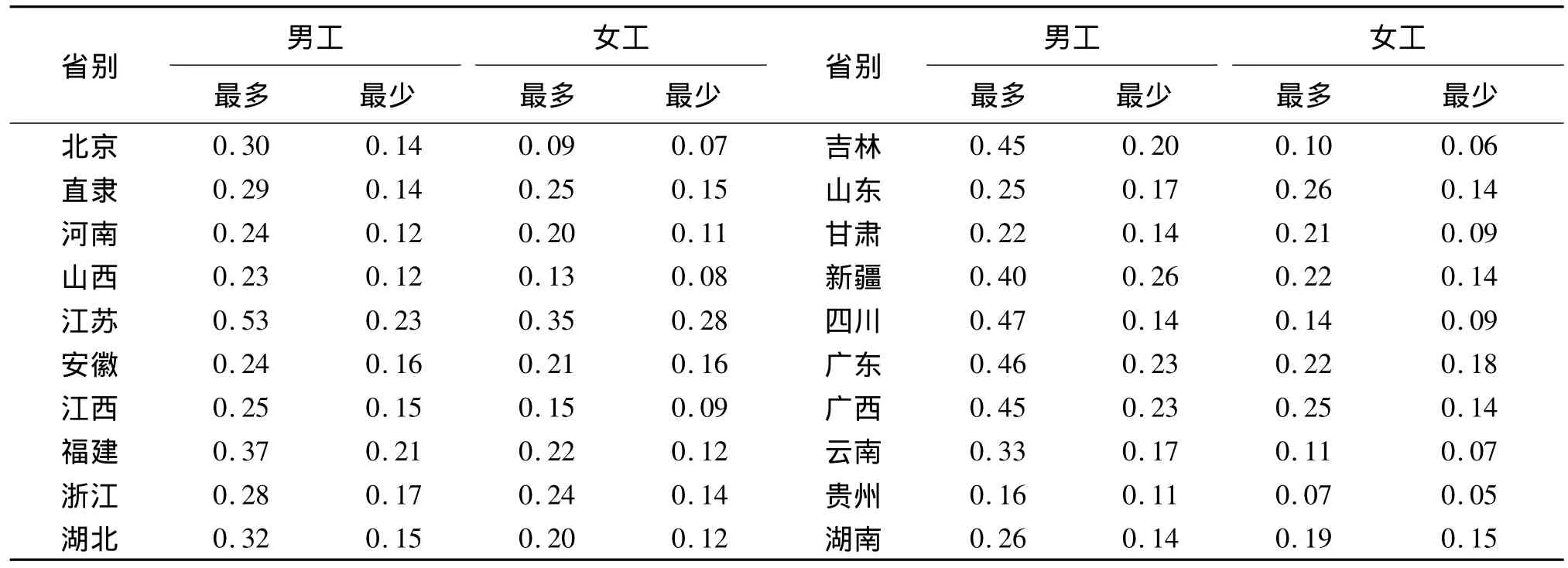

工资是劳动女性赖以维持生活的基础,而工资问题是女工劳动问题中最重要的问题,其焦点为男女同工不同酬。由于女工较男工更为驯顺,而且缺乏强有力的组织,所以她们和男工相比,更易接受苛刻的待遇,最能满足工厂主们取得最大利润的要求。因此,在近代产业制度中,女工工资一般比男工低(见表3)。

从表3可以看出,中国工人工资整体比较低廉,女工工资尤甚。工资的地域差别也极为明显。同时,由于当时的中国社会经济发展不平衡,各工种之间、地区之间、产业之间,工资标准差别很大。在纺织工业中,上海织布局工人每人每日工资一般可得120文,②参见:杨宗瀚遗稿[M].第3卷.但同期宁波通九源纱厂的工人每人每日只有50文,至多不超过90文,比上海织布局低25%—60%。③参见:宁波贸易报告[R].1895:270.在火柴工业中,上海燮昌火柴厂女工工资,平均每日为1角到1.5角,④参见:日本外务省通商局.清国事情(日文)[G].卷3:566-567.而重庆火柴厂女工工资每日仅为5.5分,⑤[5]参见:重庆海关1892-1901年十年报告[R].136.相差达45%—63%。离沿海大城市越远的地方,工资水平越低,这是各地区和各行业普遍存在的现象。在工业较为发达的地方,男女工资差别也较大,这与整个中国资本主义发展不平衡有关。一方面,技术工种几乎全为男工所垄断,男工在工种上占有较高的工资等级。另一方面,从平均工资看,男工也高于女工。据统计,1912—1916年全国25个省市中,男工最高和最低日工资平均为0.33元和0.15元,而女工平均为0.16元和 0.12 元。[6]221928—1929 年,上海各业男女平均月工资分别为:棉纺——15.42元与13.18元,丝织——26.9元与17.84元,绵织——22.19元与11.68元,毛织——16.02元与 8.58元,造纸——21.14元与8.44元,火柴——20.18元与5.30元,除棉纺业两性工资差距较小之外,其他行业几乎相差一半。有些工厂在对工人进行奖惩时,也表现出了性别歧视。

广大女工除了受中外资本家剥削剩余价值外,还要受包工把头的封建性的超经济性剥削,有时还要受到男工头的凌辱。一些工厂的章程明确赋予工头各种权利。1907年崇明大生纱厂粗纱厂章程规定:“女工头有约束、督率各工之权,无论生熟手,均须听从女工头调派,违者初次罚款,二次倍罚,三次革换。”“罚以一星期工资为度,革则不再收用。”[3]402包工头利用手中的权力,经常对女工滥施淫威,直接或变相克扣工资或进行罚款。工人生病请假、迟到、毁坏机器等均要扣罚工资。有的强行将女工最初几个月工资的1/3至1/2扣留,作为女工给包工头的“酬金”。之外,有的工头还按月向女工课取一定的“税金”。显然,女工每月所得比表3工资表中所列数目还要少些。在1924年以前,女工为同工不同酬的不平等待遇而起的罢工运动多集中于要求增加工资、减少工时、改变苛刻女工的厂规等方面。

表3 1912—1916年我国各省男女工人工资的差异状况(日工资,单位:元)[6]22

通过以上的分析可以看出,在旧中国工人工资常常被极大地强行压低到劳动力价值以下,使劳动力再生产遭到严重的摧残,并只能在萎缩的状态下进行,工人不但没有民主权利,人身权利和工作权利也无任何保障。女工处境,于此可见一斑。

三、与男工相比,女工在雇佣关系上受到的封建束缚和限制更为严重

在半殖民地半封建的旧中国,女工出来工作,要冲破封建的政权、族权、神权、夫权四条绳索的束缚。清代光绪年间,制茶业因雇佣女工遍及多省,曾引起朝廷的干预。当时有人奏:“各省茶庄,多招妇女入厂拣茶,案情百出,请饬严禁 ……”[7]朝廷随即严饬所属,于各茶厂认真稽查弹压。又如广东顺德地区,女工进厂之前被封建夫权紧紧束缚,她们往往要“发誓不再结婚”,甚至要给未婚夫付一笔“赎身费”,才能进得工厂。[8]此外,为了让女工能够长时间、快节奏、高效率地劳动,资本家对女工的雇佣条件往往比男工更苛刻,甚至剥夺她们结婚、生育的权利。广东顺德缫丝工厂招雇女工“章程”上普遍有“四不要”的规定,即“谈恋爱的不要,已婚的不要,有孩子的不要,老病的不要”[9]。上海恒丰印染厂厂规也明文规定:男女工人结婚时,女工解雇;女工怀孕6个月以上者解雇。由于女工生理特点与男工不同,她们在工作中还受到特殊的生理损害。过度劳累引起的月经不正常极为普遍,怀孕女工流产也是常有的事。女工们在怀孕后直到分娩前,从不敢请假休息,因为在休息的时日里,不仅拿不到工资,还有失业的危险。女工们往往头天夜里还在做工,第二天早晨就生下了孩子,未走出工厂大门便把孩子生下来的也不少见。[10]一些带小孩子的女工,处境更加困苦。“有些工厂里,母亲上班时把孩子捆在背上,在一家工厂里有一个母亲把孩子绑在怀里上班,她一面给孩子喂奶,一面用两只手和一只脚干活。”[11]后来,一些大的纱厂已不允许将婴儿带到厂内。“有些家属,她可能是祖母,在上午九时和下午三时分两次地把小孩带给母亲喂奶。做夜班的母亲们常常要在离家上工之前挤出足够的奶水,使婴儿能够维持到第二天早晨她们回家的时候。”[12]1918年,上海日华纺织公司细纱间女工举行罢工,原因就是该厂“禁止女工抱孩子入厂”。一些女工被迫将孩子送进育婴堂。由于条件恶劣,送进育婴堂的婴儿死亡率甚高,这些女工的精神为此受到极大创伤。

另外,影响女工经济地位和生活状况的还有各类企业中普遍存在的性别歧视,主要表现为受到的超经济强制,特别是人格侮辱。在资本主义企业中,大多数女工虽然是劳动力的自由出卖者,但在法律上却得不到作为自由劳动者应得到的保护。为了剥夺女工的剩余劳动,榨取剩余价值,中外资本家还依仗政治上和经济上的权势,采用资本主义和封建主义相结合的压迫形式,苛刻地管理和约束工人。为此资本家制定了严格的厂规,这些厂规、规则中都有繁杂的处罚工人的条款。处罚的办法,一般是扣工,扣工资、罚款、体罚,最严重的为解雇或开除。至于没有明文规定的口头惩罚,更是漫无标准,由资本家说了算。应该郑重指出的是,外国在华企业,同样实行棍棒纪律。在这些企业里,外国资本家及其仆从也是“任意”殴打中国工人。在日本工厂里,“日本监工身上常常佩戴枪支,其手下的工头使用皮鞭、竹板,甚至有的用钢丝鞭子抽打牛马一样殴打工人,女工还常常遭到他们的侮辱”[13]。汉口英美烟公司对工作不慎出差错的女工施行侮辱人格的处罚:“他们要罚那个,就把伊叫到一个矮木台上去跪着,脸上随意擦些红墨或黑墨,嘴上画两撇胡子,要朝着众人跪一点钟,或半点钟,若是不愿意这样罚,就痛痛快快地挨打;打的时候,也要先在木台上跪着,工头一只手将下颚托着,一只手打嘴巴;洋人的手又粗又大,两个嘴巴就打肿了,打完之后,还要向他们作揖道谢,才准下台去做工。”19世纪20年代,上海等地还盛行搜身制,搜身制是从外国在华企业开始的,后来中国企业也相继采用,主要实行于纺织、卷烟、食品、火柴等工厂。搜身制对女工的人格侮辱比起体罚有过之而无不及。《民国日报》1921年12月一篇报道记载:“他们每日放工的时候,又恐怕伊们偷了烟,门首必有人搜索,常常任意将伊们中十余岁的姑娘们的裤子脱下,当众搜索取笑,若是那个姑娘好看些,他们就暗藏些烟丝在他们自己手里,却把这姑娘的裤子脱下,假装搜出,搜出后就任意到处摸索,或是禁止回家吃饭,对人是说留着监禁几小时,让他省过,其实是留着做些不堪的事。”资本主义国度里所谓的“自由”、“平等”,在中国这块土地上是没人提起的,在这里,经济剥削是通过政治压迫实现的,无偿劳动是依靠封建管理榨取的。一些在烟厂作过调查的人士曾指出:“在烟厂里女工要比男工多八倍”,“可是女工的地位呢?恐怕比男工低八倍以上”。[14]这是性别不平等在产业工人中的真实写照。由此可见,资本家制定厂规、规则的目的,就是为了从劳动、生活、政治等各方面来束缚工人的言行,从而最大限度地榨取剩余价值。当然,从企业劳动管理的角度来看,规则的某些内容应该说也有积极的一面,但相当部分内容则极不合理,明显地带有资本主义经济强制,甚至是封建主义超经济强制的色彩,严重地侵犯了工人最起码的权利。难怪有人说:“她们真正比囚犯更无聊地生活着,和奴隶一样不能自由地服从着。肉体如同牛马般被榨取,精神洗练得如棉花样软弱了,吸取不到一点给自身生活改善的新空气;外界的音讯断绝,骨肉隔离。一张可以替资本家遮盖罪恶的白被单里面,藏着她们各个深切的痛苦,很难为外人所能知道的。”[15]

女工,这个中国近代产业中的新式群体,自产生之日起无论在阶级上还是在性别上都处于弱势,然而女工的产生也对社会产生了广泛而深远的影响。一方面,女工的产生使社会结构发生了深刻的变化,改变了过去“男主外女主内”的传统社会分工模式。女性开始成为与男子效能相同的劳动力,为改变广大妇女的社会地位创造了必要条件,尤其是奠定了经济独立的基础。另一方面,作为中国近代工人阶级的一个重要组成部分,女工队伍的形成为中国近代妇女运动提供了阶级基础。随着中国经济的发展和产业工人队伍的壮大,女工的消费结构、观念心理、家庭地位、社会形象都发生了深刻的变化,其社会影响也不断扩大,女工群体的存在也促进了中国近代轻工业,特别是轻纺工业的发展。同时女工队伍也是一支反帝反封的重要力量,女工不仅以阶级反抗的形式为自己的生存和发展创造了条件,而且冲击动摇了维系数千年的封建纲常礼教的根基,为中国妇女运动注入了全新的血液,开创了妇女解放运动的新局面。

[1]史兵.中国工运史话:第1集[M].北京:工人出版社,1966:66.

[2]马克思恩格斯全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1956:427.

[3]郑永福,吕美颐.近代中国妇女生活[M].郑州:河南人民出版社,1993.

[4]刘明逵.中国工人阶级历史状况:第1卷第1册[M].北京:中共中央党校出版社,1985.

[5]孙毓棠.中国近代工业史资料:第1辑下册[M].北京:科学出版社,1957:1230.

[6]陈真,姚洛.中国近代史工业资料第一辑[M].上海:生活·读书·新知三联书店出版社,1957:22.

[7]德宗景皇帝实录:第257卷[M].伪满康德四年影印版.3.

[8]汪敬虞.关于继昌隆缫丝厂的若干史料及值得研究的几个问题[J].学术研究,1962(6):31.

[9]苏耀昌.华南丝区:地方历史的变迁与世界体系理论[M].郑州:中州古籍出版社,1987:188.

[10]刘明逵.1912—1921中国工人阶级的历史状况[J].中国工运史料,1958(1).

[11]史兵.中国工运史话第一集[M].北京:工人出版社,1985:66.

[12]汪敬虞.中国近代工业史资料:第二辑下册[M].北京:科学出版社,1957:1206.

[13]〔日〕中村三登志.中国工人运动史[M].王玉平,译.北京:工人出版社,1989:18.

[14]朱邦兴,胡林阁,徐声合.上海产业与上海职工[M].上海:上海人民出版社,1984:575.

[15]全国妇联妇运室.中国妇女运动历史资料(1927—1937)[M].北京:中国妇女出版社,1991:437.