四川自贡方言“得”字句的研究

殷润林,徐 梅

(成都电子机械高等专科学校 学生工作处,成都 610031)

四川自贡方言“得”字句的研究

殷润林,徐 梅

(成都电子机械高等专科学校 学生工作处,成都 610031)

自贡方言中语音形式[te24]的意义和用法十分丰富,遵循语法形式与语法意义相结合的原则,运用“变换分析、语义指向及动词的语义特征”等理论,概括归纳出[te24]的7种语法意义,并力求对多种语法意义之间的联系及部分语法意义的演变轨迹作出合理解释。

自贡;方言;[te24];语法

自贡方言中语音形式[te24]的意义和用法十分丰富,普通话中似乎找不到一个合适的字与之对应,本文为了行文方便,暂用“得”来代替。本文从语形和语义2个方面加以研究。“得”的各种意义和用法中与普通话一致的,略作介绍,与普通话不同的地方,是本文讨论的重点,根据“得”的不同的意义和用法,本文将它编号为得1、得2、得3、得4、得5、得6、得7。“得”在它的各种意义和用法中,语音形式不变,因此,无法用语音形式将其分化。

1 自贡方言“得”的语形研究

1.1 “得1”,构词成分:动词性词根+得1→x1得1

自贡方言可用得1构成许多动词,如:值得、免得、省得、觉得、晓得。这里“得”是词的后缀,具有粘着、定位的特点,x1都是些不能独立运用的动词性词根,与“得”构成动词后才能独立运用,整个词的意义基本上等于词根的意义,“得”在这里既不改变词性,也不改变意义,仅起到构词的作用。这种用法与普通话一致。由“得1”构成的动词数量有限,“得1”与x1的组合是封闭的。

1.2 “得2”,构形成分:动词+得2→x2得2

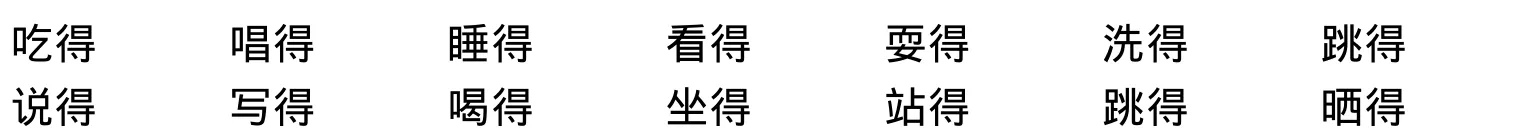

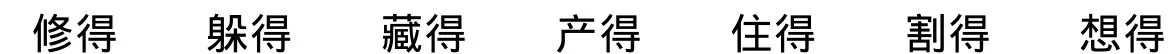

看下列一组词:

比较“得1”和“得2”,它们都具有粘着、定位的特性,都附于动词性词根之后,所以常把它看成同一个语素,但实质上,二者在语法意义和语法形式上都存在着很大差别,把它分开的理由有下面几点:

1)x2本身就是一个独立的动词,而x1是一个不成词语素,不能独立使用。

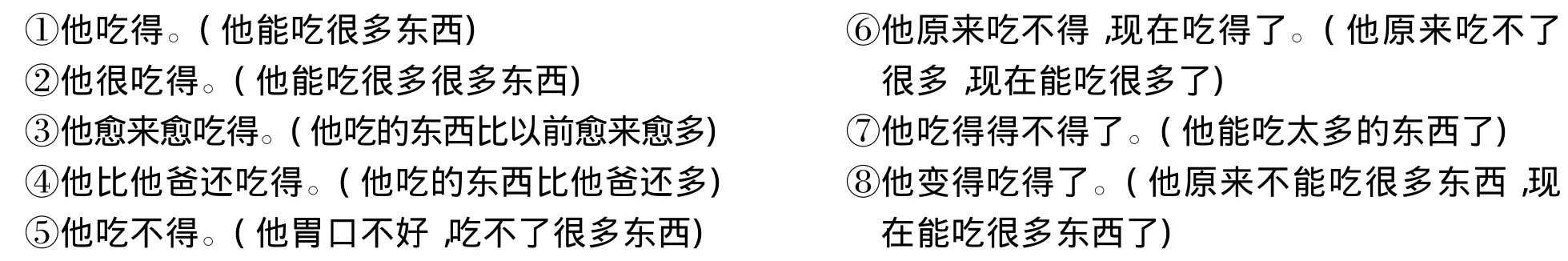

2)“x1得1”的意义基本上等于x1的意义,“得1”意义已相当虚化;“x2得2”的意义同x2有联系,但意义和用法又有所不同,试看下面几个例句:

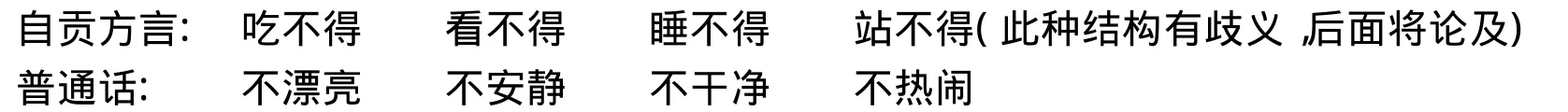

从以上例句可以看出,“x2得2”结构可作谓语、补语,可受程度副词修饰,可带表变化的“了2”,可处于表比较的结构及“愈来愈……”这样的结构中,既不能带宾语,也不能带动词的各种体貌标记,因此,“x2得2”具有形容词性性质,其语法意义是表示施动者擅长于某种动作或行为,并不表示动作本身。而x2只是一般的动词,表示动作、行为或变化,可带宾语和各种体貌标记。这里的“得2”既改变了词性,也改变了意义。需要指出的是“x2得2”这种形容词性结构的否定式与普通话与之功能近似的形容词否定式略有不同,如:

“x2得2”似词非词,似词组非词组,姑且把它看成一种结构,其内部关系为述补关系,补语对动作进行补充说明。

3)“x2与得2”的组合具有开放性,几乎是无限的,只要认为施动者在某种动作或行为上具有某方面的能力,都可用“x2得2”这种结构,反之则不行,如:

表1 “得1”与“得2”的区别

这些动作或行为不存在“能力的高低”,不可评估。因此,在表示施动者具备某种能力这一意义上,这些说法是不成立的。也就是构成“x2得2”结构的动词具有共同的语义特征,都属自主动词,如表1所示。

由此可见,完全可以把“得1”和“得2”看成是2个不同的成份,“得1”是构词成分,叫词尾,“得2”是构形成分,叫语尾。

普通话表示“x2得2”这一语法意义,通常用能愿动词“能+动词”的结构,如:他很能吃,一顿要吃5碗。

1.3 “得3”,句末成分

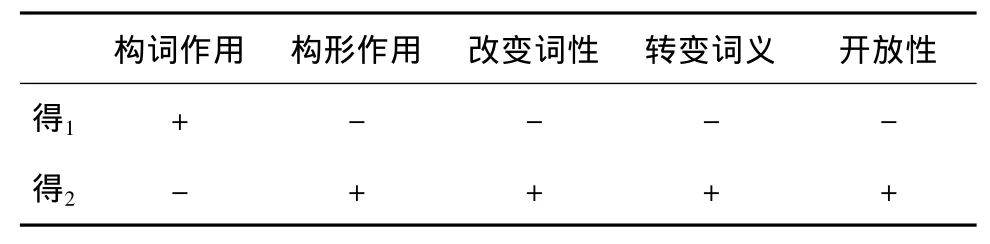

有趣的是,自贡方言中的句末成分“得3”,不同于普通话中常见的句未语气词、助词“的”,普通话的“的”在自贡话中一般读[nei44],为了弄清“得3”,究竟是什么成分,先看一组例句:

这些位于句末的“得”,读音完全相同,那是否它们的性质一样呢?通过分析,这里的“得”可分化为3个语素。⑨ ~ (12)为“得3I”,(13) ~ (16)为“得3II”,(17) ~ (19)为“得3III”。

例⑩~(12)很能说明问题,当句末的“得”省略后,句子立刻表现出动态义。与之对应的普通话句式大多是歧义的,自贡话则用句末“得”将其分化,可见,“得3I”的语法意义是:强调某人或某物的静态位置。那是否只要出现表处所或位置的结构就一定要出现“得3I”呢?看以下3个例句:

(20)得板上写字得。 (21)得屋头看书得。 (22)得山高头种地得。

以上3个句子都不成立。可见,位置或处所结构是“得3I”出现的必要条件,但非充分条件,它还要受到句法结构的制约。即:表示位置或处所的结构必须位于句末,笔者认为,这种现象从语用上可以得到解释。汉语句子,已知信息一般位于句首,未知信息位于句末。句子的焦点理所当然在未知信息,只有当未知信息是处所时,才与表示静态的“得3I”语义一致,可以共现;当句末是动词时(动词是句子语义的中心),表静态的“得3I”与之语义不一致,不能共现。有理由说明“得3I”是“得7”的变体。那是否满足了上述条件,“得3I”就一定能成立呢?再看下面2个例句:

只在(23)句末可用“得3”,(23)1、(23)11、(23)111与(23)对立的焦点是已然和未然的关系。因此,可以把“得3”的语法意义修正为:1)直接位于表位置、处所的介词结构之后,表示人或事物的位置,是必需的完句成分。2)表示已然关系。

例(13)~(15)句末的“得”,其语法意义是:与“起”构成“起得”,表示动作的正在进行或状态的持续。

例(16)~(19)句末的“得”都可省略,意思基本不变,但“得”能起到强调作用,相当于普通话的句末语气词“的”。只能用于否定句,相应的肯定句都不能用“得”。

由上可见,自贡话中句末成分“得3”可分为3类:1)“得3I”,表示事物的位置或处所;2)“得3II”,与“起”构成“起得”表示动作的正在进行或状态的持续。3)“得3III”,用于否定句中强调语气。

2 自贡方言“得”的语义研究

2.1 “得4”,助动词,表示允许、可以、可能

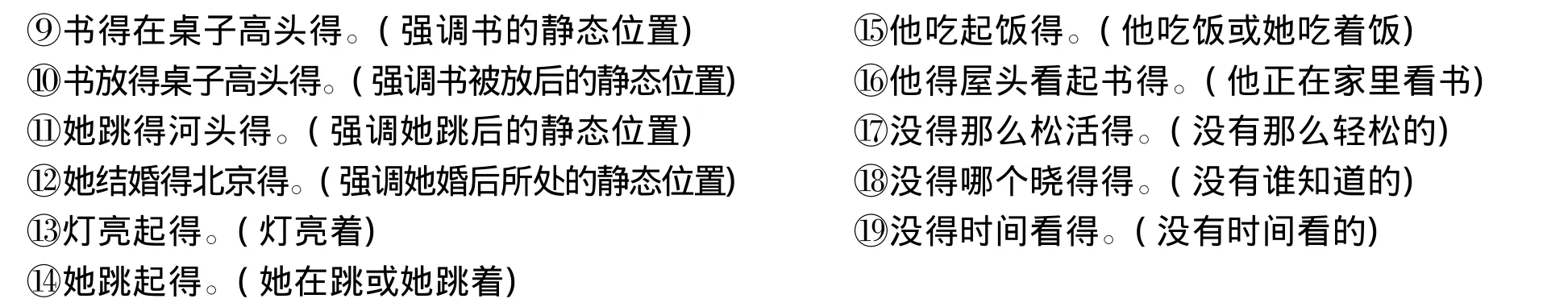

看下面一组例句:

例(24) ~ (28)的主语为受事主语,“得4”表示可能、可以、允许,“得4”可插入述补式短语中间,(24)1~ ○271的主语为施事主语,“得2”表示施动者具有某方面的能力,不能插入述补式短语中间。因述补式短语是表示一种“可能”,与“得4”语法意义一致,而“得2”的语法意义是表示一种能力,所以不能进入这样的结构。如果一个句子的主语既可理解为受事,也可理解为施事,则会产生歧义。如:这种动物吃得,即可理解为这种动物能吃很多东西,也可理解为这种动物可以被人吃。

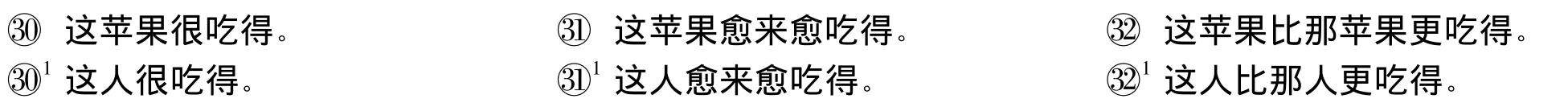

“得2”和“得4”具有很大的相似性:1)都附于自主动词之后;2)否定式相同。但它们的句法功能和语法意义都有不同的地方:1)“得4”语法意义不同于“得2”;2)句法功能不同,“x2得2”可受程度副词修饰,可作补语,可用于比较结构,“x4得4”则不具备这些功能,如:

例(30)、(31)、(32)之所以不成立,因为“得4”的语法意义是“可能、可以、允许”不存在程度的差别,因此也就不存在可比性。而(30)1、(31)1、(32)1的“得2”是表示一种能力,有大小之分,故可用程度副词修饰,也可用于比较句中。

分析了以上“得1”、“得2”、“得4”,发现它们的语法意义极似于普通话的能愿动词“能”。但自贡方言中“得1”、“得2”、“得4”各自的语法意义完全不同,所组成的“x得”结构的语法功能也完全不同,所以把它们分开。但不难看出它们之间有着密切的联系,似乎可以将它们的发展历程构拟为:“得2”(意义实在)→“得4”(意义发展)→“得1”(意义虚化)→普通话的“能”(位置由后附变为前附)。

2.2“得5”,副词,表示动作正在进行或某种状态正在持续

吕淑湘先生在《现代汉语八百词》中指出,副词“在”,表示某种动作正在进行或某种状态正在持续,一般偏重于表示状态的持续。自贡方言的“得5”在用法上与其相似,“得6”的衍生形式“起得5”又与普通话动态助词“着”相似。如下面一组例句:

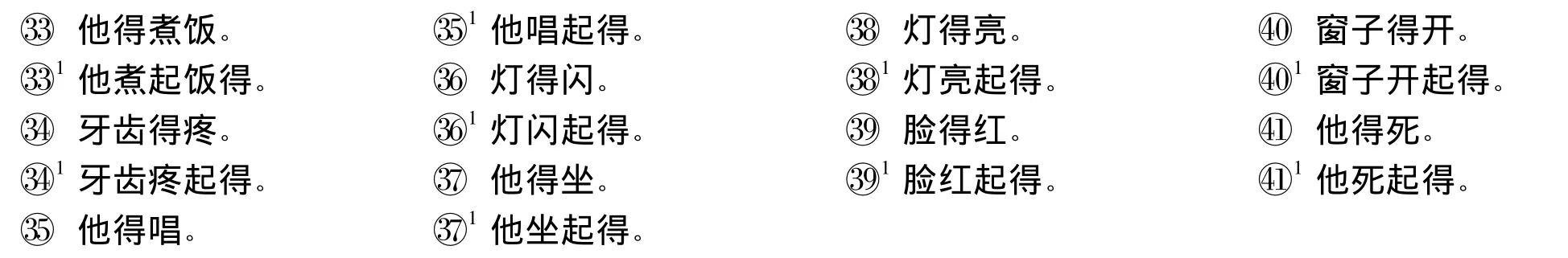

例(33)~(36)中的动词为动态动词,“得”表示动作的正在进行,“得”与“起得”呈互补分布。(37)~(40)中的动词为静态动词,表示状态的持续,“得”与“起得”呈对立分布。“得”与“起得”的区别近似于普通话“在”与“着”的区别:“得”和“在”都位于动词之前,一般表示动作的正在进行,“起得”和“着”都位于动词之后,一般表示动作的正在进行或状态的持续,当动词带宾语时,宾语都要位于“起”或“着”之后。普通话用2套语法形式表示“持续”或“进行”这一语法意义,自贡话与之一致。例(41)中的动词为瞬间动词,根据语义一致性原则,它不能与表示持续状态的“得”或“起得”组合。

2.3 “得6”,介词,表示方位或处所

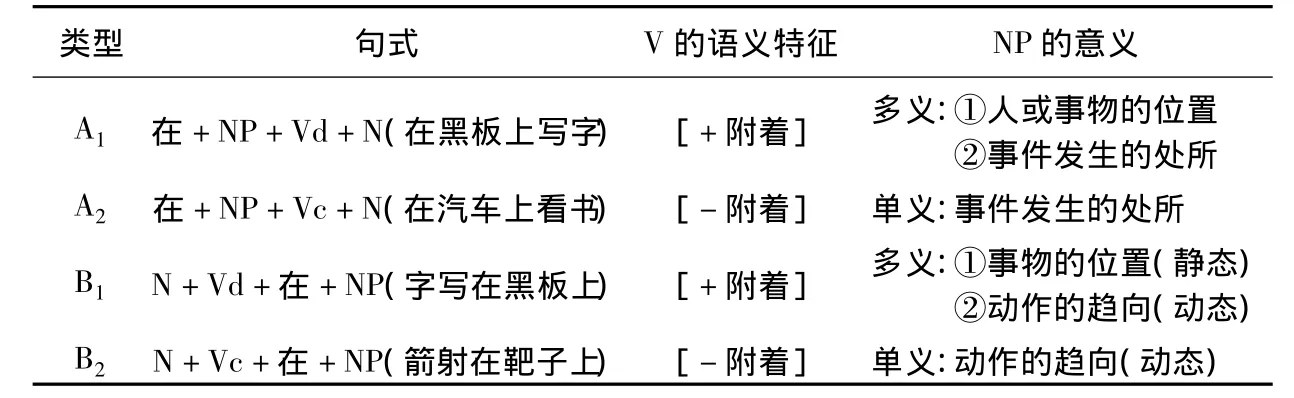

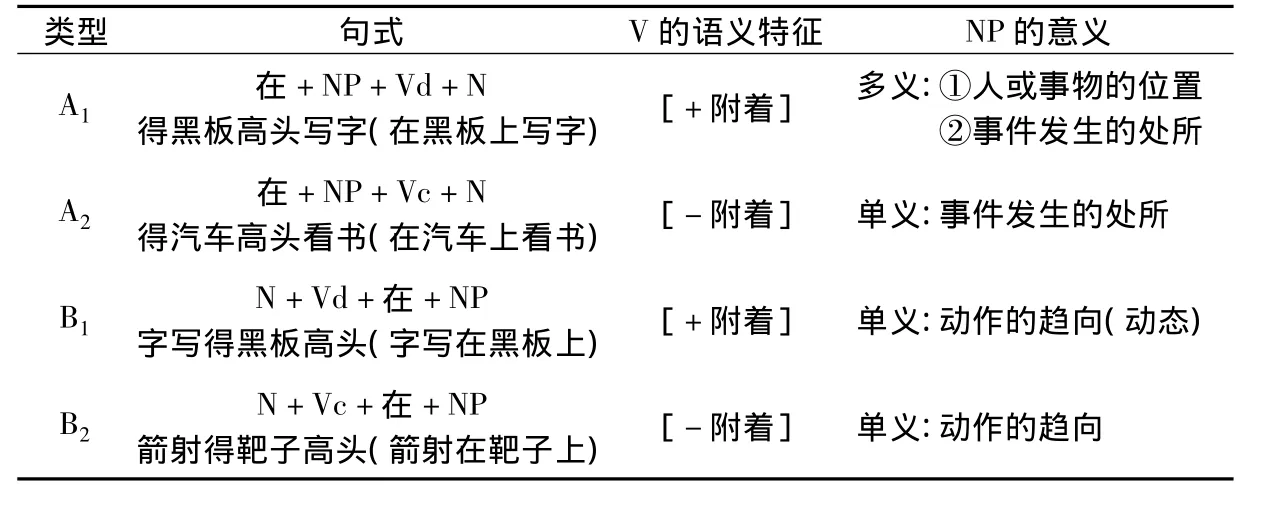

自贡方言的“得6”与普通话的“在”不是完全对应的,略有不同。朱德熙先生在其著述《“在黑板上写字”及相关句式》中分析过北京话“在+NP”的句式,根据句法位置和谓语动词的小类,把这种句式所表达的语法意义分为以下4类,如表2所示(Vd为附着性动词,Vc为非附着性动词)。自贡方言基本与之对应,如表3所示。

表2 北京话“在+NP”句式所表达的语法意义

表3 自贡方言“在+NP”句式所表达的语法意义

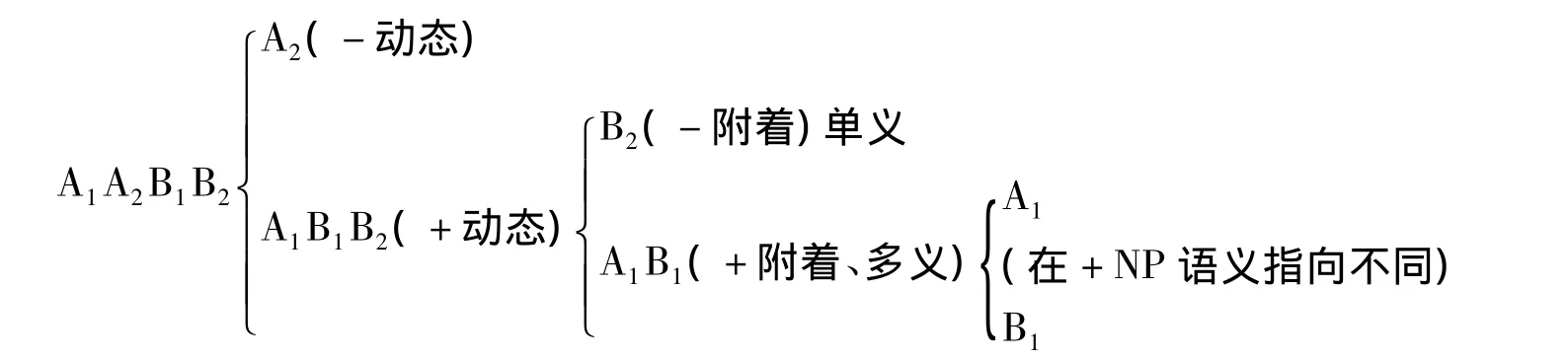

实际上,决定一个语法结构语义的因素是多方面的,不仅在于动词各个层面的语义特征,还在于动词与名词成分的隐性语法关系,名词成分的语义指向、语义特征等多种因素,且这些因素并不在同一个平面上。用“语义双向选择原则、语义决定性原则、语义指向及动词的语义特征”等多种理论对“在黑板上写字”相关句式进行分析,发现这种方法简单明了,具有一定的解释力。分析这类句式首先要明白以下几点:1)动词可分为动态动词和静态动词,只有动态动词才具有动向。2)“在”可分为“在1”和“在2”,“在1”表示动作的动向,相当于“到”;“在2”表示事物的静态位置。3)“在1”和动态动词共现,“在2”和静态动词共现。4)“在2+NP”结构语义只能前指,它决定的歧义的内含。5)句法结构是否歧义,主要在于“在1”和“在2”是否重合。6)在的出现可能有3种情况:A:“在1”,B:“在2”,C:“在1+在2”。普通话“在+NP”句式的分化,可用语义句法的多重选择过程简单表示如下(A1,A2,B1,B2为句式):

但在自贡方言中,这种选择略有变化。“B1”句式,普通话是多义,自贡话是单义。因为“B1”这种句式的静态义,自贡话由另一套语法形式来表示,即:NV得NP得。如:字写得黑板高头得。这也从另一个方面说明了普通话“B1”中的“在”是“在1”和“在2”的重合。由此可见,造成“在黑板上写字”相关句式歧义的根本原因是“在1”和“在2”的重合,制约它们是否重合的因素是动词是否具有“附着”这一语义特征。另外,普通话的“在”还可以表示时间、范围等,自贡话不能完全与之对应,有时读[te24],有时读[tsai24],具体情况规律性不强。但肯定的是:只要表示处所或位置,肯定读[te24]而不读[tsai24],也就是自贡话的“得”使用范围略窄于普通话的“在”。

2.4 “得7”,动词,表示人或事物存在的处所、位置

“得7”与普通话表处所的动词“在”有2点不同,如:

可见,它们的区别是:普通话动词“在”表示人或事物的位置的句式对应于自贡话的2种句式,这2种句式意义没有太大区别,只是句末加“得”后,起到强调的作用;普通话的“在”可以不带宾语,自贡话的“得7”必须带宾话,如果不带宾语,则读[tsai24],不读[te24],也就是说“得7”一般要与表处所的词共现。

3 结语

自贡方言的“得”不是一个词,应是表示不同语法意义的多个词或多种用法的同音形式。至于各种语义发展的详细轨迹,有待进一步研究。

[1]欧茹萍.现代汉语“得”字句研究综述[J].山西大同大学学报:社会科学版,2011(3):81-83.

[2]聂志平.“得”字句研究札记三则[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2002(5):88-91.

[3]赵家新.“得”字句的句法分析[J].南京师范大学学报:社会科学版,2004(5):132-136.

[4]张大旗.长沙话“得”字研究[J].方言,1985(1):48-65.

[5]张豫峰.得字句研究述评[J].汉语学习,2000(2):23-28.

[6]范晓.复动“V 得”句[J].语言教学与研究,1993(4):59-64.

[7]喻遂生.重庆方言的“倒”和“起”[J].方言,1990(3):57-64.

[8]邵敬敏.上海方言语法研究[M].上海:华东师范大学出版社,1998.

[9]邵敬敏.汉语语法的立体研究[M].北京:商务印书馆,2001.

[10]朱德熙.现代汉语语法研究[M].北京:商务印书馆,2003.

Study of the Vocal Form [te24]in Zigong Dialect

YIN Runlin and XU Mei

(Students’Affairs Office,Chengdu Eletromechanical College,Chengdu 610031,China)

The vocal form [te24]in Zigong dialect has a lot of meanings and functions.According to the principle of combination of grammar form and meaning,this paper applies some grammar theories,such as convertible analysis,semantic direction as well as semantic character of verb,to study the[te24].7 kinds of grammar meanings to the[te24]are summed up.The reasonable explanation is given to the relationship between all these meanings as well as transforming orbit of some grammar meaning.

Zigong;dialect;[te24];grammar

I172.3

A

1008-5440(2012)01-0090-05

2011-05-26

殷润林(1971-),女(汉族),四川自贡人,讲师,硕士,研究方向:思想政治教育。

徐梅(1976-),女(汉族),四川泸州人,讲师,硕士,研究方向:思想政治教育。