简论我国零售业的国际化战略

刘筱韵,唐 靖

(湖南第一师范学院 经济管理系,湖南 长沙 410205)

全球零售业的国际化从20世纪70年代开始起步,于90年代中期得到迅猛发展。据统计,全球最大的30个零售企业中,有22个企业不同程度地在两个或两个以上国家经营[1]。至今,国际化对于大部分零售企业来说仍然是极具吸引力的话题。研究如何在全球国际化浪潮中实施自己的国际化战略,对于打造中国零售企业核心竞争力、提高国际竞争水平、推动中国经济持续稳定增长具有重要意义。

一 国际化是中国零售业发展的必然选择

关于零售业国际化的动因,国内外学者从不同的角度进行了分析,他们的观点归纳起来无外乎外部环境的压力和零售业自身发展需要两个方面。

(一)外部环境的压力迫使零售业必须“走出去”

从我国零售业目前的外部环境看,国际化是大势所趋。2004年12月11日之后,我国取消了对外资进入零售业的限制,国外零售业巨头得以全面进军中国市场,这意味着中国的零售业市场结构开始了全面改变,国内零售企业面临着严峻的挑战。一方面,消费者的购买力在一定时期内是一个常数,各零售企业所占的市场份额此消彼长,若零售企业的数量超过了市场的承载能力,过度竞争会使我国零售业的处境越加艰难。另一方面,随着市场经济的不断深入,本土零售企业在脱离了国家政策保护之后,无论是在资金还是管理实力上,与外资零售企业相比,在市场的公平竞争中都处于劣势。而跨国零售业凭借其雄厚的经济实力和前卫的发展战略、先进的管理理念和经验,以更合理的价格、更优的品质和服务参与同业竞争,会进一步提升国内消费者对国内零售企业的期望和要求,他们的消费行为会进一步迫使我国零售业市场洗牌。那些具有先进经营理念,能给消费者提供优质服务的国外零售企业就会迅速占领中国的零售业市场高地。如果中国本土企业不能正确应对,就不仅生存困难,更谈不上发展了。

如何才能在日益激烈的国际化竞争中谋生存和发展,成为了中国零售企业亟待解决的问题。本土零售业在如此困境之中,必须通过学习提高自己的核心竞争力,利用自己的优势发展国内国际业务[2],不能一味地在国内市场被动防御,只有“走出去”才能占有新的市场份额,回避国内同业过度竞争,实现与国外竞争对手互占市场的效果,同时也能不断提升自己的服务水平和管理水平。在经济全球化、商务国际化的大背景下,我国政府也为本土零售业的国际化战略提供了政策支持。2006年国家商务部开始提倡本国的大中型零售企业通过并购等方式向海外拓展。为了鼓励大型零售业“走出去”,商务部制定了各种优惠政策,放宽了行政审批限制,简化了手续,同时通过政策法规引导和支持中小企业稳步发展,并提供相应的保护政策,为本土零售业走向国际化提供了重要的条件。因此,中国本土零售企业只有冲破本国地域局限,大力推进国际化进程,取得国际市场的主动权,才能够在中国乃至世界立足。

(二)零售业的自身发展已初步具备“走出去”的条件

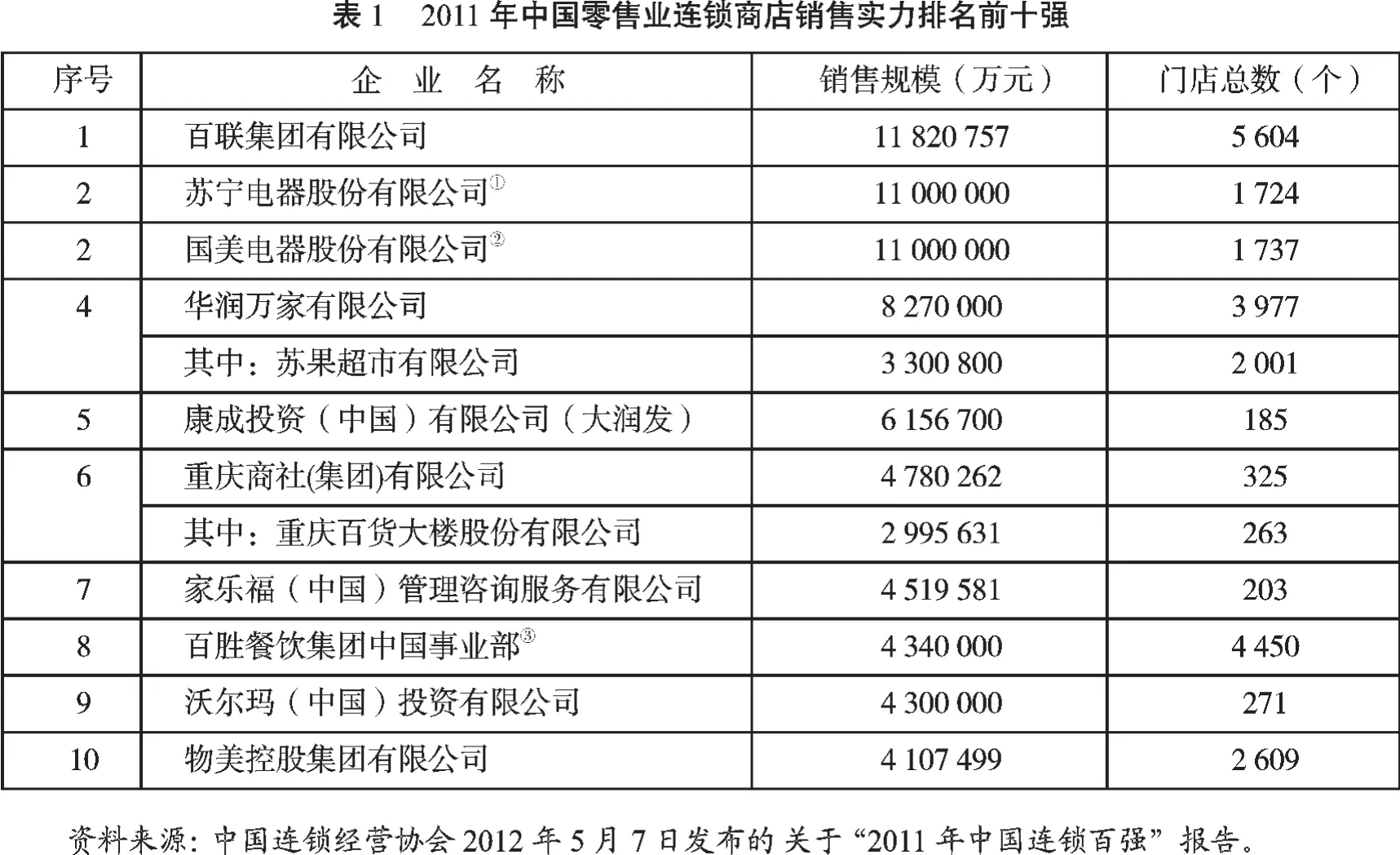

从中国零售业自身的发展看,已经初步具备了国际化扩张的基础。中国商业经济研究所于淑华副所长曾经在2005年表示,我国零售业的国际化在当时还不具备条件[3]。经过近几年的发展,我国零售业的经营规模、营业设施、营销方式、服务手段、经营理念等都有了根本性的改变和提高。很大一部分具有新兴业态的企业不断崛起和发展,他们拥有了自己的核心竞争力和知识产权,并且成为了国内首屈一指的零售业中坚力量,见表1。尤其是2008年全球金融危机以来,发达国家零售业巨头迫不得已放缓了零售企业国际化的步伐,为我国零售企业充分发展自己、抢占国际市场提供了机遇。

从表1不难看出,国内零售企业在2011年中国零售企业连锁商店销售实力前十名中占到了一半,并且前五名中只有一名外资零售企业,这一外资零售企业还是中国台湾的大润发。上海百联公司、苏宁电器和国美电器已经稳稳地占据了中国零售企业连锁商店销售实力的前三位。既然我国零售业可以在激烈的国内市场竞争中拔得头筹,也表明他们正在缩短与跨国零售业巨头的距离,并且以国内市场为依托,形成自己独特的经营文化和理念,积累发展优势,这一切都为我国零售企业国际化经营奠定了坚实的基础。

二 我国零售业国际化的三大关键问题

根据汪旭晖(2006)的研究,一旦我国零售业进军海外市场,我们面对的将是一个复杂的国际化过程(RIP,Retail Internationalization Process)[4]。我们认为,尽管国际化战略实施的工作千头万绪,但只要抓住了关键就能事半功倍。实践证明,企业国际化战略的实施须抓住三个关键问题,即选择市场、进入模式和融入本土。

(一)关于市场的选择

根据世界零售业巨头的经验,在正式进军国际市场之前,必须要对东道国的政治、经济、文化——包括地理距离、文化距离、市场特点、基础设施与政策以及零售业自身的比较优势等因素有充分的了解,并且对东道国进行综合评价,方能选择正确的海外、国际市场[5]。从海外大型零售业的国际化历程来看,大多数零售企业在国际化开始的初期,都根据市场邻近原则选择了文化和地理距离小、市场开放程度较高的国家作为首批进入的对象,学者Hayter把这一行为称为规避“进入壁垒”[6]。如,沃尔玛对海外市场拓展的第一步便是进军美国的邻邦墨西哥,其次是同属于北美自由贸易区的加拿大,接下来才是南美各地和亚洲、欧洲。法国的家乐福也是选择了相邻的西班牙作为其国际化的开始之地,当它在欧洲站稳了脚跟才开始向其他地区发展。究其原因,地理距离近,货物运输等成本都会相对较小,这对于刚刚走出国门的零售企业来说,更容易降低成本压力,形成价格优势。更重要的是地理距离往往和文化距离成正比,地理距离近,文化距离就小,而文化一致性高的海外市场对于商品的认同度就高,这可以直接提升销售额,降低企业文化转换成本和管理协调成本[7]。

此外还应该注意东道国的政治因素。为了减少国际化发展的阻力,企业通常应选择基本政策稳定的东道国。因为货币政策、汇率政策甚至包括劳工法律政策等等都是制约企业发展的重要因素,只有稳定的政治经济环境才能使零售企业放心大胆地开拓自己的国际版图。

因此,我国的零售企业在选择海外市场时,应该吸取其他国外零售企业跨国经营的经验。首先选择那些毗邻的、与我国有深厚历史文化交集、经济发展较好,政治环境较稳定的国家和地区,譬如香港、澳门、台湾地区、新加坡等等。待积攒了一定的国际化经验之后再向市场竞争较激烈的周边国家如日、韩以及距离较远的美、欧发展;最后考虑经济政治环境都不太稳定的东南亚以及距离遥远的非洲和南美地区。

(二)关于进入的模式

零售企业在选择好市场方向之后,下一个重大决策便是以何种方式进军该市场。零售业进入国外市场有合资、独资、并购、特许经营、电子商务等多种经营模式[8]。这些模式各有优缺点,因此零售企业在选择进入模式时,应该充分了解市场各方面的情况,运用各种战略战术,分析比较各种模式的控制力度、资源投入、收益情况和所可能承受的风险,最终选择一种能使企业利益最大化的进入模式。

就各大跨国零售业成功的经验来看,通常要将东道国和母国的经济水平作比较,若东道国的经济发展高于母国,零售企业最好采用并购方式,反之则采用独资方式;若东道国的市场潜力小,零售企业通常选取特许经营模式;如果市场竞争激烈,合资、并购是最明智的选择。此外,法律环境、政治环境甚至是社会历史文化都可能影响到零售企业进入市场的模式。在政治环境不稳定或文化差距较大、法律制定和执行条件有限的市场下,大部分零售企业会选择特许经营模式或合资等方式。零售业巨头沃尔玛在进入墨西哥时认为其竞争虽然不激烈但是经营环境多变,于是与当地最大的零售商Cifra合作形成了一个合资企业,依靠Cifra的当地经营经验来降低自己的投资风险;而Seven-Eleven考虑到中国市场的文化差异及政治环境和法律执行问题,选择以特许经营模式进入中国市场。

根据以上对国际市场选择的分析,我们建议中国零售企业做出如下模式选择:第一阶段,国际化初始时期,香港、澳门、台湾和新加坡可以成为中国企业拓展市场的首选。此类地区和国家市场规模较大,经济发展水平比较高、业内竞争情况比较激烈,而其政治环境稳定且法律规范严格、与母国文化差异小,通常可以采用并购或独资的方式。第二阶段,国际化发展时期,日本、韩国、美国以及欧洲地区可以作为中国企业选择对象。这些国家经济状况普遍较好,零售企业的管理水平也较高,其大环境虽与第一阶段的国家、地区类似,但是由于文化问题和一些政治因素,使得国际化经营时可能会产生一些风险。因此在这些国家应该采用合资的方式,组建战略联盟。第三阶段,中国零售企业国际化的高度发展时期。这时中国零售企业面临的是政治、经济状况不太稳定,法律保护不太健全的东南亚、非洲和拉美地区。因此,在面对老挝、马来西亚、印度、巴基斯坦、斯里兰卡等东南亚国家时,在我国的零售企业已经积累了丰富的经验和雄厚的实力的情况下,可采用并购或者独资的形式;而在面对拉美和非洲这些文化差异较大的国家时,为了降低经营风险和投资成本,我国零售企业宜采用合资模式进入。

(三)关于本土化战略和保持企业特色

从零售企业跨国经营成败的众多案例中我们可以得知,在进入国际市场后,如何既能最大程度地保留自己企业的特色、优势,又能成功融入东道国的本土文化成为企业国际化过程中的又一个关键问题。这看似矛盾的两个方面,必须完美统一才能有效地服务于企业发展的目标。

由于零售业是一个标准化程度较低的行业,因此零售企业本土化归根结底是为了满足当地消费者的需求,从而占领东道国的消费市场[9]。沃尔玛、家乐福和Tesco等成功的国际零售企业在本土化战略上都有自己的一套成熟的体系。他们在进军中国之前花费了很多资源和时间进行消费者偏好调查,针对消费者采购商品的习惯,选择当地居民习惯的行销方式,适应当地的文化,增强自身的竞争能力,加快在中国的本土化进程。譬如英国著名的连锁超市Tesco拥有一套完整的自助式收银系统,大大减少了对员工的依赖,因此Tesco在人工较昂贵的欧洲扩展时理所当然地保留了这一套系统,Tesco在欧洲发展非常顺利。但是同样的自助收银系统,Tesco却没有在中国推行。因为Tesco认识到中国市场的特殊性:中国的人工较便宜,相反机器维护费用较贵;中国的大部分顾客从来没有面对过超市自助收银系统,运行起来有诸多不便;中国文化偏向群体性、人文性,众多中国人宁愿浪费点时间,他们更喜欢面对人群而不是机器。因此,中国零售企业在向海外拓展时,应该充分吸取这一经验,转变经营思路,真正做到以消费者为中心,顺应市场需求,利用自身优势,结合东道国特点,因地制宜。这样可以与当地文化进行最大程度的融合,使消费者更容易接纳自己,从而大大减轻进入新市场的阻力,和谐发展。

但是,零售企业的优势在某种程度上体现在产品和人文特色上,企业可以保留这种特色,以增强企业的核心竞争力。例如,沃尔玛从来不放弃自己“天天平价”的经营理念,在全球各个地区进行广泛宣传,使之成为沃尔玛最具特色的经营方式。再如,英国著名连锁超市Sainsbury’s抛弃人们普遍认为超市都是廉价商品的定位,将自己的消费群定位为中高等收入群体,为他们提供质量和价格都较高的产品,并且在这一细分市场上站稳了脚跟。因此,我国零售企业可将有中国特色的产品打造成我们企业的投资亮点和卖点,譬如中药、中国特色食品(如豆腐、中式点心等)、服饰(丝绸、织锦等)都可成为我国零售企业在海外的特色卖点。随着越来越多的华人在海外定居,这些产品不仅在世界各地的华人社区有着大量的需求,而且在实际上一些产品也渐渐进入了外国人的日常生活[10]。这对中国零售企业来说是个巨大的商机,我国零售企业可以从产品的经销、连锁专卖等方面寻找突破口。同时零售商可以将这些特色产品打造成独特的自有品牌,与本土供应商合作形成规模经营,增强企业的核心竞争力。这些与本土供应商合作经营的自有品牌有许多竞争优势,它不仅能减少中间环节,节约成本,还能更好地迎合消费者的需求。“物美价廉”的商品,是零售企业之间以差异化取胜最有利的武器。目前,我国的自有品牌发展还有很大的空间,这也将是我国零售企业发展的一个新方向。

综上所述,国际化是我国零售企业应对国内外严峻挑战的必然选择,也是其稳定国内市场份额、提高自身竞争力的必要条件,更是整个国际零售业发展的趋势。中国零售企业有机会也有能力开始自己的国际化进程。尤其是在目前全球金融危机尚未完全走出阴影的情况下,中国零售企业更应抓住机遇,积聚力量,早作准备,一旦欧美经济走出低谷,消费水平回升,就应立即抢占滩头市场,做大做强。根据跨国零售商的经验,我国零售企业在国际化初期时应选择地域和文化较接近、经济发展程度较高的地区和国家作为进入市场,然后随着实力和经验的增加再开拓其它的有潜力的国际市场。同时,建议每个企业根据进入市场和自身实力的不同来选择进入方式。基于当前中国大部分零售企业缺少海外经验的情况,不建议使用独资这种高风险策略,战略联盟或者并购和合资将是比较务实的选择。在零售技能方面,标准化和本土化战略应该要根据东道国的特殊情况随时进行调整。总之,选择有中国特色的本土化战略,才能使我国的零售企业在差异化竞争中立于不败之地。

注 释:

①苏宁电器股份有限公司只包括了上市部分。

②国美电器股份有限公司包括了上市部分与未上市部分,销售额为估计数。

③百胜集团未包括内蒙古小肥羊连锁餐饮有限公司。

[1]Dupuis,M.and Fournioux,J.Building an international strategy[M].London:Routledge,2006∶36.

[2]Alexander N.and Myer H.The Retailing Internationalization Process[J].International Marketing Review,2000,17(4/5)∶334-353.

[3]王立勇.处于十字路口:中国零售业国际化 [N].黑龙江经济报,2005-07-18.

[4]汪旭晖.零售业国际化:动因、模式与行为研究[M].大连∶东北财经大学出版社,2006∶56-58.

[5]Vida,I.and Fairhurst,A.International expansion of retail firms:a theoretical approach for future investigations[J].Journal of Retailing and Consumer Services,1998,5(3)143-151.

[6]Hayter,Roger.The Dynamics of Industrial Location:The Factory,the Firm and the Production System[M].London∶Wiley,1997∶124.

[7]Sternquist,B.International expansion by US retailers[J].International Journal of Retail&Distribution Management,1997,25(8)∶262-268.

[8]王江,王娟.我国零售业国际化战略研究[J].国际营销,2007(2):68-71.

[9]陈宏付.论跨国零售业本土化战略及其影响 [J].经营谋略,2006(1):46-47.

[10]李明武.全球背景下中国零售企业的战略选择 [J].中国流通经济,2004(5):30-33.