天险腊子口见证的历史

■ 卢振国

天险腊子口,是红一方面军长征中突破的最后一道险关,由此而胜利进入陕甘。有关腊子口战斗的历史文献、各种资料以及亲历者的回忆录等,都已公开出版。然而,仍有许多鲜为人知的敌情我情、地域风情和战斗过程的惨烈情景,压根儿就不曾载入长征史册,尤其是红军指战员英勇战斗、自我牺牲的精神,更是值得永久怀念的血染的历史篇章。

峡谷隘口,长征路上最为艰险的一道险关

腊子口位于甘南迭部县城以东、白龙江北岸的腊子沟内,距离县城约120公里。

“腊子口的险要远胜于娄山关,悬崖绝壁,河流横阻,有一夫当关,万夫莫开的形势。”长征中担任红一军团第二师政治部主任(后为红四师政治部主任)、被誉为“党内一支笔”的书法家舒同,曾如此说。

南北走向的峡谷隘口,长约300米,宽近8米,高达500米,东西两面的悬崖绝壁如同壁垒屏障,挺拔险峻,气势峥嵘。就在这峡口处的两面峭壁之间,有一座以两根梁木架成的木桥,将东西两面的山路连接起来。行人要过腊子口,务必经过这座木桥,别无他路可走。红一方面军由草地进入迭部后,前进的路线已别无选择,只有突破腊子口,才是唯一的北上通路。

当时,国民党军王均部第三军第十二师尚在天水等地,甘南的西固(今舟曲)、岷县、临潭一线防线,为新编第十四师鲁大昌部的防区。该敌驻防点多且线长,兵力比较分散,正是红军乘机北上的有利时机。时机难得,不可错过,红军已步步逼近腊子口外围的防守之敌……

1935年9月上旬,鲁大昌从各地调集兵力进驻腊子口,固守这一要隘,以阻止红军长征北上。鲁大昌以第二旅第五团第三营驻守腊子口桥头阵地,以第二旅第六团朱显荣部进驻腊子口外围的康多等地,并由两名团副各自率领该团第一营、第三营,分别驻守康多西南的刀扎、黑多两地。第二营为预备队,随团部驻守康多。鲁大昌则以一个团的兵力,在康多等地构筑一道外围防线,形成前哨阵地,以保障腊子口万无一失。

红军进入迭部后,鲁大昌又急忙调动第一旅旅长梁应奎,率领该旅第一团的两个营前往增防,并“指挥朱显荣第六团固守腊子口要隘”。梁应奎率第一团第一、二营以及旅部成员,由武都沿白龙江而上,经西固、洛大等地,由腊子沟进入康多、腊子口。临战之时,梁应奎重新察看地形,急忙又调整了腊子口的兵力部署,将其所率第一团主力第一营,配备到腊子口桥头东侧阵地,以4挺重机枪排列在桥头堡内,构成交叉火力网,严密封锁桥头地带,阻击红军的进攻道路。原驻守桥头的第五团第三营,被配置在腊子口内的三角形谷地,沿山脚固守工事,并随时准备增援桥头阵地。梁应奎则率旅部人员及预备队在离腊子口不远的朱立村寨扎下旅指挥部。与此同时,腊子口之战的枪声,已在外围防线打响了……

团队组成,开路先锋进入迭部初战取胜

红军攻打腊子口的参战部队,为红一方面军第一军第二师第四团,各级领导姓名如下:

第一军军长林彪、政治委员聂荣臻、参谋长左权、政治部主任朱瑞。

第二师师长陈光、政治委员萧华、政治部主任舒同。

第四团团长黄开湘、政治委员杨成武、参谋长李英华、党总支书记罗华生。

长征中,红一方面军经过长途转战,部队减员严重,沿途没有兵员补充,战斗力受到很大削弱。1935年6月与红四方面军会师后,由徐向前、陈昌浩提议从红四方面军抽调建制部队补充到红一方面军,中革军委批准同意。红四方面军分别从第四军、第三十军、第三十三军抽调3个建制团,共3700余人,补入红一方面军第一、三军团(7月,改称第一、三军。聂荣臻等人的回忆录中仍称为军团)。同时抽调红一方面军的张宗逊、陈伯钧、李天佑、李聚奎等人,到红四方面军各军担任参谋长。

杨成武在《忆长征》中回忆说:“为了加强红四团的战斗力,四方面军的二九四团编入我们四团,为第二营。原二九四团团长张仁初同志任二营营长,副团长魏大全同志任二营副营长,胡炳云同志任二营六连政治指导员,杨信义同志任六连连长。原四团二营变成第三营。原第三营分别编入一、三营。四方面军政治部主任傅钟同志,向我们详细介绍了二九四团的部队情况和干部情况,并要我们加强团结,互相学习。编队后,我们相互帮助,相互支持,充分地做好了过草地的准备工作,四团的战斗力也更强了。”

二九四团原是川东游击军的部分老底子,1933年改编成为红四方面军所属的第三十三军九十八师二九四团。该团的战斗经历,虽不及红四团的历史悠久、名声显赫(红四团前身为北伐名将叶挺所率领的“铁军”独立团,参加过南昌起义、湘南起义和井冈山斗争),但在红四方面军编制内,二九四团参加过历时10个月的反六路围攻作战,强渡嘉陵江,进军川西北,打过许多胜仗,部队士气高涨。对红四团而言,长征中能够补充一支经过革命战争锤炼的完整团队,更是如虎添翼一般。

红四团作为穿越草地的前卫团,经过六七天的艰苦行军,终于从茫茫草地踏出一条北上的行军路线。接着,该团又日夜兼程,经由达拉沟进入迭部。9月14日,到达白龙江边的麻牙寺。第二天黄昏,林彪、聂荣臻命令第二师为前卫,第四团为先头团,向甘南的岷县前进,三日内夺取腊子口,并扫除前进路上的拦阻之敌!

从麻牙寺到腊子口,有一条现成的便捷大路,即沿白龙江顺流而下,经花园、水泊沟口到代古寺,再由代古寺附近向北一拐,就进入腊子沟内,可直达康多、腊子口……这一路上无须翻山越岭,路也好走。但在红军进入迭部之前,敌人就烧毁了临近的凌空栈道“独木梯子鹦哥架”,拆毁了白龙江上的两座木桥,完全断绝了由代古寺进入腊子沟,进而通往腊子口的道路。因此,林彪、聂荣臻在9月14日给所部的电文中称:“经麻牙、银固、花园西北找路,向哈嘛(卡玛)前进。”这是因为东北方向道路已被敌人破坏,无法通行,务必从西北方向另行“找路”,向预定地点行进。在此期间,红军指挥员在往来电文中曾多次提到的黑拉、卡玛、黑多寺等地,都是由“西北找路”而接近腊子口所依托的几处据点地名。

红四团及时找到了一条小路,但沿途必须翻越两座云雾缭绕的大山,穿过不见天日的原始森林,方可抵达黑拉、卡玛两地,然后经由桑坝沟东出黑多、康多,直扑天险腊子口。9月15日晚,全团由麻牙西北不远处一条名叫然尕沟的山沟,连夜向预定之地进发。

红四团沿这条长三四十公里的深山峡谷,一路上如同登台阶似的迈步而上,翻过两座高山的山脊,即进入西北——东南走向的另一条山谷桑坝沟。从麻牙经然尕沟、桑坝沟到腊子口。

敌人拆毁白龙江上的两座木桥,就完全切断了腊子口正面的一条大路。同时,敌人也预料到红军无法从正面进入腊子沟时,势必从西北方向另择小路,经由然尕沟翻山越岭,绕道桑坝沟到康多,直逼腊子口……于是就将第六团一个整团的兵力,集中布置在桑坝沟口的几处据点,在西侧面加以防守,阻击红军北上。

在红军的铁拳打击下,腊子口外围这一道防线即刻土崩瓦解,彻底溃散。9月16日,红四团一路翻山越岭,冒雨行军,进入桑坝沟后连续作战,将防守在刀扎、黑多两地的敌第六团第一、第三两个营先后击溃。正忙于构筑工事的敌人遭到突击后,驻守康多的团直属队及第二营,也闻风丧胆,纷纷掉头南逃,由腊子沟口逃往洛大等地。混乱中,敌团长朱显荣失踪。敌第六团如鸟兽散。当天午后4时,红四团先头第一营在营长季光顺率领下已兵临腊子口,与防守之敌交上了火。红军攻打腊子口,就没有扫荡外围防线那样轻而易举了,那将是一场用手榴弹惨烈相搏的浴血之战……

短兵相接,以手榴弹对手榴弹的惨烈拼杀

1983年出版的《聂荣臻回忆录》,在红军“出腊子口”一节中,简明扼要地叙述了腊子口战斗的大体经过:“打天险腊子口是进入甘南的关键性一仗……这一仗是我们报告毛泽东同志,他亲自决定打的,并以毛泽东、我和林彪联合署名,在9月16日发了一个电报告诉彭德怀同志。电报开头就说:‘顷据二师报告,腊子口之敌约一营据守未退,该处是隘路,非消灭该敌不能前进。’随后,我们一军团的几个领导干部,即根据毛泽东同志下达的决心,冒雨赶到二师去,请师长陈光、政委萧华连同四团的干部一起,一边看地形,一边研究打腊子口的部署……

“……四团当时决定,正面由杨成武政委指挥,用一个连从正面进攻,夺取木桥,猛攻隘口。另派两个连,由团长黄开湘率领,沿右岸的峭壁迂回到敌人侧后奇袭敌人,达到全歼敌人占领隘口的目的。我们批准了他们的作战方案。”

迂回部队由第一营一、二连和侦察连组成。正面强攻部队由第二营担任,六连为主攻连队。

对六连来说,编入红四团后能够担任主攻腊子口的战斗任务,很艰巨也很光荣。作为主攻连队,战斗伤亡势必很大,但他们都做好了牺牲的思想准备,表示坚决拿下腊子口,一定打好这一仗!

胡炳云在《腊子口上的红六连》一文中回忆说:“……战士们听说我们连担负了主攻任务,都像小孩子遇上年节一样,高兴得蹦跳起来。他们把手榴弹三个一捆,两个一束,挂满了全身;有的把刺刀、大刀擦得闪闪发亮。战士们那股劲儿,别说一个腊子口,就是十个腊子口也能拿下来。”

正面主攻连队“把手榴弹三个一捆,两个一束,挂满了全身”,而向敌人侧背迂回的部队,当时也是“腰缠十多颗手榴弹”。短兵相接,手榴弹居然成为攻打腊子口的尖端武器。笔者在整理本文的资料时,感到有必要记下长征中这不可忽略的攻克险关的战争奇观。

红军用手榴弹攻击敌人,而敌人同样也以手榴弹实行反击,其火力比红军更加猛烈。

聂荣臻回忆说:“入夜开始攻击。负责攻击木桥的连队几次猛攻都没有奏效。敌人死守桥头堡。从右岸石壁上敌人倾泻下来的手榴弹,在桥头堡五十米内,构成了一片火网;手榴弹木柄和还没有爆炸的手榴弹,在地上铺了满满一层。我攻桥的连队始终接近不了桥头。于是该连在火线上召集党员会议,决定再接再厉,分两路夺取木桥。”

胡炳云回忆说:“狡猾的敌人,在我们射击的时候,躲在工事内不还手,但我们火力一停,战士们开始向桥头冲击时,他们就集中手榴弹,向我们猛烈反击。”“敌人的手榴弹不停地在我突击道路上爆炸,进展十分困难。”“敌人扔过来的手榴弹,一个个在地上乱转,炸裂的木柄、弹片和未炸开的手榴弹,在桥头五十公尺以内的地面上铺了一层,有的地方已经堆了起来。这样激战到半夜,连续冲锋十几次,均未奏效。”

杨成武回忆说:“狡猾的敌人,凭着险要的地形和坚固的炮楼,有恃无恐地躲在工事里一枪不发,等到我们接近桥边时,就投下一大堆手榴弹……”“在我们突击队前进的道路上,敌人投下的手榴弹一个接一个地爆炸着。”“敌人投过来的手榴弹,一个个在地上乱滚,炸裂的弹片在桥头三十米以内的崖路上铺了厚厚的一层。有的地方,没有爆炸的手榴弹已经堆起一层了。”

在此情况下,杨成武命令六连停止进攻,决定组成精干的突击队,采取夜摸、偷袭手段,不断袭扰敌人。杨信义首先带领十多人的突击队,身挂手榴弹,腰别大刀,分两路夜摸到敌方的桥墩底下,出其不意地实行突击。几座临时构筑的桥头堡,顶盖都没有来得及盖,勇士们瞅准敌人的碉堡,集中投掷手榴弹。然而,敌人也朝崖壁底下投弹反击。勇士们沉着应战,手疾眼快,捡起敌人投下来未及炸响的手榴弹,遂又投向敌堡内;来不及捡在手的,就势一脚踢到河水里,炸起一团团的浪花……六连突击队的夜摸、偷袭行动,搅得敌人彻夜不能安稳,既消耗了敌人,也迷惑、麻痹和牵制了敌人。拂晓时分,黄开湘率领的迂回部队,直插到敌人的背后,向敌人发起猛烈的攻击。第一营一、二连居高临下,正好将随身披挂的手榴弹,集中投向敌人没有顶盖的工事、碉堡,炸得敌人纷纷溃散……

腊子口之战的惨烈场景,从长征后续部队官兵的目睹耳闻中,也可以得到印证。杨定华在《雪山栈道的行军》中写道:“距腊子口五六里的地方,就可以看出一些战后的残迹。沿途树木差不多每株都‘体无完肤’,不是枪伤,就是被手榴弹炸得断枝落叶。青青的绿草全被踏残了。敌我对峙的临时野战工事,在工事周围英勇牺牲的战士,这一切一切,都使人们看出是经过残酷的肉搏战斗的场所。”“腊子口的隘口,只有一丈多宽,进入隘口就要越过两根木头做的约一丈长之木桥。隘口里有堡垒数座,机关枪以交叉火力对着隘口。敌之右翼山上,在半山腰布置了一连守兵,专以手榴弹抛掷于隘口……隘口周围五十米,仅是未爆炸的手榴弹,就有一两百个。树木则被炸成了残灰……”

激战过后,红军的伤亡人数谁知有多少

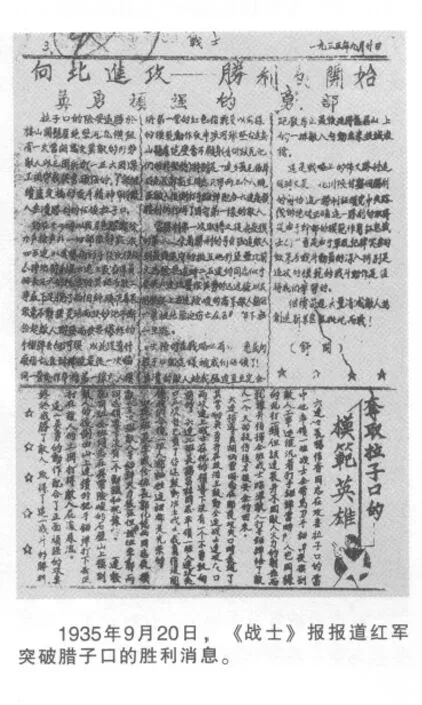

腊子口激战过后,舒同写了一篇700字的短文,题为《向北进攻——胜利的开始》。此文刊在红一军政治部主办的油印小报《战士》1935年9月20日第3版上。该文不仅记录了战斗的真实情景,赞扬了红军指战员英勇顽强的战斗精神,还论述了“在战略上的意义”,认为“这是战略上的伟大胜利,同时又是赤化川陕甘胜利的开始”,从而“证明党中央路线的绝对正确”。

聂荣臻对攻占腊子口给予高度评价。他说:“腊子口一战,北上的道路打开了。如果腊子口打不开,我军往南不好回,往北又出不去,无论军事上政治上,都会处于进退失据的境地。现在好了,腊子口一打开,全盘都活了。”

腊子口这一场极其惨烈的战斗,早已被当做经典战例载入长征史册。当年攻占腊子口,与其说是用手榴弹打开的,不如说是红军指战员以血肉之躯夺取的。

笔者查对与核实过相关史料和亲历者的回忆文章,都不曾获得红军方面的战斗伤亡数字。凡是写到伤亡情况,大都是语焉不详,也许是有意淡化了,以避“战争恐怖论”之嫌……

《聂荣臻回忆录》中这样写道:“我们过了腊子口,当夜又翻了一座山……过这座山牺牲了好几位同志。”没有提及腊子口战斗的伤亡情况。

杨成武在《忆长征》中仅仅写了主攻六连的一笔伤亡数字:“突击队员们……急得直冒火,待敌人的手榴弹一停,又冲了上去。但几次冲锋,都没成功,先后伤亡了几个同志。”这是六连最初向敌人发起进攻受挫的伤亡记录。在此以后向敌人发起的多次猛攻,或“以小分队形式接二连三地向敌人轮番进攻”,直至最后的总攻击,六连有没有伤亡以及具体情况,团政委都只字未提。另据舒同的文章记载,红四团第一营在向敌后攀登悬崖绝壁的行动中“奋不顾身”,“有的跌死”,可惜没有死者名字。至于红四团整体的战斗伤亡情况,也是仅此而已,别的都无从得知。

指导员胡炳云是红六连唯一的幸存者。他在《腊子口上的红六连》中这样写道:“我方地形不利,兵力无法展开,几次冲锋都没有成功,而且伤亡了十多个人。”这一笔伤亡数字,同样是最初向敌人发起进攻受挫时的伤亡记录。而这一笔带过的“十多个人”,都没有姓名和职务。在以后的多次进攻中,都不曾提及连队的伤亡情况。在写到组织敢死队时,作者回忆说:“参加敢死队的人,齐声宣誓:为英勇牺牲的同志报仇,不打开腊子口绝不回头!”究竟是什么人英勇牺牲,既无职务也无姓名。这篇3500字的回忆录,作者连第一人称的身份(职务)也没有注明,而以“我们”、“我们六连”、“我们连的几个干部”一笔带过。不仅如此,文章中对六连连长这一军事主官的职务及姓名,同样也只字未提。这种写法,为历史留下了无法弥补的缺憾。

胡炳云在进攻战斗中两条腿全都负伤,他也只字未提。他右腿上的一块弹片扎得较深,没办法取出,只是简单地包扎了一下,坚持走到了大草滩、哈达铺。

笔者查看过1935年9月20日《战士》第3版上另一篇题为《夺取拉子口的模范英雄》(拉子口,即今腊子口)的文章内容,着重报道了六连连长杨信义、指导员胡炳云等在战斗中的突出表现。其中还提到“六连二班长杨昌桂同志率领一班人,连攻峡口五次,自己负了伤还鼓动本班战士……”连长、指导员、二班班长杨昌桂成为红六连职务和姓名双全的英雄。

1935年9月22日,在哈达铺,红一方面军改编为红军陕甘支队,原红一军第四团编为第一纵队第四大队,下辖5个连队(由原来的3个营编成)。胡炳云所在的第六连改为第三连,连长则由原二营副营长魏大全接任。原六连连长杨信义在腊子口战斗中不知是负伤还是牺牲了,时已下落不明。

悠悠岁月,历史秘闻、民间传说同在当地流传

腊子口战斗打响后,毛泽东、林彪、聂荣臻在9月16日晚给彭德怀的电报中,有这样一个意外的敌情通报:“据夺获敌电称,有杨土司派骑兵千名来黑拉扰乱说,请注意。”这一来自“敌电”的情报,加大了攻克腊子口的紧迫性。鉴于此,杨成武在作战斗动员时,就有“杨土司骑兵”这一敌情内容,借以激发斗志英勇杀敌。事实上,杨土司的骑兵并未“来黑拉扰乱”。

受封于明代永乐年间的卓尼杨土司,当时已世袭传承到第十九代,时任土司兼护国禅师为杨积庆。20世纪30年代初期,甘肃省当局将土司衙门改称为“洮岷路保安司令部”,杨积庆为保安司令,集政教军事大权于一身。1935年8月20日,天津《大公报》记者范长江曾在卓尼博峪的土司衙门(即保安司令部)访问过杨积庆。对杨氏本人,范称其为边陲蛮荒之中的一位“摩登人物”:“杨氏聪敏过人,幼习汉书,汉文汉语皆甚通畅”,“喜摄影,其摄影之成绩,以记者观之,恐非泛泛者所能望其项背”,“杨氏足未出甘肃境,但因经常读报,对国内政局,中日关系事件,知之甚详”,“对鲁大昌之情感,虽甚恶劣,而对甘肃省政府与南京国民党中央则绝对服从,对胡宗南部之接济,极卖力气”。范走后不久,红军先头部队便进入到迭部的麻牙、麻牙寺。

在红军进入迭部之前,杨土司即遵照甘肃省政府关于堵击红军北上的命令,一方面召集卓尼前山各旗的千名“番兵”,枪马粮弹自备齐全,于洮河岸边摇旗呐喊,大展声威,摆出一副堵击红军的架势;而另一方面,他却密召卓尼后山主管下迭八旗的总仓官杨景华,私下里商定应援之计,决定对过境红军“开仓避之”。两军交战,粮草不可怠慢。杨土司既然能派民夫远到松潘为国民党中央军胡宗南的部队输送给养,眼下当然也能给共产党朱毛红军开放粮仓,做个顺水人情倒也风光。因此,红一方面军在由麻牙寺向腊子口行进的路上,恰好就从然尕沟卡郎山下的崔谷仓路过,于是就将仓内的20多万斤粮食,完全取之用以补充红军。

1936年8月,红军第二、四方面军长征时,又一次经由迭部过境。红四方面军在围攻岷县、占领临潭之时,地处卓尼的杨土司却按兵不动,并暗中派人到临潭新城与红军联系,表示愿与红军友好相处,互不冲突,还以两匹好马和十多只肥羊作为送给红军的“见面礼”。在红军到来的50多天内,就形成了这样一种独特局面:红军一看到附近山头、路口及寺庙村寨,插有木杆经幡或嘛呢石堆之地,都避而远之或绕道而去,从未进入过卓尼地界。即使从边缘地带过往,也相安无事。

红军长征先后两次过境,国民党新编第十四师师长鲁大昌因防守岷县抵抗红军“有功”,由少将晋升为中将,所部亦正式改编为陆军第一六五师。鲁大昌为扩展势力、地盘,灭杨并吞之心由来已久,曾就杨土司“私通红军”之事,上书于甘肃省政府。省府亦派员亲临卓尼查处,杨土司则巧施计谋,成功地躲过了省府的追查。

1937年农历八月二十五日夜,鲁大昌以所部一个团陈兵新堡作为外应,并派数十名便衣壮士暗中相助,策动杨氏部下团长姬从周发动兵变,一举攻入博峪土司衙门,将杨积庆及其长子杨昆夫妇等一家五口杀害,随即成立临时“维持会”。兵变激起杨土司属民的强烈反抗,各地藏民蜂拥而至,一举捣毁了“维持会”,将姬从周等人处死。后经国民党中央委员田昆山调停,以杨积庆之子杨复兴承袭土司兼洮岷路保安司令,这场持续了两月之久的动乱才告平息。

1949年9月12日,杨复兴向彭德怀正式通电宣布起义。卓尼、临潭、岷县即宣告解放。

1994年,甘肃省人民政府正式追认杨积庆为革命烈士。时任第六届全国政协副主席的杨成武特意题写了“杨积庆烈士之墓”的碑铭。

——红军长征故事之五