初中生社会目标与数学学业求助的关系研究

梁 薇,冯喜珍

初中生社会目标与数学学业求助的关系研究

梁 薇,冯喜珍

摘 要:本研究以958名初中学生为被试,采用问卷法考察了初中生数学学业求助的发展特点及其与社会目标的关系。研究表明:初中生数学学业求助存在显著的性别和年级差异;社会归属感目标和社会责任感目标显著地正向预测工具性学业求助,负向预测回避性学业求助和执行性学业求助;社会赞许目标则显著地正向预测回避性学业求助和执行性学业求助。

关键词:数学学业求助;学业求助;社会目标

梁薇/运城幼儿师范高等专科学校助教,硕士(山西运城044000);冯喜珍/山西师范大学教师教育学院副教授(山西临汾041000)。

一、问题提出

学业求助(academic help-seeking)是指学生在遇到学业上的困难时采用的一种有目的地解决问题的行为,是个体主动调控社会环境从而促进学习的一种方式,具有自我调控的功能。自上个世纪80年代开始,西方心理学和教育学就针对学业求助进行深入的研究,关于学业求助的影响因素大多从考察学生自身的因素出发,例如,动机、归因、成就目标定向、自尊、自我效能感等。但是,学生的学习发生在学校和家庭的环境中,是在家长、教师以及同伴等等各种复杂的社会关系中发生的,因此,要对学生的学习行为进行全面了解,社会性方面的因素就必须加以考虑。在执行学业求助行为时,求助者不可避免要与他人产生互动关系,从这个角度来说学业求助也是一直社会性的交往行为。因此,个体的某些社会性目标(例如社会责任感、社会归属感等)以及个体在与他人交往的过程中对自身交往能力的判断和评价等涉及社会性方面的因素以及涉及自我认识方面的因素同样会对求助者的求助行为产生影响。

在学业求助的影响因素中,学习科目是其中的一个重要因素。在不同的学习科目上,学生的学业求助行为方式差异较大。学校教育中数学是一门主要课程,又是一门结构性、系统性较强的科学,随着年级的升高,学生在数学学习上的困难问题会越来越严重,在很大程度上会影响对其他科目的学习,更有可能对社会生活产生不良影响。本研究以初中阶段学生的数学学业求助为研究对象,考察其发展特点及其与社会目标之间的关系。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究选取山西省临汾市和运城市共6所初中,市级、县级和乡镇各2所,共987名学生,收回有效问卷958份,被试分布情况如下表所示:

表1 被试分布情况

(二)研究工具

初中生数学学业求助行为量表选自张炳松和李晓东所编制的量表,由三个维度构成,其中,工具性学业求助是指求助者向老师或同学询问某些和解决问题相关的信息,并且希望通过这些信息帮助自己解决难题;执行性学业求助是指学生在未做任何努力的情况下,向老师或同学询问正确答案或者要求他人直接代替自己完成任务,不管过程只要结果;回避性学业求助是指学生在遇到难题时尽管需要帮助但是却不发出求助的请求,避免向他人求助或者跳过难题有的甚至干脆直接放弃。

社会目标量表选自李源编制的《社会性调查问卷》,由三个维度构成,社会归属感目标是指学生为了建立良好的人际关系或者增进团体的归属感而努力追求学业成功,即亲密的人际关系;社会责任感目标是指学生为了满足其社会角色、遵循社会以及道德规则,出于对他人的责任感而努力追求学业成功;社会赞许目标是指学生为了获得老师、父母以及同伴的赞许进而努力追求学业成功。

三、研究结果

(一)初中生数学学业求助的发展特点

以三种学业求助行为为被试内变量进行重复测量的方差分析,结果表明:初中生的数学学业求助行为在方式上存在显著差异(F(2,1912)=3227,p<0.001),其工具性学业求助显著多于回避性求助(p<0.001),且都显著多于执行性学业求助(ps<0.001)。为考察初中生数学学业求助的人口学变量特点,本研究以年级、性别为自变量,以三种学业求助行为方式为因变量进行多变量方差分析。结果表明,年级(Wilks λ=19.97,p<0.001)、性别(Wilks λ=3.096,p<0.01)的主效应均显著。单变量F检验表明,在性别主效应上,女生的工具性求助(40.56)显著大于男生(39.54),F(2,952)=7.167,p<0.01;而男生的回避性求助(7.40)显著大于女生(6.96),F(2,952)=6.376,p<0.05;在执行性学业求助上男女差异并不显著(p=0.361)。在年级主效应上,三种求助行为均达显著性水平。多重比较(LSD)发现,在工具性学业求助(F(2,952)=34.46,p<0.001)上,初一与初三(p<0.001)、初二与初三(p<0.001)之间的差异显著,且初二(41.65)>初一(40.92)>初三(37.86)。在执行性学业求助(F(2,952)=25.446,p<0.001) 上,初一与初二(p<0.001)、初一与初三(p<0.001)、初二与初三(p<0.01)之间的差异均达显著性水平,且初三(6.81)>初二(6.27)>初一(6.27)。在回避性学业求助(F(2,952)=37.28,p<0.001)上,初一与初二(p<0.05)、初一与初三(p<0.001)、初二与初三(p<0.001)之间的差异均达显著性水平,且初三(8.27)>初二(6.84)>初一(6.84)。

(二)初中生社会目标与数学学业求助的关系分析

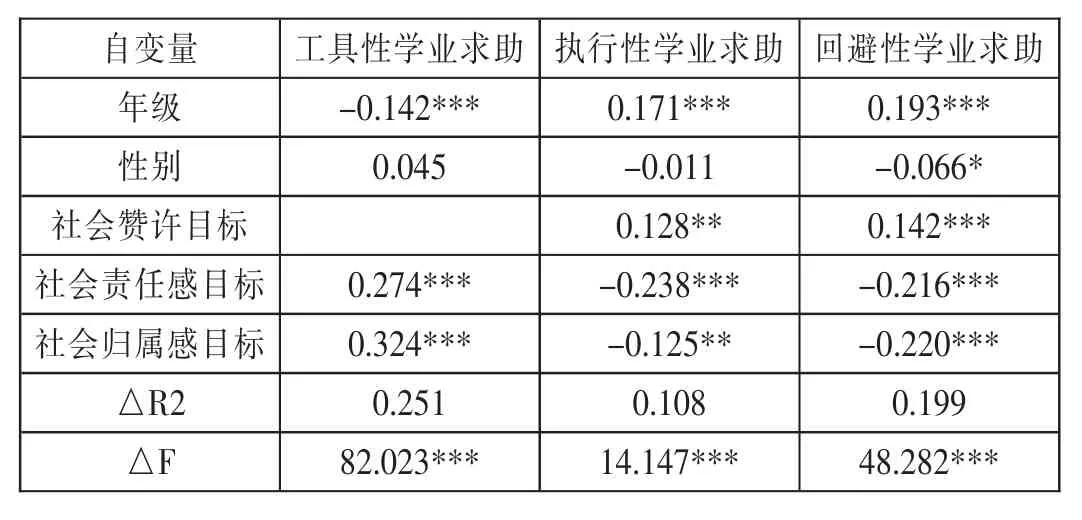

初中生数学学业求助行为因年级、性别的不同而存在显著差异,为排除年级、性别的影响,采用层次回归的方法进一步探讨社会目标对数学学业求助的预测作用。第一步采用强迫法将性别、年级作为控制变量进入方程式,第二步将三种社会目标取向采用逐步法进入方程式,主要分析当第二步中进入方程式的预测变量的标准偏回归系数以及方程解释率的变化程度。此外,检验分析显示,DW 值为 1.949~2.037 之间,VIF 在 1.001~1.522 之间,Tolerance在0.657~0.999之间,均在合理范围内。

表2 社会目标对数学学业求助的层次回归分析

研究发现,在控制人口学变量后,能够预测工具性学业求助行为的自变量包括社会归属感目标和社会责任感目标,具有显著的正向预测作用,表明预测变量对学生工具性学业求助的选择有显著的促进作用,社会归属感目标的贡献最大,社会责任感目标次之。三种社会目标取向都能很好地预测两种非适应性求助行为,社会责任感目标、社会归属感目标都具有显著的负向预测作用,社会赞许性具有显著的正向预测作用。社会责任感目标对执行性学业求助的预测作用最大,其次是社会赞许目标、社会归属感目标。

四、结果讨论

(一)初中生数学学业求助的发展特点

研究结果表明,初中学生的数学学业求助行为主要是积极的,大部分学生采用工具性学业求助,采用回避性学业求助次之,采用执行性学业求助最少,结果表明大部分的学生已经认识到采用正确的学业求助方式可以促进知识的掌握和学习的进步,因此在遇到难解的问题时,大多数学生能够主动求助他人以寻找解决问题的思路和方法,而采用最少的方式是在未做任何努力的情况下,向老师或同学询问正确答案或者要求他人直接代替自己完成任务,

当在数学学习中遇到困难时,女生比男生表现出更多的工具性求助行为,而男生则更多的选择回避性求助行为。究其原因可通过中国传统化的性别角色观点进行解释。

其次,初中生的数学学业求助行为存在极其显著的年级差异,工具性学业求助上呈现先上升后下降趋势,初二学生的工具性求助最高,初三学生的工具性求助最低。而非适应性学业求助三个年级之间差异非常显著,且呈上升趋势。与初一学生相比,初二学生较适应初中阶段的学习,且已掌握某些方法和技巧,其次,比初三学生的学习压力小,对学习的期望也相应较高,更多的学生倾向于将学业求助作为帮助自己完成学习任务的一种学习策略,得分最高。随着年龄的增长,初中生的独立意识越来越强,学业压力和学业难度也逐渐增大,导致很多学生产生无力感,对学业求助的益处越来越不认可,因而在初三年级,学生的工具性学业求助最低,而不适应性学业求助最高。

(二)初中生社会目标与数学学业求助的关系分析

研究结果表明,社会归属感目标、社会责任感目标能够显著地正向预测工具性学业求助,具有社会归属感目标取向的学生为了建立良好的人际关系以及增进团体成员之间的交流进而努力取得学业上的成功,希望与同学之间有着更加深入的交流沟通,不会过分担心因为向他人求助而暴露自己的不足,因而这些学生在遇到难题时更多地选择工具性学业求助。

具有社会责任感目标取向的学生遵从社会和道德规范,非常重视社会角色的要求,在遇到生活和学习中的难题时,家长和老师通常鼓励学生应该努力解决并通过积极发问求助的方式完全弄懂,从而再次遇到相同的难题时可以自己独立解决问题,在这样的教育之下,这些学生更容易采用工具性求助行为以符合社会期望。

社会归属感目标和社会责任感目标对工具性学业求助行为有着显著的正向预测作用,而对非适应性学业求助行为有着显著的负向预测作用,说明对于社会归属感目标和社会责任感目标越是不认可的学生,在与他人交流时的阻碍就越大,在遇到数学学习上的难题时就越容易采用非适应性学业求助。社会赞许目标则对非适应性学业求助有着显著的正向预测作用,具有社会赞许目标取向的学生为了获得老师、父母以及同伴的赞许进而努力追求学业成功,以此来肯定自我的价值,非常介意因为向他人求助而暴露了自己的不足进而得到较低的社会评价,因此这些学生在遇到难题时更容易采用非适应的回避性求助或执行性求助。

五、结论

1.初中生数学学业求助行为存在显著的性别和年级差异。女生比男生表现出更多的工具性求助行为,而男生则更多的选择回避性求助行为。而非适应性学业求助三个年级之间差异非常显著,且呈上升趋势;工具性学业求助上呈现先上升后下降趋势,初二学生的工具性求助最高,初三学生的工具性求助最低。

2.社会归属感目标和社会责任感目标显著地正向预测工具性学业求助,负向预测回避性学业求助和执行性学业求助;社会赞许目标则显著地正向预测回避性学业求助和执行性学业求助。

:

[1]Newman R S,&Goldin L.Children’s reluctance to seek help with schoolwork[J].Journal of Educational Psychology,1990,82:92-100

[2]Pintrich,P.R.Multiple goals,multiple pathways:The role of goal orientation in learning and achievement[J].Journal of Educational Psychology,2000,92:544-555

[3]李晓东,林崇德.个人目标取向、课堂目标结构与文化因素与学业求助策略的关系研究[J].心理发展与教育,2001,(2):l-6

[4]李晓东,张炳松.成就目标、社会目标、自我效能及学习成绩与学业求助的关系[J].心理科学,2001,(l):54-58

[5]张守臣,于清华,井婷.、初中生成就目标定向和自我效能与学业求助关系研究[J].心理科学,2009,32(3):540-543

[6]王雁飞,方俐洛,凌文辁.关于成就目标定向理论研究的综述[J].心理科学,2001,(1):85-86

中图分类号:G442

B

1671-6531(2012)12-0144-02

:姚 旺