基础会计教学方法改革初探——产品成本计算课例设计

程晓鹤

《基础会计》是经济类专业的基础学科,更是会计专业的入门课程,《基础会计》掌握的程度直接影响着后续会计专业课程的学习。如何让刚跨进职校的新生对会计产生兴趣,从而更好地了解和掌握理论性、技术性、操作性和实践性都比较强的会计入门课程的基本理论、基本知识和基本操作技能,顺利的进入会计知识的殿堂,对于我们专业课的教师来说至关重要。下面通过一个课例设计谈谈我对《基础会计》教学方法改革的认识。

一、课例背景介绍

1.课程目标分析

本课程主要包括以下内容:①总论;②会计要素与会计等式;③账户与复式记账;④会计凭证;⑤经济业务的核算;⑥会计账簿;⑦财产清查;⑧会计处理程序;⑨财务会计报告。而经济业务的核算这一章节则是对前面所有章节内容的综合运用,更是学生以后学习其他内容的重要基础。

2.学情分析

高职类学生具有以下几项共同特征:

(1)文化基础较差,进行理论学习有一定难度;

(2)学习自觉性较差或没有掌握好的学习方法,上课集中注意力时间较短,学习较为被动;

(3)对学习不感兴趣,没有积极性,缺乏自信心。

考虑到高职学校学生基础浅,学习主动性差等特点,再加上有的同学前面章节学习时基础打的不是很牢。故本章节采用项目教学法以及任务驱动法,让学生通过积极动脑,动手,相互协作和探讨来完成学习任务。学生能依据相关原始凭证来动手填制记账凭证,也就足以说明学生能账务处理了,并且在整个项目的实施过程中提高了动手操作能力、相互协作和语言交流能力,从而达成学习目标。

二、教学过程实施

将生产过程的核算这一节定为一个项目,其中该项目又可分为三个子项目来实施,而这节课所要完成的是项目中的第三个子项目(见下)。

子项目1:认知成本、费用的概念及成本计算对象(2课时)

子项目2:生产费用的归集与分配 (2课时)

子项目3:产品生产成本的计算 (2课时)

三、学习目标设定

依据课程标准和学生能力培养目标,结合教学内容处理确定本节课的学习目标如下:

1.知识目标:学生在实际工作的情境中,综合运用所学知识,在看懂原始凭证的基础上,完成记账凭证的填制。

2.能力目标:通过识读原始凭证及填制记账凭证来提高实际动手操作能力。

3.情感目标:通过合作完成项目任务,增强相互合作、语言交流的能力。

四、学习任务描述

五、教学过程设计

任务一:探究学习

1.教师提出疑问:发生生产费用如何进行核算?

2.理论讲解费用归集与分配的账务处理,要求学生认真记录。

(一)材料费用的归集和分配

企业在生产过程中,必然要消耗材料。生产部门需要材料时,应该填制有关的领料凭证,向仓库办理手续领料。月末会计部门根据领料凭证编制领料汇总表,根据汇总表进行会计处理。

[例1]企业根据当月领料凭证,编制领料凭证汇总表,见表1:

借:生产成本——A产品 8000

——B产品 4000

制造费用 1000

贷:原材料——甲材料 8000

——乙材料 5000

(二)工资及福利费的归集和分配

工资费用是指企业支付给劳动者的劳动报酬,包括工资、奖金和津贴。在我国,企业职工除了按规定取得工资外,还可以享受一定的福利待遇,如享受公费医疗,接受困难补助等。

为了正确地计算产品成本,确定当期损益,企业必须组织工资及福利费的核算,正确地归集和分配工资及福利费。

[例2]企业本月应付职工工资如下:

生产工人工资 3000

其中:制造A产品工人工资 2000

制造B产品工人工资 1000

制造部门管理人员工资 800

合计 3800元

借:生产成本——A产品 2000

——B产品 1000

制造费用 800

贷:应付职工薪酬——工资 3800

(三)制造费用的归集与分配

[例3]企业以银行存款支付生产车间的水电费200元。

借:制造费用 200

贷:银行存款 200

[例4]企业计提生产车间机器设备折旧700元。

借:制造费用 700

贷:累计折旧 700

[例5]月末,按生产A、B两种产品生产工人工时比例分配制造费用。

制造费用分配率=2700/27000=0.1

A产品应负担的制造费用=20000×0.1=2000(元)

B产品应负担的制造费用=7000×0.1=700(元)

借:生产成本——A产品 2000

——B产品 700

贷:制造费用 2700

任务二:认知原始凭证

教师展示原始凭证并提出下列问题以激发学生的学习兴趣。

1.同学们认识这些原始凭证吗?

2.知道它的作用吗?

3.如果让你填制记账凭证你认为应该知道哪些知识?

学生回答后教师展示填制记账凭证的工作视频以帮助学生直观地形成初步认识。

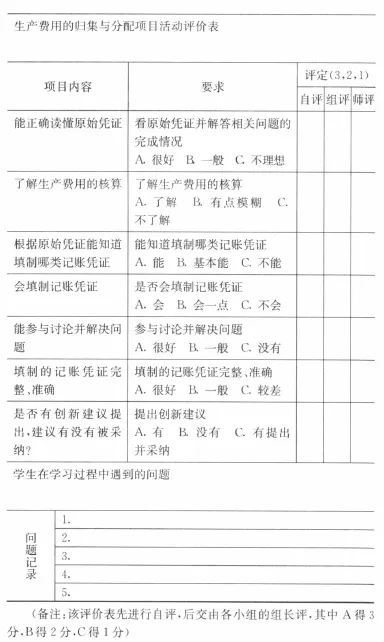

六、教学评价设计

七、教学反思

1.本教学过程的创新点在于教法和学法。

2.教法是:教师点拔→学生操作→产生问题→解决(由同伴或老师)→练习→掌握。

3.学法是:依据已掌握的知识自己尝试进行操作→①成功—成就感;②失败—能带着问题听讲解→主动听课→产生较好效果。

4.教学过程采用项目教学法与任务驱动法相结合,由老师先进行概念的解释及要点的提示,然后通过设计合理的、分层递进的练习,让学生在做练习的过程中发现问题、解决问题,带着问题去听课,寻求答案。通过解惑、总结、反复练习,加深理解,培养学生举一反三的能力和观察、归纳总结的能力。

5.不足之处:教师在教学设计时忽略了学生的个体差异,没有考虑到学困生。如果改为学生分组合作的方式去进行操作,不必作硬性安排,在设计时更多地考虑学生的主体作用,则更能调动学生学习的积极性和主动性,培养创造性和创新精神,活跃课堂气氛。

八、结语

通过对高职教育的核心理念的解读,初步领悟到课程改革的精髓,采用新的课程设计进行授课以来,学生们积极参与,学习兴趣有了极大的提高,并且达到了较好的学习效果。可以就此进行更深层次和更宽幅面的尝试,作为高职新课改的一个突破口。