公共决策中的民意表达与整合

□万玲(广州行政学院公共管理教研部,广东广州 510070)

公共决策中的民意表达与整合

□万玲(广州行政学院公共管理教研部,广东广州 510070)

公共决策吸纳民意有利于决策的科学化与民主化,然而,民意本身及其表达的缺陷也不可避免地会对表达的效度及决策的科学性造成一定的影响。要合理运用和整合民意,还应从政府决策方式以及体制机制入手,进行系统深入的思维改造和行为变革。

公共决策;民意吸纳;民意表达

随着社会的不断发展和利益的日渐多元化,过去我们很少关注的一些隐蔽性诉求和愿望以及冲突和矛盾都开始以前所未有的速度涌现出来。尤其是在城市化和城市扩张的过程中,大量与社会和公众有关的公共性事件逐渐成为人们关注的焦点。在这些公共性事件的发展与演化过程中,我们不难发现这样一种现象:即民意的大量涌动和表达及其所透露出来的民意与政意之间的博弈和较量。而同时,我们往往看到的是,面对如此汹涌的民意,政府的表现总是不尽如人意。民意在公共决策中究竟应当扮演一种什么样的角色?它有哪些表达渠道和途径?作为政府官员,尤其是作为决策者,我们该如何科学、理性地整合并运用好民意?笔者认为,这无论对于政府还是公众来说都是一个必须予以思考和探索的课题。

一、科学地理解和认识民意

卢梭是最先使用民意一词的重要政治理论家之一,他提出了“公意”的概念,并强调任何法律,不论是政治、民法或刑法,都必须以民意为基础,也因此为民意概念的发展奠定了良好的基石。现代意义上的民意就是指民众的意愿与利益要求,是“整个社会的普遍意见”,它源于对政府分配社会价值是否公平及有效的判断,源于民众自身合法利益实现的诉求表达,源于人们对整体生活环境和社会经济、政治状况的主观感受。

很显然,这种整体性的民意并不是能够一蹴而就的,尤其是在复杂的社会环境中,整体民意往往要经历很长时间的提炼和整合才能形成,这个过程一般可分为三个阶段。第一个阶段即表现为公民个体基于自身的理解对社会问题所形成的一种最初的经验感知和切身感受,这种原初的认识虽然表现各异,纷繁复杂,且不一定完全科学合理,但却是整体民意的基础来源,为整体民意的形成奠定了广泛而深厚的微观基础。第二个阶段即表现为多个个体基于共同的利益或价值关切而形成的具有一定整合意义的公众舆论,是个体意见在分散和联合的过程中所形成的多种意见的复合体。相较于第一阶段而言,它的理性程度要更高一些,而且更加规范,在一定范围内能获得广泛的传播和更多的认同。第三个阶段即表现为在个体与群体意见经过反复的交融和整合之后所形成的整体性民意,这才是公共决策需要甄别、吸纳和整合的基础。

从民意的形成过程来看,我们不难发现,一方面,“民意是每个公民的朴素意识,远不是系统的理性认识,民心所向并不能提供完整的方针政策和决策方案,它仅仅反映人民的强烈要求和社会发展的大势所趋。”可见,民意不可能像公意那样,成为主权行为的直接依据。另一方面,民意有个体和整体之分。诚如西方一句很流行的谚语所说的那样:我非常赞成维护国家利益,但是拜托不要在我们家后院。它形象地说明了有时候国家整体利益与居民个人利益之间的矛盾。公共决策如何区别个体民意和整体民意,对决策者来说,也是一种挑战。

二、民意表达的缺陷及其影响

在现实生活中,民意的表达往往存在这样那样的问题,对表达的效度及决策的科学性都造成了极其不良的影响。科学地认识这些问题和缺陷,是寻求有效解决途径的关键。笔者认为,民意表达的缺陷主要来源于三个方面:

(一)表达渠道方面

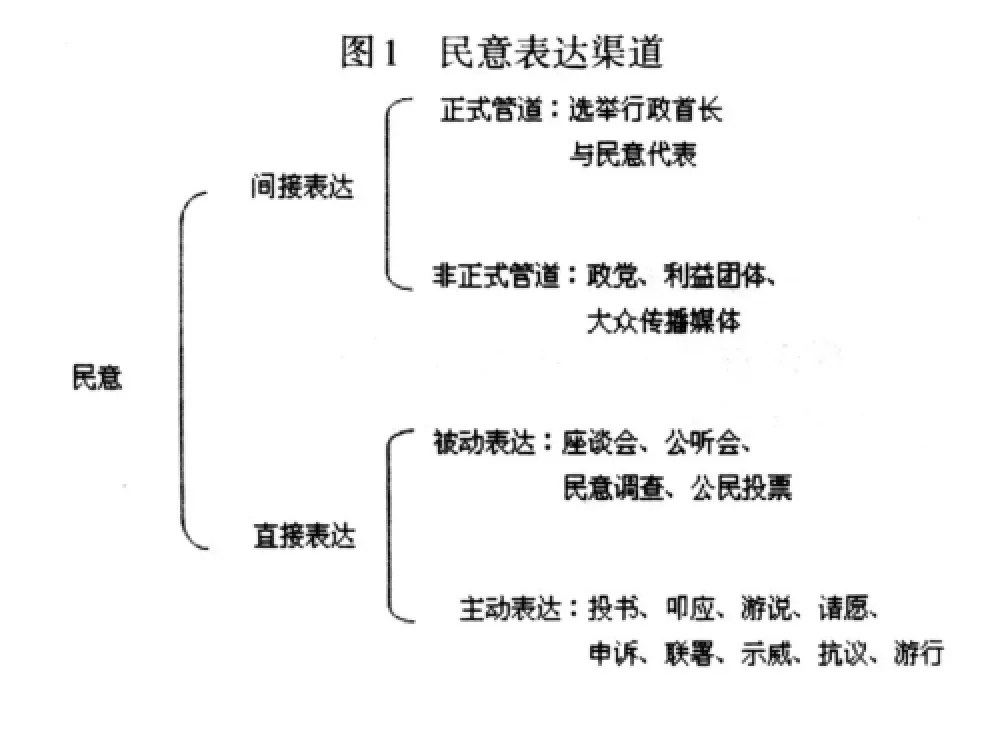

根据台湾学者余致力的观点,民众对特殊公共事务意见的表达,可分成直接表达与间接表达两大类,具体见图一。尽管这种对民意表达方式的表述具有很强的台湾色彩,但图1仍然为我们清晰地呈现了公众表达自身意愿和诉求的多种渠道与方法。而余致力则通过详尽的分析,证明了这些渠道其实或多或少都是有问题的,不可能存在完全理性的制度安排。比如听证会,在当前就存在参加人员不对称、获取信息不对称、左右结果不对称等多项问题,所以听证会在民意搜集上往往是“形式大于内容”。而越来越多地被大家所使用的大众传媒,在传播民意上其实也是存在很多缺陷的。它们除了是反映民意的渠道之外,更是塑造民意的利器。正如诺顿·朗(Norton Long)所指出的那样,在某种意义上说,报纸是设置地方性议题的源动力。在决定人们将会谈论些什么,以及多数人认为解决问题的方法将是什么这些问题上,它起着很大的作用。包括最近被大众所追捧的网络,也同样存在操控民意的风险。在2011年全国政协十一届四次会议新闻发布会上,发言人赵启正对这个问题进行了明确的回应,他指出:“我们也明显感觉到,网络文化或者是网络环境发展错综复杂,在这当中出现了‘网络水军’、‘网络推手’这样特别的称呼。有些人隐身于普通网民中间,发帖留言,其背后有机构利益。因此,有时制造假民意,目的是左右舆论,误导受众,甚至影响政府决策,值得注意与警惕。”由此可见,媒体有时候未必会反映真实的民意。除此之外,其他的渠道也都或多或少具有这样和那样的问题,在这里不一一细述。

(二)表达主体方面

从当前的情况来看,我国公众的整体素质虽有提升,但在个体水平和能力上仍然存在较大的差异,而且有能力表达和有能力掌握与运用表达渠道的人群也不尽相同,这些都会对表达的质量和效度造成一定的影响。除此之外,在有关民意的研究里还有一个重要的理论,即“沉默螺旋”,它由德国学者纽曼提出,其观点认为,人是害怕被社会孤立的,而因为这种害怕被孤立的心态,人会主动侦测社会环境,了解周遭的主流意见,当支持甲意见的人感受到主流意见对自己有利时,他们就会将意见表达出来,成为显性民意,相反地,支持乙意见的人很可能会感受到民意气氛不利于己,就会保持缄默。经过一段时间后,表达意见者造势越强,保持缄默者失去言论空间而愈弱,强者在螺旋中往上升成为显性民意,弱者则往下沉,成了隐性民意。这说明,有时候我们所能看到并理解的民意并不一定就是所有人最真实的意思表示,而只是一种人云亦云的结果。同时,纽曼还指出,社会中也有一些不怕孤立,勇于表达自己意见的人,他把他们称之为“死硬派”。这些“死硬派”在议题的建构与扩散过程中,很有可能操控民意气候,将“认知多数”与“量化多数”的距离拉至最大,从“沉默螺旋”底下窜升上来,成为显性民意,而多数人的意见反而成了隐性民意。所以,在一片强调参与和重视民意声中,如果我们的决策者过度迁就少数民众的强烈偏好,任由摆布,则往往会形成“会吵的有糖吃”、“爱绝食的有饭吃”等不合理与不公平的现象。

(三)政府方面

2009年8月,《半月谈》杂志刊登了《民意失真的六大症状》一文。文章认为,在一个权利意识日益觉醒、政治文明不断进步的社会,民意将扮演起重要角色。然而,在现实社会生活中,无论是一级政府还是某些官员,要真正按照现代法治理念,充分重视民意来治国理政还有很长的路要走。一个不容忽视的现状是,民意地位在提升的同时,被利用和扭曲的可能性也在增加。通过列举当前我国民意失真的六大症状,文章最终得出结论:不可否认的是,在当前某些地方“官意主导民意”的格局尚未完全打破的情况下,一些部门、一些环节,民意常常处在“摆花瓶”的尴尬境地,有的地方甚至不惜用造“假民意”的办法来推行“武断的官意”,导致一些决策、一些行政行为与真民意相去甚远,进而戕害真民意的生长。很显然,从这些症状中,我们似乎可以看出,有时候,制度设计也许并不困难,困难的是如何改变官员对权力的惯性。无怪乎中国人民大学教授毛寿龙也把目前的民意表达定义为一种“有组织的民意”,他认为,一个规定的出台往往是有组织地行政性征求意见,把反映比较多的问题集中,而这种做法往往会牺牲更多的真知灼见,也未必接近多数人的意见。如此出台的政策,于官员虽似便利,但不能得到民众的认可和遵从,实施中障碍重重甚而形同虚设;在另一些情况下,政策一出台即遇舆论(主要是网络)的反对,而决策者并不仔细研究舆论的代表性和合理性,一遇异议即收回,最终陷入尴尬的仍然是政府,牺牲的是政府信用,付出成本的则是整个社会。

综上所述,我们不难看出,民意的真实性及其代表性都是值得推敲的,我们绝不能天真地认为比重最大的民意就天然代表着公共决策的公平和正义,更不能简单照搬少数服从多数的投票模式决定公共决策的命运,否则,公共决策很可能会成为多数人的暴政,进而断送民主本身。这说明了民意是非常复杂的,而且是会被操纵的,而复杂的民意则有可能会破坏公共决策所要求的智性和平衡,从而影响决策的科学性与合理性。同时,我们也深切地感受到了民意参与的艰难。要使民意表达的效力真正地得以体现,还需要在制度上下大工夫,而其中,政府思维和行动的转变将是最大的障碍。

三、合理地整合与运用民意

虽然民意表达偶有缺陷,但事实证明,政府决策只有充分综合各方利益,听取民意才能让公共决策效率得以整体提升。在亚洲新兴国家和地区,政府政策与民众意见的总体一致性和政府政策与精英意见的总体一致性是相当的,各维持在50%左右,对社会的协调发展发挥了重要作用。因此,政府在复杂的民意面前,一定要有主心骨,合理地整合与运用民意。正如中国人民大学舆论研究所所长喻国明教授所言,政府要给民意的伸张留足时间,政策出台跟酿酒一样,民意表达不充分、讨论不充分、辩论不充分都不行。为此,应从以下三个方面着手,实现民意的充分表达和有效表达:

(一)探索多形式、多层次的民意表达方式

伏尔泰有句名言:“我反对你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利。”民意表达是公众参与的起点,因此,应积极探索与实践适合公众需求的利益输入方式,使公众参与和利益表达驶入组织化和制度化轨道。在这里,应重点加强和完善以下渠道:一是要加强决策咨询智囊机构建设,着力提升专家咨询在重大决策中的地位和质量;二是要创建多层次、多形式的听证制度,努力拓展公众利益输入的实效和水平;三是要以专业民调为支撑,科学、广泛地体察和征集社情民意,为进一步优化决策提供更有力的依据;四是要发展社区公民论坛,为基层群众提供决策参与的互动平台;五是要充分利用大众媒体的参与平台功能,为公共决策提供信息和智力支持;六是要进一步增强公民的利益表达主体意识,提高利益表达质量。

(二)建立公众议程和民意评估机制

广州法制办主任吴明场曾经说过,我国政府现在面临的一个主要任务就是要改变自己的决策程序,解决由谁来决策的问题……其中最主要的就是把政策议程的设置权还给人民,由人民来行使重大问题的排序权和选择权。为此,应努力构建多元主体互动的政策议程设置机制,力争在决策前就能充分参考民众的意见,特别是针对民众意见和精英意见有可能相左的判断,比如城市社区改造、乡村整治、社会保障改革和公益事业的发展等方面的问题,民众的意见应该具有重要的影响力。而所谓的民意评估机制,则是指在对涉及民众利益的政策进行效果评估时,应该充分尊重民意的判断,并和决策前的民意咨询结果相比较,对不能够给民众带来福利的项目进行政策矫正。对日常性或长期项目可以进行民意的连续监测,一方面可以不断矫正项目的方向,另一方面可以形成同类项目的民意轨迹,为更多的公共决策提供参考。所以,应努力探索并构建公众满意的公共服务评价机制,利用公众参与的外部激励因素,进一步激发政府过程的流程再造。

(三)推动政府改革,重塑社会信任

中国社会科学院农村发展研究所社会问题研究中心主任于建嵘认为,当前,我国大部分的民意事件,实质上还是政府公权力与公民私权利之间的冲突。胡锦涛同志在“论民”中有四句话令人耳目一新:“认认真真访民情,诚诚恳恳听民意,实实在在帮民富,兢兢业业保民安”,这不仅表达出了党中央对新时期为民帮民的明确要求,其中也蕴含了民意研究的终极法则,即立足民意,推动公共服务的改革。为此,一方面,政府要大力推进基本公共服务均等化,实现社会的公平正义。另一方面,应积极探讨领导干部民意问责制,让掌握舆论、倾听民意成为领导干部的日常行为。同时,还要注重改写不合理的社会规则以及重建普遍的社会信任,建立起政府与公众之间良性互动和和谐沟通的机制,为民意的有效表达奠定坚实的基础。

[1]余致力.民意与公共政策:表达方式的厘清与因果关系的探究[J].中国行政评论,1989,(4).

[2][美]詹姆斯·安德森.公共决策[M].北京:华夏出版社,1990.

[3]王永生.论利益集团对中国公共政策的影响[J].贵州社会科学,2007,(7).

[4]赵建国,刘祎.政府决策公关与媒体民意引导——以广州番禺垃圾焚烧项目为视角[J].东南传播,2010,(4).

[5]陈月生.国外政府利用民意调查引导民意研究综述[J].社科纵横,2007,(2).

[6]虞崇胜,王洪树.协商合作:公共决策中民意表达与社会整合的新途径[J].行政论坛,2008,(3).

□责任编辑:温朝霞

D630

A

1003—8744(2012)05—0078—05

2012—8—25

万玲(1980—),女,广州行政学院公共管理教研部讲师,主要研究方向为公共管理与公共政策。