海底地理实体命名研究进展与发展趋势

李四海,邢喆,李艳雯,樊妙,刘志杰

(国家海洋信息中心,天津 300171)

海底地理实体命名研究进展与发展趋势

李四海,邢喆,李艳雯,樊妙,刘志杰

(国家海洋信息中心,天津 300171)

回顾了国际海底地理实体命名的由来和发展过程,介绍了国际海底地名分委会(SCUFN)的历史沿革及其职责,以及海底地名命名规则和标准的演化过程。在介绍俄罗斯、美国等国家海底地名工作进展情况的基础上,分析了国际海底地理实体命名的发展趋势。海底地理实体命名对海洋科学研究、海底资源开发与管理等都具有重要的应用价值。

海底地名;命名标准;进展;趋势

Abstract:The paper reviewed the origin and progress of the undersea feature names and introduced the evolving of SCUFN and its responsibility,and the development of the naming standard and regulation.On the basis of introduction to the situation on the undersea feature names in the main countries,such as Russia,USA,etc.,the authors analyzed the international trend on the undersea feature names.The undersea feature names are important to the marine research and the exploitation and management of ocean floor resources.

Keywords:undersea feature names; standard and regulation for the naming; progress; trend

在海底地形特征分析和分类的基础上,对反映地形特征的地理实体进行准确和统一的命名,可以有效地促进国际海洋科学家、水文学家,以及地理和环境学家之间的学术交流。恰当、准确的海底地理实体名称是描述海底地形特征的关键,有利于全球或区域海洋制图,以及海洋科技、海洋管理等领域的沟通与合作。

由于人们不能直接看到海底的地形地貌特征,因此分析海底地形特征并对海底地理实体进行命名要比陆地上复杂和困难得多。开展海底地理实体命名首先要对海底地形特征有着全面的认知,但在海洋水深测量的早期,主要是基于单点的深度测量,很难对海底地形特征形成全面的认识,对地形特征的描述和地理实体的命名常常存在错误或矛盾。

随着海洋地位的提高和人类科学技术的进步,海洋调查与开发能力持续增强,海洋水深测量已采用先进的、高分辨率的多波束等测量系统。在海洋调查过程中,不断在海底发现新的海岭、海沟、海山等反映地形特征的地理实体,海岭、海沟、海山等海底地理实体及其名称是大洋水深制图中必不可少的地理要素。对新发现的海底地理实体抢先命名,不仅体现了一个国家的综合国力和对国际海洋事务的贡献,同时也可以提高在该领域的话语权和国际影响力,有利于体现国家的权利和主张,有利于塑造国家形象和对外宣传国家文化,同时在海洋和权益争端中占据心理优势,博得心理上的加分。

进入21世纪,世界各海洋大国都非常重视海底资源的开发,海洋科学研究、勘探开发、海域争夺逐步进入活跃期。因此,海底地名的应用领域更加广泛,海底地名工作范畴进一步扩展,并得到了越来越多的关注,更多的海洋国家成立了海底地名管理机构。

1 国际海底地理实体命名的缘起和发展

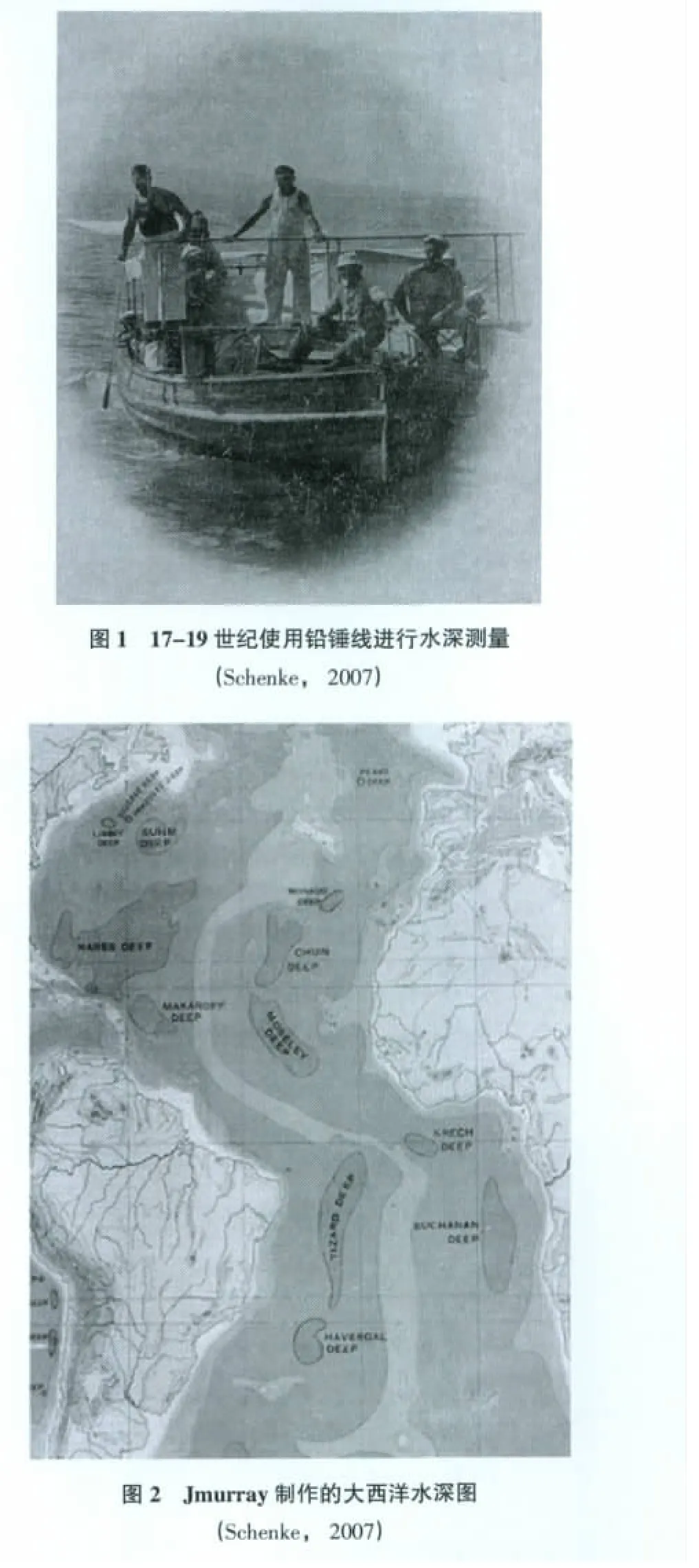

1.1 大洋水深制图催生了海底地名

最早的海底地形测量始于18世纪的水文测量和19世纪海洋探险中采用的重锤单点水深测量(Jones,2009)。19世纪前,人们的关注点是发现新的陆地,水深测量也主要集中在海岸带和浅海地区,由于当时测得的水深点很少,难以得到海底地形结构和特征的详细信息(图1、2),海底地理实体的命名工作也显得并不重要。直到19世纪后期,随着水深数据的增多,从事海洋科学研究和制图的科学家才开始认识到对海底地理实体命名的重要性。在1899年召开的第7次国际地理学大会上,对不同国家科学家分别编制的大西洋、太平洋和印度洋水深图进行了讨论。经比较发现,同一区域的水深图上出现了同一个地理实体的名称不同,甚至连通名都不一样,或是不同类的地理实体拥有了相同通名的情况(Schenke,2007)。由于大洋水深图标注了海底深度和地理实体名称等信息,不仅可为航海人员提供必要的航海图补充资料,也可为物理海洋、海洋地质、地球物理和海底构造研究提供重要的基础资料,因此建立国际统一的海底地理实体命名标准就显得非常必要。

第7次国际地理学大会决定编制国际大洋水深图,并于1903年出版了第一版GEBCO(General Bathymetric Chart of the Oceans) 水深图,但受当时水深资料限制,图中标注的反映海底地形特征的地理实体名称(如特征水深点、浅滩等)只有不到100个。随着水深测量技术的进步,在之后出版的第2、3版GEBCO水深图上,反映海底地形特征的地理实体名称明显增多,这也从侧面反映了地球科学家们对研究海洋的起源和演化表现出日益浓厚的兴趣。直到20世纪中叶以前,水深图都是以通过对离散水深点线性内插得到的等深线来表达海底地形特征的,即使是采用当时最先进的回声声纳技术,也只是限于水深的离散测量,未形成连续的水深测量记录,因此对真实海底地形特征的认知还非常模糊。20世纪下半叶,随着水深探测技术的进步,获得了越来越多、越来越密的水深资料,因此水深线性内插算法逐步被基于地貌特征分析的水深内插方法所替代,德国、英国、日本、美国和原苏联的海洋地质学家开始利用这种方法编制印度洋、大西洋和太平洋等开阔海域的水深图,该方法的应用带动了计算机辅助制图,以及利用卫星高度计获得的海洋重力异常图辅助海底水深制图等技术的发展(Udintsev,2006)。1982年出版的第 5版GEBCO水深图上,海底地理实体名称已达1000多个(Dobrolyubova et al,2008)。

在水深制图技术发展的同时,也提高了对海底地形特征研究和认知的水平,迫切需要成立专门的机构,统一负责海底地形特征或地理实体的命名工作。20世纪上半叶,海底地名命名工作主要由IHB负责;二战之前和期间,由物理海洋学会的海底地名和标准委员会及IHB共同负责;二战之后,海底地名命名工作由在1948年第8届IUGG大会上成立的“海底特征命名国际委员会(International Committee on the Nomenclature of Ocean Bottom Features)”负责;在1974年召开的GEBCO第5次编图大会上,成立了GEBCO地理名称分委会(GEBCO Sub-Committee on Geographic Names-GEBCO SCGN),并在1993年更名为海底地名分委会(Sub-Committee on Undersea Feature Names-SCUFN),专门负责此项工作至今(Fisher,2003)。

该委员会由国际水道测量组织(IHO)和政府间海洋学委员会(IOC)管理,主要任务是建立科学合理的国际海底地理实体命名体系,目前该委员会由来自IHO和IOC成员国的12名专家组成,依据SCUFN的职责范围(Terms of Reference-ToR)和程序规则(Rules of Procedures-RoP),基于GEBCO B-6文件《海底地理实体命名标准》,以公平和不带政治偏见为原则,审定各国提交的海底地理实体名称、地理位置和元数据信息,为通用大洋水深图选择合理的海底地理实体名称,并建立国际海底地理实体名称词典(GEBCO B-8文件)(Schenke,2006;IHO-IOC,2008,2011)。

现有的标准化地名(包括海底地名),一般由专名和通名两个部分组成。地名的专名是指专用的名称部分,它是识别个体地名的主要标志;地名的通名是指通用的名称部分,它是识别个体地名所属类型的标志。海底地名的通名和专名均由提案者提出,交由SCUFN审议。如我国2011年9月命名的太平洋海底的“白驹平顶山”,“白驹”为专名,“平顶山”为通名。

在此对英文文献中经常出现的“Undersea feature names”一词的译法做一简单分析,以期使之规范,避免理解上的混淆。国内学者从不同角度出发,给出了多种不同的译法,如“水下特征名称”、“海底特征名称”、“海底地形特征名称”、“海底地理实体名称”、“海底地理名称”等,或直接简称“海底地名”,我们认为,由于该类命名主要是基于海底地形地貌特征来进行的,而且有的文献中也写为“Undersea Topographic Feature names”(Cherki,2006),因此译为“海底地形特征名称”较为恰当;地名学中通常将命名的自然对象称为地理实体,译为“海底地理实体名称”是针对反映整体地形特征的某一具体自然地理实体个体而言的,两者是类型和实例的关系,同时也与地名学中的概念相吻合;简单地译为“海底地名”也是通俗易懂的。

1.2 海底地理实体命名标准和规则的发展

1855年,M F Maury制作的北大西洋水深图已能清楚地显示出毗邻大陆的浅台地、通往深海的陡坡、中大西洋的较浅区域及加勒比海边缘的深海沟等地形特征,但图上只标注了“Grand Newfoundland Bank”一个海底地名(Hans Werner Schenke,2007)(图 2)。1877年,P petermann和 J murray使用调查船名或人名对太平洋最深部分的地形特征进行了命名。1882年,V Neumayer则使用周边陆地上的地名来命名海底地理实体。后来逐渐形成了两种海底地理实体命名方法:一是由P petermann和J murray等人提出的“英国命名法”,即海底凹陷特征主要采用人或船只的名字命名,海底高原或海岭等采用陆地地名;二是V Neumaye等人提出的“德国命名法”,使用附近陆地上的地名或水体名称为海底地理实体命名(Schenke,2006)。

由于在第7次国际地理学大会上发现了水深图中海底地理实体命名存在的各种问题,H Wagner等人会后提交了有关海底地理实体命名的提案,这是第一个关于海底地理实体命名的正式提案,该提案于1899年9月30日被大会采纳。提案内容主要包括命名方法、命名术语、地名提案准备和水深图修订的程序等,其提出的原则、方法等沿用至今。根据该提案的建议,成立了专门的海底地名委员会,并于1903年4月15-16日在德国召开了该委员会的第一次正式会议,4月15日也被确定为GEBCO的成立日。显而易见,成立该委员会的目的除了修订全球水深图之外,建立海底地理实体命名标准无疑是它的一项重要工作。

1977年,IHO/IOC出版了B-6文件《海底地理实体命名标准》,当时包含了39类地形特征,后来参照ACUF的术语标准进行了扩充,现包括了44个地形特征类型。目前,SCUFN依据IHO/IOC B-6文件《海底地理实体命名标准》,对各国提交的海底地名提案进行评估和审议,通过审议并被采纳的海底地名将写入IHO/IOC B-8文件,即《GEBCO海底地名词典》中。

SCUFN海底地名词典是海底地名的电子目录,包括了地理实体的名称、位置坐标及相关属性信息等。该词典可直接用于GEBCO数字水深图或其他世界大洋水深图的制作,也可用于地理信息系统或为互联网地图提供服务,目前Google Earth中已标注了该词典中的部分海底地名。

2 主要海洋国家海底地理实体命名工作进展

随着水深测量和海底地形调查技术的进步,人们发现了大量的海底地形特征和地理实体,为了将新发现的地理实体标注在国际海图上并推广使用,开展海底地理实体命名的需求越来越迫切。截止到2011年5月,《GEBCO海底地名词典》中包含的海底地理实体名称已达3558个(实际现有的海底地名远不止这个数字,因为该词典中的地名只用于标注1∶2 500 000或更小比例尺的全球水深图),但与数以百万计的陆地地名,甚至与南极洲现有的3万多个地名相比,其数量与海洋占地球70%的面积相比仍很不相称。造成这种情况的原因可能是科学家对海底地名不感兴趣或不够重视,但也从侧面反映出人类对海底的基础研究仍然非常薄弱,对海底的科学认识也相当缺乏。

如果没有海底地名,要描述海底地形特征是不可能的。另外,使用不正确、不确定或临时性的海底地名也会使科学出版物的应用价值大大降低。因此,SCUFN及其成员国应极力鼓励海洋和水文学家们对新发现的海底地理实体进行命名,在通过本国地名机构或SCUFN审议通过后,尽快推广使用。

1983年召开的第九届GEBCO指导委员会提出了制定海底地理实体名录的计划,第一个版本的《GEBCO海底地名词典》于1988年由IHO正式发布,并同时发布了《海底地理实体命名标准》,1989年发布了《海底地理实体命名标准》的第二版,2008年发布了第四版,并以英语/法语、英语/西班牙语、英语/韩语、英语/日语和英语/俄语对照的形式提供给世界各国科学家使用,该标准的中文/英语版本已提交2011年SCUFN会议审议并通过。目前,SCUFN通过每年举办一次工作会议对各国提交的海底地名提案进行审核,过去20多年以来,海底地名工作得到了世界各国海洋研究机构和科学家的普遍重视和积极参与。

较早开展海底地名研究的国家主要有俄罗斯、美国、英国、德国、法国、日本等国,并成立了本国的海底地名机构。下面简单介绍有关发达国家和发展中国家的进展情况。

俄罗斯:水深测量和海洋制图有着久远的历史,早在1668年俄罗斯人就手工绘制了带有水深标注的里海地图,并于1718年成立了专门的水文测量机构,而美国到1830年才成立类似的机构。苏联革命之前,大规模海洋调查由政府或俄罗斯地理学会组织,海底地理实体命名由该协会讨论确定,革命之后由俄罗斯科学院负责,并于1966年成立了由相关海洋机构专家组成的海底地名委员会,目前俄罗斯海底地理实体的命名由该委员会推荐并报政府审批,目前GEBCO地名词典中3 500多个地名中有300个由俄罗斯命名(Dobrolyubova et al,2008)。

美国:早在1898年就成立了美国地名委员会(USBGN),并于1947年通过国会法案,确立了美国地名委员会的组织形式。1963年1月,正式成立了美国海底地名咨询委员会(Advisory Committee on Undersea Features-ACUF),作为美国地名委员会(USBGN) 的咨询委员会,处理日渐增多的海底地理实体命名工作。目前,美国地名委员会由执行委员会、国内地名委员会、外国地名委员会组成,另外,还包括南极地名和海底地名两个咨询委员会(ACAN和ACUF)。ACUF与SCUFN有着密切的工作关系,SCUFN在标准制定等方面借鉴了ACUF的大量经验,美国海底地名咨询委员会每年召开6~8次会议,至2011年9月,已举行350多次会议,美国地名数据库(GNDB) 现共收录了9517个海底地名(Norman Z.Cherki,Trent C.Palmer,2008; http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html)。

日本:也较早地开展了海底地理实体命名工作,1966年日本水道测量局(JHD,Hydrographic Department of Japan) 组织成立了由相关海洋组织机构组成的海底地名委员会。该委员会是一个非官方的咨询机构,由日本海上保安厅、渔业局、气象局、海洋科技中心、东京大学海洋研究所等单位组成,主要负责日本邻近海域海底地名的标准化工作。该委员会几乎每年召开工作会议,并积极开展与SCUFN的合作,推广所命名的地名在国际上的应用(Kunio,1999)。

新西兰:2008年成立了海底地名委员会,该委员会审议了已出现在新西兰海图、地形图、科技论文等资料中的857个位于新西兰外大陆架和罗斯海之内的海底地名,其中有360个位于其领海范围内,对于审议通过的海底地名将作为今后官方认可的海底地理实体名称。该委员会同意接受已列入GEBCO词典中的全部海底地名(除12个需要补充调查的地名之外),对于12 NM以外的已审议通过的海底地理实体名称将提交SCUFN审议,力争列入 GEBCO海底地名词典(Vaughan stagpoole,2010)。

韩国:2002年7月成立了海洋地理名称委员会(KCMGN),并于2004年11月发布了《海洋地理名称命名指南》,2002-2005年期间审议并纳入韩国地名词典的海洋地理名称达66个,其中18个为海底地名,海底地理实体通名涉及42个。韩国2006年成为SCUFN委员会的委员(Hyo Hyun Sung,2006)。

长期以来,我国在海洋调查中发现了许多未命名的海底地理实体,但由于对海底地名工作不够重视,命名存在着不规范和随意性较大等问题,在海底地理实体命名规则、技术方法等方面都尚未形成一套切实可行的技术体系,目前也没有成立专门的海底地名管理机构。

3 国际海底地理实体命名研究的发展趋势

3.1 综合应用多源数据,海底地形特征的认知水平明显提高

GEBCO的海底地名分委会(SCUFN) 制定了海底地形特征识别和地理实体命名的技术标准,但对地理实体特征的界定主要是依据地貌特征,没有考虑到实体的发育和结构等特征。因此,需要通过重力、磁力、地震测量等手段,从地理实体的结构、海底沉积、岩石特性等方面开展深入的地质和地球物理学研究,依据地理实体起源的差异将其细分为不同的子类特征,以加深对海底地形特征起源多样性的认知。例如,从成因上,可将海山分为海底火山喷发形成的火山型海山或海底地壳构造运动生成的构造型海山或其他类型的海山;从分布位置可以将海沟分为位于大陆边缘带或岛弧带的深海海沟等(Udintsev,2006)。多源数据的综合应用和解译,不仅能够更精确地分析识别海底地形特征,更准确地对地理实体进行命名,而且可以极大丰富水深图的信息内容,提升地质、地球物理学数据综合分析和应用的水平。

3.2 世界各国积极参与,海底地名工作的影响范围显著扩大

随着近年来各国对海底地名工作的重视,许多国家开始加入到海底地理实体命名工作之中。从近10年SCUFN会议的情况看,参与海底地名工作的国家越来越多,命名提案的数量也有了较大的增加,会议召开的地点也突破了以往固有的几个海底地名工作大国,开始转到了新兴的海底地名研究国家,海底地名工作的影响进一步扩大。如2011年9月在北京召开了SCUFN第24次工作会议,来自美国、俄罗斯、德国、法国、新西兰、巴西、日本、韩国、印度、巴基斯坦、中国等10多个国家的代表参加了会议,我国首次向SCUFN提交的7个位于太平洋海底的地理实体命名提案(包括鸟巢火山口、彤弓海山群、白驹平顶山、徐福平顶山、瀛洲海山、蓬莱海山和方丈平顶山等)获得通过,扩大了我国海底地名工作的国际影响。

3.3 应用先进探测技术,提案水平和标准化程度普遍提高

随着多波束测深技术的发展和海底科学研究的进步,人类可以获得更高分辨率和更加精确的海底地形数据,对海底微地貌形态的认识也越来越清晰。因此,可以对海底地理实体进行更为细致的类型划分,以往很多小规模的地貌形态被忽视或无法描述的状况得到了很大改善,为海底地理实体命名的精细化创造了条件。另外,随着经济社会全球化进程的加快,海底地名在航行、科考、学术交流等工作中的应用显著增多,对海底地名标准化工作提出了更高的要求,制定与国际接轨的国内海底地理实体命名标准并建立国家管辖海域或全球区域性海底地名词典成为各国研究工作的一个重点。

3.4 命名区域向争议海域延伸,与海洋权益的关联越来越紧密

海底地名通常由沿海国制定提案后,提交给SCUFN审议,审议通过后为世界共同使用。海底地名一旦通用以后便难以更改,因此对先定名者较为有利。在处理国际事务中,有“名从主人”的惯例。因此,在特定情况下,地名往往体现了一个国家的领土主权,在处理领土纠纷过程中,各国为了维护主权和领土完整,都把自己对边界地理实体的命名作为拥有主权的有力证据来使用,在国际关系中,因地名引发的政治和外交问题不胜枚举(http://baike.baidu.com/view/37584.htm)。目前,《GEBCO海底地名词典》中的海底地名主要分布在各国专属经济区、大陆架附近海域及公海海域,并有向争议海域发展的趋势,旨在体现一个国家对该海域的专属管辖权。根据SCUFN规则,处于国家领海以外海域的海底地名均可提交SCUFN审议,而据《联合国海洋法公约》沿海国对专属经济区和大陆架海底自然资源享有勘探、开发和管理的主权权利,因此,在专属经济区和大陆架管理范围尚存争议的海域进行海底地理实体命名,将为国家间海洋划界带来不利影响。比如,韩国在2007年就向SCUFN提交了10个日本海的海底地名提案,使日、韩之间关于日本海(东海)的命名之争又趋激烈;2008年韩国又向SCUNFN提交了8个位于其西部的黄海海域的海底地名并获得通过,其中就包括位于中韩专属经济区重叠水域黄海大陆架上的“日向礁”,被其更名为韩国地名“可居礁(Gageo Reef)”,以证明其为韩国“领土”,并在上面建立了所谓的“科学研究基地”(http://ks.cn.yahoo.com/question/18233733.html),这些岛礁的命名可能会为日后的国家间海洋划界增添新的复杂因素。

3.5 应用地理信息系统技术,深化海底地名信息服务

在地理信息技术高度发达的今天,有必要将海底地理实体的通名与专名、地理位置和范围、几何特征点、相对高度或深度、绝对深度等地形地貌特征属性信息,应用地理信息系统(GIS)面向对象的数据模型加以管理,使海底地名信息在海洋制图、海洋环境管理与保护、航海管理与航线规划、海洋(底)基础设施建设等方面得到更好更广泛的应用。

4 结语

海底地理实体命名不仅是涉及水深制图、海洋地质、海洋地球物理、地理信息系统等多个学科和多种技术的综合性、基础性研究工作,同时也涉及到命名规则、标准和程序等多方面的内容。我国的海底地名命名工作刚刚起步,应在统一规划的基础上,积极跟踪国外研究进展,借鉴国外先进经验,尽快缩短与发达国家的差距。

ACUF.UF_GAZ_SEPT09,http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html.

Dobrolyubova K O,Agapova G V,Turko N N,2008.Russian undersea features names-the memory about discoveries and people.The third international symposium on application of marine geophysical data and undersea feature names,Jeju,Korea.

Fisher R L,2003.GEBCO's role in sea floor terminology,In:The history of GEBCO 1903-2003,Eds.E.Carpine-Lancre et al.GITC bv,Lemmer,the Netherlands.

Gleb B U,2006.Importance of generic characteristics for naming undersea features.The first international symposium on application of marine geophysical data.Seoul,Korea.

Hans W S,2006.SCUFN-channels for name proposals used by international marine and hydrographic societies.The first international symposium on application of marine geophysical data.Seoul,Korea.

Hans W S,2007.Undersea feature nomenclature and terminology:in the past and today.The second international symposium on application of marine geophysical data and undersea feature names,Incheon,Korea.

Hyo H S,2006.Activities on naming undersea features in Korea.The first international symposium on application of marine geophysical data,Seoul,Korea.

IHO-IOC,2008.Standardization of Undersea Feature Names,Bathymetric Publication No.6(B-6).

IHO-IOC,2011.Gazetteer of Undersea Feature Names,Bathymetric Publication No.8(B-8).

Kunio Y,1999.Naming of undersea features in Japan.The summary re-port of the Thirteenth meeting of the GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names(SCUFN),Nova Scotia,Canada.

Norman Z C,2006.The science and practice of naming undersea topopraphic features.The first international symposium on application of marine geophysical data.Seoul,Korea.

Norman Z C,Trent C P,2008.ACUF and SCUFN:Procedural similarities and differences.The third international symposium on application of marine geophysical data and undersea feature names,Jeju,Korea.

Vaughan S,2010.Report to SCUFN on meeting of the Undersea Names committee of the New Zealand Gengraphic Board.The summary report of the twenty third meeting of the GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names(SCUFN),Lima,Peru.

Jones E J W,2009.海洋地球物理,金翔龙,等,译.北京:海洋出版社.

地名,百度百科.http://baike.baidu.com/view/37584.htm.

日向礁.中国雅虎知识堂.http://ks.cn.yahoo.com/question/18233733.html.

(本文编辑:袁泽轶)

Research progress and development trend of the undersea feature names

LI Si-hai,XING Zhe,LI Yan-wen,FAN Miao,LIU Zhi-jie

(National marine data and information service,Tianjin,300171)

P736

A

1001-6932(2012)05-0594-07

2011-08-22;

2011-12-07

海洋公益性行业科研专项(201205004)。

李四海(1970-),男,河北省河间市人,博士,研究员,从事海洋遥感、地理信息系统及数字海洋研究与应用。

电子邮箱:lsh@mail.nmdis.gov.cn。