集中居住区农民的社会支持网络研究

——以江苏省为例

庄晓丹

(苏州大学 社会学院,江苏 苏州 215123)

集中居住区农民的社会支持网络研究

——以江苏省为例

庄晓丹

(苏州大学 社会学院,江苏 苏州 215123)

集中居住区农民的社会支持网络主要包括实际支持、心理支持、社会交往支持这三个维度,这是他们被征地后融入新生活的重要保障。实证研究发现,当前集中居住农民的社会支持网络呈现出同质性高,异质性低的特点,血缘、家庭关系仍是他们社会支持的主要来源。应围绕这两个方面做好集中居住农民的社会关系调节,促进社会和谐。

集中居住;社会支持;差序格局

农民集中居住是指将自然村的农民集中到集中居住社区、中心村,亦或是城镇中居住。江苏省是农民集中居住推进的先行者,2005年之后,农民集中居住更是作为江苏新农村建设的有效手段并得到大力推广。江苏推行农民集中居住是农村社会经济发展的必然趋势,也是实现农村集约发展的迫切要求,带来了良好的经济效益、环境效益、社会效益。但是随着集中居住在全国的大力推进,一系列问题也不断暴露出来,尤其是大量群体性事件不断涌现出来,“被市民”,“被上楼”成为了新一轮政界、学界研究的热点(1)。当前人为地进行集中居住,加快城市化进程是否合理?这样做的结果是利是弊?利大于弊,还是弊大于利?很多专家学者、政界人士根据自己的立场,提出了不同的观点。从目前主流态度来看,大多数学者认为,推行农民集中居住,应该遵循生产力发展规律,做到实事求是、因地制宜,防止“千村一面,万村同貌”。而笔者暂且不讨论搞征地建集中居住区的价值判断问题,而就集中于集中居住区农民目前的社会支持状况进行实证分析。

一、实证研究对象及方法

本研究的调查总体是江苏省集中居住农民,调查采用问卷调查方法,调查样本的抽取采用偶遇抽样和非概率配额抽样相结合的方法,并综合考虑调查对象的区域、性别、年龄等特征,调查时间为2011年3月~2011年5月,调查地点分别在苏州、无锡、常州、扬州、泰州、徐州、淮阴7个城市的农民集中居住区。调查中共发放问卷900份,回收740份,回收率为82.2%。其中,男性355人,占48.3%,女性373人,占51.2%;20岁以下占2.4%,21岁~40岁的占39.0%,41岁~50岁的占28.6%,51岁以上的占30.0%;小学及以下学历的占15.7%,初中学历的占42.4%,高中学历的占25.1%,大专及以上学历的占16.6%;未婚的占7.6%,已婚的占89.7%;有固定工作的占60.7%,没有固定工作的占39.3%;家庭收入在2万元以下的占48.1%,2万元~4万元的占33.4%,4万元~6万元的占11.2%,6万元以上的占7.3%;居住时间1年以下的占7.8%,1年~3年的占45.7%,3年~6年的占34.0%,6 年以上的占 12.5%;苏南地区的占36.5%,苏中地区的占 22.2%,苏北地区的占41.4%.

二、实证研究结果

社会学认为,人们活在与他人的关系中,这种关系组成了一个网络,人们通过这个网络获得各种正式、非正式的社会支持,从而获得生存发展所需要的社会资源。大量的研究向我们证实了社会支持帮助人们解决日常生活中的困难和危机,从而缓解个人心理压力,消除个体心理障碍,激发人们的积极情绪,增进主观幸福感。从社会层面来看,完善的社会支持系统有利于降低人们对社会的不满情绪,缓解个人和社会的冲突,从而有利于社会稳定,增强社会和谐。那么集中居住农民的社会支持网络状况是如何的呢?根据调查的情况,笔者从集中居住农民的实际支持、心理支持、社会交往支持、对支持的主观利用这四个维度进行分析。

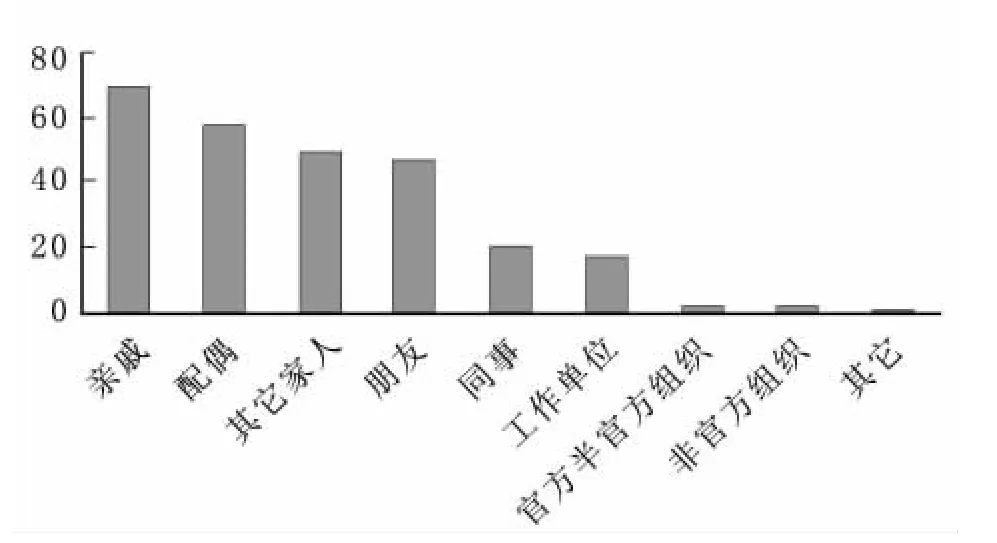

(一)实际支持

实际支持指的是经济支持和实际问题解决的支持,一般包括了借钱、借用日常用品、生产工具、帮忙搬运、提供家务劳动、帮忙照顾等。文本通过“过去,您在遇到急难情况时,曾经得到的经济支持或解决实际问题的帮助的来源有哪些?”这个问题来考察集中居住农民实际支持的来源。调查结果见图1。

图1 实际支持来源

从上图实际支持百分比分布图可以清楚地看到,有69.4%的人表示曾经从亲戚那获得过实际支持,有57.7%的人表示曾经从配偶那获得过实际支持,认为曾经从其他家人和朋友那里获得过实际支持的人分别占48.2%和45.9%。另外,还有19.6%和16.5%的人表示曾经从同事和工作单位获得实际支持,而表示曾经从一些官方或非官方组织获得帮助的比例非常小。

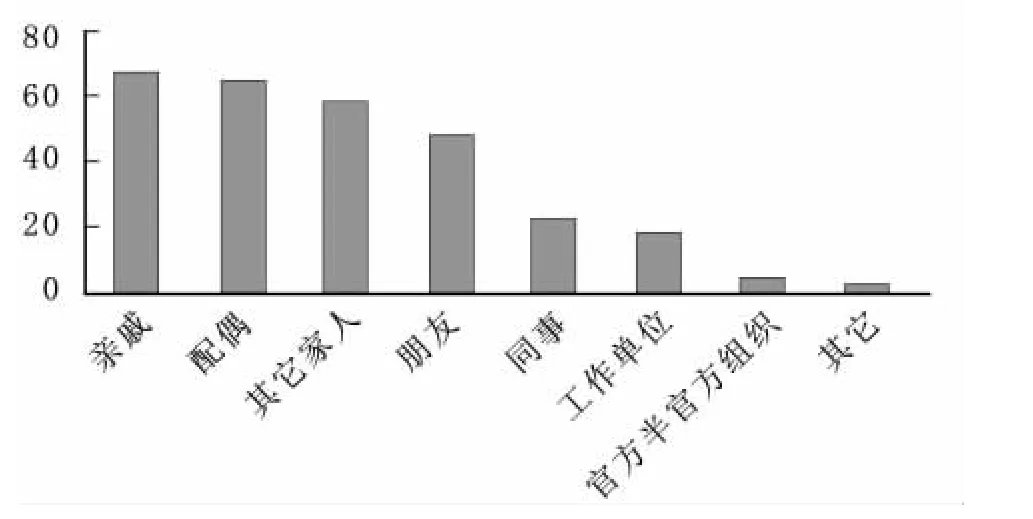

(二)心理支持

心理支持,主要是指当夫妻发生矛盾或者遇到不顺的事情时,给予排解、提供精神安慰和缓解不良情绪的支持。对心理支持来源的调查,本文通过“过去,在您遇到困难或急难情况时,曾经得到的安慰和关心的来源有哪些?”这个问题进行考察。调查结果如图2。

图2 心理支持来源

与实际支持一样,亲戚在心理支持方面所占比重最大,为66.1%,在访谈中笔者也了解到,大部分被访者在遇到夫妻问题时会首选亲戚作为自己的倾诉对象,尤其是一些已婚妇女。心理支持的第二大来源是配偶,占63.6%。一般当人们需要心理支持的原因是非配偶所致时,人们会首选配偶作为自己的倾诉对象。当然,朋友和其他家人在心理支持方面也扮演着非常重要的角色,分别占到了56.8%、48.0%。对于一些未婚青年来说,有时朋友在心理支持方面的作用要超过亲戚,成为最重要的来源。同事和工作单位在心理支持方面也有一定的作用,分别占21.7%、17.1%,而一些官方或非官方组织在心理支持方面所起的作用非常弱。

(三)社会交往支持

社会交往支持是指一同逛街、吃饭、拜访、进行其他娱乐等社交活动陪伴。与心理支持和实际支持网一个最大的不同,社交支持网中,非亲属扮演重要的角色,例如同学、同事、朋友等都是重要的交往对象。这正如一位被访者所言:“我工作的时间特别长,平时交往的主要是同事,因此下班后几个年龄相近的就会一起去逛逛街,或者聚聚。”另一位被访者也说:“平时交往比较多的有同事、朋友,以前的同学。”当然,距离对社交支持会产生重要的影响。距离较远一般会削弱社会交往。这个可以用一个被访者的话来作为例证:“现在玩的更多的反而是小学时候的一个同学,她就在我们镇上,我们一般周末都会聚聚,而大学时候的同学很少聚了,最多也只是在网上聊几句,要好点的就通通电话,有烦心事会找他们聊聊,但很少见面,毕竟太远了。”

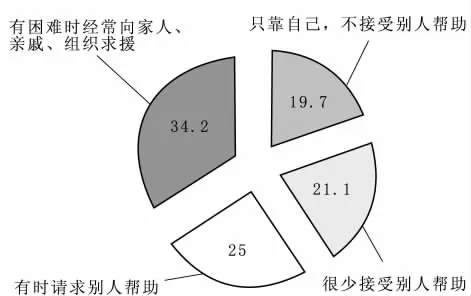

(四)支持的主观利用度

支持的主观利用度是指个体对自身社会支持的利用情况。有些人虽然拥有可利用的社会支持资源,却拒绝利用;而有些虽然社会支持资源客观存在,但是受助者并没有意识到,或者没有积极主动地去利用这些社会支持资源,那么资源本身是不一定成为社会支持的。可见,社会支持资源的存在是人们拥有社会支持的必要条件而不是充分条件,人们如果想更好地获得社会支持就必须积极发挥主观能动性,去获得、利用社会支持资源。对支持利用度的考察,笔者通过“您遇到困难时的求助方式?”这个问题进行考察,调查结果如图3所示。

图3 对支持的主观利用

调查显示,当遇到烦恼时,有19.7%的人只靠自己,不接受别人帮助,有21.1%的人很少请求别人帮助,有时请求别人帮助的占25.0%,而仅有34.2%的人经常向家人、亲人、组织请求帮助。这就是说,将近64.9%的人在遇到烦恼时没有积极求助。

四、研究结果分析

总体上,集中居住农民的社会支持呈现出趋同性、紧密性高、异质性低的特点。血缘、家庭关系是集中居住农民社会支持的主要来源。虽然随着社会的发展,家庭结构也在不断的变迁,更多的联合家庭解体,核心家庭出现,农业社会中的家庭功能也在不断的弱化,但是家庭作为一个社会有机体仍然在当前集中居住农民的社会支持系统中扮演着中心的角色,在社会整合中承担着重要的功能。当人们做重要决定、获取大宗物质支持、获得心理安慰时,都会寻找亲属的支持。当亲属与个人的朋友、邻居有联系时,作用更大。当然,不同的家庭成员提供的社会支持也是不一样的。史怀特运用分析统计方法分析了亲属关系与提供支持的关系。研究发现,未成年子女除了外出时的陪伴作用并不提供任何支持;丈夫和妻子主要提供情感支持,他们是人们在心情不好时的主要倾诉对象,同时人们在讨论重要问题时也经常求助于配偶,他们也是得病时的照顾者,成年的儿子和女儿也能起到同样的作用;母亲和姐妹较之于父亲和兄弟更可能提供以上的这些支持,除此之外她们也是发生家庭矛盾的主要求助对象;父亲和兄弟除了与父母和姐妹提供相似的支持外,当人们需要一大笔钱时,也经常向他们借。此外,借物、访问和家务也由这四种角色来提供。远房的亲戚被人们当做重要的人,但不具体提供任何支持[1]。

俗话说:“在家靠父母,出门靠朋友”。可见,朋友在人们生活中扮演着重要的角色。实证研究发现,朋友一般在社交、陪伴方面扮演着重要角色,例如逛街、娱乐一般会选择朋友,而且心理支持、缓解家庭矛盾和心理郁闷时,朋友也起到了重要的作用。尤其对一些亲属缺乏的人,他们经常有比较要好的朋友,而这些朋友就会像亲属一样提供各种各样的支持。“有不开心的事情会跟朋友说,父母跟他们没什么好说的啊,他们说不通的。”“周末会约上朋友去逛街啊”,“有苦恼会跟朋友说,说说会好很多”。但是,总体上集中居住居民可获得支持的朋友数量偏少。一些研究表明,网络规模越大,就越可能提供社会支持。例如,韦尔曼研究发现,网络规模越大,提供情感支持、物品、服务及陪伴支持的网络成员的数量就越大。同时,网络规模越大,提供支持的网络成员的比例也越高。也即,具有大规模社会网络的人在两方面都占优势:不仅在网络中潜在的社会支持提供者多,而且每个成员提供支持的可能性大,而集中居住农民的网络规模小,也就失去了这两方面的优势。

“远亲不如近邻”。在传统社会中,人们生于斯,长于斯,邻里之间互相信任,互相合作,邻居提供的社会支持往往成为传统社会支持的重要组成部分。邻居的作用往往比较特别,一般会提供小宗支持,如借柴米油盐等日常用品,像农业生产时期还存在借农业工具,互相帮忙收割劳作等,现在虽然生产方式改变,不需要这种支持,但是被调查者普遍认为,自己与邻居的关系比较好,有80%的被调查者认为,邻居能给予一定的关心。但是是否能就此推出邻里之间能给予较大的社会支持呢?答案是否定的。通过实地调查笔者了解到,现在邻里之间表面还是不错的,有空也会在楼下聊聊天,但是串门较集中居住前少了很多,甚至很多人表示从来不串门,而从邻居获得实际的支持就更少了,“现在人都挺实际的,一般人家也不愿意帮忙”,“大家都忙着自己的事情,哪里有空帮你啊”。对此笔者认为有几个方面的原因造成这种现象。首先,生产方式改变了,集中居住区农民有相当一部分人之前从事的是农业生产,而集中居住后转为了二、三产业。我国农业经济是一个小农经济,在生产力、生产工具方面,熟人间经常需要互相借用,存在相互依赖,这在某种程度上促使了彼此的互相支持,而二、三产业的工人一般不存在生产力、生产工具互相借用的问题。其次,现代商业发达,人们生活更加便利,这也削弱了邻里间的互相支持。以前,邻里在柴米油盐方面会互相借用,而现在小区周围都设有商业区,小区内部也有很多的便利店,人们基本的需要都可以通过方便的购买获得,从而减少了邻里间的依赖。再次,新的居住方式带来邻里交往的不便。最后,社区异质性的增加带来人们普遍信任机制的下降,人们出入都喜欢关门,而这道有形的门也筑起了人们心中那道无形的门,从而阻隔了邻里的交往。

同事在社会支持中的作用相对比较弱。在集中居住群体中,有相当一部分人没有工作或者没有稳定的工作,他们本身就缺乏同事群体。另一方面,大量研究表明,随着经济体制的改革,原先单位制特定背景下形成的同事关系不复存在。在社会转型期,人们更多忙于自己的生计,无暇顾及别人,而市场经济背景下的优胜劣汰加剧了同事关系的淡漠。不过问卷调查也显示,集中居住农民与同事的关系比较良好,大部分能给予一定的支持和帮助,但是通过深度访谈笔者发现,同事主要提供的是情感支持和外出时的陪伴支持,在物质支持方面一般非常少。

集中居住农民对社会支持的主观利用总体并不乐观。对于这种现象笔者认为,首先与人的性格有关。不同性格的人对困难、烦恼,会采取不同的处理方式。其次,集中居住农民作为一个整体求助积极性不够,还因为他们内心的无助感。正如一些被调查农民所说的,“有什么好说的呢,大家都差不多,说了也帮不上忙?”“现在大家都有自己的事情要顾,哪能顾上你啊,有些亲戚过得还不如我呢?”而对于一些正式的求助系统他们或者是不知道,或者是不信任。“社区有什么组织我不知道的,都没有听说过。”“政策的东西我都不知道的,大家怎么说我就怎么听了。”“求助社区没有用的,他们怎么会管你的死活,自己过得好就可以了。”“政府哪会管这些啊,现在都让社区管了,社区那些人做什么你自己去那楼里看看就知道了,反正我是不知道的,天天在楼里面,我跟他们平时从来不交流的。”我们知道,社会支持资源并不必然变成社会支持,只有被意识到、被主动利用的社会支持资源才能成为社会支持。因此,要提高人们求助的主动性。另外,人们求助主动性的降低源自人们对政府、对社区的不信任、不了解。可见,加强宣传,推行阳光管理,密切管理者与居民间关系也是当务之急。

五、结语

杨国枢认为,中国人将人分为家人、熟人、生人,家人关系讲究的是责任,而熟人讲究的是人情,生人关系遵循的是利害关系[2]。这些研究包含了下面几层含义:首先,中国人对人没有普遍的信任感,最信任的是家人,其次是熟人,最次才是外人;其次,由此导致中国人最愿意交往、依靠的人是家人和亲属;最后,这并不意味着中国人就不与外人交往,家人和亲属不能或不便解决的问题也只能求助于外人。但是与外人交往的原则是异于家人的,而且交往再多,亲密程度也不比家人。因此一般来说,在中国人的社会支持网中,亲戚的比例一般要大大地高于非亲戚,而且集中居住农民与亲戚的交往强度也强于非亲戚,当然距离对人们的社会交往、社会支持也会产生重要的影响。例如,人们与同事邻居交往的比较频繁,但是这并不意味着他们提供的社会支持就一定多,在重要的事情商量和大宗物质支持方面,集中居住农民仍然会去找家人或亲戚。对此,单从观念上并不能很好地解释。笔者认为,改革开放以来我国实行家庭联产承包责任制,使家庭成为了生产的单位,加强了家庭关系对农民的重要性。另外,社会流动缺乏,也是造成集中居住农民目前社会支持网络现状的重要原因。我国长期实行严格的城乡有别户籍制度,这必然限制了那些出身农民的集中居住居民的交往范围。

总之,集中居住居农民的社会支持正如费孝通先生提出的那样,中国传统乡土社会是一个社会关系构成的“差序格局”,是一个由“一个个私人联系所构成的网络”,犹如水的波纹,“社会关系是逐渐从一个一个人推出去的”,“愈推俞远,也愈推愈薄”。由“家”到“小家族”再到“外人”。

注释:

(1)农民失地并不一定带来集中居住,集中居住也并不一定造成农民失地,而且农民集中居住也并不一定是居住在集中社区,居住在集中社区的农民也并不一定实现了农转非,但是据当前学者研究调查发现,农民失地,农民集中,农民市民化有着千丝万缕的联系,当前江苏省相当一部分失地农民采用了建立新的集中居住社区的形式,而且实现了身份的转换,即农民转市民。而笔者这里要研究的集中居住区居民的社会支持系统即是针对他们。

[1]贺寨平.社会网络与生存状态—农村老年人社会支持网络研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004:32-33.

[2]杨国枢.中国人的社会取向:社会互动的观点[M].台北:桂冠图书公司,1993.

Abstract:Residents in the centralized residential community whose social support network include:practical support,psychological support and Social interaction Support,Social support can help them adapt the new life.Study finds that,currently,the characteristics of residents’social support network are high homogeneity and low heterogeneity,blood and family relationship are still the main source of social support。So we should do social relations regulation to residents living togather focusing on these two aspects to promote social harmony.

Key words:centralized residential;social support;diversity-orderly structure

责任编辑:刘玉邦

Research on Social Support Networks of Farmers Living Concentrated Residential Areas:Case of Jiangsu Province

ZHUANG Xiao-dan

(Social Sciences of Suzhou University,Suzhou Jiangsu 215123,China)

D669.3

A

1672-0539(2012)04-0068-05

2012-03-26

江苏省高校哲学社会科学重点项目(2011ZDIXM021);住房与城乡建设部软科学项目(2011-R5-14)

庄晓丹(1987-),女,浙江温州人,在读硕士研究生,研究方向:应用社会学。