学科化服务中的用户协同组织模式实证研究

●李 玲,牛振恒,李卫红

(1.中国科学院 国家科学图书馆,北京 100190;2.中国科学院 青岛生物能源与过程研究所,青岛266101;3.中国科学院 工程热物理研究所,北京 100190)

1 学科化服务中用户协同的必要性

“协同”概念是物理学家哈肯在耗散理论的启发下所提出的系统学理论。该理论认为,协同的本质是指复杂系统中各个子系统相互协调和作用以实现个体所无法实现的组织目标和结果。[1]学科化服务中的用户协同,是指在图书馆内部各子系统协同工作的基础上,图书馆和用户面向同一目标,协同进行信息环境建设、信息产品开发及信息服务组织等各项工作,使供需双方的资源得以整合,优势得到互补,达到“1+1>2”整体效果。

以中国科学院文献情报系统为例,随着学科化服务的深耕细作和持续深化,多类型用户(包括研究人员、研究生、管理人员和研究所领导)、多元化信息需求(包括基础文献服务、信息技能培训、课题跟踪服务、战略情报服务、个性化知识服务、知识环境构建等)都被极大地激发出来。然而,以国家科学图书馆学科馆员和中科院研究所图书馆员有限的力量,已经越来越难以满足科研一线用户日益增长的多元化、深层次、高标准的信息需求的挑战。面对这种局面,一方面急待提升院所文献情报系统内部的协同效应;另一方面应积极挖掘用户的协同创新能力,建立有效吸纳用户参与的组织机制,在更大程度上实现全院整体效率的最大化。

2 用户协同组织模式的类型划分

划分用户协同的组织模式,可以有不同的视角和标准。本研究按照用户协同的组织化程度,学科化服务中的用户协同组织模式划分为三种类型:个体协同模式、群组协同模式和行政协同模式。

2.1 个体协同模式

所谓个体协同模式,是指用户以解决自己的信息需求为目的、以个人名义参与协同的组织模式。

个体协同模式的主要优势:①对于用户来讲,通过与馆员的配合能够及时解决个人所遇到的问题,参与的积极性比较容易被调动起来。②对于馆员来说,与个体用户协同工作的内容和方式比较灵活机动,便于满足用户个性化、多样化需求。③针对VIP用户服务时,个体协同模式能够发挥显著作用。

个体协同模式的主要影响因素:①用户各自为阵,组织化程度最低。②馆员精力分散,单个用户参与的作用也较为有限,难以形成规模服务效应和高端服务产品。③服务覆盖面低。

2.2 群组协同模式

所谓群组协同模式,是指为了提高用户协同的组织化程度,把用户按照用户类型、需求类型、研究方向、兴趣爱好等因素划分成若干个用户群组,使用户能够以群体方式参与活动的组织模式。

用户群组可以按多维度来划分和设置。既要善于利用研究所原有的科研组织结构来设置用户群组,充分发挥原有科研组织结构的渠道优势;同时又要善于突破原有科研组织结构的局限性,按用户类型和需求层次横向设置用户群组。如针对研究生,既可以研究生会为单位设置一个用户组,为研究生整体提供服务;也可按年级进一步细分为几个用户组,从而为处于不同学习阶段的研究生提供差异化服务。

群组协同模式的主要优势:①有效提高了用户协同的组织化程度,提高了服务效率;②馆员面向群组用户提供集中服务,能够迅速形成规模服务效应,提高服务的覆盖面;③可以充分发挥每个群组中核心成员的凝聚力和桥梁纽带作用,共同策划、组织嵌入科研过程、针对性强的活动。

群组协同模式的主要影响因素:①群组协同的稳定性往往取决于群组中核心成员的态度,他们协同工作的积极性需要经常性维护。②群组中成员信息也需要经常性维护。③群组协同模式对馆员的策划、组织和沟通能力要求比较高。

2.3 行政协同模式

所谓行政协同模式,是指研究所领导或管理部门指定相关人员与馆员协同开展工作的组织模式。随着科研环境的变化和研究所自身创新发展的需求,行政化模式正在扮演着更为重要的角色。

行政协同模式的主要优势:① 用户与馆员协同关系的稳定性最高,有利于维系双方长期稳定的合作关系。② 研究所领导重视,有利于实现研究所层面的战略目标。

行政协同模式的主要影响因素:① 行政协同模式能否形成,取决于研究所领导的态度和支持力度。②行政协同模式对馆员的要求进一步提高。

3 实际应用案例

3.1 用户培训中的用户协同组织模式

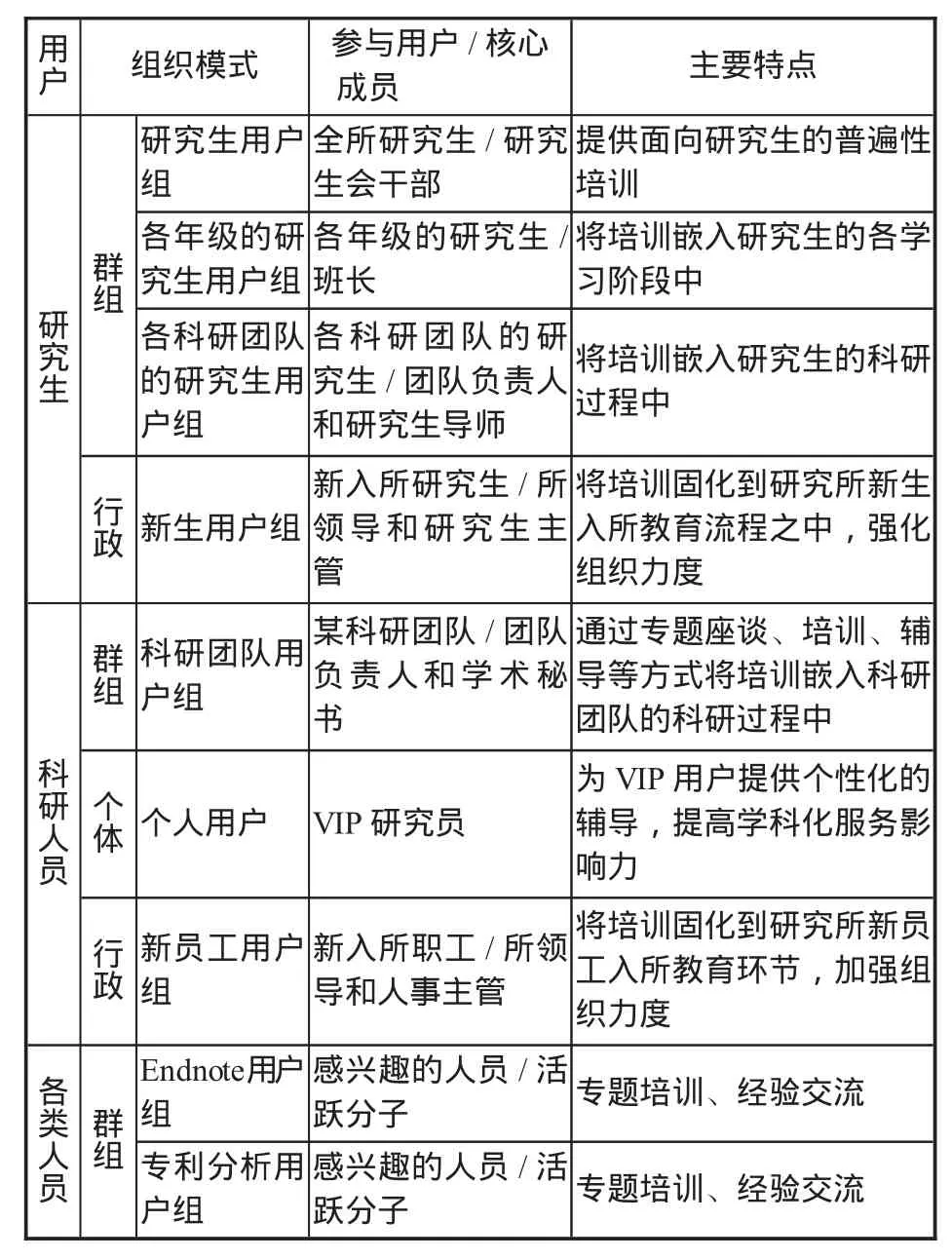

用户培训是学科化服务中的重要工作任务之一,对于提升用户的科研效率发挥着显著作用。在培训组织过程中,我们尝试将个体、群组和行政三种用户协同组织模式有机组合,逐步形成了一套行之有效的用户培训组织体系(见表1),取得了很好的培训效果。

(1)针对研究生用户,在培训中主要采用了群组协同和行政协同的组织模式。在培训工作起步阶段,将全所研究生视为一个用户组,通过与研究生会合作,为广大研究生提供普遍性的信息技能培训。随着培训工作的逐年深化,又将研究生按年级细分为不同年级的用户组,按照研究生所处的学习阶段把更具有针对性的培训内容嵌入其中,从而细化了培训内容。此外,又根据科研团队研究生培养的需求,主动与研究生导师开展合作,共同指导研究生完成开题检索报告,帮助研究生在实战中切实提高信息素质能力。通过上述多样化实践,研究生用户培训工作日益受到了研究所的重视,在行政部门的大力帮助下,已将新生培训固化到每年一度的研究所新生入所教育流程之中,使新生培训从群组协同组织模式转化为行政协同模式,提升了用户协同的组织力度。

表1 用户培训中的用户协同组织模式

(2)针对科研人员用户,灵活运用了群组化、个体化和行政化的培训组织模式。首先,采取群组协同模式为每个科研团队设置了一个用户组,通过与团队负责人、研究生秘书的密切沟通,提供针对性强的培训和交流活动,将培训活动嵌入科研团队的科研活动过程之中。其次,针对VIP科研人员,采用了个体协同模式,及时了解他们的个性化需求,见缝插针上门辅导,帮助他们在繁重工作之余也能够了解提高科研效率的最新方法。此外,对于新员工采用了行政化协同模式,将培训固化到研究所新员工入所教育流程中。

(3)以兴趣为切入点建立专题用户组。如Endnote兴趣组、专利兴趣组等,为相同趣向需求的用户提供特定的培训或交流内容。

3.2 资源建设中的用户协同组织模式

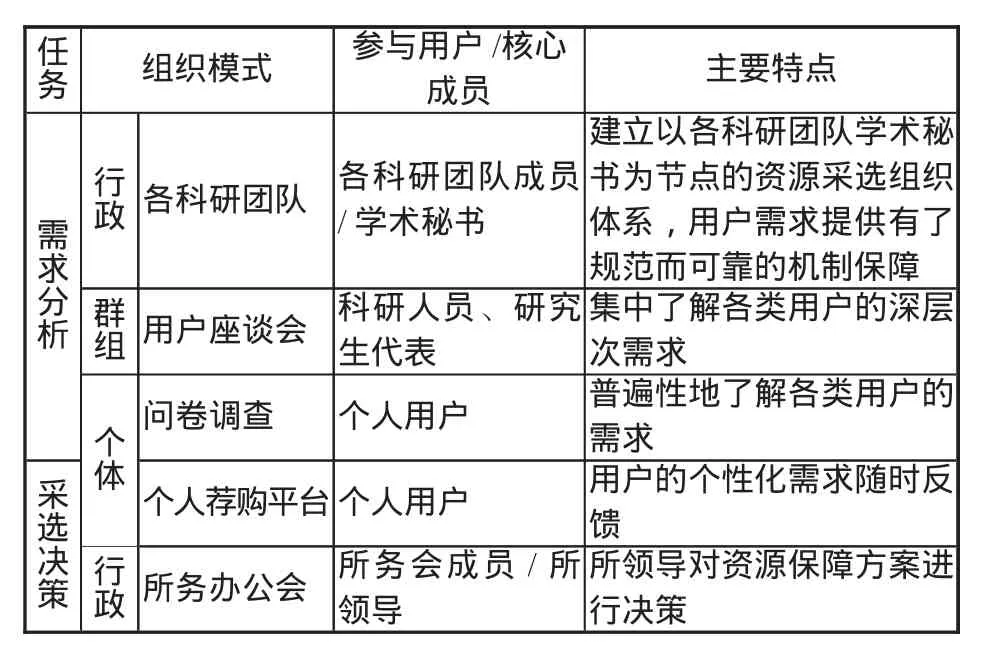

研究所信息资源保障体系是学科化服务的基础性工作。青岛生物能源与过程所作为新建研究所,探索形成了一套有效的资源建设用户协同组织模式(见表 2)。

(1)借助行政协同组织模式自上而下的推动力,建立了以各科研团队学术秘书为节点的资源采选组织一方面,各科研团队的信息需求可以通过学术秘书集中、规范地表达出来;另一方面,图书馆提供的信息资源保障方案可以通过各学术秘书组织科研团队进行审核和验证,对方案中每一种资源给出明确的需求强度与采购意见,使得用户需求分析有了规范而可靠的机制保障。(2)发挥群组协同组织模式灵活性强的优势,召开由科研人员和研究生代表参加的用户座谈会,面对面地集中听取他们的深层次需求和建议。(3)发挥个体协同模式个性化强的优势,通过问卷调查、用户荐购等多种渠道了解个人用户的多样化信息需求。[2]

表2 资源建设中的用户协同组织模式

3.3 情报服务中的用户协同组织模式

由于情报研究是一项难度较大的工作,检索策略或统计指标的微小变化,也可能会导致分析结果的巨大差异[3],因此从检索策略的制定、文献的筛选和解读都需要专业人员的参与。科研用户和馆员各有自己所擅长的技术领域,协同工作模式可以加速相互间的互补和学习,将各自优势互相渗透、互相融合。

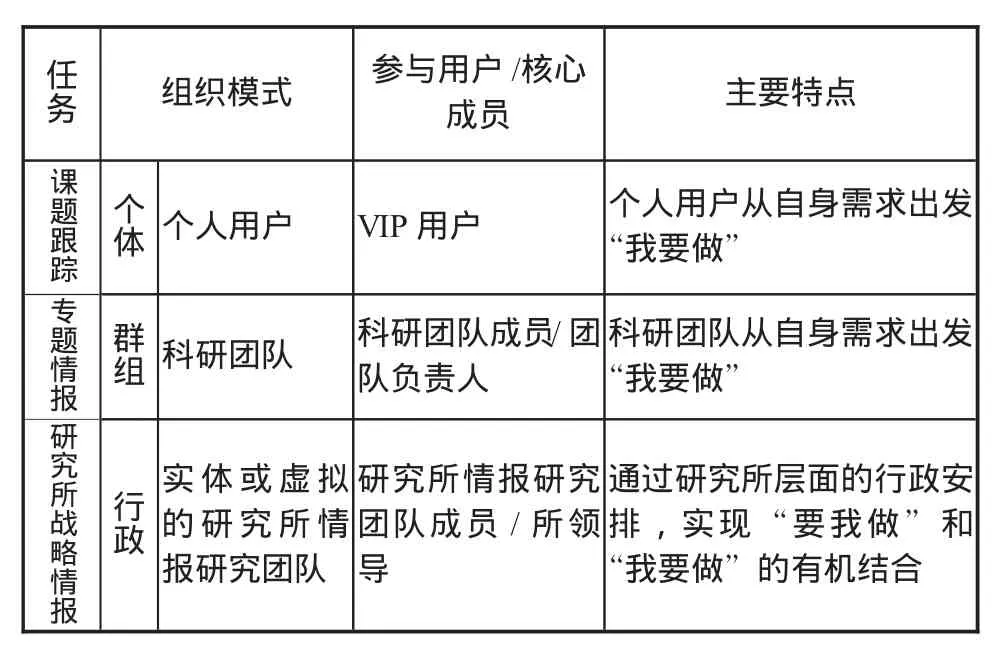

在实际工作中,针对不同层面的情报需求,采取了不同层面的用户协同组织模式(见表3)。(1)对于重点个人用户,采用个体协同模式,通过与用户个人充分互动制订检索策略,定期提供最新课题信息。(2)对于承担重大科研项目的科研团队,采用以群体协同模式,充分发挥科研团队中研究人员和研究生的作用,协同情报收集和分析。(3)对于研究所战略情报研究需求,可借助行政推动力由研究所组织专门团队与馆员协同开展工作。如青岛生物能源所组建了一个实体战略情报研究团队,其中有5-6人专职从事研究所战略情报研究;工程热物理所则把研究所战略情报研究的任务分解给各个重点研究方向研究团队,与院、所图书馆员协同开展工作。

表3 学科情报服务中的用户协同组织模式

4 用户协同中需要注意的问题

4.1 注意激发用户协同的积极性

用户协同是与学科化服务价值链相关联的活动,但它并不是自然而然产生的,而是需要馆员在一线服务中创造条件和把握机会,以自身的服务效果激发用户的协同积极性,引导供求双方从单向服务转变为密切互动、协力解决问题的合作伙伴。

4.2 注意降低用户协同的难度

用户参与遵循“最小省力原则”,用户总是期望以最小的努力去争取最大的收益。[1]这就需要馆员在与用户合作时应事先做足前期准备工作,尽量减少用户参与的程序,缩短用户参与的时间。如在邀请用户参与需求分析时,可以把需要了解的各种问题以表单或调查表的形式精心设计,使用户能够通过简单的勾选动作,花最少的时间表达出他们的需求。这种贴心的做法,会赢得用户的好感和参与协同工作的积极性。

[1]任福珍,卢桂兰.论图书馆系统中的协同[J].现代情报,2003(4):117-118.

[2]黄丽红.高校图书馆“读者参与”的采访策略解析 [J].医学信息学杂志,2008,29(5):66-69.

[3]孙成权,肖仙桃.国际科学发展态势与中国科学的影响力[M].北京:科学出版社,2005:12.体系。