在埃及

/ 浙江_鲍 贝

作 者: 鲍贝,作家,出版有长篇小说《伤口》《爱是独自缠绵》《撕夜》《你是我的人质》,散文集《轻轻一想就碰到了天堂》《悦读江南女》等,现居杭州。

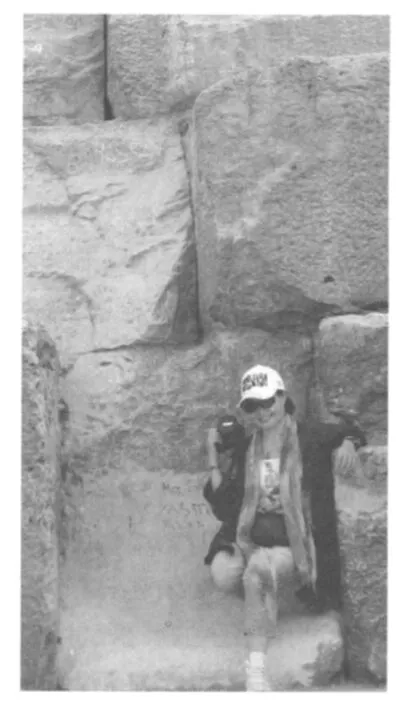

金字塔

在埃及,神绝不是虚无的。它不在彼岸,是此在的,它就在身边。只要你抵达埃及,见到金字塔和那些浩浩荡荡建立在城市中心的坟墓群,你就会强烈地感觉到。

那天阳光凶猛,感觉能将人晒焦。可在见到金字塔的时候,却浑然不觉周围的热气腾腾。看到的第一座金字塔是昭赛尔法老的阶梯式金字塔,是埃及最古老的一座。塔座的石块好多已剥落,据说是被当地人偷偷挖去修建自家房子了。在当地人看来,用来修建金字塔的石块是由神灵护佑的吉物。现在,这座最古老的阶梯形金字塔,已搭起了脚手架,工人们正在进行修缮。靠近它,感觉有些危险,仿佛哪一块巨石冷不丁就会轰然滚落下来。

听说,最大最有名的是胡夫金字塔,不仅允许爬上去,还允许进入到金字塔内部去参观。于是,迫不及待地赶过去。

胡夫金字塔在吉萨,离开罗城市约四十分钟车程。在1889年巴黎建起埃菲尔铁塔之前,它一直是世界上最高的建筑物。这座金字塔的底面呈正方形,每边边长二百三十多米,绕金字塔一圈,差不多要走一公里的路程。胡夫金字塔除了规模巨大之外,它的建筑技巧更是令人惊叹,塔身的石块之间,没有任何水泥之类的粘结物,而是一块石头叠着另一块石头,每块石头都磨得很平,石头与石头的缝隙,连刀都插不进去。每一块石头都在两吨以上,谁也不知道这些巨大的石头,是怎么被叠上去的。

在胡夫金字塔不远处,还有海夫拉法老的金字塔和门卡乌拉法老的金字塔。在埃及,有一百多座金字塔,大小形状各不相同。为了不被盗墓者发现,许多法老将金字塔修建在不为人知的隐秘地带,迄今为止,仍有一些金字塔没有被找到。事实上,除了未被发现的金字塔之外,法老们的木乃伊和殉葬品,已经被古代盗墓者和19世纪的欧洲人扫荡一空。我们所看到的金字塔里,早已空无一物,只有冰冷的石块和无穷无尽的时间。

从金字塔里挖出来的部分木乃伊和殉葬品,被陈列在开罗博物馆里。制作木乃伊的巨石像一张床,死去的古埃及人就躺在那里,开肠剖肚整个程序下来需要一个多月,才能被制作成一具可以永久保存的木乃伊。木乃伊竖放在密封的盒子里,付一百美金,工作人员会打开来让你看一眼。漫步其间,你会被这些陈列的殉葬品吓着。实在昂贵得难以想象!金的床、金的椅子、金的面具,以及一具具赤金的棺材,和一些千奇百怪的物品。最令人惊愕的是,胡夫法老穿过的两条内裤,也被陈列在其中,一条能包住臀部,很宽松;另一条,是内裤里的内裤,其实是个长长的小布袋,就像避孕套的加大版。面料都是麻质的,本白色,泛着旧暗的黄。从这个小物件里,我们也许可以感知当时的法老对自己的珍爱程度。其中有七具金棺材,从大到小,一具套着一具,有点像中国的套盒,也是从胡夫金字塔里挖出来的。套在七具金棺材最外面的,是一具石头棺材。石棺还留在金字塔里。想要见到那具石棺材,就得进入胡夫金字塔的内部。

当然,并不是为了去看那具巨大的石棺材,才下的决心深入到金字塔里去的,实在是为了满足自己的好奇心。

拿到门票,心按捺不住地紧张。处于古汉语里的“惴惴”、“忐忑”之中,还有些敬畏和凛然。金字塔外部阳光四射,它在你眼里是一座伟大的建筑物,而一旦进入,你会立即明白过来,这座神迹一样的建筑物,它其实是一座坟墓,你进入的是一座墓穴的内部或者深处。建于埃及古王朝时期。这是一个超现实主义的现场,而我,正要鼓起勇气穿越它。

谢天谢地,一位小孩愿意陪我进去,很阳光的中国孩子,在英国读书,是个无神论者,不会疑神疑鬼地去迷信,也不会有怪念头出来阻碍他。我叮嘱他,我们不能在下面呆太久,因为空气太糟糕。二十分钟的时间,我们最好能够缩短在十分钟内就出来,还有,我们不能分开,要一起走。小孩说,好吧。听说里面很暗,我们没带手电。小孩没再作声。没走几步路,一个大概陡峭至45度的洞穴忽然出现在眼前,我们必须猫着腰,将身体折成直角才能进入。小孩走在我前面,他的头从腰部转过来,忽然对我说:我有点不想进去了。我推了他一下,与其说是在推他,还不如说是在推自己。我已容不得他犹豫,更不允许自己多想。我们要对付的,不是鬼怪魂灵,而是,需要战胜黑暗和未知的勇气。

这里曾是死者进入的地方,是通往阴间的入口。对古埃及人来说,这里又是通往乌托邦世界的洞天福地。《金字塔铭文》中有这样的记载:“为他建造起上天的天梯,以便他可由此去到天上。”金字塔,即天梯。角锥体的金字塔形状,又表示对太阳神的崇拜,因为古代埃及太阳神“拉”的标志是太阳光芒。站在金字塔棱线的角度朝西方看,可以看到金字塔就像撒向大地的太阳光芒。在古神庙看到的很多方尖碑,也拥有同样的意义,象征太阳的光芒。

进入到胡夫金字塔内部的我们,所能看见的和能感受到的,只有黑暗、石头,还有糟糕污浊的空气。不敢大口喘气,也不想张口说话,围巾一直捂着鼻子,快窒息为止。四千多年前的气味扑面而来,实在不好受。不知下到多少石阶,有一个一米多见方的平地,可以容我们直立起身子休息一会。继续往上爬时,仍然需要猫起腰,屈弯至90度。爬行至石阶的尽头,终于到达一个几平方米的平地,一位身穿长袍包着头布的埃及男人,手里晃着一支手电筒的光,开始用他的阿拉伯语向我们介绍。看不清他的脸,也听不懂他的话,陌生的语言,让他感觉很遥远,很诡异,像一个来自阴曹地府的幽灵,若即若离地跟随着我们。在他手指的方向,我看到了那具巨大的石棺材。

小孩捂着嘴发出呕吐一样的声音,我以为他要呕吐。他说他只是在大口喘气,不能再呆下去了,会窒息。我带着他逃一样离开现场。这一刻钟,我们到达了墓穴的深处。事实上,除了一具石棺材,我们什么也没见到,里面一无所有。

失望么?也未必见得。至少没有遗憾。虽然我们的到达,只不过满足了一下好奇心,经历了一次穿越。穿越一座四千多年前的古墓穴,穿越自己。世界没有内部。也没有深处。它从来就不会真相大白。

然而,有那么多的人,都想当然地觉着,世界有朝一日总会真相大白。为了揭开金字塔之谜,全世界的人都用尽了脑子,甚至用炸药将金字塔炸开一个洞,以便研究,试图作出科学的解答。这听起来多么荒谬!他们早已丧失了对自然万物的敬畏和恐惧,成了彻底的唯物主义者。战胜迷信,确实可以给人开发世界的勇气,但毫无顾忌的无所畏惧,对于人类却是一种灾难。

这些巍然屹立的金字塔,是奇迹,也是神迹。神迹是人无法揭秘的。古埃及人的智慧,难住了全世界!它神秘得令全世界的人慕名来到此地,像一脚踏进了“世界深处”,以为走在神秘的世界内部,却只不过在自己的幻觉里面走了一趟。在离开之际,恍然如梦初醒,仿佛获得一次重生。

神庙

古埃及的神庙,被称为“神的家”,是供奉逝世法老的地方,也被称为“亡君的家”。法老死后,为了举行来世轮回的仪式而设立的场所。

四千年之后的今天,神庙已是残墙断壁的废墟。走进卡尔纳克神庙遗址的那个下午,是我与四千年前的古埃及文明相遇的下午,感觉我的气就没喘过来,完全被镇住了。行走其中,一些汉语里的词汇,仿佛迅速在这片废墟里找到依据,并一一在我眼前复活:强权、霸气、雄伟、男性……这是一个男性或者说雄性的世界,它跟女性没有关联。女性在这里找不到任何痕迹。所以,在古埃及能够出现一位女法老,真的是一件惊世骇俗的事情。

我的心无端地热烈起来。总是这样的。每当我与千古遗址的废墟相遇,就会产生出异样的感觉。记得那年去古格和吴哥窟,也是这样,心无端地热烈着,喘不过气来。走在经历四千多年沧桑的古埃及神庙里,我明白,我不仅被热烈和敬畏所包围,那感觉真的是撼人的。

在巨大的废墟里走,你得不断对抗自己的虚弱和渺小,你的神经会变得无比脆弱,又极其敏感,一触即悲情漫漫,觉得人生虚无,活着虚无,一切都是无意义的。悲情与虚无感,又令人生出一些诗意来,你感觉你只是一个灵魂,游移于谜底一样的废墟之上,俯视各种感受、幻觉、传说、神话、意义、奥秘,以及不可泄露的天机……直至离开,你会吓一大跳。

当然,人总是被自己的心给吓着的。古汉语里还有一个词语叫“压惊”。人在受了惊吓之后,需要压压惊。回到开罗,住进酒店,怎么也睡不着。酒店的院子很大,转来转去直至夜半零点,此刻的开罗,整个城市在沉睡,而我醒在开罗,醒在这个城市的某个酒店的院子里。没有任何人可以在这个时间被你打搅,陪你说话。酒店大堂还亮着灯,角落里还有人在弹唱,看起来应该是一个酒吧。我游荡着走进去,坐在吧台前,要了一杯咖啡。一个欧洲男人坐在我对面,他寂寥淡漠的脸容,沉静在一杯晃荡的红酒里。

咖啡来了,咖啡的浓香和服务生暧昧的笑容,立即让我回到了现代。

埃及女人

在埃及的日子里,跟我们打交道和说话的全是男人。仿佛我们踏入的,是一个没有女性的国度:粗粝、单调、喧嚣、混乱不堪……

从开罗到卢克索,又从卢克索回到开罗,几乎所有的商店、餐厅、咖啡馆、小商品市场等公共场所里,看不见一个埃及女人。连女人用的香精店里,也都是雇佣男人当服务生。

偶尔在路上遇到的女人,都身穿长长的黑袍,蒙着乌黑的面纱,行色匆匆,低着头走路。看多了,眼睛慢慢像受了伤,变得有些酸涩。像面对蛮荒。藏匿于黑面纱后面的那颗灵魂,当她向我揭开黑色面纱的瞬间,是否会领我到世界的另一面。

埃及信奉伊斯兰教。听人说过这样一个故事:很久以前,女人和男人一样,不用戴面纱。有一天,一个男人喝醉了酒去清真寺做祷告,看见一个貌美如花的女子,遂起了欲念之心,过去骚扰那女子。从那以后,所有进清真寺做祷告的女人,都必须戴上严严实实的面纱。现在信奉伊斯兰教的女人,依然不能上班,不能在公共场所露脸。她的脸除了家里人,一生只能让一个男人看见。而在埃及的伊斯兰教律法里,其中有一条是:男人允许娶四个妻子。

在上世纪60年代末,萨特和波伏娃曾抵达埃及。当时的总统纳赛尔亲自接待了他们,并派出一架小型飞机专供他们使用。埃及政府请求萨特和波伏娃向全世界传达埃及政权正在为之奋斗的埃及人民的事业。在这场被精心安排的政治活动里,波伏娃却对另外一些事情起了好奇心。她在埃及的土地上,看到了贫穷的村庄,看到了因饥饿而瘦弱的农民,看到了天天蒙着面纱不得参加工作的女人。

波伏娃与埃及的女权主义者取得了联系,她们中有记者、律师,还有医生。她们不戴面纱,但却从来不迈出家门一步。不管在咖啡馆的露天座上还是餐厅里,从来都看不见埃及女人的身影。波伏娃在开罗演讲,愤怒地指责埃及人在面对妇女时就像“封建主、殖民主义者、种族主义者”。她甚至用他们自己正在进行的独立战争的名义来谴责他们。波伏娃的那一次演讲,愤慨激昂、言辞激烈,而台下却只有女人在鼓掌。讲座结束后,一些男人上来与她理论,想让她理解女人的不平等是《可兰经》里记载的,应该被当做是一项神圣的、凌驾于所有法律之上的规则来遵守。

波伏娃在开罗接受了大量采访,她一再批判对妇女的歧视,谴责那些认为妇女有宗教赋予的永恒使命,或是因生理特征而具有特别功能的人。

纳赛尔执政的时代过去了。波伏娃也早已离开人世。埃及的女人却依然蒙着面纱,她们的世界依然一片漆黑。不知道还有没有人像波伏娃那样,再跑到埃及去替那些可怜的女人们申诉。

那天我跟萨拉丁聊天,聊起埃及女人每天蒙着面纱生活,不得参加工作的事。萨拉丁家住开罗,是一位地道的埃及人。他说,其实他也主张女人和男人一样,可以揭去面纱,自由地去呼吸,去参加一些工作。萨拉丁还知道我们中国妇女缠足的历史。我说,让女人缠足和让女人蒙着面纱,都是对女人身心的一种摧残,是男人强权之下的产物。萨拉丁笑笑:在你们中国,妇女已经解放了。在我们埃及,要揭开这层面纱,恐怕没什么可能性。

只要你们男人都反对女人蒙着面纱,为什么就不可能?记得我问萨拉丁这句话的时候,是在去年秋天。还记得萨拉丁指了指大街上到处悬挂着的一张大头肖像,脸上夹杂着被压抑的鄙夷之色,说:我们也反对他,做了三十年的总统,还不肯让位。萨拉丁的意思是,他们只不过是平民百姓,平民百姓的反对与支持,向来都只是内心里的事,是起不了任何作用的。

还是让我来描述一下那张肖像吧,就像上世纪80年代在中国的大街小巷家家户户几乎都能看到的主席像。不管在开罗,还是在卢克索,我无数次看到他:黑西服,黑领带,白衬衫,四方脸,平头,脸容虽然带着些笑意,但更有着君临天下的威严与霸气。他就是埃及总统穆巴拉克。看上去大概四十多、五十岁不到的样子。那是他照片上的年龄。萨拉丁说,这张照片在埃及挂了三十年一直就没有换过。生活中的穆巴拉克,已经八十五岁高龄,都老得不成样了。

回国之后不久,便有消息说,埃及民众开始抗议,要推翻穆巴拉克。一场革命持续了大半年,穆巴拉克终于在今年的2月11日被迫下台。这场革命的成功,让所有人感到欢欣鼓舞。我想在埃及的萨拉丁,以及像萨拉丁一样心里暗藏着一份隐秘期盼的人们,也一定会为此感到高兴。

谁说平民百姓说的话没有用?民意是不可违背的,任何的专制统治与强权,最终总会被推翻。只是时间问题。那么,顺着民意,埃及的女人,是否很快也会被允许揭去那层讨厌的面纱,可以和正常人一样在阳光下自由地呼吸,露出她们美丽的容颜?

我是女人,祈愿天下所有的女人都能够享有平等和自由的权利。