突破原子基石论 人类认识深入到微观世界(上)

——科学发展的人文历程漫话之十一

钱时惕

(河北大学 河北 保定 071002)

1 突破原子基石论的三个实验

突破原子基石论(原子不可分、不可入、不可转变),把人类认识引入微观世界的是三项实验性的科学研究.

1.1 X射线的发现

图1 伦琴 德国物理学家

1.2 放射性之发现

X射线发现后,人们自然要追问,这种射线是从哪里发射出来的?它的本质是什么?

法国物理化学家贝克勒尔(H.A.Becquerel,1852~1908)在研究上述问题上,发现了一种类似于X射线,但不同于它的某种物质.这种现象后来叫做天然放射性.

1896年,贝克勒尔发现铀具有天然发射性.1898年,居里夫人(M.S.Curie,1867~1934)发现镭也具有天然放射性.现在知道,这种天然放射性实际上是原子核蜕变的反应.所以说,天然放射性的发现捕捉到原子核内部结构的信息.

1.3 电子的发现

19世纪中叶以来,人们一直在讨论阴极射线的本质是什么?1897年,英国物理学家汤姆孙(J.J.Thomson,1856~1940,图2)在进行阴极射线实验时证明;阴极射线实际上是带负电的粒子,后称为电子.经精密的测量及计算,这种带负电的粒子其质量为9.1×10-31kg,为最轻的氢原子质量的.进一步实验证实,任何一种物质作阴极都可以发出这种射线,这就说明任何一种原子都含有电子.电子的发现直接证明,原子内存在着比原子还小得多的粒子,原子确实具有内部结构.

图2 汤姆孙 英国物理学家

1.4 X射线 放射性 电子发现的意义

X射线,放射性,电子的发现带来了原子内部的信息,强烈地冲击着原子作为宇宙基石的传统观念;同时,也就否定了所谓科学发展已达“頂蜂”的认识,揭开了人类对于原子内部世界研究的序幕,打开了从宏观进入微观的大门,开辟了现代科学发展的道路.

2 黑体辐射之谜及能量子假说的提出

2.1 黑体辐射之谜

19世纪上半叶,人们已经认识到光谱、热辐射与光辐射是统一的.与科学发展的这种形势相呼应,到19世纪后半叶,以城市与工厂企业照明技术发展的要求为背景,科学界加速了对热辐射的研究;这种研究,当时是以绝对黑体(开有一个小孔的空腔)为典型来进行的.在这方面,基尔霍夫起了奠基作用.1860年,基尔霍夫证明:绝对黑体的辐射本领是一个与辐射体本身的性质无关而仅由波长与温度来决定的普适函数.

19世纪后期,热辐射的研究集中在寻找基尔霍夫所指出的普适函数.当时,许多著名的物理学家都被吸引到这个重要的研究课题中来,但一直没有得到令人满意的结果.其中,较好的是英国物理学家瑞利(Rayleigh,1842~1919)、金斯(Jeans,1877~1946)和维恩(1864~1928)分别提出的两个公式;但和实验相比,瑞利 -金斯公式只在低频范围符合(在高频范围导致发散,称为“紫外灾难”);而维恩公式只在高频范围符合;两者都不理想,从而形成了“黑体辐射之谜”.

2.2 能量子假说的提出

普朗克1895年开始对热辐射进行了系统的研究.他用带电谐振子与电磁场在封闭空腔内相互作用的模型来研究黑体辐射问题.经过几年艰苦努力,终于找到了一个和实验相符的经验公式.但为了从理论上得出正确的辐射公式,普朗克(1900)发现:必须冲破机械自然观的主要观点——运动的连续性原理,假定谐振子辐射(或吸收)的能量不是连续地、而是一份一份进行的,只能取某个最小数值的整数倍.这个最小数值ε=hν,称为能量子,其中ν是辐射频率,h现在叫做普朗克常量.

3 量子概念的艰难确立

上述结果,普朗克于1900年12月14日在柏林物理学会的圣诞会上宣布.后来,人们把这一天看成是量子论的诞生.不过,当时的物理学界对此反应并不热烈,其原因在于,大家并没有认识到作用量子的意义,包括普朗克本人在内.普朗克在谈到当时的认识情况时写道,能量子“纯粹是一个形式上的假说,我实际上并没有对它多想.”[1]作用量子的意义,是经过正反多次反复,才从“纯粹是一个形式上的假设”水平,逐步揭示出来.

3.1 “紫外灾难”暴露了经典物理的严重缺陷.

对于认识作用量子的意义,瑞利和金斯的工作,从反面起了推动作用.1900年,瑞利发表了一个辐射公式.这个公式是严格按电动力学与统计力学而推导出来的,从经典物理学的角度来说,它是无懈可击的.但是,这个辐射公式仅在长波范围与实验相符,而在短波部分则导致发散.按照这个公式,在一个空腔辐射系统内,振子的能量要不断地转化为电磁场的能量,直至自身温度达到绝对零度,而电磁场系统的能量会不断增加,其中短波部分的能量密度会变得无穷大.这当然是荒谬的结果,但它却是能量均分定理(其基础即运动连续性原理)的必然产物.这就暴露了经典物理在处理辐射问题上的严重缺陷.由于问题出现在短波部分,故在历史上称之为“紫外灾难”.

3.2 光量子假说的提出

1905年,爱因斯坦发表了论文《关于光的产生和转化的一个启发性观点》,提出了光量子假说.光量子假说比普朗克能量子概念大大前进了一步.在普朗克理论中,能量量子化只是辐射的发射或吸收过程的特性,而爱因斯坦认为辐射场本身就是量子化的,辐射场“是由个数有限的、局限在空间各点的能量子所组成,这些能量子能够运动,但不能再分割,而只能整个地被吸收或产生出来.”[2]根据这个观点,爱因斯坦完满地解释了光电效应及其规律.

3.3 固体比热量子理论的成功

19世纪后期,物理学在实验中已发现,固体比热随温度降低而变化;经典物理学无法解释这一现象.1906年,爱因斯坦把量子概念用于固体比热问题,他将普朗克谐振子的平均能量公式代替经典物理学的能量均分定理,基本上说明了固体比热随温度降低而变小,到绝对零度时趋于零的结果,从而显示了量子概念的威力.

3.4 认识在混乱与困惑中不断提高

然而,尽管量子概念在黑体辐射、光电效应、固体比热三个方面取得重大成功,但由于运动连续性原理在科学中的深远影响,人们对量子概念的性质还是存在种种怀疑.问题是否可能有别的解释? 难道非得承认运动不连续性?总之,到1905年前后,作用量子的意义在很多方面仍未得到澄清,人们的思想还处于混乱之中.

1905年,为了消除发散问题而造成的困难,金斯假设:谐振子的能量全部转化为空腔辐射能的过程进行得非常缓慢,要以百万年或十亿年来计算,因此,实验测得的辐射强度的分布并不是平衡态下的分布,而瑞利 -金斯公式给出的是平衡态下的分布;因此,理论与实验之间的分歧就不足为怪了.这种解释当然是站不住脚的.事实上,所有辐射定律(斯特藩 -玻尔兹曼定律、维恩位移定律、普朗克辐射公式等)都是以平衡态为基础的,它们都能与实验相符,为什么唯独瑞利 -金斯公式例外呢?金斯的辩解,说明他顽固地坚持旧的观点,在理论与实验发生矛盾时裹足不前.普朗克不同意金斯的解释.普朗克指出:“所讨论困难之产生,仅仅是因为把能量均分原理不恰当地应用于一切独立的状态数之故.”[3]这当然是切中要害的批评.但此时的普朗克并没有以此为起点,进一步引申到彻底否定能量均分原理赖以成立的运动连续性原理普适性.量子化概念在普朗克的思想中还没有上升到独立概念的地位.他一直在探讨把作用量子纳入经典理论的途径.金斯的辩解,得到作为当时“科学领袖”洛伦兹的赞同.1908年洛伦兹提出:期望通过重新做实验来解决这个辐射问题.洛伦兹的提议,引起维恩等一大批物理学家的激烈反对.因为,普朗克的辐射公式已千百次在所有光谱区域和温度范围里为实验所证实,而瑞利 -金斯公式在短波范围不仅与一切辐射观察到的结果不符,而且,与热平衡的日常经验也全然冲突,为什么还要偏袒瑞利 -金斯公式?在强烈的批判下洛伦兹改变了自己的观点,承认能量元ε=hν在热辐射定律中起着一定的作用.

而普朗克的思想始终处于犹豫、傍徨、思考之中.事实上,普朗克始终坚持“在将作用量子引入理论时,应当尽可能保守从事,这就是说,除非业已表明绝对必要,否则不要改变现有的理论.”[4]正是在这种思想指导下,普朗克对爱因斯坦的光量子假说一直持批判态度,认为他走得太远了.

3.5 量子概念的最后确立[5]

然而,科学发展的潮流是不会逆转的.作用量子像幽灵一样,出现在被研究的许多现象之中,如X射线韧致辐射的短波极限(1907)、基本光化学定律(1908)、哈斯的原子研究(1910)、索末菲关子电子与分子的相互作用的探讨(1910)、弗兰克和赫兹实验(1911).在这种形势下,1911年10月29日,在能斯脱的组织下,于布鲁塞尔召开了第一届索尔未国际物理会议,专门讨论量子理论问题.参加会议的只有18人,都是第一流的物理学家,所以影响很大.会议肯定了量子概念,一些原来持反对观点的人,如彭加勒等,都转变到支持者的行列.这次会议给年轻一代的物理学家以极大鼓舞,量子论的思想以这次会议为转机,成了国际物理学界的思潮,从此量子概念得到普遍承认.

令人遗憾的是,作为量子论创造人的普朗克,在量子论蓬勃发展的形势下,仍然抱着保守的态度,甚至从自己原来的观点中退却下来.1911年,普朗克认为只是在发射过程中能量才是量子化的,而吸收完全是连续进行的.而到1914年,又退了一步,撤销了量子发射的假说,认为“量子效应并不发生在振子与辐射之间,而仅仅发生在振子和自由粒子(分子、离子、电子)之间.这些自由粒子在碰撞过程中与振子交换能量.”普朗克这些退却,仍然是企图将作用量子纳入经典物理学的范畴.但是,在所有这样的尝试里,作用量子都显得笨重、巨大、顽固,总是格格不入.在经过种种失败的教训后,普朗克最后才得出结论:“作用量子在原子物理学上扮演着一个基本角色,并且随着这个作用量子的登上舞台,在物理学中就开辟了一个新时代.这一点再也用不着怀疑了.因为通过这个作用量子就意味着一点,这是一直到那时为止闻所未闻的东西,它的使命就是将莱布尼兹和牛顿发明微积分以来,我们在假设一切因果关系都是连续的这个基础上所建立起来的物理学思想方法,加以彻底改造.”[6]

4 原子内部结构之研究与经典量子论的建立

4.1 原子结构的早期模型

由于X射线、电子、放射性的发现,对原子不可分性的观念给予了巨大冲击,从而开始了原子内部结构之研究.先后提出过弹性束缚电子模型(洛伦兹,1896),动力子模型(勒纳,1902),正电原子球模型(汤姆孙,1903),土星系模型(长冈半太郎,1903),磁原子模型(里兹,1908)等,但这些模型都因存在着种种问题而被否定.

4.2 原子的有核结构模型

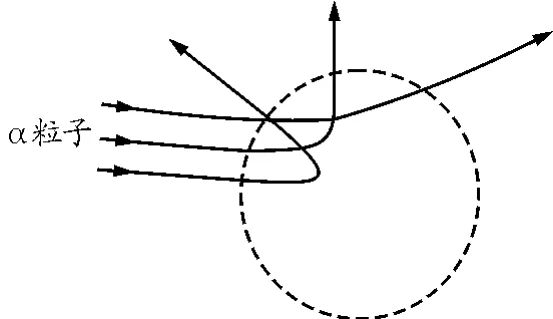

图3 α粒子散射

1909年,卢瑟福(E.Rutherford,1871~1937)等人用α粒子对原子核进行散射实验[7].实验发现:α粒子经过金属箔后,大多数的散射角都很小,但是确有少数(约 占)的α粒子散射角很大,接近90°,有的几乎达到180°,即与入射方向相反的散射,如图3所示.根据这个结果,卢瑟福提出了原子的有核结构模型:原子是由原子核与核外电子所组成,原子核的半径只有10-15m,占据整个原子(10-10m)极小部分,核外电子绕核旋转,不断地运动.这个模型是所有原子模型中最好的一个,但仍然遇到二个严重困难:其一,按经典电磁理论,绕核旋转的电子要不断向外辐射能量,在10-13s时间,由于能量损失,运动轨道半径不断缩小而堕入核内,从而,不能保证原子的稳定.其二,这种原子所放射的谱线应该是连续的,但实验上观察到的原子谱线都是分立的.

4.3 玻尔的原子结构量子理论

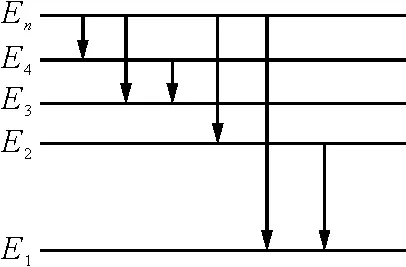

为了克服原子有核结构模型之困难,1913年,丹麦物理学家玻尔(N.Bohr,1885~1962)建立了原子结构的量子理论.按这个理论,原子中的电子仍按牛顿力学规律运动,但要受到能量量子化条件之限制,也就是仅允许电子在满足量子化条件的轨道上运动.电子在不同运动轨道(能级)之间跃迁发射光子.如图4所示.这个理论可成功地说明原子的稳定性,并给出了与实验完全一致的氢原子光谱.

图4 电子在不同能级之间跃迁

4.4 玻尔原子结构量子理论的缺陷

到1913年,量子理论由于玻尔解决原子结构与原子光谱取得的成绩而达到顶峰.当时,很多人以为,只要引入作用量子的概念,问题就都可以解决.但是,玻尔理论的缺陷很快就暴露出来了.一方面是玻尔理论能解决的问题寥寥无几,稍为复杂一点的问题,例如,氦原子光谱问题、光谱的精细结构,要作理论的说明就感到束手无策;另一方面则是理论本身存在着逻辑上的矛盾:连续性的运动规律与不连续性的量子化条件机械地拼揍在一起.按照布拉格的滑稽说法,在此理论中,我们好像每当星期一三五引用经典规律,而二四六则引用量子规律.玻尔理论的缺陷,迫使人们认识到,简单地引入作用量子概念,不能把矛盾全部解决.为了能把握微观世界,必须对经典物理做彻底改造.

1 阿·赫尔曼.量子论初期史.北京:商务印书馆,1980.52

2 爱因斯坦文集(第2卷).北京:商务印书馆,1977.38

3 普朗克热辐射理论演讲集(德文版),1906.204

4 普朗克物理论文和演讲集(德文版),1958.24

5 普朗克.科学自传.香港:龙门联合书店,1955.22

6 钱时惕.重大科学发现个例研究,北京:科学出版社,1987.226~248

7 王卫东.纪念卢瑟福提出原子有核模型100周年.物理通报,2011(9):110~114

——莫里斯·威尔金斯