输出型词汇发展模式研究

杨小晓

(福建农林大学东方学院,福建 福州 350017)

Wilkins曾经对词汇在语言学习中的重要性做出过精辟的描述,他说:“没有语法,很多事物无法表达。没有词汇,任何事物都无法表达。”[1]语言作为交流、交际的工具,不论是在口头还是书面的使用过程中,输出型词汇都扮演着至关重要的角色。本文通过实证研究,力图构建输出型词汇发展模式,探讨其对外语教学的启示。

1.实验对象、实验设计和测试方法

福建某中学高三年级的59名同学、某高校英语专业二年级的41名同学,以及该高校英语专业四年级的36名同学参与了本次实验。以受试学生的英语水平为自变量,各词频使用比率为因变量。虽然从受试学生所在的年级可以判断他们的英语水平,但是为了实验数据的客观可靠性,笔者还是采用“英语语言水平评估”在实验前对他们进行了语言水平测试,以确认他们确实存在于不同的语言程度上。

该水平测试由120个词组成,每个词后有5个选项,受试者需要对每个词选择出其意义最相近的同义词或者联想词,每20个词代表一个词频区间,然后用oneway ANOVA(单因素方差)进行分析。测试结果显示。高中、大二和大四受试者的平均得分分别是:31(相当于2500词汇量)、49(相当于 5500词汇量)和 71(相当于8000词汇量),F=158.74。可见他们的确可以代表初、中、高三个英语学习阶段的语言水平。

笔者首先选取了10个高频词,分别为centre,trip,figure,practice,message,present,rule,value,character,test这些词均有一定数量的同义词、派生词和搭配,为了调查受试者对这些词的熟悉情况,实验前对受试学生采用了问卷调查,发现他们都认识的词为centre,trip,rule,value,test,因此这些词成为本次实验测试的目标词。

实验分为两次,均安排在正常的上课时间内进行,整个过程不允许使用词典。第一次测试后并未告知受试者将在两个星期后进行第二次测试,以考察其词汇接受能力。所得数据采用three-way ANOVA(三因素分析法)进行分析,考察的因素有语言水平(S1)、词汇知识运用能力(S2)和词汇知识类型(S3)。

2.实验结果及讨论

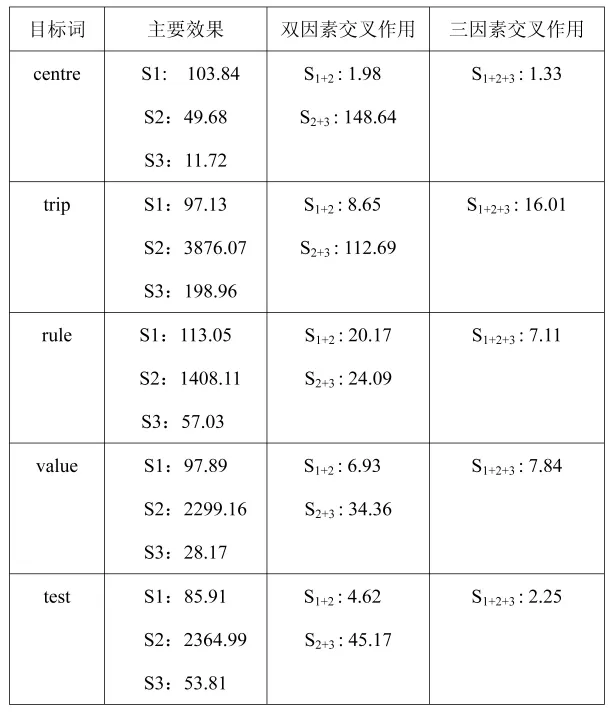

从表1中的S1+2可以看出,词汇知识类型的掌握受语言水平的影响程度不同,并非语言水平高的学习者掌握的词汇知识就好,语言水平低的学习者也不是掌握词汇知识的能力就一定差。S2+3表明,不同程度受试者对词汇知识的运用能力不同,有些类型的受试者对有些词汇知识既了解又可以掌握使用,而有些类型的受试者对这些词汇知识只能了解但并不能掌握运用。S1+2+3告诉我们,不同的词汇知识类型所反映出学习者的语言水平和词汇运用能力也不尽相同,语言水平高并不代表就能更好的运用各类词汇知识,语言水平低也不一定就不能够很好的运用各类词汇知识。

表1三因素方差分析(见文后)

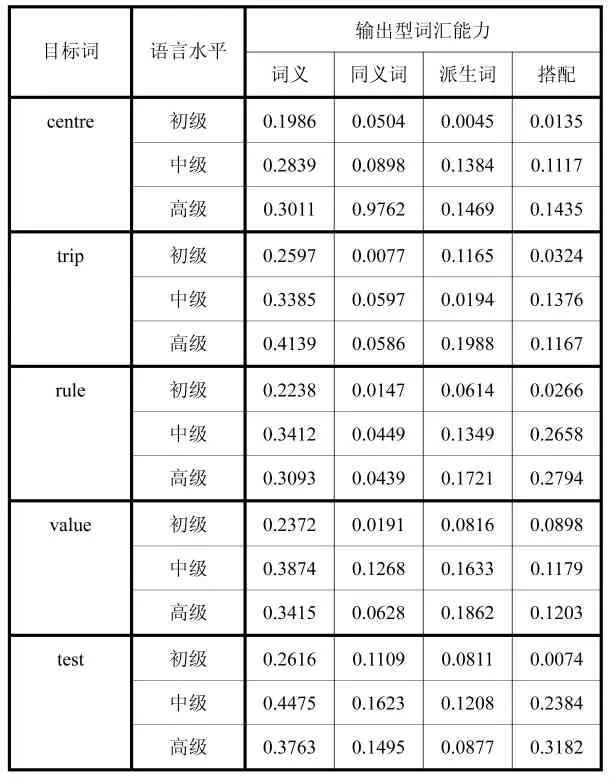

表2显示的是利用Scheffe对方差检验结果进行的事后分析比较,不难看出,不同水平的受试者在四类词汇知识的输出型运用能力上存在着以下几个特点:(1)受试者的语言水平由初级向中级发展时,其输出型词汇能力有较大提高,但从中级向高级发展时,此项能力的发展出现停滞不前的状态。(2)在输出词汇的质量上,输出词义的能力显然是四项能力中最强的,但同操本族语者的输出能力相比,依然差异巨大,其它三类词汇的输出能力则更弱。(3)对处于某一语言水平的受试者来说,输出词义的能力总是最突出的,其它能力无明显差异。这表明在输出词汇能力方面,词义的使用是最多的,其它类型知识的使用发展缓慢,几乎无规律可言。

表2不同水平受试者四类词汇知识运用能力对照(见文后)

3.教学启示

在我国英语课堂上,词汇学习一直深受教师和学生的重视,但是大家都只将注意力集中在词汇量的扩大上,似乎认为只要对单词死记硬背其音、形、义就算是掌握了词汇,就能自如的使用了,然而事实并非如此。课堂上,教师并未强调词与词之间的联系,注意一词多义的扩展及使用,导致词汇网络无法构建,在学生的脑海中只是一个个孤立存在的词,而并非一个完整、有序的词汇网络系统。当单词需要被提取、使用时,这一问题就显得尤为突出了。这也就解释了为什么当受试者的语言达到中、高级水平时,其输出型词汇能力的发展反而停滞不前了。综上所述,在词汇教学上,教师应有意识的引导学生在课堂或课后对词汇进行横向和纵向的联系、延伸,以建立具有触及一点、激活一片的词汇记忆网络,达到事半功倍的学习效果。

表1 三因素方差分析

表2 不同水平受试者四类词汇知识运用能力对照

[1].Wilkins,D.A.1972.Linguistics in Language Teaching.London Melbourne Auckland.