轨道交通车辆基地综合开发的空间形态研究

金 路 夏梦丽

(1.北京城建设计研究总院有限责任公司 北京 100037;2.北京建筑工程学院 北京 100044)

伴随着城市轨道交通的迅猛发展,步行、自行车+地铁成为了人们积极倡导的新型出行方式。地铁周边土地因这种生活方式的改变显示出不凡的市场价值,土地的高强度、高密度复合利用成为必然趋势。新建轨道交通车辆基地大多位于新城开发区或旧城再开发核心区,对车辆基地进行高强度混合开发不仅有利于建设环境友好型城市,而且有利于集约高效地利用城市土地,创造经济效益。车辆基地作为轨道交通的附属设施,在保障轨道交通正常运营的同时,可充分利用其屋顶及周边空间承载越来越多的城市功能,包括地铁(轻轨)交通枢纽、大型商业、居住、办公、酒店等。轨道交通车辆基地综合开发逐步形成多元复合、空间形态丰富、集聚城市特色和活力的超级城市综合体。

1 车辆基地特点

1.1 车辆基地发展前景

随着轨道交通线路的发展及延长,需求配备的车辆基地数目也随之日益增加,在城市土地资源日趋紧张的背景下,北京、武汉、深圳等各大城市逐渐开展了对车辆基地的综合开发利用实践,通过对车辆基地的再开发,使其恢复应有的城市尺度与空间形态,为原本单一属性的土地赋予了更多的城市表情,使原本沉寂了的土地重新焕发出活力。

1.2 车辆基地特点

车辆基地具有功能独立、管理较封闭、占地需求量大等特点,其空间形态在城市环境中表现为单边长度超长、宽度较大、高度约10 m的巨型体量。传统的车辆基地,多以工业厂房的形态嵌入城市肌理,隔断了城市道路及与周边建筑的衔接,破坏了城市的景观延续性。伴随城市立体化理论及实践的日益完善及发展,1998年我国借鉴国外经验首次尝试在车辆段上盖开发住宅——四惠车辆段综合开发,开始了车辆基地综合开发的实践探索。

2 车辆基地综合开发空间形态模式

目前,日本、新加坡及内地许多城市在处理车辆基地工业建筑与城市环境关系方面所采取的设计方法主要包括围合车辆基地布置商业、办公、住宅及大型公共建筑,引入景观坡地柔化车辆基地的边界及将车辆基地覆土实现完全消隐等。笔者依据城市区位、工程规模、开发功能、形态特征及结构类型的不同将车辆基地与城市形态融合的模式归结为聚合式、地景式、嵌入式、覆土式4种类型。

2.1 聚合式

2.1.1 模式解析

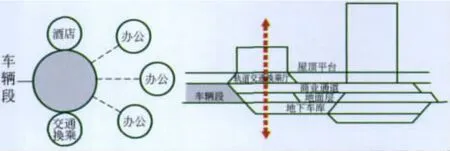

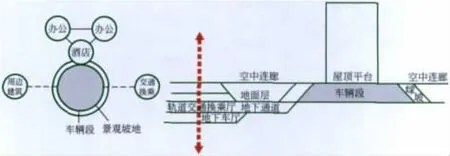

聚合式适用于车辆基地处于新城中心或核心地段的地区,通过复合多元功能大型建筑形成建筑群。通常是以车辆段(或复合城市功能)的屋顶平台作为公共主导空间,其他功能空间以平台为中心直接连接或通过第三要素(如空中连廊、下沉广场等形式)间接连接,即由核心发散多分支,形成地下 地面 空中3层立体复合形态。其主要特点是车辆段的边界由新型功能空间包裹,依据功能属性对复合功能合理布局,整合为功能互补、联系紧密的空间形态,各功能区由舒适、连续、便捷的步行网络覆盖,通过节点过渡。

2.1.2 案例分析

上海嘉定城北站停车场综合开发占地面积41.5 hm2,由4个功能部分组成,即车辆段上盖的大型商业,大型商业屋顶平台东南向延展开发高层商务办公区,车辆段西南侧复合轻轨、公交等形成换乘枢纽,西北侧复合酒店式公寓(见图1、图2)。其中,功能核心动力源共分两类:一是车辆段上盖的大型商业,通过空中商业连廊联系南北两区酒店、办公等大型城市建筑;二是以轻轨为核心的换乘枢纽,吸引并疏散大量城市人流(见图3)。

整体空间形态以大型商业的屋顶公共活动平台为核心联系介质聚拢四大功能区。车辆段被周边包含更多空间元素的建筑形体单元围合,削弱了巨大体量,塑造出一个由群体形态围合的整体和谐的城市景观(见图4)。

竖向空间立体建构以位于3层的轻轨换乘枢纽展开,向下连接地下P+R停车场,并通过地下通道连接南侧商业的地下车库;在2层水平延展,形成以枢纽为轴心的多支结构形态,多功能分支之间也相互联系,与南侧商业连接,采用商业通廊的建筑形态形式,加强南北两侧空间的一体化;向上连接屋顶公共平台,与水平形态扩展形成统一的网络体系(见图5)。

图5 水平及竖向空间形态

2.1.3 模式评价

聚合式的开发形态与城市环境的融合度高,塑造群体建筑立体丰富的空间形态,实现与周边城市环境的连续完整的过渡。在其高度立体整合多样复杂城市功能的同时,需合理布局,使功能衔接紧凑,构建完整的步行网络。如将轨道交通换乘厅及大型商业直接贴邻车辆段上盖商业开发,为车辆段综合开发区域吸引大量人流,使车辆段上盖商业开发成为核心区域,向周边网状分支扩展其他城市功能,强化城市空间立体网络架构。

2.2 地景式

2.2.1 模式解析

肯尼思·弗兰姆普敦提出:“景观的地毯式介入,以一种或另一种形式作为提升城市区域中大面积土地的环境质量的途径。”地景式的车辆段综合开发,结合城市环境肌理,引入景观元素,削弱车辆段的体量感。依托城市背景,将车辆基地综合开发融入城市空间,提升城市公共空间品质,增强车辆段空间与城市的连续性及可达性,成为不可或缺的城市景观。

2.2.2 案例分析

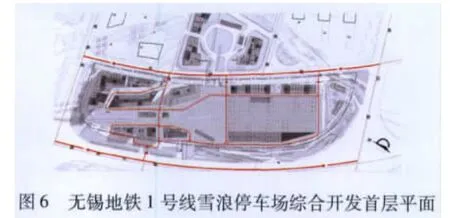

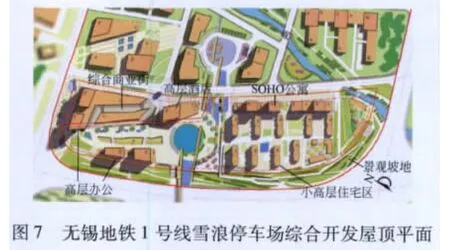

无锡地铁1号线雪浪停车场综合开发位于无锡滨湖新城。总占地面积20 hm2,由3个功能部分组成:车辆段屋顶平台上部开发的小高层住宅区、与车辆段贴邻的落地高层酒店办公、车辆段屋顶平台蔓延至周边道路的大型景观绿坡(见图6、图7)。

为缓解车辆段大尺度的工业形象对周边环境的巨大冲击,以及车辆段屋顶平台上部住宅区居民强烈的孤岛感,设计巧妙地采用升起的坡地连接城市道路与车辆段的屋顶平台,在坡地布置立体多层次的景观系统来遮掩车辆段的工业立面,强化了车辆段综合开发与城市环境的连续过渡。主要景观空间节点包含主入口空间,人们可以沿着扶梯伴着层层叠瀑漫步屋顶平台,绿坡布置Z形小径结合植物配置通达平台,沿着坡地布置有茶室等休憩空间,供市民休闲及交往。坡型景观延续了城市肌理及文脉,并且消除了车辆段对周边道路及建筑的压迫感。江南温润多雨的气候促进开发地段植被生长,营造草木繁茂、水景环绕、生态温馨的高品质综合开发环境(见图8)。

图8 无锡地铁1号线雪浪停车场综合开发鸟瞰

针对轨道交通枢纽站与车辆段综合开发阻隔城市道路及综合开发空间形态,构建了以车辆段屋顶平台为公共空间的3种连接形式,即围合(大型景观坡地包裹车辆段空间)、间接连接(地铁换乘枢纽通过地下通道及空中连廊连接车辆段)、直接连接(与高层酒店贴邻)。酒店依托底部开放商业街与办公功能串联拓展,形成功能衔接紧凑的整体,竖向空间架构,车辆段开发与轨道交通枢纽被城市道路阻隔,人流从地下层通过地下通道进入车辆段落地商业开发,或通过空中连廊抵达车辆段屋顶平台公共广场。地面层通过绿坡、楼梯、电梯等连接屋顶平台(见图9)。

图9 水平及竖向空间形态

2.2.3 模式评价

车辆基地地景式的开发借鉴了地景建筑的理念,实现车辆基地与城市周边特色景观的有机融合,创建环境优美的主题公园,有效提升车辆段上方承载的居住环境品质及场所领域感,延续城市周边绿地肌理,在不同城市基面积极创建多层次的绿化体系,采用绿植坡地的形式衔接城市空间与车辆段开发,有效增加城市绿化面积,发挥城市生态绿肺功能,塑造低碳环保可持续发展的高品质新型城市形态。由于车辆基地综合开发规模较大,在构建步行网络时,可设置下沉广场、空中连廊、平台广场等空间节点,强化车辆段与轨道交通之间衔接。

2.3 嵌入式

2.3.1 模式解析

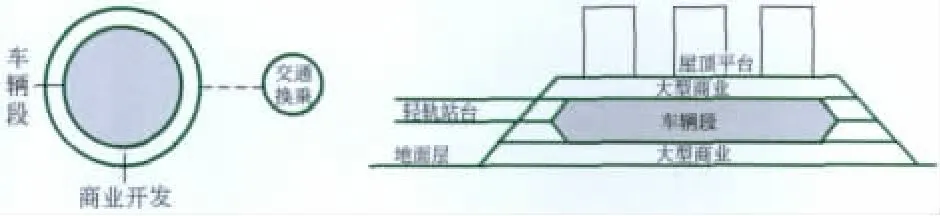

嵌入式采用将车辆段架空的形式,实现与轻轨站台的平顺过渡,有利于车辆入库。同时,对车辆段下部及上部空间进行商业开发,进一步利用上部商业屋顶平台进行住宅等城市功能叠加。车辆段与上下层商业空间融合,在城市环境中呈现统一完整的大气形象,形成显著地标。

2.3.2 案例分析

南京大学城车辆段综合开发占地13.8 hm2,由3个功能部分组成,2层为车辆段,1层及3层为大型商业,在商业屋顶平台上部开发住宅(见图10)。

图10 南京大学城车辆段综合开发剖面

车辆段夹在商业之间,与商业形成完整形象,立面富有节奏和韵律的竖向体块突出界面,打破车辆段单调横向线条,体量完整统一,大气磅礴,突显其在城市环境中的商业地标地位(见图11)。

图11 南京大学城车辆段综合开发鸟瞰

综合开发功能的核心动力源是大型商业。其水平方向车辆段空间被大型商业完全包裹,商业综合体与轻轨站台由空中天桥间接连接;竖向空间架构以商业空间内部垂直流线纵向展开,由首层商业流线向上通过车辆段两侧空间向轻轨站台拓展,进一步向上穿越顶层大型商业直达屋顶平台(见图12)。

图12 水平及竖向空间形态

2.3.3 模式评价

嵌入式车辆段综合开发主体鲜明,与城市周边环境在体量上具有强烈反差,在视觉上带来强烈震撼,给人留下深刻印象。在车辆段周边结合大型商业引入公共空间,为人们提供交流、休憩等活动场所,消除车辆段围墙和铁栏围合的工业立面造成的消极空间,重塑24 h全天候乐活城市。

2.4 覆土式

2.4.1 模式解析

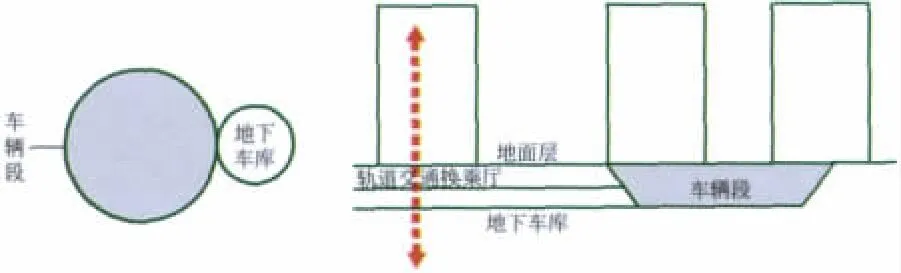

覆土式是将车辆段设置在地下,重新开发利用城市地面空间,地面交通网络不受车辆段体量及高差制约,灵活布局。车辆段形态对城市环境的影响降低到最小程度,仅影响车辆段上部商业、配套办公及停车场的形态,与周边城市功能完全脱离。覆土式比其他模式开发建设费用昂贵,适用于城市旧城核心区再开发及新城重点地段的开发建设。

2.4.2 案例分析

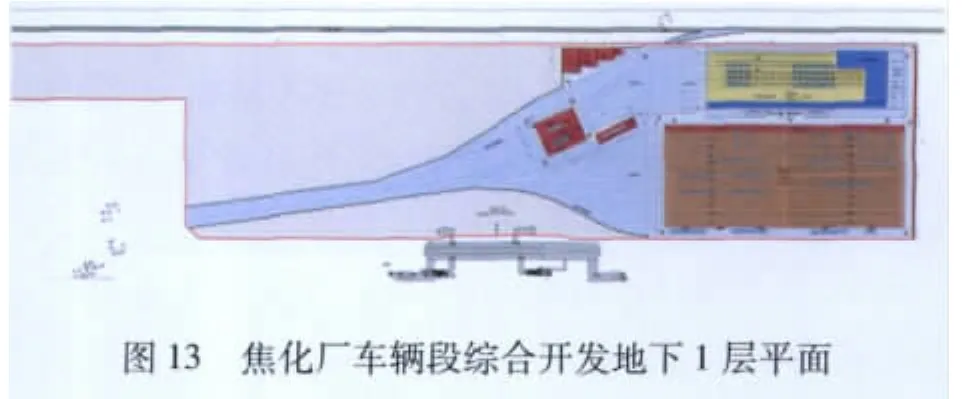

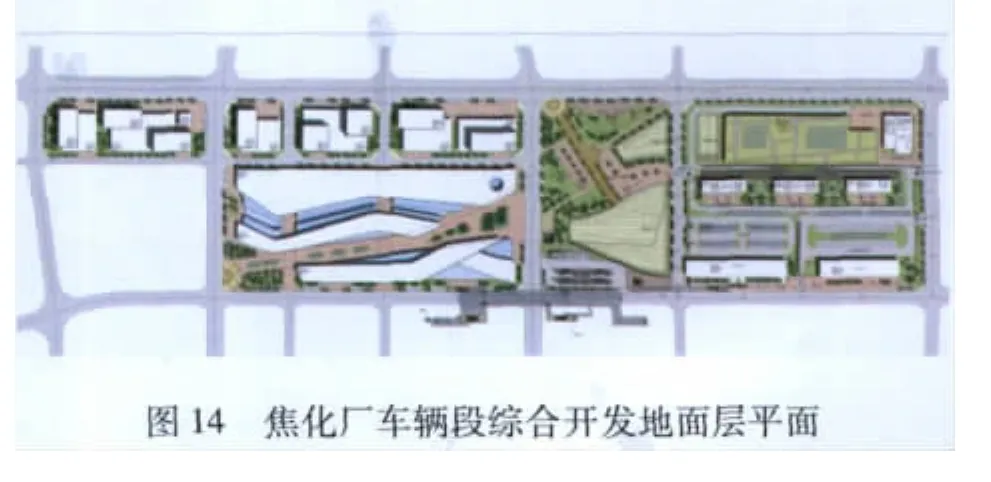

北京地铁7号线焦化厂车辆段在国内首次尝试覆土式开发模式,占地面积32.7 hm2,在保障地下车辆段正常使用的基础上,车辆段综合开发由3部分功能组成,包括车辆段上方的检修办公、P+R公交驻车场、车辆段咽喉区上方的城市绿化公园。车辆段西侧为落地商业及办公开发(见图13~图15)。

图15 焦化厂车辆段综合开发鸟瞰

焦化厂车辆段的空间形态在水平方向贴邻地下车库并各自独立,在垂直方向由于受车辆段柱网限制,上部以布局规整的多层办公及大面积停车场开敞形态为主,将轨道交通换乘厅的人流引入周边商业办公区,与车辆段区域隔离(见图16)。

图16 水平及竖向空间形态

3 4种空间模式比较分析

车辆基地综合开发将成为城市形态中一个重要节点,从适宜开发功能、空间结构及空间形态等方面对车辆基地综合开发进行分析,上述4种空间形态模式在适用于周边城市条件下将对城市形态产生以下积极影响。

1)轨道交通站点枢纽、大型商业等核心动力源与车辆段复合时,车辆段与周边功能节点衔接紧密,综合开发空间形态丰富多变,可选用聚合式和嵌入式;当居住及办公等功能与车辆段复合时,车辆段综合开发形态相对独立、规整,可选用地景式和覆土式。

2)在车辆段综合开发中,核心功能动力源贴邻车辆段时可采用直接贴邻或包裹的形式,并以核心功能向外辐射形成横向多分枝,竖向多层面的网状空间结构衔接各功能节点,选用聚合式和嵌入式;当核心功能动力源远离车辆段时,空间结构选用地道或天桥间接连接核心动力与车辆段,并引入空间节点(下沉广场、中庭)过渡,对车辆段的形态处理可结合地形,选用地景式或覆土式。

3)化解车辆段的巨型体量可选用协调或对比反差的方式,其中聚合式采用多体量群组的方式,地景式、覆土式采用与景观融合的方式,使城市周边建筑及景观协调一致。嵌入式通过与大型商业复合进一步强化车辆段的巨型体量,从城市环境中突显其地标地位。

在实践中应依据实际情况需求,关注城市未来发展形态及城市居民的生活,进一步完善并丰富车辆段综合开发的空间形态模式。

[1]董贺轩.城市立体化设计——基于多层次城市基面的空间结构[M].南京:东南大学出版社.2011.

[2]肖中岭.地铁车辆段及综合基地物业开发模式探析[J].都市快轨交通,2010,23(6):48-53.

[3]何坚.广州轨道交通厦滘车辆段上盖建筑设计理念及实践[J].都市快轨交通,2010,23(3):47-50.

[4]张雁.上海市城市轨道交通发展规划及站点综合开发[J].时代建筑,2009(5):42-46.

[5]秦战,杨心丽.城市轨道交通停车场上盖开发模式初探——上海市吴中路停车场上盖开发项目[J].上海城市规划,2009(3):55-59.

[6]周乐.轨道交通车站地区整体规划设计实践——以北京市为例[J].城市交通,2008,6(5):19-26.

[7]叶霞飞,李君,霍建平.国内外城市轨道交通车辆段对比研究[J].城市轨道交通研究,2003,6(1):72-77.