高职“招生难”与企业“招工难”的成因及对策分析

张 强

高职教育和企业作为推动社会经济发展的两支重要力量,在教育途径愈发多元化、产业结构调整日趋优化的今天,却都遇到了“吃不饱”的难题,即,高职教育(以下简称“高职”)招生难,招不到足够的生源,教育资源得不到最充分的利用;企业招工难,招不到足够的合格员工,企业产能得不到充足的释放,社会效益受损。看似分置于教育与经济两个不同领域的问题,两者之间却有着紧密的关联,或互能排忧解困的密钥。

一、“招生难”与“招工难”的成因解析

(一)高职教育招生难的成因

1.生源持续减少。近几年,全国高考考生数量持续减少,中国教育在线发布《2011年高招调查报告》称:全国高考生源最近两年累计下降了200万人。[1]但与此同时,多数高校仍在持续扩招,多数本科院校的门槛降低,抢走了部分生源,直接导致了高职院校生源数量减少,生源质量普遍下降。

2.传统观念影响。社会上依然存在着严重的学历情结,虽然高职教育有着较高的就业率,但肩负着“光宗耀祖”重任的独生子女们还普遍认为,普通高等教育才算得上是真正的高等教育,上“高职”不算是上“大学”。加之,很多学生对自己定位不准,义务教育阶段也一味推崇高分,媒体不断报道高考状元,在这种背景下,难免让学生对于高职的认可度相对较低。

3.高职自身缺陷。虽然各种政策的陆续出台、众多研究成果的不断涌现都在理论层面为“构建现代职业教育体系、搭建职业教育立交桥”以宏观引领和科学指导,但就目前而言,真正在实际操作的层面上还没有取得较为成熟的范例,各种“中高职衔接模式”还在探索、四年制高职还在论证。高职教育还是当前职业教育体系中最高的学历教育。同时,高职院校自身内涵建设不足、缺乏办学特色、人才培养机制与市场要求脱节等问题仍然存在。而真正内涵的转型发展,也就是增加高职院校自身的办学特色,办学水平和办学质量还有待于进一步提升。

4.招生制度缺陷。教育部门虽然出台了一揽子政策给予支持,但实效不大。就目前的招生制度和人口形势而言,受到冲击的首先就是高职院校。从现有的招生体制看,学校分等级、招生按批次,高职均处于最低层次。本科教育更是各地衡量教育主管部门业绩的主要内容。为此,地方政府在生源减少时,会优先保证本科教育;再者,在就业体系中,高职学历也低于一、二本本科学历,社会认可度低。总之,制度层面上的缺陷同样导致了日益凸显的高职招生尴尬。

(二)企业招工难的成因

1.区域经济发展差距缩小,劳动力流动性减少。随着沿海地区劳动密集型产业不断向内陆地区转移,区域间经济发展的差距不断缩小,传统意义上劳动力输出的地区同样可以提供数量不菲、报酬可观的工作岗位。发展机会同等,劳动供求关系就地得以平衡,人员流动性减少可视为招工难的成因之一。[2]

2.供需市场换位,薪酬待遇攀升。近期统计数据显示,我国劳动年龄人口,与去年相比已经开始下降,过去劳动年龄比例一直呈现增加的趋势的状况出现了根本性的变化,劳动力市场“供小于求”的局面开始出现。于此同时,社会保障机制的不断健全,物价及生活水平的持续上涨,劳动者在实现个人尊严,体现自身价值方面的合理诉求,如上调薪金、缴纳老保险、医疗保险和工伤保险,提供医疗、住房设施等待遇条件使得部分企业无力承受。

3.“结构性”短缺明显,“供求”匹配度不佳。由于产业结构调整,企业技术的更新换代,劳动力的技能素质与企业岗位需求不适应,大量劳动力和就业岗位不相匹配,劳动力需求与供给间出现了错位,就业结构性矛盾突出。[3]

二、“招生难”与“招工难”的关系辨析

根据中国教育在线发布的《2011年高招调查报告》所释,由于人口出生率的下降,全国高考生源在2008年到达历史最高人数的1 050万人后,已开始全面下降,最近两年累计下降了200万,并呈现速度加快态势,且将可能延续至2017-2020年前后。种种迹象表明,未来较长一段时期,我国高校的生源将呈持续、快速下降趋势,劳动力市场逐步萎缩,高职招生与企业招工的“两难”问题将长期共存。

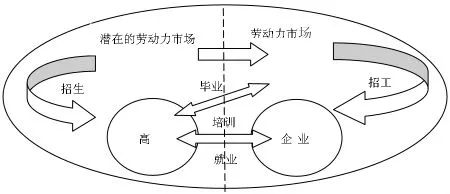

适学年龄的人群构成潜在的劳动力市场。他们的就业途径主要有四条:(1)以各种途径进入劳动力市场,再通过招工的方式进入企业获得工作岗位;(2)进入劳动力市场后再接受高职培训,重新进入劳动力市场参与竞争;(3)通过高职招生,接受教育与培训,毕业后进入劳动力市场,再通过招工的方式进入企业获得工作;(4)直接通过高职进入企业就业(见图1)。

图1 适学人群就业途径示意

“招生难”之于高职,就如同“招工难”之于企业,既可遏制各自的发展空间,但也可以被两者合力破解。如图1所示,面对不断萎缩的生源数量和劳动力市场,高职必将继以“高就业率”为质量保证,以“入学即入职”为特色招揽生源,以个人成长和企业需求为目标培养培训人才,以通过高职毕业后直接进入企业就业为最佳途径,在减少社会运行成本的前提下破解企业招工的难题;与此同时,企业直接接收合乎要求的高职毕业生,维系了高职的高就业率和社会声誉,为保障高职生源提供条件,在一定程度上破解高职招生的难题。继而可形成一条完整的由“招生递招工、招工促招生”的可持续发展的循环体系。

三、破解“招生难”与“招工难”的对策分析

面对共同的形势和相似的问题,高职与企业之间应继续密切互惠共赢的关系,以继续全面开展深度校企合作为前提,以解决各自发展中的瓶颈问题为诉求,将解决“招生与招工”的难题为现实起点,在企业接受学生实习、安置学生就业、学校向企业提供毕业生、科研成果转化等方面具体实施、寻求方法双向合作,共同破解“两难”问题。

(一)招生招工同步,互补互惠共赢

企业招工,往往受到地域、形式和时间的限制,人力资源部门主要采用在当地参加各类现场招聘活动“坐等”人才,并辅以中介组织、内部职工推荐等形式,时间往往集中在春节过后。高职招生,时间集中在春秋两季,全年其余时间也在进行招生宣传,且范围覆盖全国。借此,高职与企业在招生、招工环节开展深度合作。[4]高职与企业协同作业,打破地域与时间的局限性,利用高职全年全国招生的时机和高职自主招生、对口招生等多种途径和形式,推介招工企业,利用招生渠道发挥中介作用,为企业时时招揽人才;与此同时,时刻掌握人才供需现状,动态调整高职办学方向,激发高职办学活力;高职招生同步推介合作企业,以具体的形式展现校企合作的成果,将新生入学教育环节提前到招生环节,推广高职“校企合作、培养动手能力”等办学理念,为学生、家长介绍“专业前途、就业前景、薪酬待遇、潜在工作单位”等具体情况。由此,突出高职特色,扩大招生份额。

(二)实现资源共享,改善薪酬待遇

劳动力市场中存在两类异质劳动力。一类是高技能劳动力,这部分人员受过高等教育和专业训练,拥有较高水平的人力资本可获得较为丰厚的薪酬待遇;另一类是普通技能劳动力,指无需专业训练或经过简单训练就可以从事生产活动的劳动力,人力资本水平较低,通常没学历或仅有较低学历。[5]由此,高职和企业开展深度合作,依照企业发展的需求和岗位生产的要求,充分发挥高职和企业各自的优势,整合现有的资源并实现共享。与企业联手向其提供“学历+技能”的培训包,为企业在职员工提供培训项目、场地、配备指导教师,参与行业特有工种职业资格标准、职业技能鉴定和证书颁发工作,参与制定培训机构资质标准和从业人员资格标准,提升普通技能劳动力的技术水平,在企业内打破所存在的技术性壁垒,打通普通技能劳动力向高技能劳动力晋升的渠道,从而改善其自身的薪酬待遇,减少其流动性,助使企业留得住可用人才,稳定核心成员队伍,又为学校发展寻求了培训市场,堪称双赢之举。

(三)突出定位特色,弥补“结构”失衡

明确高职在现代职业教育体系中的定位作用,与普通高等教育形成错位发展之势,发挥高职与社会、生产衔接紧密的特点,紧盯经济发展走向,紧跟行业发展趋势,以就业“订单”为导向,以工学结合的“双主体”为育人模式,通过“四个合作”把企业的行业特点转为专业优势,实现高职院系与企业对接、实习实训基地与生产车间对接、专业与产业对接、师资与师傅对接、培训与岗位对接,毕业与就业对接,有针对性地为企业提供初、中、高级工、技师、高级技师等各层次的技术技能型人才,满足产业调整及其技术结构对各类技术技能型人才的现实需要。[6]从而着力破解由于人才结构供给失衡导致企业所需人员数量、质量不足的问题,化解招工难题、使新增劳动力自身价值得以充分体现、在人力资源方面稳定企业生产的质与量。与此同时,为企业直接、及时地提供对口所需的人力资源,势必造成高职毕业生的就业率有所保障。毕业即就业,较高的就业率同样使高职的生源数量得到保障。

[1]张胜波,叶明华.招工难遭遇涨薪潮珠三角制造类企业压力空前[N].南方日报,2011-12-15.

[2]中国广播网.专家称2012年“就业难”“招工难”并存现象将加剧[EB/OL].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201201/27/t20120127_23021988.shtml,2012-01-27.

[3]中国广播网.2012就业难与招工难现象加剧结构性矛盾凸显[EB/OL].http://www.zgjrw.com/News/2012127/home/876141829901.shtml,2012-01-27.

[4]曹永安.“校企合一、产学一体”是破解“招生难”、“招工难”的有效途径[J].职业技术教育,2011(18):60-62.

[5]张樱夕.论高技能人才培养模式的选择与优化[J].职教论坛,2011(1):79-81.

[6]刘健.工业园区与职业院校深度合作,携手破解“招工难”和“招生难”[J].教育与职业,2011(8):46-47.